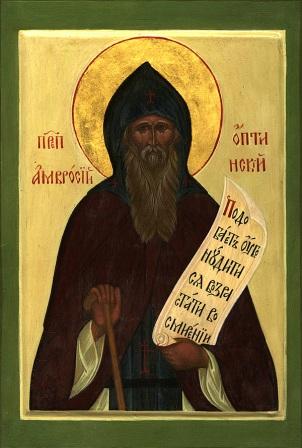

Отец амвросий. Преподобный Амвросий Оптинский: всех поражала его любовь к Богу и людям

(1812 - 1891)

Преподобный Амвросий Оптинский (1891 г.).

Прпеподобного Амвросия, старца Оптинского и всея России чудотворца (1891).

Ὁ Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα (Ρῶσος) 10 / 10 / 1891

*

Память 10/23 октября, 27 июня/10 июля и в Соборе старцев Оптинских 11/24 октября

|

| Амвросий Оптинский, преподобный оптинский старец Житие преподобного Амвросия Оптинского |

================

Амвросий Оптинский, преподобный оптинский старец

(1812 - 1891)

Преподобный Амвросий Оптинский, (в миру Александр Михайлович Гренков) родился 23 ноября 1812 г. в селе Большая Липовка Тамбовской губернии в семье пономаря. В 12 лет послупил в Тамбовское Духовное училище, а в 1830 г. - в Тамбовскую Духовную семинарию. За год до её окончания семинарист Александр опасно заболел и дал обет в случае выздоровления стать монахом. В 1836 г. он окончил семинарию и четыре года откладывал исполнение обета. В 1839 г. прибыл в Оптину пустынь. Он стал келейником старца Льва (Наголкина), затем исполнял различные монастырские послушания в самой обители и в скиту. Летом 1841 г. был пострижен в рясофор, в 1842 г. - в мантию, в 1843 г. рукоположен во иеродиакона.

В 1843 г. по пути в Калугу отец Амвросий простудился и тяжело заболел. В декабре 1845 г. был рукоположен во иеромонахи, но из-за болезни почти не мог служить. В период обострения болезни в 1846 - 1848 гг. преподобный был пострижен в великую схиму без изменения имени.

Слабый физически иеромонах Амвросий обладал великой духовной силой. С 36 лет он был поставлен помощником Оптинского старца Макария в деле духовничества и окормлении мирян. С ним же он разделял труды по переводу и изданию святоотеческих книг.

После кончина старца Макария в 1860 г. отец Амвросий стал единственным духовником оптинской братии и паломников. Неподалеку от Оптиной пустыни в селе Шамордино трудами преподобного Амвросия была устроена женская Казанская Горская обитель.

Скончался преподобный Амвросий в 1891 г. Был погребен в стенах Оптиной пустыни. Сразу же после его кончины начались многочисленные посмертные чудеса.

http://iconsv.ru/

*

============

|

=============

Ὁ Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα (Ρῶσος)

Γεννήθηκε στὶς 23 Νοεμβρίου τοῦ 1812 στὸ χωριὸ Μεγάλο Λιπόβιτς τῆς περιφέρειας τοῦ Ταμπώφ. Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Μιχαὴλ Θεοδώροβιτς Γρένκωφ καὶ ἡ μητέρα του Μάρθα Νικολάγεβνα. Εἶχαν συνολικὰ ὀκτὼ παιδιὰ καὶ ὁ Ὅσιος Ἀμβρόσιος ἦταν ἕκτος στὴν σειρά. Τὸ βαπτιστικὸ ὄνομα τοῦ Ὁσίου ἦταν Ἀλέξανδρος καὶ ἡ εὐσεβὴς οἰκογένειά του τὸν ἀνέθρεψε σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου, ἂν καὶ ὁ ἴδιος, ἀπὸ μικρός, ἦταν πολὺ ζωηρὸς ἀλλὰ καὶ πολὺ εὐφυής.

Σπούδασε Ἱερατικὸ σεμινάριο καὶ στὴν ἀρχὴ ἔγινε δάσκαλος. Κατόπιν ἔγινε μοναχὸς στὴν Ὄπτινα καὶ στὶς 2 Φεβρουαρίου τοῦ 1843 Διάκονος. Στὰ τέλη τοῦ 1845 (9 Δεκεμβρίου) καὶ σὲ ἡλικία 33 χρονῶν, ἔγινε ἱερέας.

Σὲ λίγο ὅμως ἡ ὑγεία του χειροτέρεψε, ἀλλὰ ἡ ζωὴ του ὑπῆρξε ὁσιακῆ καὶ ἄκρως εὐεργετικὴ στοὺς συνανθρώπους του. Εἶχε προορατικὸ χάρισμα καὶ ἵδρυσε γυναικεῖο κοινόβιο τὸ 1872. Οἱ δοκιμασίες ποὺ ὑπέστη ἦταν πολλές, ἀλλὰ αὐτὸς στάθηκε βράχος ὑπομονῆς καὶ ἔμπρακτος διδάσκαλος τῶν θεϊκῶν ἀρετῶν.

Πέθανε στὶς 10 Ὀκτωβρίου τοῦ 1891 καὶ ἁγιοποιήθηκε τὸ 1990.

*

============

|

=============

Преподобный Амвросий Оптинский

10 июля

Александр Гренков, будущий отец Амвросий, родился 21 или 23 ноября 1812 года, в духовной семье села Большие Липовицы Тамбовской Епархии. Окончив Духовное Училище, он затем прошел успешно курс в Духовной Семинарии. Однако, не пошел ни в Духовную Академию, ни в священники. Некоторое время он был домашним учителем в одной помещичьей семье, а затем преподавателем Липецкого Духовного Училища. Обладая живым и веселым характером, добротою и остроумием, Александр Михайлович был очень любим своими товарищами и сослуживцами. В последнем классе Семинарии ему пришлось перенести опасную болезнь, и он дал обет постричься в монахи, если выздоровеет.

По выздоровлении он не забыл своего обета, но несколько лет откладывал его исполнение, «жался», по его выражению. Однако, совесть не давала ему покоя. И чем больше проходило времени, тем мучительнее становились укоры совести. Периоды беззаботного веселья и беспечности сменялись периодами острой тоски и грусти, усиленной молитвы и слез. Однажды, будучи уже в Липецке, гуляя в соседнем лесу, он, стоя на берегу ручья, явственно расслышал в его журчанье слова: «Хвалите Бога, любите Бога...»

Дома, уединяясь от любопытных взоров, он пламенно молился Божией Матери просветить его ум и направить его волю. Вообще, он не обладал настойчивою волею и уже в старости говорил своим духовным детям: «Вы должны слушаться меня с первого слова. Я — человек уступчивый. Если будете спорить со мною, я могу уступить вам, но это не будет вам на пользу». Изнемогая от своей нерешимости, Александр Михайлович отправился за советом к проживавшему в той местности известному подвижнику Илариону. «Иди в Оптину, — сказал ему старец, — и будешь опытен». Гренков послушался. Осенью 1839 года он прибыл в Оптину Пустынь, где был ласково принят старцем Львом.

Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием, в память святителя Медиоланского, затем был рукоположен в иеродьякона и, позднее, во иеромонаха. Когда отец Макарий начал свое дело издательства, отец Амвросий, окончивший семинарию и знакомый с древними и новыми языками (он знал пять языков), был одним из его ближайших помощников. Скоро после своего рукоположения он заболел. Болезнь была настолько тяжела и продолжительна, что навсегда подорвала здоровье отца Амвросия и почти приковала его к постели. Вследствие своего болезненного состояния он до самой своей кончины не мог совершать литургии и участвовать в длинных монастырских богослужениях.

Скончался преподобный Амвросий 23 октября 1891 года в Шамординской обители и был похоронен в Оптиной пустыни рядом с могилой преподобного старца Макария. После кончины старец Амвросий являлся многим людям в разных концах России, исцеляя больных, помогая страждущим. Святость жизни старца Амвросия явлена в его деятельной любви к ближним, и православный народ всегда отвечал ему глубоким почитанием. В 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви преподобный Амвросий был причислен к лику святых угодников Божиих. Обретенные его честные мощи почивают во Введенском соборе Оптиной пустыни.

http://www.calend.ru/

Православные праздники

*

===============

|

| Преподобный Амвросий Оптинский. Современная икона. |

================

Акафист преподобному Амвросию Оптинскому

http://www.kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=482

Кондак 1

Избранный угодниче Божий и чудотворче, великий старче, Амвросие, Оптинская похвало всея Руси дивный наставниче, прославляюще твое в подвизех изрядное житие, приносим многохвальное пение, ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, молися о всех нас, чадех твоих, со умилением зовущих:

Икос 1

Ангельскому житию подражая, отвергл еси вся красная и скоропреходящая тленнаго мира сего и стопы своя направил еси к духовному учителю и прозорливцу старцу Илариону, да наставит тя на путь истиннаго жительства и благословит на подвиги спасения. Он же, провидев грядущее твое богоугодное житие, посла тя в обитель Оптину, и тамо ты обрел еси себе доброе пристанище. Сие увидевше таковое Божие изволение о тебе, глаголем сицевая:

Радуйся, Богом избранная отрасле благочестия родителей;

Радуйся, измлада лет твоих Господа возлюбивый.

Радуйся, к книжней мудрости усердие от юности имевый;

Радуйся, святых отцев духоносное учение познавый.

Радуйся, скорогибнущих благ мира сего отвержение;

Радуйся, нетленных сокровищ неослабное желание.

Радуйся, Божия произволения о спасении души твоея искавый;

Радуйся, благословение на путь монашеский получивый.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 2

Видя сердца твоего благое намерение, Христос предначерта узкий и тернистый путь твоего спасения, и, егда был еси внезапу на смертном одре болезни, даде Господу обещание: аще исцелит тя, всего себе предати подвигом иночества. Востав же по милости Божией с одра болезни, абие прославил еси всещедраго Бога, Врача душ и телес, зовя: Аллилуиа.

Икос 2

Разум Божественных писаний стяжав, в страсе Божием помышлял еси, како Господь устроит грядущий путь твоего спасения и како вступити на стезю многотруднаго и скорбнаго монашескаго жительства. Мы же, дивящеся твоему благому намерению, воспеваем ти:

Радуйся, на Бога Промыслителя всю надежду возложивый;

Радуйся, токмо Его благоизволения взыскавый.

Радуйся, всякое испытание во спасение души понести готовый;

Радуйся, совести своея велению последовавый.

Радуйся, увеселения мирская возненавидевый;

Радуйся, богатства земная невозлюбивый.

Радуйся, Богу единому поработати всего себе подвигнувый;

Радуйся, Тому точию угодити восхотевый.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 3

Силою любве утверждался, в вере поревновал еси Евангельское житие стяжати по образу преподобных отцев Церкве древния. Егда же даде ти Господь разумение сего благоугождения, воспел еси со умилением: Аллилуиа.

Икос 3

Имея крепкую веру во благое промышление Божие о спасении человека, притекл еси к честному образу Пресвятыя Богородицы "Тамбовския", еже бысть тебе благословение родительское, и смиренно молил еси Владычицу, да управит путь твой. Мы же, видяще твое неотступное упование на милость Царицы Небесныя, поем ти:

Радуйся, Божия Матере верное и возлюбленное чадо;

Радуйся, Ея священнаго покрова силы тайное постижение.

Радуйся, благословения родительскаго чрез Ея образ добронравный хранителю;

Радуйся, Заступницы усердныя благоговейный почитателю.

Радуйся, многочастне в нощи молитвы к Ней слезно возносивый;

Радуйся, небесныя помощи от Нея непостыдно восприемый.

Радуйся, тако утешение в сердце своем обретый сладостное;

Радуйся, яко умиление приял еси благотишное.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 4

Бурею помышлений движимый, пришел еси в обитель преподобнаго Сергия Радонежскаго, да укрепит твое сердце на подвиги предстоящаго иноческаго поприща всея России чудотворец и учитель монашескаго делания, преизливающий от раки своих честных мощей токи благодатныя помощи. Умилився же тамо сердцем взывал еси с радостию: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша велие житие и благочестие богомудрых отцев и старцев Оптины пустыни, тайно оставил еси мир и вся, яже в нем, и пришел еси необинуяся в обитель сию в смирении души, во еже спастися и угодити Богу. Мы же, видяще вящую ревность души твоея, приносим ти хвалебную песнь:

Радуйся, тленныя блага мира сего ни во чтоже вменивый;

Радуйся, сладость церковную познавый.

Радуйся, во обитель святую вселивыйся;

Радуйся, всего себе Богу отдавый.

Радуйся, заповеди Божия неленостно исполнивый;

Радуйся, плоды Христова учения сладце вкусивый.

Радуйся, подвигов святых отцев ревнителю;

Радуйся, чистоты душевныя неусыпный хранителю.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 5

Богозданная пустынь прия тя, яко во объятия отча, в нюже кротко вселился еси и тамо первее понесл еси труды послушания в келии великого старца богопросвещеннаго Льва, им же наставлен был еси к духовному деланию. Уведев же сладость отречения воли своея, возопил еси: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще твое иноческое преуспеяние, облекоша тя отцы пустыни в ризы схимы великия. И сподоби тя подвигоначальник Христос благодати ангельскаго чина приобщитися, сего ради вопием ти:

Радуйся, всем сердцем Бога возлюбивый;

Радуйся, всею душею Ему послуживый.

Радуйся, веру чрез многия труды непреложно утвердивый;

Радуйся, надеждою на помощь свыше себе вооруживый.

Радуйся, любве Евангельския сокровище;

Радуйся, Духа Святаго вместилище.

Радуйся, подвигов монашеских воине доблественный;

Радуйся, равноангельскаго жития подражателю предивный.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 6

Проповедник православный веры и истиннаго жития во Христе Иисусе явился еси, противныя Евангелию и Церкви учения отрицая, и многия от пути заблуждения обратил еси ко Христу Жизнодавцу, поя благодарственно: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси, яко свеща многосветлая, в земли Российстей, просвещая всякаго человека приходящаго к тебе, светом истины, людие же, обремененнии грехми и скорбьми многими, обретоша в тебе богоразумнаго наставника благочестия и добраго отца всем немощствующим, страждущим и уничиженным, воспевающе таковая:

Радуйся, светильниче православныя страны Российския;

Радуйся, зерцало Божественныя любве.

Радуйся, столпе веры апостольския;

Радуйся, каменю надежды жизни вечныя.

Радуйся, наставниче во всяких обстояниях боговдохновенный;

Радуйся, проповедниче покаяния рачительный.

Радуйся, врачу недугов телесных;

Радуйся, целителю болезней душевных.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 7

Хотя последовати самому Христу, подражал еси Ему всеусердно, взем иго Его на себе, и, научився от Него кротости и смирению, обрел еси покой души своей, зовущей присно: Аллилуиа.

Икос 7

Новая и дивная звезда святости явися на небе церковнем, егда восшел еси по лестнице духовней к совершенству ангелоподобному, простерл еси лучи любве своея по лицу всея земли русския и привлекл еси к себе знатная и худородная, мудрая века сего и немудрая, вопиющая к тебе сицевая:

Радуйся, граде, верху горы стояй;

Радуйся, светило, мрак неведения прогоняющее.

Радуйся, вся немощная врачуяй;

Радуйся, от бед и прельщений вражеских избавляяй.

Pадуйся, печальных утешителю;

Радуйся, жаждущих духовный напоителю.

Радуйся, хитрословеснаго мудрования века сего обличителю;

Радуйся, многих заблудших на путь истины исправителю.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 8

Странником и пришельцем в земнем мире предстал еси, взыскующим града небеснаго, и понесл еси тяготы и немощи ищущаго у тебе помощи ближняго, и тако исполнил еси закон Христов, поя с благодарением: Аллилуиа.

Икос 8

Весь огнем Божественныя любве исполненный, крест многотрудный болезней телесных пронесл еси чрез все твое иноческое житие, в терпении стяжав душу твою, по слову Евангелия Христова, и всех нас научил еси безропотному крестоношению, зовущих ти:

Радуйся, вождю ищущих спасения;

Радуйся, образе истиннаго послушания.

Радуйся, сам тяжкие недуги до конца претерпевый;

Радуйся, приходящия к тебе в болезнех и печалех терпению научивый.

Радуйся, паствы твоея изрядный душепопечителю;

Радуйся, алчущих жизни вечныя питателю.

Радуйся, обидимых покровителю;

Радуйся, непокорных воли Божией вразумителю.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 9

Все естество человеческое в болезнех и телесных немощех испытал еси, плоть распяв со страстьми и похотьми, и молитвою неустанною отгонял еси напасти и искушения лукавых духов и тем вся научал еси противостати кознем диавольским, взывая с верою: Аллилуиа.

Икос 9

Витийства суемудрых, неведавших силы веры православныя, отметал еси словом Божиим и чистым житием твоим, и воистину возсиял еси, яко светозарный столп благочестия и хранитель святоотеческаго предания, усердно прелагая древняя писания отцев в письмена удоборазумительныя. Мы же, дивящеся трудом твоим, воспеваем сице:

Радуйся, веры правыя адаманте;

Радуйся, жития по вере крепосте.

Радуйся, духа благочестия насадителю;

Радуйся, добродетелей христианских сеятелю.

Радуйся, подвигов старчества преуспеяние;

Радуйся, множества иноков духовное просвещение.

Радуйся, приведый тех ко спасению;

Радуйся, обративый многия грешныя к покаянию.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 10

Спастися взыскующим Царства Небеснаго вспомоществуя, верный путеводитель явился еси, мирския и духовныя управляя: в конец лет своих многия труды положил еси, обитель Шамординскую убогим устрояя, да сестры тоя обретут душевный покой и спасение, воспевающе песнь хвалебную: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и прибежище был еси чадом твоим, молитвами неусыпными от демонских наваждений охраняя; на невидимую брань с духи злобы их вдохновлял еси, гордость и славолюбие смирением упраздняя, темже радующеся, зовем ти:

Радуйся, стрелы вражия угасивый;

Радуйся, демонския полки победивый.

Радуйся, пленных от духов злобы свободивый;

Радуйся, из темницы страстей многия души изведый.

Радуйся, любовию и молитвами заблудшия к Богу обративый;

Радуйся, сирот и вдовиц добрый попечителю.

Радуйся, водительства иноков и инокинь богоносный зиждителю;

Радуйся, смиренномудрия и кротости доброгласный проповедниче.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 11

Пение умиленное приносим ти, скорому помощнику в нуждах и печалех всем, к тебе с верою и любовию притекающим, до конца дней своих был еси чадолюбивый отец страждущих и обремененных, чающих утешения души. Темже неложно прославляется тобою Бог, дивный во святых Своих, зовущих непрестанно: Аллилуиа.

Икос 11

Светильника добродетелей видеша в тебе вси концы, отче наш Амвросие, яко в терпении и смирении земное странствие скончал еси и исполнил еси вся, яже заповеда нам Христос во Святем учении, и преселился еси от земли на небо, внидя в радость Господа своего, яко верный раб Христов. Темже радующеся, воспеваем ти таковая:

Радуйся, усердный слуго, сотворивый волю Господина своего;

Радуйся, воине Христов, суету житейскую оставивый.

Радуйся, Богу единому послуживый;

Радуйся, вся заповеди Божия исполнивый.

Радуйся, обители небесныя удостоивыйся;

Радуйся, горния славы приобщивыйся.

Радуйся, наследниче жизни вечныя;

Радуйся, угодниче Божий прехвальный.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 12

Благодати Божия сокровище некрадомое унаследовал еси и тихое, безмятежное пристанище на небесех обрел еси. Действием же промысла Божия во дни торжествуемая тысящелетия Крещения Руси прославлен и к лику святых причислен был еси, ублажающе память твою святую, поем вси: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твое всероссийское прославление, возносим ти, яко благоухание кадильное, смиренныя наша молитвы, не забуди чад твоих, почитающих имя твое святое и взывающих к тебе в благодарении:

Радуйся, Амвросие, Божественнаго безсмертия тезоименитый;

Радуйся, Церкве Православныя чесная похвало.

Радуйся, лика святых угодников причастниче;

Радуйся, сонма преподобных отцев сотаинниче.

Радуйся, пред престолом Бога Всевышняго наш твердый предстателю;

Радуйся, пред судом Божиим наш теплый ходатаю.

Радуйся, нас, странствующих в юдоли плачевней, путеводителю;

Радуйся, о всей земли Российстей неусыпный молитвенниче.

Радуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия.

Кондак 13

О дивный угодниче Христов и чудотворче, преподобне старче наш Амвросие, приими ныне малое моление недостойных чад твоих, не остави нас в скорбех и болезнех, прииди и простри руку помощи, настави нас на путь покаяния и спасения, во еже избавитися муки вечныя, да тобою присно славим Бога, вопиюще: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й

*

========

=======================

Молитва преподобному Амвросию Оптинскому

О великий старче и угодниче Божий, преподобне отче наш Амвросие, Оптинская похвало и всея Руси учителю благочестия! Славим твое во Христе смиренное житие, имже Бог превознесе имя твое еще на земли тебе суща, наипаче же увенча тя небесною честию по отшествии твоем в чертог славы вечныя. Приими ныне моление нас, недостойных чад твоих, чтущих тя и призывающих имя твое святое, избави нас твоим предстательством пред престолом Божиим от всех скорбных обстояний, душевных и телесных недугов, злых напастей, тлетворных и лукавых искушений, низпосли Отечеству нашему от великодаровитаго Бога мир, тишину и благоденствие, буди непреложный покровитель святыя обители сия, в нейже в преуспеянии сам подвизался еси и угодил еси всеми в Троице славимому Богу нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь.

*

|

| Прп. Амвросий в житии. Инок Артемий. Икона. Оптина пустынь. 1990-е годы. Введенский храм Оптиной пустыни. Икона находится у раки мощей. |

*

Молитва иная

О преподобне и богоносне отче наш Амвросие!

Ты поработати Господеви желая, зде вселился еси и неленостно во трудех, во бдениих, в молитвах и постех подвизался еси, и был еси наставник монашествующим, всем же людям учитель ревностный. Ныне убо, по отшествии твоем от земных Небесному Царю предстоя, моли благость Его, еже ущедрити место селения твоего, святую обитель сию, идеже духом любве твоея неотступно пребываеши, и всем людем твоим, с верою к раце мощей твоих припадающим, во благая прошения их исполнити. Испроси у милостиваго Господа нашего, да ниспослет нам обилие благ земных, паче же яже на пользу душ наших да дарует нам, и скончати житие сие привременное в покаянии да сподобит, в день же судный деснаго предстояния и наслаждения во Царствии Своем да удостоит во веки веков.

Аминь.

*

*

Молитва третья

О всечестный старче преславныя и дивныя Оптины пустыни, преподобне и богоносне отче наш Амвросие! Церкве нашея доброе украшение и благодатный светильниче, небесным светом всех озаряяй, красный и духовный плод России и всея подсолнечныя, души верных обильно услаждаяй и увеселяяй! Ныне с верою и трепетом припадаем пред цельбоносною ракою святых мощей твоих, ихже на утешение и помощь страждущим милостивно даровал еси, смиренно молим тя сердцем и усты, отче святый, яко всероссийскаго наставника и учителя благочестия, пастыря и врача душевных и телесных недуг наших: воззри на чад твоих, зело согрешающих в словесех и делех, и посети нас многою и святою своею любовию, еюже славно преуспел еси еще во дни земныя. А наипаче по праведней твоей кончине, наставляя в правилех святых и богопросвещенных отцев, вразумляя нас в заповедех Христовых, в нихже добре поревновал еси до последняго часа твоея многотрудныя иноческия жизни; испроси нам, немощствующим душею и бедствующим в скорбех, благоприятное и спасительное время на покаяние, истинное исправление и обновление нашего жития, в нем же мы, грешнии, осуетихомся умом и сердцем, предахом себе непотребным и лютым страстем, пороком и беззаконием, имже несть числа; приими убо, соблюди и покрый нас кровом твоея многия милости, ниспосли нам благословение от Господа, да понесем благое иго Христово в долготерпении до конца дней наших, чающе будущаго живота и Царствия, идеже несть печаль, ни воздыхание, но жизнь и радость бесконечная, изобильно проистекаемая от единаго, всесвятаго и блаженнаго источника безсмертия, в Троице покланяемаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь.

*

===============

Александр Гренков, будущий отец Амвросий, родился 21 или 23 ноября 1812 года, в духовной семье села Большие Липовицы Тамбовской Епархии. Окончив Духовное Училище, он затем прошел успешно курс в Духовной Семинарии. Однако не пошел ни в Духовную Академию, ни в священники. Некоторое время он был домашним учителем в одной помещичьей семье, а затем преподавателем Липецкого Духовного Училища.

Обладая живым и веселым характером, добротою и остроумием, Александр Михайлович был очень любим своими товарищами и сослуживцами. В последнем классе Семинарии ему пришлось перенести опасную болезнь, и он дал обет постричься в монахи, если выздоровеет.

По выздоровлении он не забыл своего обета, но несколько лет откладывал его исполнение, «жался», по его выражению. Однако, совесть не давала ему покоя. И чем больше проходило времени, тем мучительнее становились укоры совести.

Периоды беззаботного веселья и беспечности сменялись периодами острой тоски и грусти, усиленной молитвы и слез. Однажды, будучи уже в Липецке, гуляя в соседнем лесу, он, стоя на берегу ручья, явственно расслышал в его журчанье слова: «Хвалите Бога, любите Бога…»

Дома, уединяясь от любопытных взоров, он пламенно молился Божией Матери просветить его ум и направить его волю. Вообще, он не обладал настойчивою волею и уже в старости говорил своим духовным детям: «Вы должны слушаться меня с первого слова. Я - человек уступчивый. Если будете спорить со мною, я могу уступить вам, но это не будет вам на пользу».

Изнемогая от своей нерешимости, Александр Михайлович отправился за советом к проживавшему в той местности известному подвижнику Илариону. «Иди в Оптину, - сказал ему старец, - и будешь опытен». Гренков послушался. Осенью 1839 года он прибыл в , где был ласково принят старцем Львом.

Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием, в память святителя Медиоланского, затем был рукоположен в иеродиакона и, позднее, во иеромонаха. Когда отец Макарий начал свое дело издательства, о.Амвросий, окончивший семинарию и знакомый с древними и новыми языками (он знал пять языков), был одним из его ближайших помощников.

Скоро после своего рукоположения он заболел. Болезнь была настолько тяжела и продолжительна, что навсегда подорвала здоровье отца Амвросия и почти приковала его к постели. Вследствие своего болезненного состояния он до самой своей кончины не мог совершать литургии и участвовать в длинных монастырских богослужениях.

Постигшая о. Амвросия тяжелая болезнь имела для него несомненно провиденциальное значение. Она умерила его живой характер, предохранила его, быть может, от развития в нем самомнения и заставила его глубже войти в себя, лучше понять и самого себя, и человеческую природу. Недаром же впоследствии о. Амвросий говорил: «Монаху полезно болеть. И в болезни не надо лечиться, а только подлечиваться!»

Помогая старцу Макарию в издательской деятельности, о. Амвросий и после его кончины продолжал заниматься этою деятельностью. Под его руководством были изданы: «Лествица» преп. Иоанна Лествичника, письма и жизнеописание о. Макария и другие книги. Но не издательская деятельность была средоточием старческих трудов о. Амвросия.

Его душа искала живого, личного общения с людьми, и он скоро стал приобретать славу опытного наставника и руководителя в делах не только духовной, но и практической жизни. Он обладал необыкновенно живым, острым, наблюдательным и проницательным умом, просветленным и углубленным постоянною сосредоточенною молитвою, вниманием к себе и знанием подвижнической литературы. По благодати Божией его проницательность переходила в прозорливость. Он глубоко проникал в душу своего собеседника и читал в ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в его признаниях. Лицо его, крестьянина-великоросса, с выдающимися скулами и с седой бородой, светилось умными и живыми глазами.

Со всеми качествами своей богато одаренной души, о. Амвросий, несмотря на свою постоянную болезнь и хилость, соединял неиссякаемую жизнерадостность, и умел давать свои наставления в такой простой и шутливой форме, что они легко и навсегда запоминались каждым слушающим.

Когда это было необходимо, он умел быть взыскательным, строгим и требовательным, применяя «наставление» палкой или же накладывая на наказуемого епитимью. Старец не делал никакого различия между людьми. Каждый имел к нему доступ и мог говорить с ним: петербургский сенатор и старая крестьянка, профессор университета и столичная модница, Соловьев и Достоевский, Леонтьев и Толстой.

С какими только просьбами, жалобами, с какими только своими горестями и нуждами не приходили к старцу люди! Приходит к нему молодой священник, год тому назад назначенный, по собственному желанию, на самый последний приход в епархии. Не выдержал он скудости своего приходского существования и пришел к старцу просить благословения на перемену места. Увидев его издали, старец закричал: «Иди назад, отец! Он один, а вас двое!»

Священник, недоумевая, спросил старца, что значат его слова. Старец ответил: «Да ведь дьявол, который тебя искушает, один, а у тебя помощник - Бог! Иди назад и не бойся ничего; грешно уходить с прихода! Служи каждый день литургию и все будет хорошо!» Обрадованный священник воспрянул духом и, вернувшись на свой приход, терпеливо повел там свою пастырскую работу и через много лет прославился, как второй старец Амвросий.

После беседы с о. Амвросием, радостно сказал:

«Этот о. Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога».

Другой писатель, Евгений Погожев (Поселянин) говорил:

«Меня поразила его святость и та непостижимая бездна любви, которые были в нем. И я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев - благословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающие на их долю тягости, в чем бы они ни состояли».

В. Розанов писал:

«Благодеяние от него льется духовное, да, наконец, и физическое. Все поднимаются духом, только взирая на него… Самые принципиальные люди посещали его (о. Амвросия), и никто не сказал ничего отрицательного. Золото прошло через огонь скептицизма и не потускнело».

В старце в очень сильной степени была одна русская черта: он любил что-нибудь устроить, что-нибудь создать. Он часто научал других предпринять какое-нибудь дело, и когда к нему приходили сами за благословением на подобную вещь частные люди, он с горячностью принимался обсуждать и давал не только благословение, но и добрый совет. Остается совершенно непостижимым, откуда брал отец Амвросий те глубочайшие сведения по всем отраслям человеческого труда, которые в нем были.

Внешняя жизнь старца в Оптинском скиту протекала следующим образом. День его начинался часа в четыре - пять утра. В это время он звал к себе келейников, и читалось утреннее правило. Оно продолжалось более двух часов, после чего келейники уходили, а старец, оставшись один, предавался молитве и готовился к своему великому дневному служению. С девяти часов начинался прием: сперва монашествующих, затем мирян. Прием длился до обеда.

Часа в два ему приносили скудную еду, после которой он час-полтора оставался один. Затем читалась вечерня, и до ночи возобновлялся прием. Часов в 11 совершалось длинное вечернее правило, и не раньше полуночи старец оставался, наконец, один. Отец Амвросий не любил молиться на виду. Келейник, читавший правило, должен был стоять в другой комнате. Однажды, один монах нарушил запрещение и вошел в келью старца: он увидел его сидящим на постели с глазами, устремленными в небо, и лицом, осиянным радостью.

Так в течение более тридцати лет, изо дня в день старец Амвросий совершал свой подвиг. В последние десять лет своей жизни он взял на себя еще одну заботу: основание и устройство женской обители в Шамордине, в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000 монахинь имелись еще приют и школа для девочек, богадельня для старух и больница. Эта новая деятельность была для старца не только лишней материальной заботой, но и крестом, возложенным на него Провидением и закончившим его подвижническую жизнь.

1891 год был последним в земной жизни старца. Все лето этого года он провел в Шамординской обители, как бы спеша закончить и устроить там все незаконченное. Шли спешные работы, новая настоятельница нуждалась в руководстве и указаниях.

Старец, повинуясь распоряжениям консистории, неоднократно назначал дни своего отъезда, но ухудшение здоровья, наступавшая слабость - следствие его хронической болезни - заставляли его откладывать свой отъезд.

Так протянулось дело до осени. Вдруг пришло известие, что сам преосвященный, недовольный медлительностью старца, собирается приехать в Шамордино и увезти его. Тем временем старец Амвросий слабел с каждым днем. И вот - едва преосвященный успел проехать половину пути до Шамордина и остановился ночевать в Перемышльском монастыре, как ему подали телеграмму, извещающую его о кончине старца.

Преосвященный изменился в лице и смущенно сказал: «Что же это значит?» Был вечер 10 (22) октября. Преосвященному советовали на другой день вернуться в Калугу, но он ответил: «Нет, вероятно такова уж воля Божия! Простых иеромонахов архиереи не отпевают, но это особенный иеромонах - я хочу сам совершить отпевание старца».

Было решено перевезти его в Оптину Пустынь, где провел он свою жизнь и где покоились его духовные руководители - старцы Лев и Макарий. На мраморном надгробии выгравированы слова апостола Павла: «Бых немощным, яко немощен, да немощныя приобрящу. Всем бых вся, да всяко некия спасу» (1 Кор. 9, 22). Слова эти точно выражают смысл жизненного подвига старца.

Великий Оптинский старец иеросхимонах Амвросий родился, как принято считать, в день памяти святого Александра Невского 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в семье пономаря Михаила Федоровича, отец которого был священник. «В какое число было мое рожде-ние, — вспоминал впоследствии старец, — не помнила и сама матушка, потому что в тот самый день, как я родился, к деду в дом, где тогда жила моя мать, съехалось много гостей (дед мой был благочинным), так что мать мою должны были выпроводить вон, и она в этой суматохе и запамятовала, в какое именно число я родился. Должно полагать, что это было около 23 ноября». И, говоря об обстоятельствах своего рожде-ния, отец Амвросий любил пошутить: «Как на людях родился, так все на людях и живу». При крещении новорожденному дано было имя Александр в честь святого благоверного князя.

В детстве Александр был очень бойкий, веселый и смышленый мальчик. По обычаю того времени учился он читать по славянскому букварю, Часослову и Псалтири. Каждый праздник он вместе с отцом пел и читал на клиросе. Он никогда не видал и не слышал ничего худого, так как воспиты-вался в строго цер-ковной и религиозной среде.

Когда мальчику исполнилось 12 лет, родители определили его в первый класс Тамбовского духовного училища, по окончании которого в 1830 году он по-ступил в Тамбовскую духовную семинарию. И в училище, и в семинарии, благодаря своем богатым способностям, Александр Гренков учился очень хо-рошо. «Гренков мало занимается, — говорил его товарищ по семинарии, — а при-дет в класс, станет отвечать, точно как по писанному, лучше всех». Об-ла-дая от при-роды веселым и живым нравом, он всегда был душой общества молодых людей. В семинарии любимым занятием Александра было изучение Св. Писания, богословских, исторических и словесных наук. И поэтому ему никог-да и в голову не приходила мысль о монастыре, хотя некоторые и предрек-ли ему об этом. За год до окончания он тяжко заболел. Надежды на поправление почти не было, и он дал обет в случае выздоровления пойти в монастырь.

Целый год семинарской жизни, проведенной им в кругу веселого общества молодых товарищей, не мог не ослабить его ревности к монашеству, так что и по окончании семинарского курса он не сразу решился поступить в мо-нас-тырь. Полтора года пробыл Александр Михайлович в помещичьем доме. А в 1838 году освободилось место наставника духовного училища в г. Липецке, и он занял эту должность.

Но, часто вспоминая о данном обете идти в монастырь, он всегда чувствовал угрызение совести. Вот как сам старец рассказывал об этом периоде своей жизни: «После выздоровления я целых четыре года все жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не остав-лять своей словоохотливости... Придешь домой — на душе неспокойно; и думаешь: ну, теперь уже все кончено навсегда — совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости и опять наболтаешь. И так я мучился целых четыре года». Для облегчения душевного он стал по ночам уединяться и молиться, но это вызвало насмешки товарищей. Тогда он стал уходить молиться на чер-дак, а потом за город в лес. Так приближалась его развязка с миром.

Летом 1839 года по дороге на богомолье в Троице-Сергиеву лавру Александр Михайлович вместе с другом своим П. С. Покровским заехали в Троекурово к известному затворнику о. Илариону. Святой подвижник принял молодых лю-дей отечески и дал Александру Михайловичу вполне определенное указание: «Иди в Оптину, ты там нужен». У гробницы преподобного Сергия, в горячей молитве испрашивая благословения на новую жизнь, он в своем решении оста-вить мир ощутил предчувствие какого-то громадного захватывающего счастья. Но, вернувшись в Липецк, Александр Михайлович продолжал, по его словам, еще «жаться». Случилось же, что после одного вечера в гостях, на котором он особенно смешил всех присутствующих, его воображению представился его обет, данный Богу, вспомнилось ему горение духа в Троицкой лавре, прежние долгие молитвы, воздыхания и слезы, определение Божие, переданное через о. Илариона, и наряду с этим он почувствовал несостоятельность и шаткость всех намерений. Наутро решимость на этот раз твердо созрела. Опасаясь же, что уговоры родных и знакомых поколеблют его, решил бежать в Оптину тай-но от всех, не испросив даже разрешения епархиального начальства. Будучи уже в Оптиной, он доложил о своем намерении Тамбовскому архиерею.

8 октября 1839 года, прибыв в Оптину, Александр Михайлович застал при жиз-ни самый цвет ее монашества — таких ее столпов, как игумена Моисея, старцев Льва (Леонида) и Макария. Начальником скита был равный им по ду-хов-ной высоте иеросхимонах Антоний, брат о. Моисея, подвижник и прозор-ливец. Вообще все иночество под руководством старцев носило на себе отпечаток духовных добродетелей; простота (нелукавство), кротость и смирение были отличительными признаками Оптинского монашества. Младшая братия старалась всячески сми-ряться, не только перед старшими, но и перед равными, даже боясь взглядом оскорбить другого и при малейшем поводе немедленно просили друг у друга прощения. В такой высокого духовного уровня монашеской среде оказался новоприбывший молодой Гренков.

Александр Михайлович имел такие черты характера, как чрезмерную жи-вость, сметливость, остроумие, общительность, обладал способностью все схва-тывать на лету. Это была сильная, творческая, богатая натура. Впоследствии все эти качества, составлявшие его сущность, не исчезли в нем, но по мере его духовного возрастания преображались, одухотворялись, проникались Божией благодатью, давая ему возможность, подобно апостолу, стать «всем вся», чтобы приобрести многих.

Духовный руководитель Оптинской братии старец схиархимандрит Лев с лю-бовью принял Александра Михайловича и благословил предварительно пожить на монастырском гостином дворе. Живя в гостинице, он ежедневно посещал старца, слушал его наставления, а в свободное время, по его поручению, переводил рукопись «Грешных спасение» с новогреческого языка.

Полгода шла канцелярская переписка с епархиальными властями по поводу его исчезновения. Только 2 апреля 1840 г. последовал указ Калужской духовной консистории об определении Александра Михайловича Гренкова в число брат-ства, и вскоре за тем он был одет в монашеское платье.

В монастыре он был некоторое время келейником старца Льва и чтецом (т. е. вычитывал в положенное время для старца молитвенные правила, так как старец, по слабости сил телесных, не мог ходить в храм Божий). Отношения его к старцу были самые искренние. Почему и старец со своей стороны относился к послушнику Александру с особенной, нежно отеческой любовью, называя его Сашей.

В ноябре 1840 года Александра Гренкова перевели из монастыря в скит, где он был под ближайшим руководством старца Макария. Но и оттуда но-воначальный послушник не переставал ходить к старцу Льву в монастырь для назидания.

В скиту он был помощником повара целый год. Ему часто приходилось по службе приходить к старцу Макарию: то благословляться относительно ку-ша-ний, то ударять к трапезе, то по иным поводам. При этом он имел воз-можность сказать старцу о своем душевном состоянии и получить мудрые со-веты, как поступить в искусительных случаях. Цель была: чтобы не искушение побеждало человека, а чтобы человек побеждал искушение.

На закате дней своей труднической богоугодной жизни старец о. Лев, прозревая в своем любимом послушнике Александре будущего преемника по старчеству, поручил его особенному попечению своего сотрудника старца о. Макария, сказав: «Вот человек больно ютится к нам, старцам. Я теперь уже очень стал слаб. Так вот я и передаю тебе его из полы в полу — владей им, как знаешь». Думается, что эти полы великих старцев были для близкого к ним ученика подобием милоти Илииной, брошенной на Елисея.

После смерти старца Льва брат Александр стал келейником старца Макария. Послушание это он проходил четыре года (с осени 1841 г. по 2 января 1846 г.).

В следующем, 1842, году, 29 ноября, был он пострижен в мантию и наречен Амвросием, во имя свт. Амвросия, епископа Медиоланского, память которого 7/20 декабря. Затем последовало иеродиаконство (1843 г.), в сане которого Амв-росий служил всегда с великим благоговением. Пробывши почти три года иеро-диаконом, о. Амвросий в конце 1845 года представлен был к посвящению в иеромонаха.

Для этой цели (посвящения) о. Амвросий поехал в Калугу. Был сильный хо-лод. О. Амвросий, изнуренный постом, схватил сильную простуду, отразившуюся на внутренних органах. С этих пор уже никогда не мог поправиться по-нас-тоящему.

Вначале, когда о. Амвросий еще как-то держался, приезжал в Оптину пре-ос-вященный Николай Калужский. Он сказал ему: «А ты помогай о. Макарию в духовничестве. Он уже стар становится. Ведь это тоже наука, только не се--ми-нарская, а монашеская». А о. Амвросию било тогда 34 года. Ему часто прихо-дилось иметь дело с посетителями, передавать старцу их вопросы и давать от старца ответы. Так было до 1846 года, когда после нового приступа своего недуга о. Амвросий был вынужден по болезни выйти за штат, будучи признан неспособным к послушаниям, и стал числиться на иждивении обители. Он с тех пор уже не мог совершать литургии; еле передвигался, страдал от испарины, так что переодевался по несколько раз в сутки. Не выносил холода и сквозняков. Пищу употреблял жидкую, перетирал теркой, вкушал очень мало.

Несмотря на это, он не только не скорбел о своих болезнях, но даже считал их необходимыми для своего духовного преуспеяния. Веруя вполне и уразумевая собственным опытом, что «аще и внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни» (2 Кор. 4, 16), он никогда не желал себе совершенного выздоровления. И другим поэтому всегда говорил: «Монаху не следует серьезно лечиться, а только подлечиваться», для того, конечно, чтобы не лежать в постели и не быть в тягость другим. Так и сам он постоянно подлечивался. Зная из учения святых отцов-подвижников, что телесная болезнь выше и крепче поста, трудов и подвигов телесных, он в напоминание себе, в назидание и утешение ученикам своим недужным имел обыкновение говорить: «Бог не требует от больного подвигов телесных, а только терпения со смире-нием и благодарения».

Послушание его к своему старцу, батюшке о. Макарию, как и всегда, было бес-прекословное, даже в малейшей вещи давал отчет. Теперь на него была возложена переводческая работа, приготовление к изданию святоотеческих книг. Им была переведена на легкий общепонятный славянский язык «Лествица» Иоанна, игумена Синайского.

Этот период жизни о. Амвросия являлся самым благоприятным для про-хождения им искусства из искусств — умной молитвы. Однажды старец Макарий спросил своего любимого ученика о. Амвросия: «Угадай, кто получил свое спа-се-ние без бед и скорбей?» Сам старец Амвросий приписывал такое спасение своему руководителю старцу Макарию. Но в жизнеописании этого старца сказано, что «прохождение им умной молитвы, по степени тогдашнего духовного возраста, было преждевременным и едва не повредило ему». Главной причиной сего было то, что о. Макарий не имел при себе постоянного руководителя в этом высоком духовном делании. Отец же Амвросий имел в лице о. Макария опытнейшего духовного наставника, восшедшего на высоту духовной жизни. Поэтому он мог обучаться умной молитве, действительно, «без бед», т. е. минуя козни вражии, вводящие подвижника в прелесть, и «без скорбей», приключаю-щихся вследствие наших ложно-благовидных желаний. Внешние же скорби (как болезнь) счита-ются подвижниками полезными и душеспасительными. Да и вся с самого начала иноческая жизнь о. Амвросия под окормлением мудрых старцев шла ровно, без особых преткновений, направляемая к большему и большему совершенствованию духовному.

И что слова о. Макария относились к о. Амвросию, можно видеть еще из того, что о. Амвросий в последние годы жизни своего старца достиг уже вы-сокого совершенствования в духовной жизни. Ибо, как в свое время старец Лев называл о. Макария святым, так же теперь и старец Макарий относился к о. Амвросию. Но это не мешало ему подвергать его ударам по самолюбию, воспитывая в нем строгого подвижника нищеты, смирения, терпения и других иноческих добродетелей. Когда однажды за о. Амвросия заступились: «Батюшка, он человек больной», старец ответил: «А я разве хуже тебя знаю? Но ведь вы-говоры и замечания монаху — это щеточки, которыми стирается греховная пыль с его души, а без сего монах заржавеет». Так под опытным руководством великого старца незаметно вырабатывалась у о. Амвросия та высота духа, та сила любви, которая потребовалась ему, когда он принял на себя высокий и многотрудный подвиг старчества.

Еще при жизни старца Макария, с его благословения, некоторые из братии приходили к о. Амвросию для откровения помыслов. Так старец Макарий пос-тепенно готовил себе достойного преемника. А потому, видя своего предан-нейшего ученика и сына духовного окруженным толпой и беседующим с по-се-тителями на пользу душевную, проходя мимо, шутливо промолвит: «Посмот-рите-ка, посмотрите! Амвросий-то у меня хлеб отнимает». А иногда среди разговора с близкими к случаю скажет: «Отец Амвросий вас не бросит».

В это время духовному окормлению о. Амвросия уже поручены были отно-сившиеся к Оптинским старцам монахини Борисовой пустыни Курской губернии. И потому, когда они приезжали в Оптину, он по обязанности немед-лен-но отправлялся к ним в гостиницу. Ходил он по благословению о. Макария и к мир-ским посетителям.

Когда же старец Макарий преставился (7 сентября 1860 г.), хотя он не был прямо назначен, но постепенно обстоятельства так складывались, что о. Амвросий стал на его место. Ибо по прошествии 12 лет старчествования его в зависимости от старца Макария он уже настолько был подготовлен к сему служению, что вполне мог быть и заместителем своего предшественника.

После смерти архимандрита о. Моисея настоятелем был избран о. Исаакий, который относился к о. Амвросию как к своему старцу до самой его смерти. Таким образом в Оптиной пустыни не существовало никаких трений между начальственными лицами.

Старец перешел на жительство в другой корпус, вблизи скитской ограды, с правой стороны колокольни. На западной стороне этого корпуса была сделана пристройка, называемая «хибаркой» для приема женщин. И целых 30 лет он простоял на Божественной страже, предавшись служению ближним.

Старец был уже тайно пострижен в схиму, очевидно, в тот момент, когда во время болезни жизнь его была в опасности. При нем было два келейника: о. Михаил и о. Иосиф (будущий старец). Главным письмоводителем был о. Кли-мент (Зедергольм), сын протестантского пастора, перешедший в Пра-вославие, ученейший человек, магистр греческой словесности.

Повседневная жизнь старца Амвросия начиналась с келейного правила. Для слушания утреннего правила поначалу он вставал в 4 часа утра, звонил в звонок, на который являлись к нему келейники и прочитывали: утренние молитвы, 12 избранных псалмов и первый час, после чего он наедине пребывал в умной молитве. Затем, после краткого отдыха, старец слушал часы третий, шестой с изобразительными и, смотря по дню, канон с акафистом Спасителю или Божией Матери, которые он выслушивал стоя.

О. Амвросий не любил молиться на виду. Келейник, читавший правило, должен был стоять в другой комнате. Как-то раз читали молебный канон Богородице, и один из скитских иеромонахов решился в это время подойти к батюшке. Глаза о. Амвросия были устремлены на небо, лицо сияло радостью, яркое сияние почило на нем, так что священноинок не мог его вынести. Такие случаи, когда исполненное дивной доброты лицо старца чудесно преображалось, озаряясь благодатным светом, почти всегда происходили в утренние часы во время или после его молитвенного правила.

После молитвы и чаепития начинался трудовой день с небольшим перерывом в обеденную пору. За едой келейники продолжали задавать вопросы по пору-чению посетителей. Но иногда, чтобы сколько-нибудь облегчить отуманенную голову, старец приказывал прочесть себе одну или две басни Крылова. После некоторого отдыха напряженный труд возобновлялся — и так до глубокого вечера. Несмотря на крайнее обессиление и болезненность старца, день всегда заканчи-вался вечерними молитвенными правилами, состоявшими из малого повечерия, канона Ангелу Хранителю и вечерних молитв. От целодневных докладов келейники, то и дело приводившие к старцу и выводившие посе-тителей, едва держались на ногах. Сам старец временами лежал без чувств. После правила старец испрашивал прощения, елика согреши делом, словом, помышлением. Келейни-ки принимали благословение и направлялись к выходу.

Через два года старца постигла новая болезнь. Здоровье его, и без того сла-бое, совсем ослабело. С тех пор он уже не мог ходить в храм Божий и дол-жен был причащаться в келлии. И такие тяжелые ухудшения повторялись не раз.

Трудно представить себе, как он мог, будучи пригвожденным к такому страдальческому кресту, в полном изнеможении сил принимать ежедневно толпы людей и отвечать на десятки писем. На нем сбывались слова: Сила бо Моя в немощи совершается (2 Кор. 12, 9). Не будь он избранным сосудом Божиим, через который Сам Бог вещал и действовал, такой подвиг, такой гигантский труд не мог быть осуществим никакими человеческими силами. Животворящая Божественная благодать явно присутствовала и содействовала.

«Совершенно соединивший чувства свои с Богом, — говорит Лествичник, — тайно научается от него словесам Его». Это живое общение с Богом и есть дар пророческий, та необыкновенная прозорливость, которой обладал о. Амвросий. Об этом свидетельствовали тысячи его духовных чад.

Приведем слова о старце одной его духовной дочери: «Как легко на душе, когда сидишь в этой тесной и душной хибарке, и как светло кажется при ее таинствен-ном полусвете. Сколько людей перебывало здесь! Приходили сюда, обливаясь слезами скорби, а выходили со слезами радости; отчаявшиеся — утешенными и ободренными; неверующие и сомневающиеся — верными чадами Церкви. Здесь жил батюшка — источник стольких благодеяний и утешений. Ни звание человека, ни состояние не имели никакого значения в его глазах. Ему нужна была только душа человека, которая настолько была дорога для него, что он, забывая себя, всеми силами старался спасти ее, поставить на ис-тинный путь».

С утра и до вечера удрученный недугом старец принимал посетителей. К нему приходили люди с самыми жгучими вопросами, которые он усваивал себе, которыми в минуту беседы жил. Он всегда разом схватывал сущность дела, непостижимо мудро разъяснял его и давал ответ. Для него не существовало тайн: он видел все. Незнакомый человек мог прийти к нему и молчать, а он знал его жизнь, и его обстоятельства, и зачем он сюда пришел. Слова его при-нимались с верой, потому что были с властью, основанной на близости к Богу, давшему ему всезнание. Чтобы понять хоть сколько-нибудь подвиж-ничество о. Амвросия, надо себе представить, какой труд — говорить более 12 часов в день!

Любил также старец побеседовать и с мирскими благочестивыми, в особен-ности образованными, людьми, каковых бывало у него немало. Вследствие общей любви и уважения к старцу приезжали в Оптину лица католического и других неправославных вероисповеданий, которые по его благословению принимали тут же Православие.

По любви к Богу о. Амвросий покинул мир и стал на путь нравственного совершенствования. Но как любовь к Богу в христианстве неразрывно связана с подвигом любви к ближнему, так и подвиг усовершенствования и личного спасения у старца никогда не отделялся от его подвига служения людям.

Нищета духовная, или смирение, было основой всей подвижнической жизни старца Амвросия. Смирение же заставляло старца все свои труды и подвиги, сколько было возможно, укрывать от любопытных или самоукорением, или шутливой речью, или иногда даже не совсем благовидными поступками, или просто молчанием и сдержанностью, так что и самые близкие к нему люди временами смотрели на него как на человека самого обыкновенного. Во все времена дня и ночи келейные входили к нему по звонку, и не иначе как с молитвой, и потому никогда не могли заметить в нем каких-либо выдающихся особенностей.

Живя сам в смирении, без которою невозможно спасение, старец и в от-но-сившихся к нему всегда желал видать эту необходимейшую добродетель, и к смиренным относился весьма благосклонно, как, наоборот, терпеть не мог горделивых.

Когда его спрашивали: «Можно ли желать совершенствования в жизни ду-ховной?», старец отвечал: «Не только можно желать, но и должно стараться совершенствоваться в смирении, т. е. в том, чтобы считать себя в чувстве сердца хуже и ниже всех людей и всякой твари». «Лишь только смирится че-ловек, — говорил старец, — как тотчас же смирение поставляет его в преддверии Царства Небесного, которое не в словах, а в силе: нужно меньше толковать, больше молчать, никого не осуждать, и всем мое почтение». «Когда человек понуждает себя смиряться, — поучал он одну монахиню, — то Господь утешает его внутренне, и это-то и есть та благодать, которую Бог дает смиренным».

«Имейте страх Божий и храните совесть свою во всех делах ваших и пос-туп-ках, более же всего смиряйтесь. Тогда несомненно получите великую милость Божию».

При глубоком же смирении, несмотря на свой веселый характер и свою сдержанность, старец Амвросий нередко и против своей воли проливал слезы. Он плакал среди служб и молитвословий, отправлявшихся по какому-либо случаю в его келлии, в особенности, если был по желанию просителей отслужен молебен с акафистом пред особенно чтимой келейной иконой Царицы Небесной «Достойно есть». Во время чтения акафиста он стоял около двери, неподалеку от святой иконы, и умиленно взирал на благодатный лик Всепетой Богоматери. Всем и каждому можно было видеть, как слезы струились по его исхудалым ланитам. Он всегда скорбел и болезновал, иногда до пролития слез, о некоторых из духовных чад своих, страдавших душевными недугами. Плакал о себе, плакал о частных лицах, скорбел и болезновал душой и о всем дорогом ему отечестве, и о благочестивых царях русских. В свое время появились у старца и слезы радости духовной, в особенности при слушании им стройного нотного пения некоторых церковных песнопений.

Старец, опытом познавший цену милосердия и сострадании к ближним, поощрял и детей своих духовных к этой добродетели, обнадеживая их в по-лу-чении милости от Милостивого Бога за милость, оказываемую ими ближним.

Советы и наставления, которыми старец Амвросий врачевал души прихо-дивших к нему с верою, преподавал он или часто в уединенной беседе, или вообще всем окружавшим его, в форме самой простой, отрывочной и нередко шутливой. Вообще нужно заметить, что шутливый тон назидательной речи был его характерной чертой, что вызывало часто улыбку на устах легкомыс-ленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то каждый увидит в нем глубокий смысл. «Как жить?» — слышался со всех сторон общий и весьма важный вопрос. И по своему обыкновению старец отвечал: «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно; тогда наше дело будет верно, а ина-че выйдет скверно». Или так: «Жить можно и в миру, только не на юру, а жить тихо». Но и эти наставления старца клонились к приобретению смирения.

Кроме словесных, лично преподаваемых старцем Амвросием советов, мно-жество рассылалось им писем к тем, которые не имели возможности приехать. И своими ответами направлял он волю человека к добру: «Насильно никого не приведешь ко спасению... Воли человека и Сам Господь не понуждает, хотя многим способами и вразумляет». «Вся жизнь христианина, а тем более инока, должна проходить в покаянии, ибо с прекращением покаяния прекращается и духовная жизнь человека. Евангелие тем и начинается, и оканчивается: “Покайтесь”. Смиренное покаяние изглаживает все грехи, оно привлекает милость Божию к кающемуся грешнику».

Большое место в письмах уделяется и рассуждению о молитве. «Нет большего утешения для христианина, как ощущать близость Небесного Отца и беседовать с Ним в своей молитве. Молитва имеет великую силу: она вливает в нас новую духовную жизнь, утешает в скорбях, поддерживает и подкрепляет в унынии и отчаянии. Бог слышит каждый вздох нашей души. Он Всемогущ и Любвеоби-лен — какой мир и тишина водворяется в такой душе, и из глубины ее хочется сказать: «Да будет во всем, Господи, воля Твоя». Молитву Иисусову старец Амв-росий ставит на первое место. Он пишет, что в молитве Иисусовой мы долж-ны пребывать постоянно, не ограничиваясь ни местом, ни временем. Во время молитвы должны стараться отвергать всякие помыслы и, не обращая внимания на них, продолжать молитву.

Молитва, произносимая в смирении сердца, по мысли старца Амвросия, дает человеку распознать все искушения, наносимые диаволом, и помогает молящемуся одержать победу над ними. Для руководства к разумному молению молитвой Иисусовой старец раздавал брошюры под заглавием «Толкование на “Господи, помилуй”».

Следует также отметить, что по благословению старца и под его непосред-ственным наблюдением и руководством некоторые Оптинские монахи зани-мались переводом отеческих книг с греческого и латинского языка на русский и составлением душеполезных книг.

Милость Божия изливается на всех ищущих спасения, но особенно она изли-вается на тех избранников Божиих, которые отреклись от мирской жизни и день и ночь многими подвигами и слезами стараются очиститься от всякой скверны и плотских мудрований. Старец высказывает мысль, что сущность монашеской жизни заключается в отсечении страстей и достижении бесстрастия. Образ монашества называется ангельским. «Монашество есть тайна». «О мона-ше-стве можно разуметь, что оно есть таинство, покрывающее прежние грехи, по-добно крещению». «Схима есть втрое крещение, очищающее и прощаю-щее грехи».

Монашеский путь — это отрешение от всего земного и взятие на себя ига Хрис-това. Вступившие на путь монашества, желающие всецело последовать Христу должны прежде всего жить по заповедям евангельским. В другом месте старец пишет: «Мудрые и опытно-духовные изрекли, что рассуждение выше всего, а благоразумное молчание лучше всего, а смирение прочнее всего; послушание же, по слову Лествичника, такая добродетель, без которой никто из заплетенных страстями не узрит Господа». Поэтому можно сказать, что об-щее содержание писем о. Амвросия к монашествующим слдующее: безро-потность, смирение, самоукорение, терпение находящих скорбей и предание себя в волю Божию.

В письмах к мирским людям старец разрешал некоторые недоумения касательно веры православной и церкви католической; обличал еретиков и сектантов; растолковывал некоторые знаменательные сны; подсказывал, как поступить. Старец пишет, что нужно обращать особое внимание на воспитание детей в страхе Божием. Без внушения страха Божия чем детей ни занимай, ничто не принесет желаемых плодов в отношении доброй нравственности и благоустроенной жиз-ни.

Старец Амвросий обладал всеобъемлющей опытностью, широким кругозо-ром и мог дать совет по любому вопросу не только в области духовной, но и жи-тейской. Многим мирским людям в их хозяйственных делах старец давал замечательные практические советы. И случаи прозорливости были многочис-ленны и нередко поразительны.

Немало обращалось к старцу Амвросию с прошением его святых молитв об исцелении от тяжких болезней и большей частью в крайних случаях, когда врачебное искусство оказывалось бессильным. В таких случаях старец чаще все-го советовал воспользоваться таинством елеосвящения, через которое боля-щие нередко исцелялись. Во всех же вообще болезнях старец назначал служить молебен пред местными чудотворными иконами или посылал в Тихонову пус-тынь (верстах в 18 от Калуги) помолиться угоднику Божию Тихону Калужскому и покупаться в его целебном колодце, и случаи исцелений по святым молитвам угодника Божия были многочисленны.

Впрочем, не всегда так прикровенно действовал старец Амвросий. По данной ему благодати Божией исцелял он и непосредственно, и таких примеров, можно сказать, было множество...

Многими подвигами старец предочистил свою душу, соделав ее избранным со-судом Святого Духа, Который обильно действовал через него. Эта духовность о. Амвросия была настолько велика, что его заметила, оценила и потянулась к не-му даже интеллигенция XIX века, которая в это время нередко была слаба в вере, мучилась сомнениями, а иногда была и враждебна к Церкви и всему церковному.

Старец по возможности склонял некоторых благочестивых состоятельных лиц к устроению женских общин, и сам, сколько мог, содействовал этому. Его попечением устроена женская община в г. Кромах Орловской губернии. Особенно много забот он употреблял на благоустройство Гусевской женской обители в Саратовской губернии. По его благословению устроилась благотворителями Козельщанская община в Полтавской губернии и Пятницкая в Воронежской. Старцу приходилось не только рассматривать планы, давать советы в благо-словлять людей на дело, но и защищать как благотворителей, так и насельниц от различных злоключений и препинаний со стороны некоторых недоброже-лательных мирян. По этому случаю он входил даже в переписку с епархиальными архиереями и членами Св. Синода.

Последняя женская обитель, над которой старец Амвросий особенно по-трудился, была Шамординская Казанская община.

В 1871 году усадьба Шамордино в 200 десятин земли была куплена послуш-ницей старца, вдовой помещицей Ключаревой (в иночестве Амвросия).

Шамординская обитель прежде всего удовлетворяла ту горячую жажду мило-сер-дия к страждущем, которой всегда был полон о. Амвросий. Сюда он посылал многих беспомощных. Старец принимал самое живое участие в устройстве но-вой обители. Еще до ее официального открытия стали строиться один корпус за другим. Но желавших поступить в общину было так много, что этих помеще-ний не хватало для вдов и сирот, находившихся в крайней бедности, а также всех страдающих какой-либо болезнью и не могущих найти в жизни ни уте-шения, ни пристанища. Но приходили сюда также и молодые курсистки, искав-шие и нахо-дившие у старца смысл жизни. Но более всего просились в общину простые крестьянки. Все они составили одну тесную семью, объединен-ную любовью к своему старцу, который собрал их и который так же горячо и оте-чески любил их.

Кто приезжал в Шамордино, тот прежде всего поражался необыкновен-ным стро-ем обители. Здесь не было ни начальствующих, ни подчиненных — все от Батюш-ки. Спрашивал: «Отчего так охотно, свободно готовы все выполнять его волю?» И от разных лиц получал один и тот же ответ: «Только то хорошо бывает, на что Батюшка благословит».

Принесут, бывало, грязного, полунагого, покрытого лохмотьями и сыпью от нечистоты и истощения ребенка. «Возьмите его в Шамордино», — распо-ряжается старец (там приют для беднейших девочек). Здесь, в Шамордино, не спрашива-ли, способен ли человек принести пользу и доставить выгоду мо-нас-тырю. Здесь видели, что человеческая душа страдала, что иному голову некуда приклонить, — и всех принимали, упокоевали.

Каждый раз, как старец посещал в общине приют, дети пели сочиненный в честь него стих: «Отец родной, отец святой! Как благодарить тебя, не знаем. Ты нас призрел, ты нас одел. Ты нас от бедности избавил. Быть может мы те-перь бы все скитались по миру с сумой, не знали б крова мы нигде и враж-довали бы с судьбой. А здесь мы молим лишь Творца и за тебя Его мы славим. Мы молим Господа Отца, чтоб нас, сироток, не оставил» — или пели тропарь Казанской иконе, которой посвя-щена обитель. Серьезно и задумчиво слушал о. Амвросий эти детские моления и часто крупные слезы катились по его впалым щекам.

Число сестер старцевой обители под конец превысило пять сотен.

Уже в начале 1891 года старец знал, что ему предстоит скоро умереть... Предчув-ствуя это, он особенно поспешно старался устроить монастырь. Между тем недо-вольный архиерей собирался лично явиться в Шамордино и в своей карете вывезти старца. К нему обращались сестры с вопросами: «Батюшка! Как нам встречать Владыку?» Старец отвечал: «Не мы его, а он нас встречать будет!» «Что для владыки петь?» Старец сказал: «Мы ему “Аллилуиа” пропоем». И действитель-но, архиерей застал старца уже в гробу и вошел в церковь под пение «Аллилуиа».

Промыслительно и последние дни своей жизни старец провел в Шамор-динской обители. В последнее время он был очень слаб, но никому не верилось, что он может умереть, так он всем был нужен. «Батюшка ослабел. Батюшка за-хворал», — слышалось во всех концах монастыря. У старца сильно заболели уши и ослаб голос. «Это последнее испытание», — сказал он. Болезнь постепенно прогрессировала, к боли в ушах прибавилась еще боль в голове и во всем теле, но старец письменно отвечал на вопросы и понемногу принимал посетителей. Вскоре всем стало ясно, что старец умирает.

Видя, что старец совсем приблизился к исходу, о. Иосиф поспешил отпра-виться в скит, чтобы взять оттуда хранившиеся в келлии старца для его по-гре-бения вещи: мухояровую старую мантию, в которую он некогда был облачен при пострижении, и власяницу, да еще холщовую рубашку старца Макария, к которому батюшка о. Амвросий, как выше сказано, во всю свою жизнь пи-тал глубокую предан-ность и уважение. В этой рубашке была собственноруч-ная надпись старца Амв-росия: «По смерти моей надеть на меня неотменно».

Как только кончили отходную, и старец начал кончаться. Лицо стало по-крывать-ся мертвенной бледностью. Дыхание становилось все короче и короче. Наконец, он сильно потянул в себя воздух. Минуты через две это повторилось. Затем Батюшка поднял правую руку, сложил ее для крестного знамения, донес ее до лба, потом на грудь, на правое плечо и, донеся до левого, сильно стукнул об левое плечо, видно потому, что это ему стояло страшного усилия, дыхание прекрати-лось. Потом он еще вздохнул в третий и последний раз. Было ровно половина 12-го часа дня 10 октября 1891 года.

Долго еще стояли окружающие одр мирно почившего старца, боясь нару-шить торжественную минуту разлучения праведной души с телом. Все нахо-дились как бы в оцепенении, не веря себе и не понимая: что это — сон или правда. Но святая душа его уже отлетела в иной мер, дабы предстоять Престолу Всевышнего в сиянии той любви, которой он полон был на земле. Светел и покоен был его старческий лик. Неземная улыбка озаряла его. Сбылись слова прозорливого старца: «Вот, целый век свой я все на народе — так и умру».

От тела покойного вскоре стал ощущаться тяжелый мертвенный запах. Впрочем, об этом обстоятельстве давно еще он прямо говорил своему келейнику о. Иосифу. На вопрос же последнего, почему так, смиренный старец сказал: «Это мне за то, что в жизни я принял слишком много незаслуженной чести».

Но то дивно, что чем долее стояло в церкви тело почившего, тем менее стал ощущаться мертвенный запах. От множества народа, в продолжении нескольких суток почти не отходившего от гроба, в церкви была нестерпимая жара, которая должна была бы способствовать быстрому и сильному разложению тела, а вышло наоборот. В последний день отпевания старца от тела его уже стал ощущаться приятный запах, как бы от свежего меда.

Смерть старца была всероссийским горем, но для Оптиной и Шамордина и для всех духовных чад оно было безмерно.

Ко дню погребения скопилось в Шамордино до восьми тысяч народу. После литургии епископ Виталий в сослужении тридцати священнослужителей со-вершил чин отпевания. Семь часов продолжалось перенесение тела почившего старца. В течение всего этого времени свечи у гроба ни разу не погасли и даже не слышно было обычного треска, который бывает, когда капельки воды по-па-дают на фитиль горящей свечи (шел сильный дождь). При жизни своей ста-рец Амвросий был светильником, который в любых жизненных условиях ярко светил светом своих добродетелей истомившемуся от греховной жизни человечеству, и вот теперь, когда его не стало, Господь горением свечей в ненастную дождливую погоду засвидетельст-вовал всем еще раз о святости его жизни.

14 октября вечером гроб с телом почавшего старца был внесен в Оптинский монастырь, 15 октября по совершении литургии и панихиды гроб был поднят на руки священнослужителями и в преднесении святых икон и хоругвей погребальное шествие направилось к приготовленной могиле. Погребен был старец Амвросий рядом со своими предшественниками по старчеству о. Лео-нидом и о. Макарием. К лику святых угодников Божиих старец Амвросий был причислен на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 году.

Живет старец Амвросия вечной жизнью, как получивший велие дерзновение ко Господу, и никогда не угаснет в народном сознании память об этом великом молитвеннике земли Русской.

Старец Амвросий родился 23 ноября 1812 года, в селе Большая Липовица Тамбовской губернии и того же уезда, от пономаря Михаила Феодоровича и жены его Марфы Николаевны Гренковых. Новорожденного назвали во св. крещении Александром, в честь благоверного великого князя Александра Невского, память которого пришлась в самый день рождения младенца. Имя это носил и благословенный царь Александр Павлович. В это самое время происходило отступление из России Наполеоновской армии, причинившей столько разрушений и горя, и многострадальная Русь особо праздновала память святого и день тезоименитства царя Александра Благословенного. Перед рождением младенца к деду его, священнику этого села, съехалось много гостей. Родильница была переведена в баню, потому что в доме о. Феодора была большая суматоха, и перед домом толпился народ. Старец Амвросий впоследствии шутливо приговаривал: “Как на людях я родился, так все на людях и живу”.

У причетника Михаила Феодоровича всех детей было восемь человек – четыре сына и четыре дочери; Александр Михайлович был шестым из них.

В детстве Александр был очень бойкий, веселый и смышленый мальчик. Он предан был детским забавам, так сказать, всем своим существом и потому в доме ему не сиделось. Поручала ему иногда мать покачать колыбель одного из младших детей своих. Мальчик садился за скучную для него работу, но лишь до тех пор, пока мать, занятая домашними делами, не упускала его из виду. Тогда осторожно пробирался он к окну, так же осторожно открывал его и мгновенно исчезал из комнаты, чтобы порезвиться со своими сверстниками. Рассказывал сам старец и еще о некоторых своих детских проказах. Однажды он было полез под крышу за голубями, но упал и ободрал себе спину. Между тем никому из домашних не посмел сказать об этом, боясь еще наказания за шалость. А в другой раз, несмотря на замечание матери, не переставал стегать у себя на дворе одну смирную лошадку, которая, выйдя из терпения, поранила его копытом в голову. Понятно, что за подобное поведение Александра не любили в семье. К нему не имели особенного расположения ни дед, ни бабка, ни даже родная мать, которая более всего любила старшего своего сына Николая и младшего Петра.

Смышленый Саша очень хорошо понимал свое неловкое положение среди нелюбившей его родной семьи, хотя может быть и не знал тому причины, а может быть отчасти и знал, да не мог и не умел вести себя так, чтобы заслужить любовь старших. Тем не менее по временам ему досадно было, что его младший братишка пользуется, сравнительно с ним, особенной всесемейной любовью.

“Однажды, – так впоследствии передавал сам старец, – очень раздосадованный этим я решил отомстить брату. Зная, что дед мой не любит шуму, и что, если мы, дети, бывало расшумимся, то он нас всех без разбора – и правого, и виноватого, отдерет за чуб, я, чтобы подвести своего братишку под тяжелую руку деда, раздразнил его. Тот закричал, и выведенный из терпения дед отодрал и меня, и его. А последнее-то мне и нужно было.

Рассказывая про свои проделки, смиренный старец укорял себя перед слушателями: “Покаюсь перед вами, делал я то-то и то-то”.

На самом деле он был просто живой ребенок, как ртуть, и не был в состоянии ходить “по струнке”, как требовалось в строго-патриархальной семье.

По обычаю того времени учился он читать по славянскому букварю, Часослову и Псалтири. Каждый праздник он вместе с отцом пел и читал на клиросе. Он никогда не видел и не слышал ничего худого, т.к. воспитывался в строго церковной и религиозной среде.

При наступлении поры учения юноша был определен сначала в Духовное училище, а потом в 1830 году в семинарию. Из строгой семейной обстановки он попал, по тому времени, в еще более строгую – школьную. Способности его были исключительные. Его товарищ по семинарии вспоминал: “Тут, бывало, на последние деньги купишь свечку, твердишь, твердишь заданные уроки, он же (Гренков) и мало занимается, а придет в класс, станет наставнику отвечать, – точно как по писанному, – лучше всех”. В июле 1836 года Александр Гренков прекрасно окончил курс наук при добром поведении.

Сначала Александр Михайлович служил домашним учителем в одной помещичьей семье, а потом поступил наставником в Липецкое духовное училище.

Вскоре он тяжко заболел. Надежды на поправление почти не было, и он дал обет в случае выздоровления пойти в монастырь.

Хотя он и выздоровел, но внутренняя борьба продолжалась еще долго. Александр Михайлович был по природе жизнерадостным, веселым – душою общества. Вот как сам старец рассказывает об этом периоде своей жизни: “После выздоровления я целых четыре года все жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлять своей словоохотливости… Придешь домой – на душе неспокойно, и подумаешь: ну, теперь уже все кончено навсегда, совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости и опять наболтаешь. И так я мучился целых четыре года”. Для облегчения душевного он стал по ночам уединяться и молиться, но это вызывало насмешки товарищей.

Однажды, будучи уже в Липецке и гуляя в соседнем лесу, он, стоя на берегу ручья, явственно расслышал в его журчании слова: "Хвалите Бога, любите Бога..." Дома, уединяясь от любопытных взоров, он пламенно молился Божией Матери просветить его ум и направить его волю. Вообще он не обладал настойчивой волей и уже в старости говорил своим духовным детям: "Вы должны слушаться меня с первого слова. Я - человек уступчивый. Если будете спорить со мной, я могу уступить, но это не будет вам на пользу."

В той же Тамбовской епархии, в селе Троекурово, проживал известный в то время подвижник о. Иларион. Александр Михайлович изнемогая от своей нерешительности пришел к нему за советом, и старец сказал ему: "Иди в Оптину Пустынь - и будешь опытен. Можно бы пойти и в Саров, но там уже нет теперь никаких опытных старцев, как прежде." (Старец преп. Серафим незадолго перед этим скончался). Когда наступили летние каникулы 1839 г., Александр Михайлович вместе со своим товарищем по семинарии и сослуживцем по Липецкому училищу Покровским, снарядив кибитку, отправились на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру поклониться игумену земли Русской - преп. Сергию.

Вернувшись в Липецк, Александр Михайлович, по его словам, продолжал еще “жаться” и не сразу мог решиться порвать с миром. Случилось это, однако, после одного вечера в гостях, когда он был особенно в ударе, смешил всех присутствующих до упаду. Все были веселы и довольны, и в прекрасном настроении разошлись по домам. Что же касается Александра Михайловича, если и раньше в таких случаях он чувствовал раскаяние, то теперь его воображению живо представился обет, данный Богу, вспомнилось ему горение духа в Троицкой Лавре, и прежние долгие молитвы, воздыхания и слезы, определение Божие, переданное через о. Илариона и, наряду с этим, почувствовал свою несостоятельность и шаткость своих намерений.

Наутро решимость твердо созрела. Александр Михайлович решил бежать в Оптину тайно от всех, не испросив даже разрешения епархиального начальства. Он опасался, что уговоры родных и знакомых поколеблют его решимость, и потому ушел тайно.

Будучи уже в Оптиной, Александр доложил о своем намерении стать монахом Тамбовскому архиерею.

Прибыв 8 октября 1839 года в Оптину, Александр Михайлович застал при жизни самый цвет ее монашества, таких ее столпов, как игумен Моисей, старцы Лев (Леонид) и Макарий. Начальником скита был равный им по духовной высоте преподобный Антоний, брат преп. Моисея, подвижник и прозорливец.

Кроме них, среди братии было немало выдающихся подвижников: архим. Мельхиседек, древний старец, в свое время удостоенный бесед со Святителем Тихоном Задонским, Флотский иеромонах Геннадий, подвижник, бывший дважды духовником императора Александра I, иеродиакон Мефодий прозорливый, лежавший двадцать лет на одре болезни, бывший валаамский игумен Варлаам, имевший дар слез и добродетель крайнего нестяжания. Про последнего рассказывали, что однажды, после того как в скиту побывали воры, спросили его: “А вас, батюшка, воры, обокрали?”. – “Что же красть-то? Щепки что ли?”, – улыбнулся старец. Он был сотаинник преп. Германа Аляскинского в юные их годы на Валааме. Жили в Оптиной также иеродиакон Палладий, тоже нестяжатель, созерцатель, знаток церковного чиноположения; иеросхимонах Иоанн – из раскольников, незлобивый, с детской простотой, с любовью давал советы, всеми любимый; иеромонах Иннокентий – духовник старца Макария, любитель безмолвия, и другие.

Вообще все иночество под руководством старцев носило на себе отпечаток духовных добродетелей: простота, кротость и смирение были отличительными признаками оптинского монашества. Младшая братия старалась всячески смиряться, не только перед старшими, но и перед равными, боясь даже взглядом оскорбить другого, и при малейшем поводе немедленно просили друг у друга прощения.

В такой высокого духовного уровня монашеской среде оказался новоприбывший молодой Гренков.

Оставив извозчика на гостином дворе, он сразу же поспешил в церковь, а после литургии - к старцу Льву, чтобы испросить благословения остаться на жительство в монастыре. Старец благословил его жить первое время в гостинице и переписывать книгу о борьбе со страстями "Грешных спасение" (перевод с новогреческого).

В январе 1840 года он перешел жить в монастырь, пока еще не одеваясь в подрясник.

В это время шла канцелярская переписка с епархиальными властями по поводу его исчезновения, и еще не последовал от калужского архиерея указ настоятелю Оптинскому о принятии в обитель учителя Гренкова.