Архимандрит хрисансф религии древнего мира в их отношении к христианству. Древние культы

Древние культы

Зачатки культов, по-видимому, появляются у неандертальцев. Культ предков у первобытных народов означает, если так можно сказать, культ культуры, потому что предки являются ее создателями. Сами предки называются «вечными и несотворенными», и этим подтверждается торжество культуры.

Значение культуры для первобытных народов столь велико, что они считают, что когда жили предки, «все существа и предметы, напротив, обладали еще необычайными способностями: они потеряли их в течение поколений, чтобы сделаться заурядными людьми, животными, растениями» (Там же. С. 318).

В древних культах нет представления о высших существах, отделенных от мира, потому что нет еще дифференциации, которая связана с возникновением логики. Древние люди относились к миру как к таковому и не разделяли себя с ним. В этом суть мистики. Когда такое разделение начинается, мистика переходит в мифологию.

По Леви-Брюлю, мистическое у первобытных народов слито с физическим, а стало быть, здесь мы имеем дело с генезисом мистики. Имеет место «двойное присутствие» – естественного и сверхъестественного. В древних культах целью является осуществление мистического сопричастия между общественной группой и животными и растительными видами, необходимыми для ее существования. В более развитых цивилизациях это перейдет в мистическое взаимодействие между человеком и Богом.

Вот пример. «Австралиец арунта, например, под влиянием ритма, пения и пляски, под влиянием усталости и коллективного возбуждения во время церемонии теряет отчетливое сознание своей личности и чувствует себя мистически связанным с мифическим предком, который был одновременно и человеком и животным. Можно ли говорить, что он» представляет» или мыслит себе принципиальную однородность человека и животного? Разумеется, нет, но он глубоко и непосредственно чувствует это» (Там же. С. 19).

Отсюда представление о мистической силе, заключенной в предметах-талисманах. «Таким образом амулеты, по крайней мере первоначально, оказываются проводниками мистических сил, исходящих от сверхъестественного мира» (Там же. С. 32). В китайской мифологии говорится, «что люди потом сами научились защищаться от бесов, вырезая из дерева фигурки Шань-гу и Юй-лэй, в руках которых была веревка» (Всемирная галерея. Древний Восток. СПб., 1994. С. 497). Та же роль у вещих птиц, мистическая сила которых переходит на почву. Любой камень необычайной формы имеет мистическое значение и может быть объектом почитания.

Первобытному человеку представляется совершенно естественным, что одна и та же мистическая сила может в одно и то же время действовать сразу в нескольких местах. Принцип древних мистических культов таков: нет ничего такого необычайного и странного, что не могло бы случиться, раз вступившая в действие мистическая сила является достаточно могущественной.

М. Элиаде утверждает, что шаманский комплекс в примитивных обществах также основан на мистических переживаниях. Шаман говорит на языке животных, становится их другом и повелителем, подтверждая мысль, что человек на ранних стадиях своей эволюции обладал способностью внушения.

Из книги Способы создания миров автора Автор неизвестен3. Некоторые древние миры Давайте ненадолго остановимся на некоторых ранних примерах создания миров. Я всегда считал, что досократики совершили уже почти все важные достижения и ошибки в истории философии. Прежде, чем я рассмотрю, как их представления иллюстрируют самые

Из книги МИР ТИШИНЫ автора Пикар МаксДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ 1 Люди раньше, согласно преданиям о Золотом Веке, могли понимать язык животных, деревьев, цветов и трав. И эта способность свидетельствует о том, что первоначальному языку - едва лишь возникшему из полноты тишины - всё ещё была присуща её всеохватывающая

Из книги МИР ТИШИНЫ автора Пикар МаксДРЕВНИЕ ОБЕЛИСКИ Древние колоссы, каменные мемориалы Сардинии, груды камней в микенских дворцах... Всё, что не тишина, придавлено гнётом камня.Эти безмолвные колоссы производят впечатление такой мощи, что кажется, им под силу отнять у человека его язык и всё, что заложено в

Из книги Лекции по истории философии. Книга вторая автора Гегель Георг Вильгельм Фридрих1. Более древние тропы В более древних тропах мы усматриваем отсутствие абстракции как неспособность объединить их, подвести их различие под более простые всеобщие точки зрения, хотя они (тропы) на самом деле сводятся отчасти к одному простому понятию, отчасти к некоторым

Из книги Единственный и его собственность автора Штирнер МаксДревние Так как принято называть наших дохристианских предков «древними», то не станем подчеркивать, что их следовало бы назвать детьми по сравнению с нами, опытными людьми, и будем чтить их по-прежнему как «древних». Но как же они дошли до того, что устарели, и кто смог

Из книги Том 3 автора Энгельс Фридрих Из книги Немецкая идеология автора Энгельс Фридрих3. Древние Собственно говоря, мы должны были бы начать здесь с негров; но святой Макс, несомненно заседающий в «совете стражей», в своей непостижимой мудрости заводит речь о неграх лишь позже, да и то «без притязания на основательность и достоверность». Если поэтому

Из книги Энциклопедия йоги автора Ферштайн ГеоргV. ДРУГИЕ ДРЕВНИЕ УПАНИШАДЫ Айтарея-упанишадаИз трех оставшихся Упанишад раннего периода для нас представляет интерес относительно короткая Айтарея ввиду ее древнего космогонического содержания. Это произведение, названное по имени древнего учителя, открывается

Из книги Рыцарь и Буржуа [Исследования по истории морали] автора Оссовская МарияГЛАВА IV ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ Рыцарский этос гомеровских поэм мы рассматривали как этос людей, располагающих властью и богатством, людей, которые сами себя помещали на вершине социальной лестницы и приписывали себе добродетели, недоступные, как им казалось, низшим сословиям.

Из книги История философии. Древняя Греция и Древний Рим. Том II автора Коплстон Фредерик Из книги Другая Америка. Запад в свете духовной науки автора Штегман Карл Из книги Командующее Я автора Шах ИдрисДРЕВНИЕ ПАМЯТНИКИ В.: Что можно получить от древних храмов и чудес света?О.: Здесь есть несколько моментов. Большинство людей почти ничего не знает о них. Если человек намеревается получить пользу от великих произведений прошлого, ему необходимо осознать, что они содержат

Из книги Сравнительное богословие. Книга 6 автора Коллектив авторов Из книги Русская натурфилософская проза второй половины ХХ века: учебное пособие автора Смирнова Альфия Исламовна3. Мифопоэтика А. Кима: культы солнца, неба и земли Проза А. Кима выделяется в литературе последней трети XX века не только своей намеренной усложненностью и символической насыщенностью, но и стремлением модифицировать миф, активно используя его опыт, органично «вживляя» в

Из книги Сравнительное богословие. Книга 2 автора Коллектив авторов Из книги Квантовый ум [Грань между физикой и психологией] автора Минделл АрнольдДревние практики исцеления Антрополог Мирча Элиаде собирал истории, показывающие, что представители коренных народов исцеляли друг друга с помощью сновидения, становясь воинами на пути к сновидению. Повторяя вслух мифы и легенды, они входили в состояние сновидения,

§ 12. Культура и религия Древнего мира

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока.

Под культурой понимают лее достижения люден, плоды их деятельности. Это и орудия труда, и умение работать ими. Это и все созданное человеком - поля, города, здания, скульптуры и картины, сказания, сказки и литературные произведения, песни и танцы. В понятие «культура» входят знания людей, их обычаи, привычки, представления об устройстве мира. Религия, наука, искусство являются важнейшими частями культуры.

Культура возникла с появлением человека. Однако культура первобытные людей отличается от культуры цивилизованных народов. Одним из важнейших различит является наличие письменности, которая впервые появилась на Древнем Востоке. Шумерская и египетская системы письма возникли примерно одновременно. Они имели немало общего: знаки письменности передавали как отдельные слова, так и слоги, звуки. Учиться читать и писать приходилось много лет. Значительное влияние на развитие письменности оказал материал для письма - в Египте папирус, в Месопотамии - глина. Египетскую письменность назвали иероглифической, а шумерскую - клинописной. По примеру шумеров клинописное письмо возникло у многих других пародов Передней Азии. Оригинальные системы письма сложились в Индии и Китае. Китайская иероглифическая письменность стала основой для формирования письменности Японии, Корен.

Письменность первоначально служила для записи священных гимнов в честь богов, затем стали записывать сказания о богах и древних героях. На основе этих сказаний рождалась литература. Одним из наиболее известных и древнейших литературных произведений стало сказание о Гияьгамеше. Предания об этом царе шумерского города Урука много со ген лет существовали в устной форме. Рассказ о подвигах Гильгамеша на благо родного города, о его дружбе с Энкнду, тщетных поисках бессмертия относится к вершинам мировой литературы. Древние сказания арийских племен, переселившихся в Индию. легли в основу великих поэм «Махаихирата» и "Рамаяна». Со временем сорвались произведения, героями которых являлись обычные люди.

Архитектурных памятников Древнего Востока ныне осталось очень немного. Па первом месте здесь, несомненно, находится " Египет. Великие пирамиды но сих пор поражают своим величием и загадочностью. В Египте сохранились также многие дворцы, храмы, гробницы. В Луксоре (Фивы) находится громадный дворец Аменхотепа III. Здесь же расположены великолепные храмы с множеством колонн в виде пучков папируса. Поражают красотой и остатки архитектурных сооружений Месопотамии. Ворота богини Иштар в Вавилоне высотой 12 м выложены синим глазурованным кирпичом и украшены изображениями животных.

Сохранились скульптурные изображения богов и людей (также больше всего в Египте). На стенах гробниц росписи и рельефы изображали сиены загробной жизни.

Египетские скульптуры и рельеф делались по определенным канонам. Например, лицо человека, локти и ноги изображались в профиль (сбоку), а глаза и плечи -- в фас (спереди). Фигуры богов И фараонов были по размерам больше фигур простых смертных. Глаза у всех изображали увеличенными. В эпоху фараона Эхнадона произошел отход от многих канонов. Характерные черты конкретных людей не только не скрывались, но и подчеркивались. Всемирную известность имеет бюст жены Эхнатона красавицы Нефертити.

В древневосточных государствах зарождаются научные знания. Они неразрывно связаны с хозяйственной деятельностью. Например, земледельцы должны точно знать, когда начинать сеять, а когда убирать урожай. Для этого надо уметь считать время. Время же невозможно считать без наблюдения за небесными телами Солнцем. Луной, планетами и звездами. Так родилась астрономия - наука о небесных телах. В Месопотамии сохранились сотни клинописных табличек с записями астрономических наблюдений. Жрецы научились предсказывать затмения Солнца и Луны. Многие элементы СЧС1П времени, появившиеся в Древней Месопотамии, дожили до наших дней.

Еще одной наукой, хорошо известной древним, была медицина. Здесь особенно преуспели египтяне. Благодаря изготовлению мумий было хорошо изучено строение человека. Предполагается, что в Египте существовали даже медицинские училища. Славились и врачи Древнего Китая. Они открыли методы иглоукалывания. диеты, лечебной гимнастики.

В Шумере разработали способы определения судьбы человека по его знаку зодиака, в Египте предсказывали будущее с помощью гаданий. Эти аспекты древневосточной культуры почти без изменений сохраняются до сих пор, продолжая иногда определять жизнь наших современников.

Искусство Древнего Востока неразрывно связано с религией.

во всех древневосточных государствах существовал сложный пантеон богов, каждый из которых «отвечал» за определенное природное явление или сферу человеческой деятельности. Обычно имелся главный, верховный бог. Были разработаны представления о загробной судьбе человека. Особенно большое значение этому придавали в Египте, где забота о сохранении тела умерших привела к зарождению приемов мумификации.

Развитие древневосточных обществ вело к изменениям в сфере религиозных представлений. Зарождаются первые монотеистические религии, вызванные кардинальной перестройкой представлении человека о мире и своем месте в нем. Одна из попыток утверждения такой религии связана с деятельностью египетского фараона Эхнатона. Он приказал всем своим подданным помигать бога Солнца, которого называли Атоном. Однако утвердить в Египте единобожие не удалось. Лишь религия древних евреев - иудаизм долгое время являлась единственной монотеистической религией. Однако иудаизм. подобно большинству древних верований, остался национальной религией.

Первой мировой религией стал буддизм, зародившийся в Индии в VI-V вв. до н.э. Мировые религии распространи кис я среди разных народов. Некоторые ученые относят к мировым религиям и зороастризм, появившийся у древних индоевропейских народов Средней Азии и Ирана.

Огромную роль играли религиозные верования в истории Древней Индии. Здесь произошла эволюция ведической религии древних ариев в брахманизм, а затем в индуизм.

Оригинальные религиозно-этические учения созданы в Древнем Китае. Великий китайский мудрец Конфуции (551 - 479гг. до н.э.) проповедовал строгий, освященный традицией иерархический порядок, составляющий основу жизни общества. Старший современник Конфуция Лао Цзы стал создателем даосизма.

Особенности культуры и религиозных воззрений Дровней Греции и Древнего Рима.

Древние греки оставили глубочайший след во всех областях культуры. Достаточно сказать, что греческая письменность лежит в основе большинства современных алфавитов.

Огромное воздействие имела древнегреческая архитектура. Самым важным в любом здании, по мнению греков, являлась гармония - согласованность и стройность всех его частей. Архитекторы разработали правила строительства, определили, как должны соотноситься различные части здания, например высота и толщина колонны с размером крыши. Эти правила называются ордерам- «порядком». Главных ордеров было два - дорический и ионический. Одни из самых красивых в мире зданий находятся в Афинах, на Акрополе. Главные храмы Акрополя - Эрехтеппн и Парфенон. В Парфеноне содержится, по преданию, тайна божественной гармонии, установленная его создателями - архитекторами Иктином и Калликратом.

Не менее знаменита греческая скульптура. К V в. до н.э. греки научились в совершенстве изображать в скульптуре человеческое тело. Великим скульптором Эллады был афинянин Фидии. Особенно прославили его статуя Афины для Акрополя и статуя Зевса; храме города Олимпии. В Афинах был славен также род скульпторов Нриксителей. Одному из Пракситедей принадлежит статуя богини любви Афродиты, в Которую юноши влюблялись как в сивую девушку.

В Древней Греции из празднеств в честь Диониса зародился. До сих пор на сиенах всего мира плуг трагедии Эсхила, Софокла. Еврипида и комедии Аристофана. В своих произведениях)ни поднимали вечные темы, волнующие люден и тысячелетия спустя. Греческая литература представлена также великими поэмами легендарного Гомера «Илиада» и «Одиссея», философскими поэмами Гесиода, лирикой Сафо, Пиндара и др. Древняя Греция стала родиной философии. Основы представлений об общих закономерностях мира заложены Фалесом, Гераклитом, Пифагором, Демокритом, Сократом, Платоном, Аристотелем. Греки же стали родоначальниками многих других паук. Гак, Геродота называют «отцом истории», поскольку в его сочинения впервые поставлен вопрос о закономерностях исторического развития. Дело Геродота продолжили Фукидид и другие историки.

Еще одним вкладом греков в мировую культуру стали Олимпийские игры - спортивные состязания, проводившиеся раз в года 1з честь царя богов Зевса в городе Олимпия.

Культура Греции оказала колоссальное влияние на культуру древпего Рима. Римляне, долгое время бывшие учениками Греков, позднее сами достигли больших высот в этой сфере.

Среди римских поэтов особое место занимали Лукреций Кар, автор философской поэмы «О природе вещей», и Катулл, крупнейший мастер римской поэзии. Одним из первых произведений, написанных на латинском языке прозой, стал труд Катона « о сельском хозяйстве». Наиболее выдающимся писателем I в. до н.э. был Варрон. «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданской войне» Цезаря являются отчетами о войнах и в то же время ярким образцом римской художественной прозы.

Приближенный первого римского императора Октавиана Августа Меценат опекал талантливых постов своего времени. Именно тогда творили великие римские поэты Вергилий и Гораций. По желанию Августа Вергилий написал поэму «Энеида», которую считают вершиной латинской поэзии. Гораций был автором нескольких сборников песен - од. В этот же период жил поэт Овидий, мастер любовной лирики. Одним из видных писателей II в, до н.э. был Апулей. Славу ему принес роман «Метаморфозы, иди Золотой осел».

Величайшего мастерства достигли римляне все знания скульптурных портретов. Они стремились не только точно изобразить человека, но и показать его внутренним мир.

Сохранившаяся римская архитектура относится в основном к периоду империи. Амфитеатр в Риме - Колизей смещал около 50 тыс. зрителей. На площадях воздвигались триумфальные арки и конные статуи. Особенно величествен был римский форум Траяна, храм «всем богам» - Пантеон.

Римляне достигли больших успехов во многих науках, в том числе в исторической. Яркими представителями этой науки были Полибип, Тит Ливии, Корнелий Тацит. В римское время создал свои знаменитые «Параллельные жизнеописания» грек Плутарх. Религиозные представления древних греков и римлян были сходными. Они поклонялись многим богам, олицетворявшим различные силы природы, покровительствующим различным видам деятельности людей. Боги были неразрывно связаны с природой и людьми. Главные боги, по мнению греков, жили на горе Олимп, поэтому их религию называют олимпийской. Римляне относились к религии очень практично, поэтому они могли поклоняться и богам других народов, если те приносили им удачу. Так, в первые века нашей эры в Риме распространялся культ восточных богов.

В I в. н.э. на востоке Римской империи возникло новое вероучение - христианство. Оно сложилось как течение в иудаизме, но распространение его связано с глубоким кризисом прежних представлений о мире. Христианство признает лишь одного Бога, который является абсолютным властелином и творцом мира. Этот Бог отделен от мира и от человека. Сам человек создан по образу и подобию Бога и является венцом остального мира. Подобное учение свидетельствовало об окончательном отрыве человека от природы и отделения индивидуума от коллектива. Христианство стало мировой религией. В отличие от иудаизма оно обещало спасение всем людям независимо от национальности и социального происхождения.

Первоначально христианство было верой бедняков, рабов. Римские власти преследовали христиан. Однако их ряды росли. Они объединялись в общины во главе с епископами. Объединение всех общин называлось христианской церковью. Этим же словом обозначали храмы христиан. Ко второй половине III в. христианство превратилось в мощную силу, христиан было много среди воинов, крещение принимали и состоятельные люди, чиновники. В конце IV в. христианство стало государственной религией Римской империи.

С самого начала в христианстве возникло множество течений, представители которых вели яростную борьбу между собой. Так, споры вызывало учение о Троице. Бог представляется христианам в виде единства Бога Отца, Бога Сына (Христа) и Бога Святого

Духа. Все три лица Троицы равны и едины. Этот догмат вошел в Символ веры ~ краткий свод вероучения, принятый на Первом Вселенском соборе в городе Никея в 325 г. Однако борьба внутри христианской церкви продолжалась и после Никейского собора.

Вопросы и задания

1. Каковы современные взгляды на антропогенез человека? Как люди заселяли землю?

2. Опишите основные источники наших знаний о древнейшей истории человечества. Каковы достижения эпохи палеолита? Какова была социальная организации эпохи палеолита?

3. Что такое неолитическая революция? В чем состояли ее последствия 1номике, социальной структуре общества?

4.Какие перемены происходили в жизни первобытных племен в период их перехода к цивилизации? В чем причины зарождении государств?

5. Каковы особенности развития древних государств в Египте, Месопотамии, на восточном побережье Средиземного моря?

6. В чем причины появления великих военных держав древности? Какую роль они сыграли в развитии человечества?

7. Каковы особенности древних государств Индии и Китай?

8. В чем состоял особый путь развитии древнегреческой цивилизация?

9. Что такое полис? Как было организовано управление в полисе?

10. Дайте характеристику основных городов-государств Древней Греции

11 Назовите главные достижения древних греков.

12. Каковы основные этапы развития Римского государства?

13. Что позволило римлянам создать огромную державу?

14. Почему произошел переход от республики к империи? Как было

организовано управление в Римской республике и Римской империи?

15. В чем причины гибели Западной Римской империи?

16. Дайте характеристику культуры Древнего Востока. Назовите известные памятники культуры стран Древнего Востока.

17. Каков вклад древних греков и римлян в мировую культуру? Назовите известные вам памятники Древних Греции и Рима.

18. В чем особенности религий Древнего мира?

19. Дайте характеристику христианству как ми репой монотеистической религии.

С раннего детства большинству из нас знакомо слово «культ». У одних оно ассоциируется с именами диктаторов минувших лет, окружённых при жизни всеобщим, превосходящим все мыслимые пределы почитанием, а у других вызывает в памяти страшные истории о неких сатанинских сектах, вовлекающих в свои ряды простодушных граждан. Попытаемся же разобраться в том, что такое культ и что таится за этим хорошо знакомым, но не вполне понятным термином.

Значение слова «культ»

Прежде всего отметим, что происходит оно от латинского существительного cultus , включающего в себя такие понятия, как "культура, образ жизни, пышность, обработка" и ряд других. В русском же языке его значение несколько сужено и подразумевает преклонение перед чем-то или кем-то. Например, перед сверхъестественными силами, личностями, наделёнными необычайными качествами, а также предметами или социальными явлениями.

Важно учесть, что между культом и религией далеко не всегда стоит знак равенства. Это происходит потому, что поклонение и почитание могут проявляться не только по отношению к существам Вышнего мира. Во все времена, например, был широко развит культ денег и вообще потребления.

Если же рассматривать понятие культа с узкорелигиозной точки зрения, то оно будет включать в себя служение какому-то избранному божеству или целому пантеону сверхъестественных существ. Кроме того, религиозный культ, как правило, связан с почитанием различных сакральных предметов и действий магического характера. В зависимости от объекта поклонений все известные виды культа принято разделять на несколько групп.

Что такое религиозный культ?

Упомянув вкратце эту весьма распространённую форму культового поклонения, остановимся на ней несколько подробнее, так как она занимает весьма значительное место как в истории человечества, так и в современной его жизни. Достаточно сказать, что, по свидетельству учёных, за весь период существования людей на Земле не было ни одного известного науке народа, который бы не имел понятия божества и не поклонялся ему.

Как древние культы, так и современные религии предполагают наличие высших существ, способных влиять на ход земной жизни их адептов (последователей) или на их участь после смерти. Кроме того, важное место в них занимает почитание различных материальных предметов, по мнению верующих, либо дарованных людям божествами, либо предназначенных осуществлять связь с ними. Если в древних культах это священные камни, рощи или горы, то в современных религиях предметы культа - это иконы, тексты Священного Писания и другие реликвии.

Что такое язычество?

Важное место среди религиозных форм поклонения занимают языческие культы. Объектами поклонения в них являются боги, олицетворяющие собой различные силы природы. Например, боги-громовержцы: у древних греков - Зевс, у кельтов - Таранас, а у славян - хорошо всем известный Перун. Или боги Солнца: египетский Ра, древнегреческий Гелиос и славянский Даждьбог.

Перечислять можно очень долго. Суть язычества заключается в воздействии на природу, при котором служитель культа (у разных народов он называется по-разному) совершает некие магические действия - от самых примитивных до сложных ритуальных циклов. Наряду с поклонением высшим силам природы язычество включает в себя также общение с низшими демонами - духами лесов и водных источников. В их числе - знакомые нам с детства лешие, водяные, русалки и так далее. Поскольку в язычестве много объектов поклонения, эта религия относится к разряду политеизма, то есть многобожия.

Культ умерших предков

Продолжая разговор о том, что такое культ, стоит упомянуть одну из древнейших его форм - традицию поклонения предкам. Она является одной из разновидностей политеизма, то есть многобожия. На определённых этапах своего развития люди считали (а в отдельных случаях продолжают считать), что их умершие родственники неким магическим образом способны влиять на жизнь своих оставшихся на земле потомков.

Чтобы направить это влияние в желательное для себя русло, люди, почитая своих предков, как богов, выработали целые системы обрядов, подчас связанных даже с жертвоприношениями. Разумеется, подавляющее большинство форм поклонения предкам - это древние культы, встречающиеся в наши дни лишь у отдельных, небольших по своей численности народов.

Культы, несущие вред людям

Чтобы полнее осветить данную тему, нельзя не вспомнить и такое крайне негативное явление, как деструктивный религиозный культ. Как правило, под ним подразумевают различные тоталитарные секты, действия которых наносят физический, моральный или материальный вред их членам или обществу в целом. Отсюда следует, что в данном случае служитель культа совершает противоправные, уголовно наказуемые действия. Подходя более широко к понятию деструктивных культов, к их числу можно отнести также и целый ряд нерелигиозных организаций, создающих угрозу людям.

Что такое культ личности?

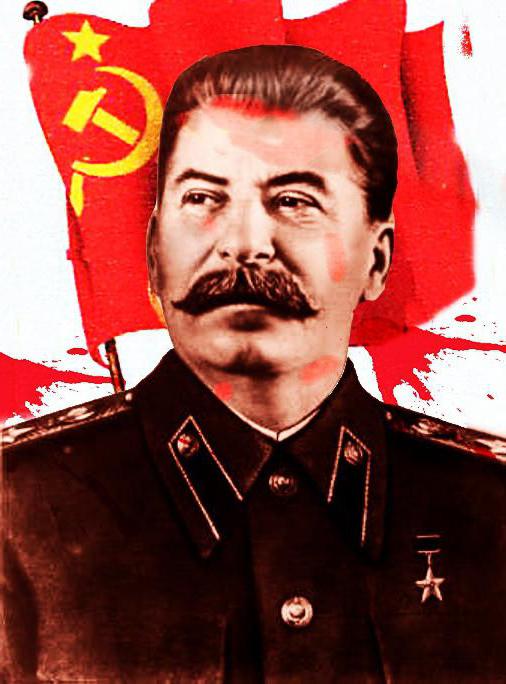

Это явление, отнюдь не редко встречающееся в мировой истории. В его основе лежит непомерное превозношение какой-либо личности. Как правило, это видный политический деятель, являющийся главой государства. Культ личности в подавляющем большинстве случаев приводит к автократии - бесконтрольному и ничем не ограниченному полновластию одного лица в государстве.

Истории известны многочисленные примеры того, как ведущим государственным деятелям приписывались всевозможные выдающиеся, но подчас мнимые качества. Например, в условиях абсолютной монархии королей, царей, императоров или султанов практически обожествляли. Непререкаемой истиной считалось признание монарха либо богом, либо его представителем (помазанником) на земле.

Однако если королевский или царский трон мог принадлежать по праву родства, то в авторитарных и диктаторских режимах лидерам приходилось обосновать своё первенство. По этой причине им обычно приписывалось наличие неких выдающихся качеств, возвышающих их над общей массой. Немалую роль в данном случае играла и их личная харизма, включающая в себя способность завоёвывать расположение народа.

Как формируется культ личности

По мнению ведущих социологов, само понятие "культ личности" неразрывно связано с определёнными предпосылками в обществе. Прежде всего это социальная незрелость большинства его членов, следствием которой становится нежелание нести личную ответственность за происходящее и стремление переложить её на конкретного носителя власти - традиционное наше «начальству видней».

Существенную роль играет и низкий уровень критического мышления у населения, что даёт возможность средствам массовой информации и деятелям культуры успешно манипулировать общественным мнением. Эти и ряд других факторов неизбежно приводят к формированию вполне определённого, ритуализированного стиля поведения в отношении данного лица и создают почву для возникновения культа его личности.

Примеры создания моделей непогрешимых вождей

Подобных примеров можно найти достаточное количество и в отечественной, и в мировой истории. Одним из них является формирование культа личности Сталина. В результате развёрнутой в стране пропаганды народ до такой степени уверовал в его непогрешимость и всемогущество, что не подвергал сомнению ни одно из принимаемых решений. Широкомасштабные же репрессии, проводимые в стране, лишь способствовали созданию атмосферы страха и безоговорочного подчинению вождю.

Нечто подобное наблюдалось и в Германии. После прихода к власти Гитлер сумел внушить нации уверенность в своём мессианском предназначении. Результатом, как известно, стало создание фашистской диктаторской системы, а его безумные претензии на мировое господство обернулись неизбежным в таких случаях крахом всего государства.

Ярким примером того, что такое культ личности в наши дни, может служить отношение жителей Северной Кореи к их вождю Ким Чен Ыну. Даже при беглом ознакомлении налицо все признаки автократической формы правления, где волей одного человека формируется уклад жизни целого народа.

Культ человеческой мысли и материальных благ

Ещё одной формой культа, провозглашённой в годы французской революции Жаком-Рене Эбером и Пьером Гаспаром Шометтом, является преклонение перед человеческим разумом и плодами его деятельности. Представители этого течения, получившего название «культ разума», отвергали религию и признавали лишь научно доказанные теории. На базе этого учения возник хорошо известный людям старшего поколения марксистско-ленинский материализм.

И наконец, отвечая на вопрос о том, что такое культ, нельзя не остановиться на такой, пожалуй, самой распространённой во все века его форме, как поклонение материальным благам и связанному с ними положению в обществе. В данном случае понятие культа можно трактовать в прямом значении этого термина, поскольку на всём протяжении истории человеческого общества большинство его членов считали материальные блага приоритетными по отношению к духовным ценностям. К сожалению, этот всеобщий недуг до сих пор неизлечим, и современность не позволяет надеяться на его искоренение в ближайшем будущем.

В деле установления первобытных элементов греческой религии мы еще не ушли дальше первых попыток. Несомненно, уже Велькер видел, что той религии, которая является перед нами в законченном виде у Гомера, должно было предшествовать историческое развитие; и он начертал весь ход этого развития с настолько же тонким пониманием особенностей греческого характера в частностях, насколько в общем были ложны философские основания, из которых он исходил. Велькер думал найти первичное зерно греческой религии в некотором первобытном монотеизме, в культе Зевса Крониона, как высшего всеобъемлющего божества; позднее создались боги природы; с развитием общественности, с превращением греков из крестьянской нации в нацию аристократическую и затем в богатый торговый народ боги природы превратились во вполне олицетворенных национальных богов с этическим значением, пока, наконец, и эти последние не были уничтожены натурфилософским умозрением греков, ставшим более утонченным.

Все это построение уже давно опровергнуто; верить в первобытный монотеизм нет никакого основания; с возвышенной идеей Зевса мы встречаемся не в начале религиозного развития, а скорее в его заключительный момент; кроме того, и вообще многие исторические течения в греческой религии не укладываются в систему Велькера.

Мы не намерены излагать здесь историю тех мнений, которые были вызваны на свет более поздними изысканиями по вопросу о происхождении греческой религии. Вообще они довольно хорошо согласуются с требованием старинного исследователя К. О. Мюллера (К. О. Muller) – искать объяснения этого происхождения в истории мифа; но самая эта история понимается весьма различно. Сравнительные мифологи основу представлений о богах и об их истории ищут в том, что нам открывают их имена, относящиеся к первобытному индогерманскому периоду; они предлагают натуральные истолкования их, отчасти интересные, но, к сожалению, слишком разноречивые (такое понимание господствует у Макса Мюллера и в "Мифологии" Преллера). В то время как при этом методе вследствие игнорирования обрядов культа все значение остается на долю мифов, уже Фюстель де Куланж указывал в качестве первичных элементов греческой и римской религии семейный и родовой культы: чествование домашнего очага и поклонение предкам.

Свинцовые дощечки с вопросами Додонскому оракулу

Некоторые ученые, примыкающие к антропологической школе Э. Тейлора и А. Ланга, видят первую ступень развития как религии вообще, так и греческой религии в частности в воззрениях и обычаях, сходных с воззрениями и обычаями диких племен: в анимизме, тотемизме, фетишизме, культе мертвых. Ни одно из этих мнений, взятое в отдельности, не может служить достаточным объяснением греческой религии. В создании греческой религии участвовали как туземные, так и чужеземные элементы; но их полное и точное разграничение останется, разумеется, благим желанием. Без сомнения культ предков и тотемизм, так же как и почитание природы, принадлежат к национальным элементам греческой религии. Но определить в отдельности степень участия в создании религии, приходящуюся на долю того первобытного населения неизвестного происхождения, которое греки застали в Элладе, настолько же трудно, насколько трудно проследить все малоазиатские, сирийские, финикийские, ханаанские влияния, не говоря уже о египетских, которые с древних времен проявляли здесь свое действие. Искусство Микенского периода указывает на древнюю связь с вавилонской культурой. К этому присоединяется еще влияние племенных и местных условий. Правда, различие отдельных греческих племен, именно ионян и дорян, часто преувеличивалось до размеров резкой противоположности, и значение этого различия для истории религии, несомненно, было также сильно преувеличено. На самом деле греческие боги отличаются от богов семитических и египетских именно тем, что они не были богами-покровителями какого-нибудь отдельного племени, но с самого начала имели отношение к различным сторонам человеческой деятельности. Влияние, которое оказали на культы и мифы различные местности, особенно фессалийские, имело место, конечно, задолго до исторического периода; тем не менее оно относится ко времени прочного заселения страны, которому предшествовала первобытная ступень пастушеской и охотничьей жизни.

Похищение Европы Зевсом в образе быка

Мы дадим теперь обзор важнейших сторон греческой религии, которые могут считаться за первобытные. Почитание природы обнаруживается в образах некоторых богов, хотя в гомеровское время оно в большинстве случаев уже является скрытым. Несомненно, что Зевс, древний бог неба, ведет свое начало еще от индогерманского пранарода, для которого он имел значение верховной силы так же, как для монгольских народов их бог неба. В таких богах, как Посейдон и Гефест, натуральный элемент у Гомера уже заслонен вследствие их полного олицетворения; тем не менее их отношение к поклонению природе еще просвечивает. Несколько мифов и культов в Спарте, Дидоне и других местах указывают на верование в космогонический брак неба с землею. Мы находим следы поклонения природе не только в организованном культе и в историях богов; в непосредственно выраженном или едва замаскированном виде оно сохранилось еще в некоторых обычаях и представлениях.

Из стихий природы почитание воды было выражено всего непосредственнее. Особенно священными в глазах греков были реки и источники; всякая местность боготворила тот часто маленький поток, который орошал ее: так, например, элейцы боготворили Алфей. Божеское почитание воздавалось также источникам; они представлялись в образе нимф. Самые музы, которые происходили из Фракии, но позднее помещались на Геликоне в Беотии, были первоначально такими нимфами источников, хотя вместе с тем они были представительницами пения. В Аркадии наряду с нимфами существовало древнее местное божество стад и пастбищ – Пан, который также является представителем более древней стадии религии, нежели великие олимпийские боги.

Бог Пан

Культ древнейших времен не имел ни храмов, ни изображений; он отправлялся в священных рощах, на алтарях под открытым небом, или же приношения просто вешались на деревьях. Таким образом, у Гомера, у которого во всяком случае констатируется уже поклонение великим богам, мы почти повсюду встречаем только такие алтари. Но первоначально чествовались непосредственно предметы природы или стихий. Нет никакого сомнения, что греки сохранили в качестве объектов культа много священных камней и чурбанов. Поразительна у Павзания многочисленность следов такого служения камням, которые этот обозреватель уже в столь позднее время еще застал в отдаленных уголках Греции. Он сообщает о многих древних камнях. Белые камни, которые как он, так и те, на кого он ссылается, считали за идолов, т.е. за изображения богов; но мы, без сомнения, должны рассматривать их как остатки фетишистского служения камням: таковы тридцать священных камней в Фарах, камень в Тегее и пр. В связи с последующим символическим значением этого служения известно, что на холме Ареса в Афинах лежали два известных камня, на которых во время процесса помещались истец и ответчик и которые поэтому назывались камень высокомерия и камень бесстыдства. В Гермах уже было положено начало переработке дикого камня в изображение; примеры простой литолатрии еще попадались в исторические времена, как мы, между прочим, заключаем на основании одного из описаний характеров Теофраста. Кроме камней существовали еще и другие предметы, которым оказывалось фетишистское почитание: таковы грубо обтесанные деревянные чурбаны, которые, однако, считались упавшими с неба; кроме того, едва ли можно провести границу между фетишем и идолом в палладиумах – древних изображениях, охранявших города; далее мы встречаем чествование деревянных палок и деревянных досок: так называемый скипетр Агамемнона в Херонее, изображение Геры в Аргосе.

Греческая ваза с изображением письма Прэта

Говоря о культе деревьев у греков, мы имеем при этом в виду не те божества, которые являлись представителями древесных плодов и жатвы, не обряды праздничного культа, в основании которых лежали произрастание хлеба, виноделие и уход за плодовыми деревьями, и не то боготворение растительности, которое было ввезено в Грецию извне, вместе со служением Адонису. Здесь мы исключительно имеем в виду древнейшее почитание священных растений и деревьев. Сюда относится прежде всего представление о нимфах деревьев: дриадах, гамадриадах, мелиях, которые живут в священных дубах, кипарисах, ясенях и других деревьях и которые умирают вместе со смертью дерева; отсюда боязнь рубить такие деревья, несколько примеров которой дает Павзаний. Деревья, которые были включены в мифы или связаны с обрядами культа, первоначально, без сомнения, были священными сами по себе, независимо от этой связи: таковы пальма на Делосе, за которую ухватилась Лето при рождении Аполлона и Артемиды; лавровое дерево в Темпейской долине, с которого брались венки для победителей на пифийских играх; священное дерево на Родосе, которое позднее было связано с именем Елены.

Из главных богов наследие древнего культа деревьев перешло в особенности к Артемиде и Дионису. Изображения Артемиды часто вешались на деревьях; бородатые маски Диониса помещались на суковатых древесных стволах. Напротив, нельзя вывести никакого несомненного указания на древний культ деревьев из того обстоятельства, что отдельные виды деревьев были специально посвящены отдельным божествам: например, дуб был посвящен Зевсу, масличное дерево – Афине.

Еще явственнее дендролатрии обнаруживался в греческой религии культ животных. Конечно, в исторические времена случаи, когда ухаживали за священными животными и приносили им жертвы, принадлежат к числу исключительных. Собственно говоря, такое явление имело место только по отношению к змеям, которые были присоединены к служению различным богам, например Асклепию, и в которых, как думали, по преимуществу поселялись души героев. Нам известно несколько таких змеиных культов: саламинская змея при служении Деметре в Элевсине; змея-хранитель в Афинском Акрополе, которая ежемесячно получала медовую лепешку; змея, которая призревалась в качестве демона-покровителя Элиды в Олимпии, и пр. Кроме этих скудных остатков культа животных существуют весьма многочисленные его следы в мифах и обрядах. Во всяком случае и здесь нельзя сразу делать вывод о существовании древнего культа животных, как только упоминается о каком-нибудь из них. Отношения, о которых в каждом данном случае идет речь, не всегда бывают ясны: касательно некоторых животных можно сомневаться, были ли они действительно первоначальными объектами культа, какими-нибудь родовыми божествами (тотемами), или они рассматривались просто как имеющие пророческое значение, как, например, волки и птицы; или они посвящались богам в качестве символов, ради какого-нибудь одного признака, как, например, особенно плодовитые животные посвящались Афродите. Тем не менее известно с несомненностью, что в тех случаях, когда животные посвящались отдельным божествам, это сочеталось с остатками древнего почитания животных. Иногда новый бог, вместо того чтобы совершенно вытеснить прежнего, животного бога, просто помещал его при себе: отсюда мыши в храме Аполлона Сминфейского и сова в качестве атрибута Афины. В некоторых случаях божество удержало признаки какого-нибудь животного или сохранило наполовину его вид: так, Дионис изображался или целиком в виде быка, или, по крайней мере, с бычьими рогами, Деметра – с лошадиной гривой. Но нет в греческой мифологии другой столь выдающейся черты, как представление о богах, временно принимавших вид животных; таким образом, Зевс приближался к своим возлюбленным во всевозможных видах: то в виде быка, то в виде лебедя; раз даже он превратился в муравья. Реже превращался Аполлон, но и он в образе дельфина показывал критским морякам дорогу в Дельфы. Дионис также превращался во льва, для того чтобы наказать тирренских тиранов. К рассказам о богах в образе животных присоединяются еще рассказы о многих людях, претерпевавших такие же превращения. Таким образом, наивный мифограф (Антонин Либералис) и фривольный поэт (Овидий) позднейшего времени могли изложить всю мифологию с точки зрения превращений.

Змея как гений места; на жертвеннике ей предлагается яйцо и хлеб.

(Стенная живопись в Гэркулане)

Нигде греческие представления не обнаруживают своего сродства с представлениями диких племен в такой степени, как в этих рассказах, в которых боги суть только великие волшебники и почти не существует границы между богом, человеком и животным.

Уже из культа животных мы узнаем, что у греков имело место поклонение подземным силам. Роль, которую играла змея, в особенности в беотийском культе, может быть объяснена только тем, что это животное, скрывающееся в подземных норах, находится в связи с существами, обитающими во внутренности земли: упомянутое выше кормление священных змей всякого рода кушаньями, даже такими, которых змеи не едят, но которые, как, например, мед, обычно приносились хтоническим божествам, с несомненностью указывает на то, что при этом имелось в виду не прокормление животного, а нечто другое. В Древней Греции мы находим в действии два рода почитания, обращенные к подземным существам: отношение к душам умерших и к хтоническим богам. Относительно первого мы имеем несколько прямых указаний. Во-первых, мы находим их в могилах древних столиц Микенского периода, как обнаружили раскопки, затем также в культе более позднего времени. У афинян был праздник, посвященный всем умершим: это день кувшинов во время Анфестерий в феврале; в этот день вообще старались умилостивлять тени. В такие именно дни умершие покидали свои подземные жилища и бродили по земле; много стараний прилагалось к тому, чтобы удерживать в отдалении страшные тени: смазывали варом дверные косяки, жевали листья боярышника; семья делала приношения и священные возлияния своим покойникам. Можно получить понятие о дарах, которые приносились умершим, из Гомера, где описано торжественное погребение Патрокла и Ахиллеса; из описания мы видим, что при этом не пренебрегали кровавыми и даже человеческими жертвами. Против таких жертвоприношений боролся Солон, который, например, запретил закалывать на могиле быка; но этот обычай, несмотря на запрещение, держался еще долго. Тем не менее более чем сомнительно, чтобы такое отношение к умершим можно было назвать культом мертвых в собственном смысле слова. Очевидно, здесь мы имеем дело не столько с призыванием умерших, сколько с попечением о них – обыкновение, которое существует у всех первобытных народов, и с предохранительными правилами, обусловленными обычной верой в привидения; грек называет это отвращением гнева умерших.

Напротив, отношение к хтоническим божествам есть настоящий культ.

Деметра

Бесспорно, что почитание божеств земли было у греков очень древним. Прежде всего, обряды хтонического культа так явственно напоминают формы почитания того же рода существ в других арийских религиях, что нельзя не счесть его основ за первобытное, общее, индогерманское достояние. Даже специфически греческая форма хтонических культов носит признаки глубокой древности; они более, нежели другие культы, привязаны к определенному месту; дары, которые приносились при их отправлении, вода с медом и первобытная каша, – указывают на такое время, когда вино и печеный хлеб не были еще известны; применение при священных обрядах новых открытий, как, например, масла, избегалось. Важна, далее, та тесная связь, которая существует между хтоническими богами и растительностью, в частном случае растительностью полевой; эта связь указывает на первоначальные жизненные условия греков, занимавшихся земледелием. Так, у Гесиода рекомендуется сельскому жителю молиться хтоническому Зевсу. Дальнейшие примеры того же самого представляет тот факт, что Аид называется Плутоном, то есть подателем богатства, или изобилия, и что древняя Гея, живущая под землею, считается также повелительницей растений; но самое главное – это, конечно, миф о Деметре: в нем и мать-земля, и царица умерших, Персефона, фигурируют в качестве главных лиц в представлении ежегодного хода явлений природы и земледельческой культуры.

Рядом с этой благодетельной стороной природы подземных богов существовала и устрашающая, обусловленная их деятельностью в качестве богов смерти. Страшен не только олицетворяющий саму смерть мрачный Фанатос, который пьет в могиле кровь жертвы; Аид и его товарищи циклопы также устраивают себе из тела умершего отвратительное пиршество, после которого остаются одни кости. "Это сама земная глубина, разверстая пасть которой поглощает умерших", говорит Дитрих. В качестве священных остатков этого первоначального грубого воззрения на силы подземного мира существовали наводящие ужас изображения и страшные маски многих хтонических божеств. Сам Цербер первоначально есть не что иное, как пожирающее чудовище глубины, сама пожирающая земная глубина, в виде ужасной собаки. С этой жестокостью смерти-истребительницы связывается представление о суровости мстящих и наказывающих сил смерти; так Эринии, хтонические духи, жившие под землею, которые представляли, без сомнения, разгневанную душу убитого, развились в мстителей за тяжкие преступления вообще. Когда призывают Эриний, то ударяют по земле; то же действие употребляется при отправлении большинства других хтонических культов. Этим же объясняется, что за искуплением пролитой крови обращаются также к подземным богам. Ищущий искупления должен сесть на землю, причем красная шерсть, которою он обвязывает шею и руки, символизирует, что он находится под властью подземных сил, которые любят цвет крови.

Нельзя определить, каково было первоначальное отношение между попечением о душах умерших и хтоническим культом; многочисленные сходные черты в жертвенных дарах и местах жертвоприношений указывают на первоначальную связь; но разрешить вопрос, что чему предшествовало, тем труднее, что обе категории обрядов имели совершенно различную судьбу. Жертвоприношения умершим со временем подвергались изменению, так как почтение к покойникам есть всегда живое, с каждым поколением обновляющееся чувство. Не только присоединились новые виды даров: вино и масло, но и самые погребальные обряды развивались с ростом гуманности; человеческие жертвы и вообще кровавые дары отошли на задний план, и в конце концов все внешние действия постепенно свелись к образному чествованию в форме могильных рельефных изображений и т.п. Напротив, хтонический культ, всегда рассматривавшийся как сношение с древними божествами, упорно сохранял старинные формы и поэтому производит впечатление более первоначального.

В историческое время существует ясное различие между обеими категориями обрядов. Жертвоприношения хтоническим божествам имели характер искупительных жертв; они были знаками покорного подчинения и исполненного страха искания помилования. В жертву божествам земли – состояла ли эта жертва из людей или из животных – приносилось то, что могло служить к их умилостивлению, а не для приглашения их к обеду. Поэтому такие жертвы приносились ночью, в глубокой тишине и при строгом молчании. Целью жертвоприношений умершим было, напротив, доставить тем удовольствие самим жертвенным даром, и поэтому эти жертвоприношения имели в общем более радостный характер, хотя живые люди получали от них так же мало, как и от хтонических жертвоприношений. Жертвы умершим приносились днем. Более мелкие различия, как, например, то, что божествам земли приносились в жертву животные мужского пола, а умершим животные женского пола или кастрированные, что культ умерших был связан с черным цветом, а хтонический с красным, имеют только тот интерес для нашей цели, что из этих различий мы можем заключить о некотором первоначальном их различии.

Но отношения культа к земле и к умершим этим не исчерпываются. Даже в позднейшей Греции мы находим следы почитания предков.

Известно, что в числе греческих общественных подразделений были "роды", которые признавали или по крайней мере воображали себя связанными кровным родством; они объединялись непосредственно в почитании одного родоначальника, именем которого назывался род, – вероятно, это установление восходит к действительному культу родоначальника.

Гжата

Святость, которую приписывали города своим основателям, филы своим старинным начальникам, заботливость, с которой их кости сохранялись в качестве охранительных реликвий и переносились с собою во время странствований, – все это можно назвать почитанием предков, дошедшим до степени настоящего культа. Это одна из форм культа героев, одного из самых распространенных и самых важных культов в Греции. В культе героев есть также некоторые первобытные элементы, и прежде всего постольку, поскольку он, возникнув из почитания предков, может быть определен как развившийся культ мертвых. В этом смысле герой был дух, или душа, какого-нибудь заменательного человека. Согласно греческой психологии, жизнь души не прекращается со смертью тела; человек в существенных своих чертах остается в том же состоянии, в котором он находился в момент смерти; на этом основании и в могиле его еще нужно поить и кормить (посредством приношений); поэтому могила устраивается наподобие жилища и умершему даются необходимые для жизни орудия и оружие, иногда даже домашние животные и слуги. Однако эта первобытная вера в бессмертие была у греческих племен очень аристократична. Неизменное продолжение жизни души доставалось на долю только тому, кто мог быть назван человеком в полном смысле слова. Но таковыми были только избранные люди, в особенности храбрые и знаменитые. С этим различием можно познакомиться уже из надгробных памятников Микенского периода: в то время как обыкновенные смертные должны были довольствоваться могилами, рассчитанными только на кратковременное существование, куполообразные могилы князей и знатных лиц сохранились до нашего времени и свидетельствуют нам о той роскоши, с какою они были воздвигнуты.

Внутренность храма Зевса в Олимпии с изображением Зевса работы Фидия

Героям, которые на первобытной ступени развития почти отождествляются с предками, воздавался настоящий культ, и притом культ домашний и повседневный: "Чествование предков было тесно связано с центральным священным пунктом внутри дома, с домашним очагом. При семейном обеде присутствовали также духи предков. Второй дар принадлежит героям: героям же принадлежат падающие на землю крошки, точно так же, как, согласно немецкому представлению, они достаются душам бедных" (Узенер). Таким образом, герой жил и в доме: под порогом, в печи или где-нибудь в другом месте; но настоящим местом культа была могила, как мы это видели в Микенах, где у царских могил в акрополе стоял жертвенник.

Но героем бывает не только обоготворенный человек: знатное лицо, или храбрец, или, согласно позднейшему обычаю, всякий покойник; в героических преданиях и в культе героев продолжают свою жизнь образы древних богов и древние предания культа; таких героев, как Персей, Тесей, Одиссей, Эдип, нельзя рассматривать как умерших властителей, а следует понимать в смысле образов местных богов.

Слово "герой" у греков чрезвычайно многозначительно. Несомненно, в культе героев можно указать также и первобытные элементы разного рода, но не следует все-таки вместе с Роде выводить целиком культ героев из культа мертвых и относить его к первоначальной греческой религии. Денекен лучше принял в расчет многосторонность этих явлений и их позднейшие составные части.

Невозможно изложить настоящую историю отдельных греческих богов; но когда и в этих столь сложных мифологических образах мы ищем первобытного, то находим его не в первоначальном единстве идеи и значения, как думали раньше, но в разных отдельных элементах, которые были соединены позднее. Это соотношение в новейшее время особенно разъяснил Узенер. По его мнению, древнеевропейские религии ведут свое начало от почитания чисто случайных божеств, богов отдельного случая или момента, которые имели значение только для одного определенного процесса, или иногда для отдельного факта природы или человеческой жизни. Эта ступень развития поклонения богам сохранилась в римской религии с ее индигитаментальными божествами, несмотря на высокую культуру римлян. Неожиданным выводом более глубокого исследования явилось то, что и греки в древнейшие, доступные нашему взору времена стояли совершенно на той же индигитаментальной ступени развития. Следы этого мы находим повсюду. Бесчисленные отдельные боги существуют для процесса роста в природе и для успешного произрастания полевых хлебов: таковы упоминаемые Геродотом богини Дамия и Ауксезия, изображения которых жители Эпидавра сделали из античного масличного дерева согласно указанию дельфийского оракула, чтобы устранить неплодородие страны. Аналогию этой паре богинь представляли в Аттике Ауксо и Гегемона; Фалло или Фалию и Карпо чествовали афиняне в качестве богинь прозябающих и созревающих плодов. Пандроза, богиня весеннего дождя, и Герса, богиня росы, существовали позднее, вместе с Аглаей, или Аглаурой – богиней солнечного света, или ясного неба, храм которой находился в Афинах. Другие афинские культовые боги суть: Эрехтей (разбиватель глыб земли), древний бог плуга, и Триптолем, который был богом третьего, или троекратного распахивания; Кекронс, брат Эрехея, бог жатвы; алтарь Бутеса, пастуха коров, находился в Эрехтейоне; его мать Зеуксиппа была богиня, запрягающая лошадей; Опаон, который способствовал созреванию винограда, и Малеат, бог яблок, представляют хорошие примеры плодовых богов. Плодовитость людей имеет знаменитых божественных покровителей: Каллигенейя, даже сама Ифигения, а также и Эйлейфия суть покровительницы рождения; Куротрофа, имя которой перешло к Гее, Деметре, Артемиде, Афродите и другим богиням, есть первая воспитательница. Ее изображение с ребенком на руках, которое мы находим еще в катакомбах, представляет один из прообразов Мадонны.

Раньше Аполлона и Асклепия существовали врачующие боги: врач Ятрос, очиститель Пеан, Иазос и Иазон, фессалийский бог Хирон; припомним также афинскую богиню Гигиэйю, имя которой так прозрачно. Благоденствие города блюли божества с не менее ясными именами, как, например, Созиполис, Ортополис, Созон и пр.

Как самостоятельные, деятельные боги эти божества большей частью исчезли, но имена их сохранились, и некоторые из них звучат для нас как совершенно знакомые – или в виде особых названий, как Хариты и Горы, или в качестве эпитетов главных богов, или в качестве героев, или кентавров. И действительно, мы можем даже проследить процесс, посредством которого они достигли этого положения.

Подобно тому как в языке известные слова выделяются из пестрой массы отдельных конкретных наименований и делаются общими обозначениями цельных групп явлений, точно так же из разнообразных богов отдельного случая или момента выделялись известные божества и входили в общее употребление в племени, в государстве, в стране. Но это возрастание господствующих богов происходило лишь за счет других божеств, которые им предшествовали; более сильный поглотит слабейшего, и мы находим только следы существования последнего или в прозваниях, эпитетах и т.д., которые прилагались к победившему богу, или в местах культа, в которых совершалось чествование побежденного. Таким образом, главные боги греков в действительности представляют собой комплексы богов; эти комплексы или создались путем соединения богов под одним именем, или выросли, сгруппировались около значения этого имени. Какому обстоятельству мог быть обязан своим счастьем победивший бог, этого нельзя выразить одним словом. Предположение Узенера, что одерживал победу тот, имя которого, бывшее сначала собственным именем, сделалось непонятным, имеет за собой аналогию в истории религий, но и местные, иерархические или политические движения, естественно, также играли решающую роль в этом развитии. Одним примером из многих мог бы служить Зевс Ликейский: Ликос, древний бог света в Аттике, Беотии и Аркадии, покровитель судов, именем которого назывались также гимназии, в процессе исторического движения встречается с великим богом света и судией; он не мог существовать рядом с ним; он был поглощен Зевсом или на него стали смотреть как на Зевса; в результате – Зевс Ликейский; путем точно такой же встречи Ликоса с Аполлоном произошел Аполлон Ликейский.

Ява-скрипт отключен — поиск недоступен…

Религия Ирана или Зороастрова Религия Египта Краткая характеристика религиозных верований у народов передней Азии Религия Ассирии и Вавилонии Религия Финикии Религиозные верования народов Малой Азии Религия арабов Религия Греции Религия РимаВведение

Религиозные верования древности представляют собой в высшей степени замечательное явление во всемирной истории, полное глубокого психологического и вообще научного интереса. Вопрос о происхождении языческого политеизма с его мифологией составляет, бесспорно, одну из важнейших проблем не в богословии только, но и в философии и истории вообще. Сохранившиеся до нас литературные памятники этих верований древнего мира не напрасно служат ныне предметом усиленных, напряженных, научных изысканий, которые все более и более расширяются и осложняются вместе с успехами сравнительного языкознания и древней этнографии.Религии древности – это зерно всего мировоззрения древнего мира; здесь исход, основа и центр его умственного, нравственного и общественного развития. Без них мы никогда не поняли бы этого исчезнувшего теперь мира, который предшествовал нам в истории и, следовательно, историчеески с нами связан. Мифы и легенды, в которых заключены древние верования, образы, в которые древний человек облекал свои религиозные представления – все это продукт его духовно-нравственной жизни, вековая работа его мысли и чувства, часто полная одушевления, искренности, энергии, силы, таланта. Некоторые из этих памятников религиозных верований древности, сверх общечеловеческого, имеют для нас еще особенный пламенный интерес. Священные книги арийцев, этих старейших, по времени появления в истории, народов индо-германского племени, написанные на языке, который представляет собой древнейшую отрасль наших европейских языков, переносят нашу мысль в наше первоначальное отечество, теперь далекое от нас, туда – в глубину Азии, в страны около Гималайского хребта, и отчасти напоминают древнейшие первичные воззрения и верования, принадлежащие всему европейскому племени, следы которых, быть может, доныне еще не совершенно исчезли среди нас.

Правда, с нашей христианской точки зрения, все эти верования древности – ложь и заблуждение, все это – лишь смертные тени (), в которых блуждала человеческая мысль, человеческое чувство, напрасно ища исхода. Но этот мрак и эти тени своей противоположностью ярче, яснее отображают для нас свет истины, которая сменила их и которою обладаем мы. Пред нами здесь открывается ветхий человек в своем внутреннем нравственном быте, в своих сокровенных чувствах и душевных движениях; он является нам здесь с его задушевными мечтами, с его обольщениями, с его сердечной скорбью и душевным томлением, наконец – с его отчаянием. Этого мало. Среди самого мрака этих изжитых человечеством заблуждений, по временам, светили лучи того света истины, который никогда всецело не оставлял человека (); среди самых суеверий, мы находим здесь следы истины: в этих призрачных мечтаниях языческой древности, в этих чарах, созданных воображением древнего человека, в этих мифах и легендах древнего мира, в этих причудливых образах фантазии, по временам, высказывалось искание истины, тяготение невольное, полусознательное к тому, что открыто нам; в них мы находим гадание об истине, её предчувствие... Словом, в отживших верованиях язычества, мы находим историческое свидетельство об истине христианства. Вполне справедлива в этом отношении мысль известного лингвиста Макса Мюллера, высказанная им в заключение его публичной лекции об индийских Ведах, читанной в Лондоне в 1865 году: «изучение древних религий научает нас лучше ценить то, что дано нам нашей религией. Только тот, кто терпеливо и беспристрастно обсудил все другие исторически известные религии, может знать, что такое христианская истина, и с полным убеждением и уверенностью сказать вместе с апостолом Павлом: «Я не стыжусь благовествования Христова» (). Essays v. Max. Müller. Erst. В. Vorlesung über die Vedas.

Нескоро, однако же, это было осознано надлежащим образом, и не из богословия, которому, по-видимому, специально принадлежал вопрос о язычестве, вышли движения, направленные к изучению религий древнего мира. Богословие средневековое, схоластическое, всецело погруженное в диалектику и отвлеченности, вообще пренебрегало историческим элементом в своих исследованиях. Оно знало язычество больше под формой отвлеченного понятия о заблуждении которым решалось все. Для него язычество было «religio falsa», о которой, кроме этого и по этому самому, больше знать ничего не нужно и нестоит. Психологическая сторона вопроса, т. е. внутренние причины возникновения и происхождения языческой мифологии, также была совершенно опущена из внимания. Самый взгляд на отношение религий древнего мира к христианству не имел ни прочности, ни определенности. Впрочем, подробные исторические исследования о религиях древности до последних времен были и невозможны. Религиозные памятники древности, особенно востока, который с богословской точки зрения гораздо более важен, чем запад, т. е. мир греко-римский, долго оставались и неизвестными, и недоступными для изучения. Только с конца XVIII столетия и начала XIX, со времени поселения англичан в Индии и похода Наполеона I на Египет, Европа начинает знакомиться с литературными памятниками древних религиозных верований, о которых дотоле почти не знала. Только с этого времени открытие санскрита, составляющее эпоху в изучении религий востока, и работы над иероглифами Египта, дают сильный толчек и движение прежде несложной науке о верованиях древнего мира. С этого времени труды в изучении религиозных памятников древности начинают обогащать новыми результатами историю и филологию, и в свою очередь обогащаются новыми данными вследствие развившихся, при их же посредстве, филологических изысканий. Делаются новые заключения о племенном сродстве народов и об их взаимных исторических отношениях.

Но вместе с тем, как религиозные книги древности сделались предметом научных изысканий в области филологии и истории, прежний взгляд на язычество начинает изменяться. Наука открывает в нем то, чего, по-видимому, не ожидала и что дотоле не пред полагалось. Она находит в нем не только роскошные образы поэзии, но и мнимую возвышенность воззрений, вызывающую на сопоставление древних религиозных верований с христианскими взглядами. Высказываются предположения о сродстве библейского учения с древними философскими и религиозными воззрениями. С другой стороны, в этом изучении древних верований и их взаимном сопоставлении наука видит средство к определению самых законов развития религиозного сознания. Делаются попытки, при помощи сравнительной мифологии,на заключение о первоначальном типе верований, общих всему человечеству,о генетическом развитии сложных религиозных понятий из простейших первичных представлений. К этому присоединяются взгляды возникших вслед за тем философских теорий о религии и о законах развития религиозного сознания. Новейшие философские взгляды на религию исходят из априорных начал, но спешат для своего фактического оправдания воспользоваться новыми данными, добытыми при посредстве исторического изучения религии. Те и другие далеко расходятся с библейским воззрением на первоначальную эпоху в истории человечества и на первобытные времена в истории религии.

Таким образом, в виду этих новых теорий и воззрений, богословская наука последнего времени не могла со своей стороны не обратить внимания на изучение древних литературных памятников религии и не подвергнуть их исследованию со своей точки зрения. К положительным богословским интересам в изучении религий древнего мира присоединился еще отрицательный, полемический. В виду новых взглядов и теорий относительно язычества, на основании тех же исторических данных, ей нужно было оправдать свои собственные взгляды и воззрения. Вследствие этого, с начала нынешнего столетия, вопрос о древних религиях стал предметом тщательного и подробного изучения в самой богословской науке запада и вошел, как необходимый элемент, в богословскую апологетику. Из множества сочинений этого рода в богословской литературе запада, особенно Германии, можно указать по преимуществу на весьма солидное но, к сожалению, неоконченное сочинение Вуттке «Geschichte des Heidenthum’s».

Исследования чисто научные относительно мифологии и древних религий, вообще представляющие собой громадную литературу самых разнообразных воззрений, – литературу, постоянно возрастающую, не только не закончены, но и не привели еиде к выводам более или менее прочным и твердым. Тем не менее, что замечательно, выводы ученых исследователей Англии, Германии, Франции относительно истории религий постепенно сближаются с богословскими воззрениями и библейскими преданиями. Увлечение мнимой возвышенностью древних религий востока, естественное, впрочем, при неожиданной находке и разгадке литературных памятников древних верований и при первоначальном поверхностном знакомстве с их содержанием, – прошло. В этом отношении можно указать на труды нескольких лингвистов и по преимуществу на известного санскритиста Макса Мюллера (Essays, v. М. Müller). Таково же, по крайней мере, по своей общей мысли, и недавно явившееся сочинение Бунзена: «Единство религий» (Die Einheit der Religionen v. Ernst Bunsen. 1870).

Наша русская богословская и философская литература до самого последнего времени ничего почти не имела по вопросу о древних религиях. Перечень сочинений, имеющих более или менее прямое отношение к нашему вопросу, очень краток. В него входят: сочинение Новицкого «о развитии древних философских учений в связи с развитием языческих верований», книга нашего лингвиста проф. Васильева о буддизме, имеющая общепризнанное научное достоинство, особенно в отношении к вопросу об истории буддизма, и сочинение о том же преосвящ. Нила, а также труды членов нашей Пекинской духовной миссии, которые представляют собой материалы для изучения религий востока на столько впрочем ценные, что ими пользуются для своих исследований ученые Германии и Англии. Первый опыт чисто научных исследований о верованиях и воззрениях древности в нашей богословской и философской литературе представляет собой недавнее сочинение профессора Чистовича по специальному, но в высшей степени интересному и сложному, вопросу об учении касательно бессмертия и будущей жизни в древнегреческом мире. Интерес и значение этого сочинения – по преимуществу в решении трудного и спорного вопроса о мистериях в древнем мире .

Предположив представить очерк древних религий, более известных исторически, мы слишком далеки от целей специального исследования о них. Это был бы труд громаднейший и сложнейший, соединенный со множеством столько же сложных и спорных вопросов из сравнительной филологии и истории. Такого труда, сколько знаем, до ныне не представляет и богословская литература запада. Мы не берем на себя и разбора первоисточников древних религий, работа над которыми принадлежит филологии и истории. Наш труд чисто богословского характера и основан на тех данных, какие до последнего времени представляют труды ученых из другой области. А наша цель ограничивается желанием восполнить по возможности пробел в нашей богословской литературе по вопросу о религиях древнего мира. Отсутствие такого рода богословских исследований особенно ощутительно ныне, в интересах вновь возникающей у нас богословской науки – апологетики».

Мы не упоминаем о недавно вышедшем сочинении неизвестного автора, под заглавием: «История религий и тайных религиозных обществ древнего и нового мира», в котором до настоящего времени изложена история религий Индии и Китая, – как потому, что эта история религий не имеет научного, особенно богословского характера, так и потому, что она излагает больше бытовую и внешнюю сторону религиозных верований, мало касаясь догматической и философской стороны вопроса, и не представляет собою цельного, осмысленного взгляда на древние религии.