Древнеегипетская богиня любви. Египетская мифология

Любая религия или просто верование появляется тогда, когда человек не может объяснить многие непонятные ему события из жизни или природные явления. Сегодня наука может трактовать если не все, то многое. В Древнем Египте за разъяснениями люди обращались к богам посредством их служителей на земле – жрецов. Последние же стояли на страже власти царей. Но осуждать за это древних египтян не стоит, – их вера подчинялась реалиям жизни.

Из чего «вырастали» боги Древнего Египта?

Религия присуща социальной жизни общества со времен первобытности. Доисторические люди только-только начинали жить общинами, но уже тогда возникли первые верования, называемые некоторыми учеными проторелигией. Она существовала в виде анимизма (душа – безличное начало), тотемизма (мистическая связь человека с животными), фетишизма (некий предмет станет мистической силой) или магии (все три вышеназванные).

В разное время эти верования были присущи и народам Древнего Египта. Из тотемизма позже вышли так называемые местные божества. Они просуществовали тысячелетия и исчезли с развитием египетской религии – системы верований и ритуалов.

Самые первые божества на этих египетских землях северо-востока Африки в представлении египтян выглядели в виде птиц и зверей. В них верили, потому что тогда основным занятием была охота. Когда значение охоты уменьшилось и стали интенсивно заниматься земледелием и ловлей рыбы в Ниле, к человеческому туловищу богов все равно «приделывали» головы некоторых представителей фауны, которые там водились.

«Quid prodest» – кому это выгодно?

Божества плодились не просто так. Кому нужны были древнеегипетские пирамиды, на строительство которых многие годы отрывались от дел и семей ремесленники и земледельцы, а также рабы? Фараонам! Как свидетельство могущества царской власти, то есть господствующей в классовом обществе структуре. Народ же влачил жалкое существование и поклонялся неизвестным идолам.

И эту власть требовалось постоянно поддерживать не только грубой силой, но и «духовно». Народ постоянно убеждали в том, что власть создана богами навечно. А им необходимо подчиняться и фараонам, и простому люду. Этим занимались жрецы-бездельники. Поэтому египтяне молчаливо ждали улучшений от богов – от фараона до фараона. От царства до царства.

Древний пантеон северо-востока Африки

Рассмотрим, какие же были боги Древнего Египта, их картинки и имена, кто из них главные, а кто попроще. Их пантеон весьма обширный. Насчитывалось около ста двадцати божеств. Из них местных (отдельные города, относительно небольшие территории), по разным подсчетам, — двадцать пять. Некоторые из местных богов в разные эпохи развития древнеегипетского царства переходили в ранг общегосударственных, например, богини Амаунет, Аментет, Маат, бог Бех (Бухис) . Числились и вообще так называемые второстепенные боги. Например, Дуамутеф – астральное божество.

В названном списке есть и такой разряд богов и богинь, когда нет их изображения или хотя бы краткого описания. Например, бог или богиня Анедждти, Бата, Бенну, Мафдет, Небедж и другие. Они ждут своих исследователей.

Бывали и иные переходы богов из разряда в разряд. Верование в знаменитого бога Амона зародилось еще в Старом царстве, когда происходила централизация древнеегипетского государства. В Среднем царстве он превращается в местное божество, в Новом становится общегосударственным богом (18-й век до нашей эры). В начале нашей эры его понизили в «должности» боги, ставшие к тому времени общеегипетскими: «муж» и «жена» Осирис и Исида .

На примере бога Амона покажем, как изменялись не только предпочтения к божествам, но и их вид изображения на камне и в папирусах. Они встречаются в наибольших количествах на наскальных рисунках, на саркофагах усыпальниц многих фараонов и жрецов. Вначале Амон на них изображался мужчиной с головой лягушки, в двух других царствах на его голове уже красовался диск Солнца.

Как боги «соперничали»

Одни и те же природные явления олицетворяли разные боги Древнего Египта, отличались их картинки и имена, и что они означают. Рассмотрим на примере богов Солнца.

Главными в ипостаси солнечных богов (мифологизация светила) в Древнем Египте были названный Амон, Ра и Атон . Между ними, или другими божествами, существовала, как сейчас говорят, жесткая конкуренция за умы египтян. Развивали ее, конечно же, люди, а не мифологические существа.

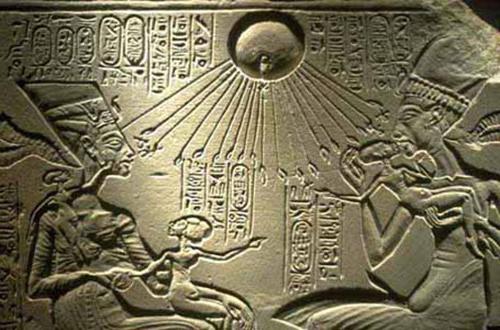

Атон изображался нетрадиционным тогда религиозным способом – не в виде человека с чьей-то головой или животным с головой человека. Это было единственное древнее художественное исключение в изображениях божественного пантеона. Атон – это рисунок солнечного диска с лучами, как его любят изображать современные детишки. Его расцвет пришелся на время правления фараона Эхнатона . Фараон в Древнем Египте считался проводником идеи бога на земле. Поэтому к именам таких царей добавлялось имя бога.

Эхнатон признавал роль только одного бога Атона, при нем прекратили культ десятков знаменитых богов. Когда Эхнатона сменил на его посту мальчик-фараон Тутанх, он сразу же вернул многобожие. В знак протеста Эхнатону добавил к своему имени – Амон. Теперь весь современный мир знает этого фараона по имени Тутанхамон.

Поплатился за то, что на соколиной голове этого божества был изображен и солнечный диск. Бог сопутствовал любой правящей династии царей-фараонов в Фивах.

Вытеснен из пантеона богом Атоном.

Солярным божеством был и Атум . У него тоже возникли сложные «взаимоотношения» с богом Ра из солнечного пантеона. Атум перешел из местных богов в общеегипетские. Но вскоре (по тем временам) Ра вытеснил его. Все солнечные боги Древнего Египта прошли такой же путь. Но не боги соперничали друг с другом, а люди при власти, как сказано об Эхнатоне, и религиозные деятели (жрецы) помогали восхождению богов и их падению.

В это время главным стал бог солнца Ра, которого древние египтяне наделили способностями сотворения земли, людей, животных и птиц, растений. Ра закрывает глаза? Значит, наступает темнота и ночь.

Особые боги

Назовем богов, которые можно перевести в отдельные группки пантеона. Например, река Нил, которой впору и самой называться богом плодородия и сытой жизни египтян. Солнце ведь стало божеством! Нил же — кормилица и поилица египтян. Если бы сегодня встал вопрос о признании Нила богом, то к нему прибавили бы приставку – «почетный» и превозносили бы как бога.

Наверное, это мнение поддержали бы верующие еще десяти стран африканского континента, через которые с юга на север протекает неуправляемая река.

В Древнем Египте Нил разливами удобрял землю плодородным илом. Это превращало пески в ближайших к реке долинах в плодородные поля. Но часто в июле Нил разливался и затапливал урожай, обрекая народ на голод. Поэтому и для реки древние египтяне придумали бога – Хапи , чтобы тот помогал им. Хапи изображен мужчиной с женским бюстом, который символизировал плодородие.

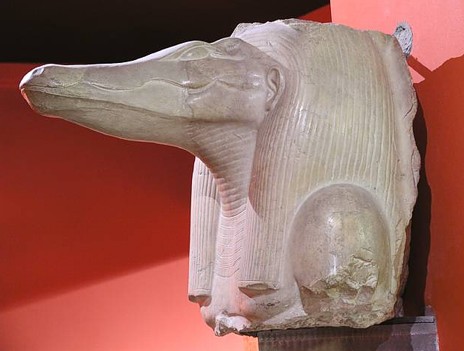

Усиливают его и другие боги: Себек – бог рек и озер, а также бог растительности Осирис. Первого изображали в облике крокодила или человека с головой этого водного животного.

Но жестокий бог требовал обильные и регулярные жертвоприношения. Укротить Нил богу Хапи не удалось до его исчезновения с небосвода при введении христианства.

Себек — Бог рек и озер.

Осирис также возглавляет группу из двенадцати богов так называемого погребального культа древних египтян. Пять из них являются его соратниками в загробном мире. Что же это за бог? В мифологии его убивает завистливый родственник. Богиня Исида, почти как опытный хирург, собирает Осириса по частям, разбросанным по Египту, и хоронит. В загробном мире он воскрес и стал там судьей. Среди других богов культа – Акер, Аментет, Геб и другие.

Фараон плюс бог

Со временем жрецы сформировали и распространили в обществе постулат о том, что фараоны происходят от богов. Ведь были же у мифических божеств такие же выдуманные семьи, родственники. И не зря это сделали заблаговременно. Уже в Раннем царстве фараон воспринимался как воплощение бога Гора, а на божества переносился человеческий образ и его свойства. Вспомните русскую народную сказку про Бабу Ягу. Она такой же антропоморф, как и древнеегипетские боги. Фараоны якобы получали магические способности, и простолюдину нельзя было к нему приближаться.

Tags: ,Древний Египет, несмотря ни на что, остаётся одной из самых загадочных цивилизаций. Его до сих пор называют «даром Нила» и считают родиной пирамид и Сфинкса, устремившего свой взгляд в безбрежные пески. Прошлое и настоящее этого государства переплетены воедино нитями исторических событий и удивительных историй. Древнеегипетские мифы - это по-настоящему ценный дар, который помогает современным историкам разгадать многие тайны прошлого этой страны. Именно в них заложен смысл существования и взаимодействие их с окружающим миром.

Особенности египетской мифологии

Даже не будучи историком, любой человек осознаёт, что мифология любой основана на мировосприятии конкретного народа. Древняя мифология Египта обладает удивительными особенностями, которые заключены в многочисленных символах, скрывающихся за обыденными событиями. Понять их посредством холодного разума практически невозможно. Для этого необходимо философски взглянуть на то, что скрывается за вереницей слов. В чём же состоит главная особенность этих древних сказаний и легенд? Древнеегипетская мифология, прежде всего, призывала человека не противиться происходящим событиям, не идти наперекор тому, что сейчас принято называть судьбой, ибо всё, сделанное вопреки «мудрому порядку», обернётся против человечества.

Герои мифов Древнего Египта

Первые мифы в Египте были написаны, точнее сказать, рассказаны, ещё до возведения знаменитых пирамид. В них содержались сказания о сотворении всего живого на земле. Кроме того, древняя мифология Египта содержала истории о борьбе богов за власть. В отличие от многих восточных народов, египтяне не любили включать в мифы обычных людей, поэтому главными их героями всегда были многочисленные боги. Одних египтяне почитали и любили, а других страшились или откровенно боялись. В то же время население Древнего Египта считалось приближённым к божественному началу, ведь, согласно всё тем же мифам, боги в давние времена проживали среди людей, а их прямые потомки становились царями и заботились о своём народе.

Боги-злодеи и боги-помощники

О чем же и о ком повествовала мифология древнего Египта? Боги - вот главные герои подобных произведений во многих других цивилизациях. И древнеегипетская не является исключением. Как говорилось выше, всех богов египтяне делили на добрых и злых. Если с первыми можно было «договориться» с помощью подношений, то вторые не знали пощады и могли умерить свой гнев только после того, как им принесут огромные жертвы в виде человеческих жизней. Самое время вспомнить всех высших существ, которых когда-либо упоминала древнеегипетская мифология.

Верховных богов в Египте было несколько, зависело это в первую очередь от районов данного государства. Повсеместно египтяне почитали и уважали бога солнца Ра, а фараоны считались его детьми. В Фивах (Верхний Египет) им считался Амон-Ра - бог ветра и солнца, в то время как в Нижнем Египте верховенствовал Атум - бог заходящего солнца. В Гелиополе, находящемся в Нижнем Египте, главным божеством был признан Геб, бог земли, а в Мемфисе - Птах. Вот такое вот разнообразие. Стоит заметить, что в древнеегипетской мифологии бог солнца был не один. В те времена египтяне превозносили не только само светило, но и стадии его существования на земле: утреннее и вечернее солнце. Кроме того, как отдельное божественное начало воспринимался бог солнечного диска Атон.

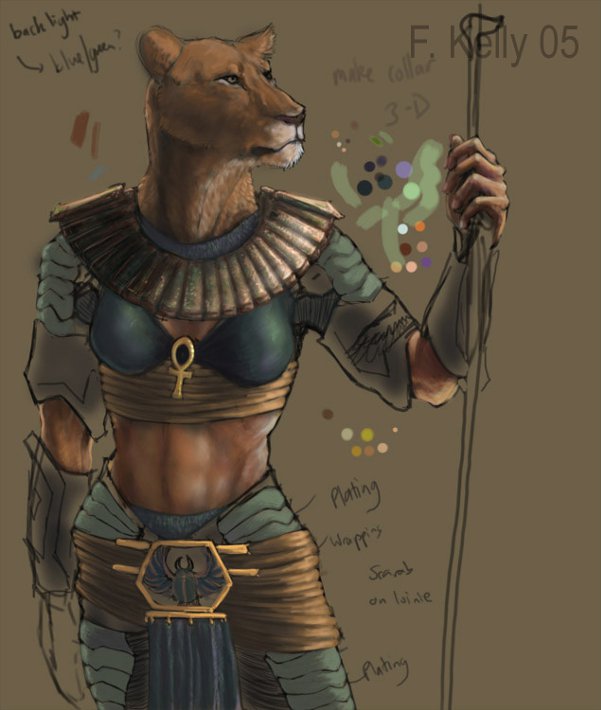

Кроме выше описанных созданий, мифы о древних богах Египта упоминали и других, не менее важных и влиятельных сущностей. Положительные роли при этом принадлежали Амат (богине возмездия за прегрешения), Апису (покровителю плодородия и силы), а также рассвета или восходящего солнца). Кроме того, нередко с положительной стороны в мифах упоминались Анубис, Исида, Осирис и Птах. Жестокими, и, следовательно, нелюбимыми высшими сущностями в Египте считались следующие: Себек - бог озёр и рек, умилостивить которого можно было только принесением ему больших жертв, Сет - владыка ветров и пустыни, Сехмет - богиня войны, жестокая и беспощадная ко всем людям.

Особенно интересны древнеегипетские мифы о сотворении людей, неба и земли, то есть мира. В разных центрах Египта главная роль отводилась какому-то одному божеству, а другие были ему либо помощниками, либо сопротивлялись и строили козни. Существовала только одна точка соприкосновения этих космогонистических направлений - божество Нун, символизирующее Изначальный Хаос.

Мифы о сотворении мира по версии Гелиополя

Население египетского города Гелиополь и его окрестностей верило в то, что сотворение мира, а точнее сказать, всего сущего на земле, состоялось благодаря Атуму. По их мнению, именно этот бог был самым первым существом, возникшим в глубинах Нун - безбрежной, холодной и тёмной субстанции. Не найдя твёрдого места, с которого он мог бы попытаться сотворить свет и тепло, Атум создал Бен-Бен - холм, возвышающийся посреди холодного безжизненного океана.

После недолгих раздумий о том, что же сотворить ещё, бог принял решение о создании Шу (бога ветра), который мог бы привести в движение поверхность океана, и Тефнут (богиню мирового порядка), которая была призвана следить за тем, чтобы Шу не разрушил то, что будет сотворено далее. Нун, увидев такое чудо, наделил Шу и Тефнут одной душой на двоих. Так как в этом новом мире не было света, первые боги внезапно потерялись. Атум послал на их поиски своё Око, которое в скором времени привело его детей к прародителю. От радости Атум пролил слёзы, они капали на земную твердь и превращались в людей.

Шу и Тефнут тем временем родили Геба и Нут, которые в скором времени стали жить как муж и жена. В скором времени богиня небосвода Нут родила Осириса, Сета и Хора, Исиду и Нефтиду. Всё божественное семейство, согласно этому мифу, составляет Великую Девятку богов Египта. Но это далеко не единственная версия порядка появления высших существ, а значит, и их главенства. Древняя мифология Египта содержит ещё несколько историй на эту тему.

Сотворение мира: Мемфисская космогония

Согласно версии сотворения мира, изложенной в свитках, которые были найдены в Мемфисе, первым богом, возникшим в глубинах Нуна, был Птах, представляющий собой земную твердь. Усилием воли он исторг из земли сам себя и обрёл тело. Птах решил создать себе верных помощников из того же материала, из которого возник сам, то есть из земли. Первым на свет появился Атум, который по воле отца воссоздал из тьмы Нуна Великую Девятку богов Египта. Птаху оставалось только наделить их мудростью и могуществом.

Фиванская версия происхождения мира

В Фивах история происхождения мира несколько отличается от тех, которым следовали в других областях Древнего Египта. Первое и самое существенное отличие - это количество богов: если в других версиях это была Великая Девятка, то Фиванская предполагает наличие трёх верховных существ: Мина - Амона - бога солнца, и бога войны Монту. Творцом всего мира считался Мин. Несколько позже Мин и Амон уже представлялись как единое божество, символизирующее солнце, которое дарит свет, тепло и богатые урожаи.

Гермопольская космогония о происхождении мира

Самый многочисленный пантеон древнеегипетских «первоначальных» богов существовал в мифологической версии сотворения мира, найденной в Гермополе. В пучине Великого Хаоса (Нуна) царили силы, направленные на разрушение, состоящие из трёх пар божеств: Низа и Ниаут, символизирующих пустоту, Тенема и Тенёмуит, обозначающих исчезновение во мраке, а также Герех и Герехт - богов ночи и тьмы. Им противостояли четыре пары божеств, наделённых положительными силами: Хух и Хаухет (боги бесконечности), Нун и Наунет Кук и Каукет (боги темноты), Амон и Амаунет (невидимые боги). Это так называемая Великая Восьмёрка. Плавая долгое время в водах океана, они создали яйцо и поместили его на единственное место над водой - Огненный холм. Спустя какое-то время из него вылупился молодой Ра, которому дали имя Хепри. Так богов стало девять, и они смогли заняться сотворением людей.

Жизнь после смерти в мифах египтян

Не только сотворению мира были посвящены мифы и легенды Древнего Египта. Вера, царившая в этой стране, предполагала наличие жизни после смерти. В египетской мифологии загробный мир представлял собой большую полноводную реку, между берегами которой сновали лодки. Души умерших людей, согласно мифам, после угасания тела оказывались в такой лодке и совершали длительное путешествие между миром живых и мёртвых. Лишь достигнув противоположного берега, душа покойного могла успокоиться. Успешность этого путешествия обеспечивали боги: Анубис отвечал за сохранность тела до погребения и после него, Селкет оберегала души мёртвых, Сокар охранял врата загробного мира, Упуат сопровождал души во время путешествия по Реке Мёртвых.

Огромное значение также играло сохранение тела покойного, для чего его мумифицировали, сохраняя внутренние органы в отдельных сосудах. Согласно преданиям, человек мог возродиться в том случае, если все ритуалы будут проведены в точности, как предписывает великий мудрый закон.

Борьба добра со злом в египетских мифах

Не обошла древняя мифология Египта и такую тему, как борьба добра со злом. На сегодняшний день переведено множество историй о том, как боги Египта сражались со злыми божественными существами, которые чаще всего представлялись в виде крокодилов и гиппопотамов. Главным борцом с ними являлся, конечно же, бог Солнца, а главными помощниками в восстановлении порядка были изначальные боги - Шу, Монту, Нут и другие. Согласно мифологии, битвы Ра со злом происходят каждый день, и не только в мире живых, но и в царстве мёртвых.

Особенности:

обожествление животных, развитый погребальный культ

Цикл мифов:

сотворение мира, наказание людей за грехи, борьба бога солнца Ра с Апопом, смерть и воскрешение Осириса

Древнеегипетская религия — религиозные верования и ритуалы, практиковавшиеся в Древнем Египте, начиная с додинастического периода и до принятия христианства. За свою многотысячелетнюю историю древнеегипетская религия прошла через различные этапы развития: от Древнего, Среднего и Нового царств до позднего и греко-римского периода.

Ранние верования

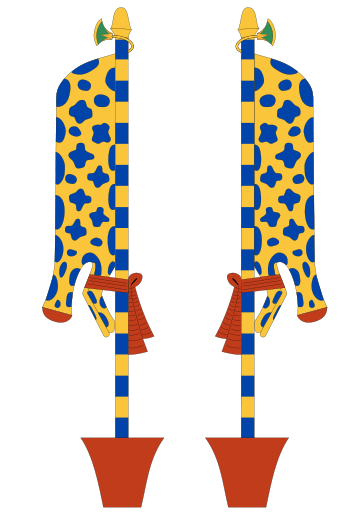

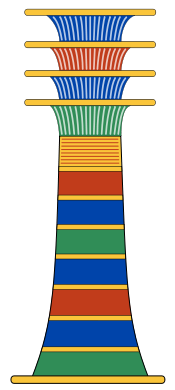

Доисторические племена долины Нила, как и представители других первобытных культур, во всех многообразных предметах и явлениях природы, недоступных их пониманию, видели проявления могущественных таинственных сил. Типичной формой ранней религии для них являлись фетишизм и тотемизм, испытывавшие различные изменения, под влиянием перехода населения от кочевничества к осёдлому образу жизни. Наиболее известные древнеегипетские фетиши: Имиут, камень Бен-Бен, столб Иуну, столб Джед; также от древних фетишей ведут происхождение общеегипетские религиозные символы: Анх, Уаджет, Уас.

Древнейшие фетиши:

Имиут

Столб Джед

В значительной степени на верования первобытных египтян, как и на всю их жизнь, воздействовал Нил, ежегодный разлив которого наносил на берега плодородную почву, что позволяло собирать хорошие урожаи (олицетворение благодетельных сил), но иногда он вызывал значительные бедствия — наводнения (олицетворение сил губительных для человека). Периодичность разлива реки и наблюдение за звёздным небом, позволило с достаточной точностью создать древнеегипетский календарь, благодаря этому египтяне рано овладели основами астрономии, что также отразилось на их верованиях. В возникающих первых поселениях-городах египтян имелись различные божества, свои для каждой отдельной местности, обычно в форме материального фетиша, но значительно чаще в виде животного — тотема.

Культ животных

Древнейшей формой религии Египта, насколько ее можно проследить по историческим памятникам, было почитание местных номовых божеств-покровителей. Номы были, несомненно, остатками древних племен, объединенных в конце четвертого тысячелетия до н. э. под общей властью фараона. Номы и города часто сопоставлялись и были связаны со своими богами-животными, что отражалось в их названиях, также многие иероглифы египетского письма представляли собой символы зверей, птиц, пресмыкающихся, рыб и насекомых, являвшихся идеограммами обозначавшими каких-либо божеств. Культ номовых богов оказался чрезвычайно устойчивым: он держался до самого конца истории Древнего Египта, уже сочетаясь с поклонением общеегипетским божествам.

В этих местных номовых культах сохранялись глубоко архаические черты, каждый ном чтил свое священное животное, связывавшееся так или иначе с местным богом. Последний изображался нередко или в виде этого животного, или в смешанном, зооантропоморфном образе. Примеры можно приводить без конца. Почти любой представитель египетской фауны почитался в той или иной области (а некоторые и по всей стране). Так, в самом южном номе — Элефантине почитали барана, в Дендере — корову, в Сиуте — шакала, в Гермополе — ибиса и павиана, в Бубастисе - кошку. Покровительницей Нехена, откуда исходило древнейшее объединение Южного Египта, считалась богиня-коршун, а рядом в Нехебе чтили водяную лилию. Древнейший центр объединений Северного Египта — Буго почитал священную змею, а соседняя община Пе — пчелу. Иероглифы, изображающие четыре последних существа, впоследствии стали символизировать объединенный Египет.

Себек

Во многих местностях (особенно в Фаюмском оазисе) крокодил считался священным и неприкосновенным властителем речных вод, и охота на него строго воспрещалась. Маленьких крокодильчиков помещали в храмовых прудах, откармливали медовыми пирогами и в случае преждевременной смерти мумифицировали, окутывали погребальными пеленами и с почетом погребали.

Огромным почитанием пользовались такие птицы, как ибис, кобчик, коршун, а из насекомых особенно навозный жук (т. н. скарабей).

Иногда из бесчисленных представителей какого-либо вида животных отбирался один представитель и объявлялся богом. Священного быка Аписа выбирали соответственно особым приметам (он должен был быть черным, но с белым круглым пятном на лбу, с особыми волосками на хвосте и т. д.). Когда такого исключительного быка после долгого отбора находили, то его приводили в Мемфис, в специальный храм и объявляли священным и неприкосновенным. Когда кончалась его счастливая жизнь, его погребали в специальном склепе (обнаруженном при археологических раскопках) и город погружался в траур. Затем начинались поиски нового Аписа, и, когда его находили, траур сменяли ликованием.

По-видимому, здесь перед нами остатки древнего тотемизма. Многие исследователи, правда, скептически относятся к такому предположению, так как культ животных в Египте был локальным, а не родовым. Между тем этнография Африки дает нам убедительные примеры перерастания классического родового тотемизма в территориальное почитание животных: так было, например, у племен Южной Нигерии.

Ливьца Сехмет. Работа современного автора

Почти все исследователи зато признают, что в почитании местных богов-покровителей происходил процесс антропоморфизации священных животных. По крайней мере, в отношении очень многих богов это не подлежит сомнению: так, кошка превратилась в богиню Бастет, изображавшуюся с кошачьей головой; сокол—в бога Гора. Изображения Тота с головой ибиса, Анубиса с головой собаки, Собека с головой крокодила, богини Сохмет с головой львицы, Хатор с головой коровы и пр. служат очевидным указанием на происхождение этих зооантропоморфных образов от священных животных.

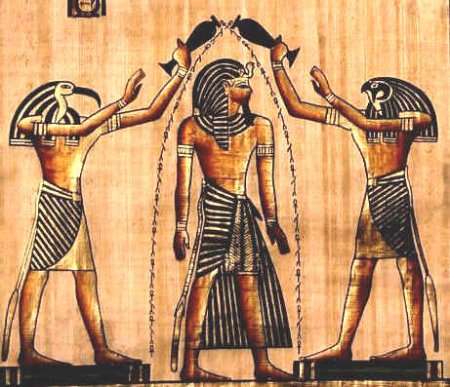

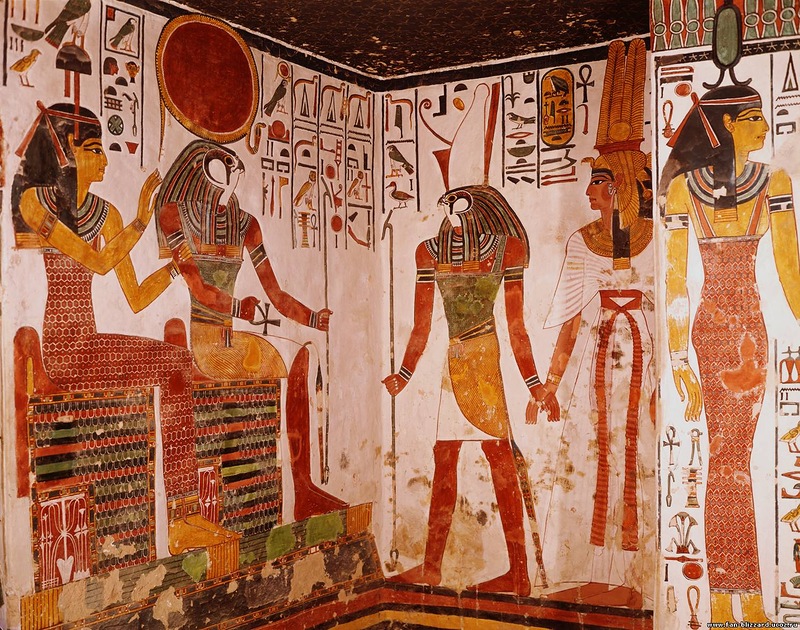

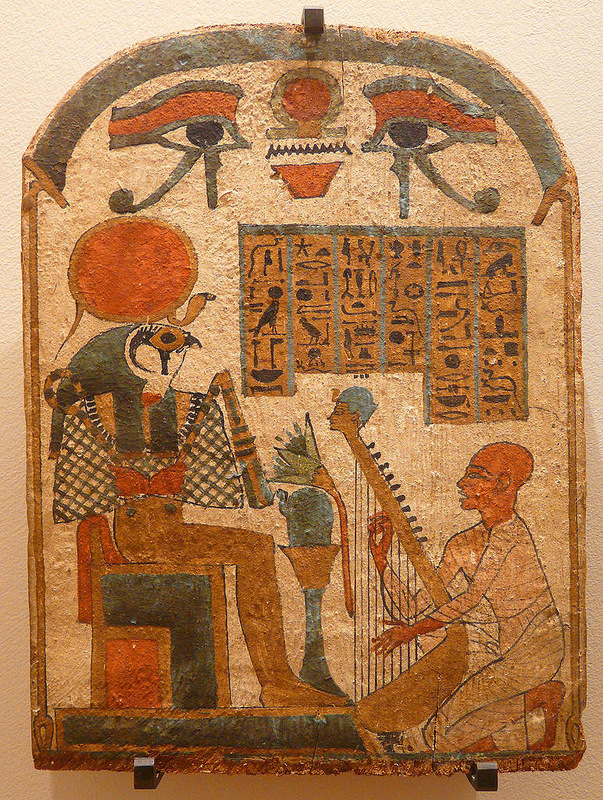

Боги Осирис, Гор и Исида. IX век до нашей эры

Пантеон богов Египта

Божества Древнего Египта

Внешний вид

Египетские боги отличаются необычным, порой весьма причудливым видом. Это связано с тем, что религия Египта складывалась из множества локальных верований. Со временем некоторые боги приобрели аспекты, а некоторые сливались друг с другом, например, Амон и Ра образовали единого бога Амона-Ра. Всего египетская мифология насчитывает около 700 богов, хотя большинство из них почитались лишь в определенных местностях.

Яркий след в египетской мифологии оставил культ животных, широко распространенных во все периоды египетской истории. Боги в виде животных, с головами птиц и зверей, боги-скорпионы, змеебоги действуют в египетских мифах наряду с божествами в человеческом облике. Чем могущественнее считался бог, тем больше приписывалось ему культовых животных, в облике которых он мог представать перед людьми.

Несколько богов представлены абстракциями: Амон, Атон, Нун, Бехдети, Кук, Ниау, Хех, Герех, Тенему.

Некоторые основные божества Древнего Египта:

Амон - бог солнца

Амон (Амен, Амун, Имен, "сокрытый", "потаенный") — древнеегипетский бог Солнца, царь богов (nsw nTrw) и покровитель власти фараонов. Священное животное Амона — баран и гусь (оба - символы мудрости). Бога изображали в виде человека (иногда с головой барана), со скипетром и в короне, с двумя высокими перьями и солнечным диском. Культ Амона зародился в Фивах, а затем распространился по всему Египту. Жена Амона, богиня неба Мут, и сын, бог луны Хонсу, составляли вместе с ним фиванскую триаду. Уже в Первый переходный период появляются первые упоминания об Амоне не просто как о самостоятельном божестве, а как о демиурге и верховном боге. Появляется титул «Супруга бога Амона», которым обладали поначалу верховные жрицы, а позже исключительно женщины царской крови.

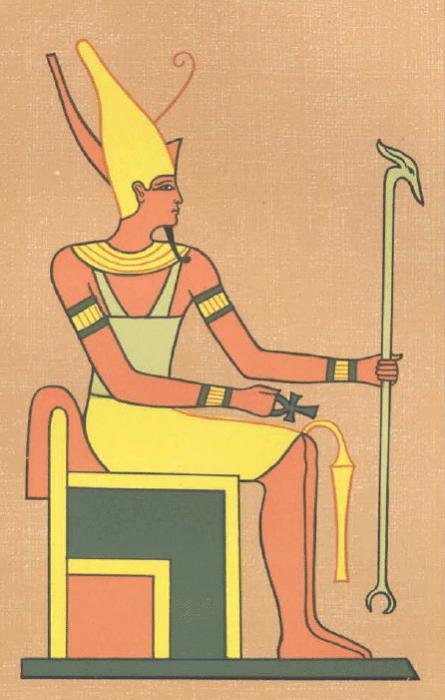

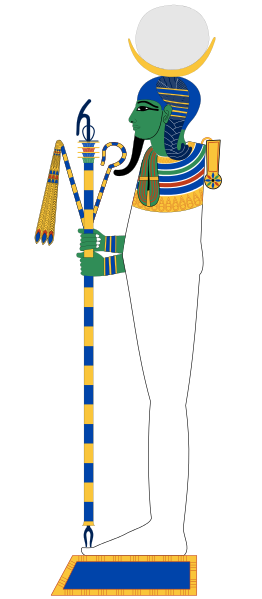

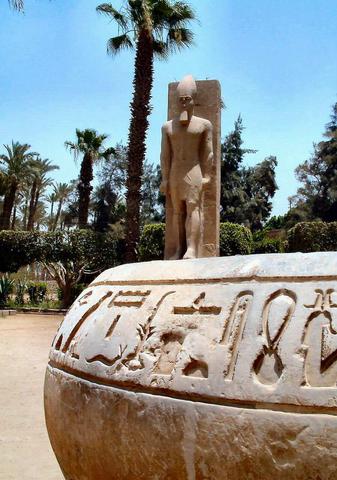

Бог-творец Амон. Храм Амона-Ра в Карнаке

Богиня Мут. Древняя скульптура

Мут , египетская богиня (собственно «мать») — древнеегипетская богиня, царица неба, второй член фиванской триады (Амон-Мут-Хонсу), богиня-мать и покровительница материнства. Первоначально Мут считалась эпитетом вод Наунет, женской пары первоначального океана Нун, в системе мифологических воззрений, связанных с гермапольской Огдоадой. Со временем Мут сама стала выступать в образе богини-творца. В период возвышения Фив, ставших столицей Египта Среднего царства, соответственно возросло и значение местного бога Амона, провозглашённого царём богов, поэтому место его жены Амаунет (Амонет), бывшей всего лишь женским эквивалентом Амона, заняла более колоритная богиня Мут. Мут считалась матерью, супругой и дочерью Амона, «матерью своего создателя и дочерью своего сына» — выражение божественной предвечности. Среди её имен также «богиня-мать», «царица богинь», «владычица (царица) неба», «матерь богов». Постоянный эпитет Мут — «владычица озера Ишру», по имени священного озера при ее храме, выстроенном Аменхотепом III к северо-востоку от главного Карнакского храма Амона-Ра и соединенном с ним аллеей сфинксов. Мут изображалась в виде женщины, с коронами и грифом — ее иероглифом — на голове. Имея собственного сына Хонсу, Мут усыновила также Монту, включив его в состав фиванского пантеона, что подтверждало её статус как богини материнства.

Хонсу - бог луны

Хонсу - ("проходящий"), в египетской мифологии бог луны, бог времени и его измерения, сын Амона и богини неба Мут. Хонсу также почитался как бог путешествий. Как покровитель медицины, Хонсу сближался с богом мудрости Тотом, входил в фиванскую триаду божеств. Во время Среднего царства, когда он иногда именовался писцом правды (впоследствии часто встречается сложное божество Хонсу-Тот). Хонсу также считался богом-целителем; до нас дошла сказка о чуде его статуи, якобы совершенном в Месопотамии над бесноватой дочерью царя (так называемая надпись о Бентрешт). В Фивах находился большой храм Хонсу между храмом Амона и Мут; его весьма чтили и украшали Рамессиды, а также цари XXI и XXVI династии; от этого времени на стенах сохранились гимны в честь Хонсу. Он изображался в виде человека с лунным серпом и диском на голове, а также с головой кобчика и с теми же лунными атрибутами. На дошедших до нас изображениях Хонсу чаще всего мы видим юношу с серпом и диском луны на голове, иногда он предстает в облике бога-ребенка с пальцем у рта и "локоном молодости", который мальчики носили сбоку головы вплоть до совершеннолетия. Центр культа Хонсу - Фивы, в Карнаке находился его главный храм.

Хонсу. Период Нового царства

Ра - Солнце

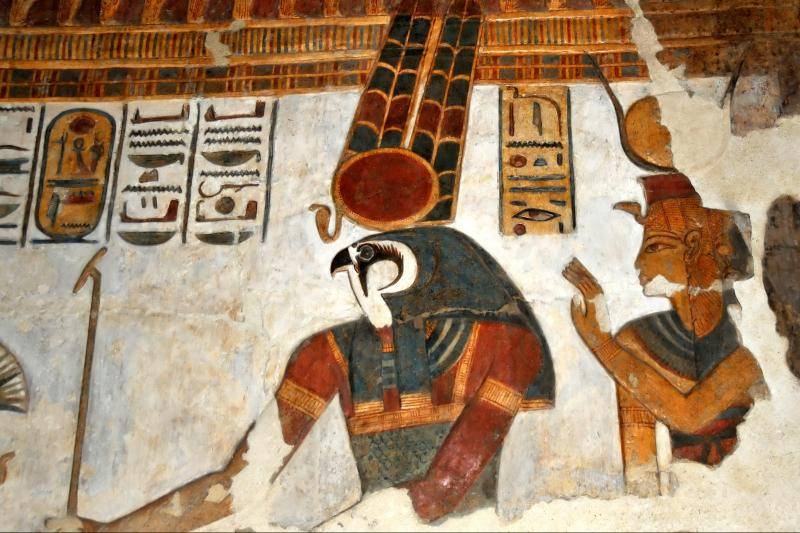

Ра (др.-греч. Ρα; лат. Ra) — древнеегипетский бог солнца, верховное божество древних египтян. Его имя означает «Солнце» (коптское PH). Центром культа был Гелиополь, где Ра был отождествлён с более древним местным солнечным божеством, Атумом, и где ему были посвящены, как его воплощения, птица Феникс, бык Мневис и обелиск Бен-Бен. В других религиозных центрах Ра в русле религиозного синкретизма также сопоставлялся с местными божествами света: Амоном (в Фивах), под именем Амона-Ра, Хнумом (в Элефантине) — в форме Хнума-Ра, Гором — в форме Ра-Хорахти. Последнее сопоставление было особенно распространено. Ра изображался в образе сокола, огромного кота или человека с соколиной головой, увенчанной солнечным диском. Ра, бог солнца, был отцом Уаджит, кобры Севера, защищающей фараона от палящих лучей солнца. Согласно мифу, днем благодетельный Ра, освещая землю, плывет по небесному Нилу в барке Манджет, вечером пересаживается в барку Месектет и в ней продолжает путь по подземному Нилу, а утром, одолев в еженощной битве змея Апопа, вновь появляется на горизонте. Ряд мифов о Ра связан с представлениями египтян о смене времен года. Весенний расцвет природы возвещал возвращение богини влаги Тефнут, огненным Оком сияющей на лбу Ра, и ее вступление в брак с Шу. Летний зной объяснялся гневом Ра на людей. Согласно мифу, когда бог Ра состарился, а люди перестали его почитать и даже "замыслили против него злые дела", Ра немедленно собрал совет богов во главе с Нуном (или Атумом), на котором было решено наказать род человеческий. Богиня Сехмет (Хатхор) в образе львицы убивала и пожирала людей до тех пор, пока ее хитростью не удалось напоить красным, как кровь, ячменным пивом. Опьянев, богиня уснула и забыла о мести, а Ра, провозгласив своим наместником на земле Геба, поднялся на спину небесной коровы и оттуда продолжал править миром.

Бог Атум

Атум (Jtm) — бог первотворения и солнца, демиург, возглавляющий гелиопольскую эннеаду, один из древнейших богов. Во многих древнеегипетских текстах Атум называется вечерним или заходящим солнцем. Изображался в виде человека (часто старика) в одеждах фараона с двойной красно-белой короной Верхнего и Нижнего Египта. В конце каждого цикла творения Атум принимал вид змея, а также ящера, льва, быка, обезьяны или ихневмона (египетского мангуста). Его титулом в глубокой древности был "Владыка обеих земель", то есть Верхнего и Нижнего Египта. Рука Атума - богиня Иусат. Согласно гелиопольскому мифу, Атум, "создавший сам себя", возник из первобытного хаоса - Нуна, которого иногда называют отцом Атума, вместе с первозданным холмом. Сам себя оплодотворив, то есть проглотив собственное семя, Атум родил, выплюнув изо рта, богов-близнецов: воздух - Шу и влагу - Тефнут, от которых произошли земля - Геб и небо - Нут. В Мемфисе происхождение Атума вели от Птаха, Атум отождествлялся с Птахом, а также с Хепри (Атум-Хепри, в некоторых изречениях "Текстов пирамид" это божество называется создателем Осириса), Аписом (Атум-Апис), с ним сближали Осириса ("Живой Апис-Осирис - владыка неба Атум с двумя рогами на голове"). В мифе об истреблении людей Атум возглавляет совет богов, на котором богине-львице Хатор-Сехмет было поручено наказать людей, замысливших зло против Ра. В другом мифе разгневанный Атум грозит разрушить все им созданное и превратить мир в водную стихию. Отдельно почиталась рука Атума как богиня Иусат, иногда это божество описывается как тень Атума. Впоследствии почитание Атум было оттеснено культом Ра, отождествленного с ним как Pa-Атум.

Атум с двойной короной

Бог Птах

Птах или Пта, — одно из имен Бога-Творца в древнеегипетской религиозной традиции. Бог-творец, покровитель искусств и ремесел, особо почитаемый в Мемфисе. Птах создал первых восемь богов (своих ипостасей — Птахов), мир и все в нем существующее (животных, растения, людей, города, храмы, ремесла, искусства и т. д.) "языком и сердцем". Задумав творение в своем сердце, он выражал свои мысли и повеления словами. Иногда Птаха называли отцом даже таких богов, как Ра и Осирис. Женой Птаха была богиня войны Сехмет, сыном — Нефертум, бог растительности. Птах изображался в виде мумии с открытой головой, с жезлом или посохом, стоящем на иероглифе, означающем правду. Как живое воплощение бога Птаха почитался священный бык Апис. В греческой мифологии ему наиболее соответствует Гефест. К имени Птах часто прилагался эпитет «Тот, Кто за южной стеной», (юг в египетской символике — образ вечности), иным словом Птах — это Бог по ту сторону творения, Тот, Кто в вечности, Бог Сам в Себе, Творец за пределами Своего творения. В 647 речении «Текстов Саркофагов» содержится речение от имени Птаха: «Я Тот, Кто к югу от Моей стены, повелитель богов, царь небесный, творец душ, правитель обеих земель (неба и земли — прим.), творец душ, дарующий душам венцы, существенность и бытие, Я творец душ и жизнь их в руке Моей, когда Я желаю, Я творю и живут они, ибо Я творящее слово, которое на устах Моих и премудрость, которая в теле Моем, достоинство Мое в руках моих, Я — Господь». Центром почитания Птаха был город Мемфис. Своеобразным образом таинственного и непостижимого бытия Птаха было само расположение Мемфисского храма Птаха — вне стен города, за южной стеной. Культ Птаха имел общеегипетский характер, был распространен также в Нубии, Палестине, на Синае. Согласно «Памятнику мемфисской теологии» — богословскому произведению мемфисских жрецов, фиксирующему по видимости более древнее предание, Птах — демиург, Бог Творец, создавший первых восемь богов, (первичных качеств творения, или проявлений Своей божественной сущности), составлявших четыре пары: Нун и Нунет (бездна), само же употребление пары имен, мужского и женского — символическое указание на способность рождать жизнь; Хух и Хухет (неисчислимость, обнимающая всё, бесконечность), Кук и Кукет (тьма, также обладающая потенциями творения); Амон и Амонет (безвидность, отсутствие определенного образа — не путать с именем Творца Амон) из которых Он творит мир и все в нём существующее (животных, растения, людей, города, храмы, ремесла, искусства и т. д.) «языком и сердцем», задумав творение в своем сердце и назвав задуманное языком (произнеся Словом). От Птаха произошли Свет и Правда, также Он — создатель царства (царственности, как принципа организации жизни).

Бог Птах. Статуя из сокровищницы Тутанхамона. XIV век до нашей эры

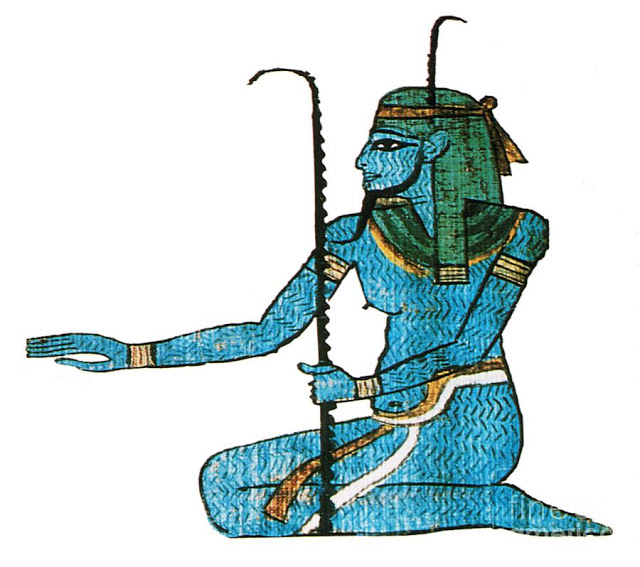

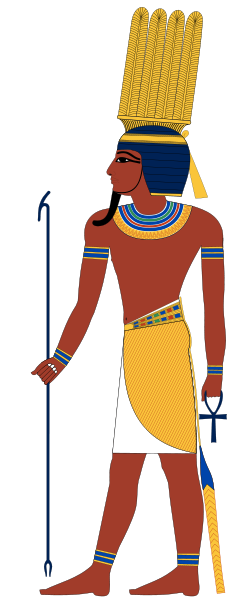

Бог Шу в сложной короне с четырьмя перьями

Шу — египетское божество воздуха, ветра и нижнего неба (выше которого Нут). Шу ("пустой"), в египетской мифологии бог воздуха, разделяющий небо и землю, сын солнечного бога Ра-Атума, супруг и брат богини влаги Тефнут. Его чаще всего изображали человеком, стоящим на одном колене с поднятыми руками, которыми он поддерживает небо над землей. Согласно гелиопольскому сказанию о сотворении мира, считался отцом Геба и Нут. При мироздании Шу поднял небо — Нут — от земли — Геба и поддерживал его затем простертыми руками. Когда Ра после своего царствования сел на спину небесной коровы, Шу также поддержал её руками. Таким образом, Шу — бог воздушного пространства, озаряемого солнцем; впоследствии он получил характер божества палящего полуденного солнца. В гимнах (в магическом папирусе Харриса) Шу величается как низложитель врагов света, поражающий их копьем и пламенем.

Шу с пером Маат

Бог Шу — в загробном царстве один из судей над умершими. Поздние мифы рассказывали о царствовании Шу на земле вместе с Тефнут после ухода Ра: «Его величество Шу был превосходным царём неба, земли, преисподней, вод, ветров, наводнения, гор, моря». После многих тысячелетий он также вознёсся на небо. В мифе о возвращении из Нубии Тефнут, солнечного Ока, Шу вместе с Тотом, приняв облик павиана, пением и плясками вернул богиню в Египет, где после ее вступления в брак с Шу начался весенний расцвет природы.

Бог Шу. Слоновая кость. XIV век до нашей эры

Как бог ветра, Шу входил в гелиопольскую эннеаду богов. Шу считался вторым членом великой эннеады и сопоставлялся с богом войны Анхуром (имя последнего значит «носитель неба»), почитавшемся в Тинисе и Себенните, с Тотом и Хонсу. Гелиополь (по-гречески — «город солнца»; египетское название — Иуну), древний город в дельте Нила, севернее современного Каира. С V династии (XXVI-XXV столетия до нашей эры) до династии Птолемеев Гелиополь являлся центром культа бога Ра, отождествившегося с местным богом Атумом, отцом бога Шу. Сам Гелиополь в эллинистическое время отождествляется с библейским городом Он.

Тефнут - Нубийская кошка

Тефнут , также Тефнет , хвалебное имя Нубийская кошка — в египетской мифологии богиня влаги, влажного воздуха, росы, дождя, плодородия, календарных сезонов, Эннеады . Ее земным воплощением была львица (иногда изображалась как кошка). Входит в гелиопольскую эннеаду. Центр культа Тефнут — Гелиополь. Согласно гелиопольскому мифу, Тефнут и её муж Шу — первая пара богов-близнецов, порожденная Атумом (Ра-Атумом). Их дети — Геб и Нут. Иногда Тефнут называют женой Птаха. Тефнут — также дочь Ра, его любимое око. О ней говорили: «Дочь Ра на его лбу». Когда Ра утром всходит над горизонтом. Тефнут огненным оком сияет у него во лбу и сжигает врагов великого бога. В этом качестве Тефнут отождествлялась с богиней Уто (Уреем). Ипостасью Тефнут являлась богиня пламени Упес, другой её ипостасью нередко выступала богиня письма Сешат. Известен миф, согласно которому Тефнут — Око Ра удалилась в Нубию (и в Египте наступил период засухи), а затем по просьбе своего отца, пославшего за ней Тота и Шу (в древнем варианте — Онуриса). вернулась обратно. Приход Тефнут из Нубии и последовавшее, за этим вступление её в брак с Шу предвещает расцвет природы. Тефнут отождествлялась с Мут, Баст, а также с Хатор, Сехмет и другими богинями-львицами (Менхит. Мент), почитавшиеся в Египте.

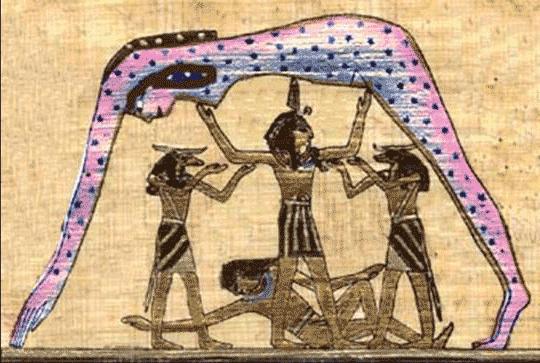

Геб и Нут. (Здесь богиня космоса изображена женщиной, она изогнута в виде купола, имеет непомерно длинные руки и ноги (опоры) и только кончиками пальцев рук и ног касается земли (изображенной в виде мужчины). Шу, разделяющий эту пару, тоже не выглядит напряженным под тяжестью «небесного тела».

)

Геб — древнеегипетский бог земли, сын Шу и Тефнут, брат и муж Нут и отец Осириса, Исиды, Сета и Нефтиды. Геб, в египетской мифологии бог земли, сын бога воздуха Шу и богини влаги Тефнут. Геб поссорился со своей сестрой и женой Нут ("небом"), поскольку она ежедневно поедала своих детей — небесные светила, а затем вновь рождала их. Шу разъединил супругов. Геба он оставил внизу, а Нут поднял вверх. Детьми Геба были Осирис, Сет, Исида, Нефтида. Душа (Ба) Геба воплощалась в боге плодородия Хнуме. Древние верили, что Геб добр: он охраняет живых и умерших от живущих в земле змей, на нем растут нужные людям растения, вот почему его иногда изображали с зеленым лицом. Геб был связан с подземным царством мертвых, а его титул "князь князей" давал ему право считаться правителем Египта. Геб принадлежал к гелиопольской Эннеаде богов. В «Текстах пирамид» Геб выступает как воплощение подземного мира и бог Дуата, принимающий участие в суде Осириса над умершими. Дуат, в египетской мифологии место пребывания умерших; по древнейшим представлениям Раннего царства находился на небе, на востоке, там, где восходит солнце. В эпоху Среднего царства в Древнем Египте сформировалось представление о Дуате как о подземном мире за западным горизонтом, где Солнце заходит. Наследник Геба — Осирис, от него трон перешел к Гору, а преемниками и служителями Гора считались фараоны, которые рассматривали свою власть, как данную богами.

Классическое изображение богини Нут

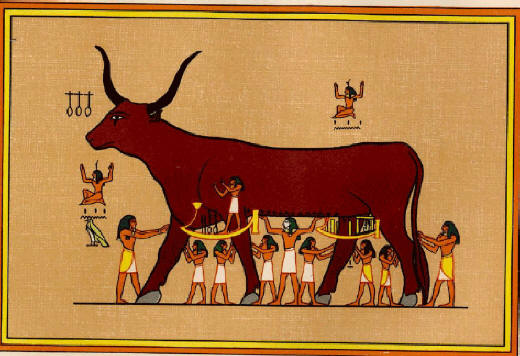

Нут (Ну, Нуит) — древнеегипетская богиня Неба, дочь Шу и Тефнут, сестра и жена Геба и мать Осириса, Исиды, Сета и Нефтиды. Под разными произношениями (Нуит, Ну, Нут) известна древнейшая богиня древнеегипетского пантеона - богиня неба, особо почитаемая на территории Гелиополя. За символикой Нут скрывается объяснение регулярной смены ночи и дня. Так, египтяне верили, что Нут съедает солнце и звезды, чтобы потом снова родить их. Кроме того, культ богини был тесно связан с загробным миром, а именно считалось, что в ее функции входит вознесение душ умерших на небо, поэтому говорили, что в ней - «тысяча душ». Также Нут охраняла гробницы усопших. Ее эпитеты: «Великая», «огромная мать звезд», «рождающая богов». Классическим изображение Нут является женщина, растянувшаяся вдоль неба, которая кончиками пальцев ног и рук касается земли. Нередко параллельно ей на земле изображается ее муж и брат Геб. С Нут связан и широко известный древнеегипетский образ Небесной коровы. Но стоит отметить, что за ней скрывается не воздушное пространство, покровителем которого являлся Шу, а более отдаленные области, то, что сегодня мы называем Космосом. Кстати, многие исследователи разделяют версию о том, что именно от образа Небесной коровы получила свое название наша Галактика - Млечный Путь.

Нут в образе Небесной Коровы

Вообще следует отметить, что образ Небесной коровы является одним из наиболее архаичных в древнеегипетской мифологии. После расшифровки текстов, украшающих внутреннее пространство пирамид, стала ясна роль этого символа. В частности, в них встречаются такие фразы: «Он [фараон] - сын великой дикой коровы. Она беременеет им и рождает его, и его помещает под ее крылом»; «Звезда плывет по океану под телом Нут». Отсюда очевидно, что Нут - это сущность, расположенная даже где-то за пределами звезд, а наличие крыльев является дополнительным символом неба.

Древнее изображение богини Нут

Вопрос о сущности космоса, вероятно, очень интересовал древних египтян, поэтому они и уделяли столь большое внимание образу коровы и женщины Нут, часто сопровождаемому изображениями крыльев, крыши, океана. Космос - одна из главных загадок для древнего человека, который, несмотря на трудности, всячески старался богиня Нут в образе Небесной коровыобъяснить это явление. Главной особенностью древнего космоса можно считать его одухотворение, поклонение ему как некой живой субстанции. За абстрактными символами скрывается огромная и неподвластная разуму душа. Чего не скажешь, кстати, о современном понимании космоса, где все становится предельно просто и прозаично. В Древнем Египте существовала интересная легенда, связанная с Нут. Считалось, что Нун посоветовал богине, предстающей в образе Небесной коровы, помочь старому Ра взобраться на небо. Однако, достигнув уже большой высоты, Нут почувствовала, что силы ее иссякают, голова идет кругом, а ноги подкашиваются. Тогда старый Ра повелел призвать некоторых богов на помощь Небесной корове, чтобы те поддерживали ее. Волю солнечного бога исполнил великий Нун. По его приказу ноги Нут стали поддерживать восемь богов, а брюхо доверили самому Шу. Этот сюжет часто предстает и в виде изображения. В частности, на таких рисунках Ра не сидит на Нут, а проплывает под ее телом в своей великолепной лодке, прямо под звездами. Голову верховного бога венчает солнечный диск, хотя все божества на таких изображениях имеют вполне человеческие черты. Изображение богини Нут в образе Небесной коровы сопровождается, как правило, иероглифами «хех», значение которых тракуется как «миллионы божеств» или «множество божеств. Под божествами здесь, вероятно, подразумеваются звезды. Стоит отметить, что при таком изображении Нут часто проявляется космологический символизм. В частности, боги, поддерживающие ноги Небесной коровы, не испытывают тяжести и с легкостью справляются с возложенной на них миссией. А мощному Шу достаточно лишь непринужденно касаться тела богини Нут пальцами, чтобы удерживать ее. Согласно египетской мифологии, божества-близнецы Изида и Озирис любили друг друга ещё во чреве матери, богини Нут, поэтому Изида уже при рождении была беременна (Герман Мелвилл. Собрание сочинений в трех томах. Том 1, с. 613).

Осирис - владыка загробного мира

Осирис (Озирис ) (егип. wsjr, др.-греч. ?σιρις, лат. Osiris) — бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии. Осирис - бог производительных сил природы, владыка загробного мира, судья в царстве мертвых. Согласно упоминаниям в древнеегипетских текстах и рассказу Плутарха, Осирис был старшим сыном бога земли Геба и богини неба Нут, братом и мужем Исиды, братом Нефтиды, Сета, отцом Гора и Анубиса. Усыпальница Осириса находилась в Абидосе. Он царствовал на земле после богов Pa, Шу и Геба, он был четвёртым из богов, царствовавших на земле в изначальные времена, унаследовав власть прадеда Ра, деда Шу и отца Геба. Осирис научил египтян земледелию, виноградарству и виноделию, добыче и обработке медной и золотой руды, врачебному искусству, строительству городов, учредил культ богов.

Бог Осирис. Роспись, VIII век до нашей эры

Исида - великая Богиня-Мать

Исида (Изида) (егип. js.t, др.-греч. ?σις, лат. Isis) — одна из величайших богинь древности, ставшая образцом для понимания египетского идеала женственности и материнства. Имя Исиды означает "Та, что у трона". Она почиталась как сестра и супруга Осириса, мать Гора, а, соответственно, и египетских фараонов, которые исконно считались земными воплощениями сокологолового бога. Символом Исиды был царский трон, знак которого часто помещается на голове богини. С эпохи Нового царства культ богини стал тесно переплетаться с культом Хатхор, в результате чего Исида иногда имеет убор в виде солнечного диска, обрамленного рогами коровы. Священным животным Исиды как богини-матери считалась «великая белая корова Гелиополя» — мать мемфисского быка Аписа. Ее отождествляли с Деметрой, Великой Матерью Реей-Кибелой, с Иштар и Анат. Согласно античной традиции, изобрела паруса, когда искала своего сына Гарпократа (Гора). Одним из широко распространенных символов богини является амулет тет — «узел Исиды», или «кровь Исиды», часто выполнявшийся из минералов красного цвета — сердолика и яшмы. Как и Хатхор, Исида повелевает золотом, считавшимся образцом нетленности; на знаке этого металла она часто изображается коленопреклоненной. Небесные проявления Исиды — это, прежде всего, звезда Сопдет, или Сириус, «госпожа звезд», с восходом которой от одной слезы богини разливается Нил; а также грозная гиппопотам Исида Хесамут (Исида, мать грозная) в облике созвездия Большой медведицы хранящая в небесах ногу расчлененного Сетха с помощью своих спутников — крокодилов. Также Исида вместе с Нефтидой может представать в облике газелей, хранящих горизонт небес; эмблему в виде двух газелей-богинь носили на диадемах младшие супруги фараона в эпоху Нового царства. Ещё одно воплощение Исиды — богиня Шентаит, предстающая в облике коровы покровительница погребальных пелен и ткачества, повелительница священного саркофага, в котором возрождается, согласно осирическому ритуалу мистерий, тело убитого братом Осириса. Сторона света, которой повелевает богиня — запад, ее ритуальные предметы — систр и священный сосуд для молока — ситула. Вместе с Нефтидой, Нейт и Селкет, Исида была великой покровительницей умершего, своими божественными крыльями защищала западную часть саркофагов, повелевала антропоморфным духом Имсети, одним из четырёх «сыновей Гора», покровителей каноп. Будучи очень древним, культ Исиды, вероятно, происходит из Дельты Нила. Здесь находился один из древнейших культовых центров богини, Хебет, названный греками Исейоном (совр. Бехбейт эль-Хагар), лежащий в настоящее время в руинах.

Богиня Исида. 1300 год до нашей эры

Знаменитое святилище Исиды, существовавшее вплоть до исчезновения древнеегипетской цивилизации, находится на острове Филе, неподалеку от Асуана. Здесь богине, почитавшейся во многих других храмах Нубии, поклонялись вплоть до VI века н. э., в то время, когда весь остальной Египет уже был христианизирован. Другие центры почитания богини располагались по всему Египту; наиболее известные из них — это Коптос, где Исида считалась супругой бога Мина, владыки восточной пустыни; Дендера, где богиня неба Нут родила Исиду, и, конечно же, Абидос, в священную триаду которого богиня входила вместе с Осирисом и Гором.

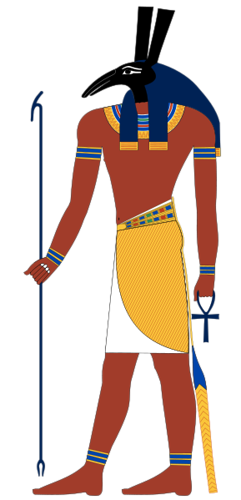

Сет - бог песчаных бурь, чужих земель и покровитель чужеземцев,

первоначально же защитник бога солнца Ра

Сет (Сетх , Сутех , Сута , Сети егип. Stẖ) — в древнеегипетской мифологии бог ярости, песчаных бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти. Бог пустынь, то есть "чужеземных стран", олицетворение злого начала, брат и убийца Осириса, один из четырех детей бога земли Геба и Нут, богини неба. Почитается с додинастических времен. Первоначально: защитник солнца-Ра от Апопа, владыка воинской доблести и смелости. После эпохи Нармера и особенно Птоломеев демонизирован: покровитель далеких от Нила стран и чужеземцев, мирового зла, пустыни, сближён с Апопом, антагонист в дуализме Сета и Осириса-Хора. Сет также воплощал и злое начало — как божество беспощадной пустыни, бог чужеземцев: он рубил священные деревья, съел священную кошку богини Баст и т.п. Подобные метаморфозы отразились и на значении имени Сета. Покровитель царской власти, его имя в титулах фараонов II династии (сочетание имён Сета и Гора означает «царь») и в именах фараонов XIX династии. Позже иероглиф «зверь Сета» был детерминативом к словам «дикий, злой, свирепый». Сет изображается, как правило, с длинными ушами, красной гривой и красными глазами (цвет смерти, то есть пустынного песка, хотя изображение его можно встретить и совсем иное). Существуют изображения в виде различных животных, но нет точных подтверждений, что это именно Сет. Известен миф о Сете, плюнувшем в глаза Хору, приняв облик чёрной свиньи. Из-за этого свиньи считались нечистыми (несмотря на то, что в глубокой древности встречались изображения Нут в виде свиньи с поросятами-звёздами). Культ Сета процветал в Омбосе (вблизи Накада), Ком-Омбосе, Гипселе, оазисах Дахла и Харга, а особенно в северо-восточной Дельте Нила. В оазисе Дахла вплоть до XXII династии существовал оракул Сета. Хотя уже во времена 26 династии этот бог стал явным олицетворением зла. В греческой мифологии Сета отождествляли с Тифоном, змеем с драконовыми головами, и считали сыном Геи и Тартара.

Нефтида (греч. Νέφθυς, по-египетски Nbt-hat = "хозяйка дома"), Небетхет (др.-егип. «Госпожа обители») — в египетской мифологии младшая из детей Геба и Нут. Богиня Эннеады, смерти, загробного мира, врачевания, творения, сексуальности, возбуждения, защитница умерших, покровительница архива царствующего дома фараонов. Символизирует ущербность, пассивность, неплодородные земли. Изображалась в образе женщины с иероглифом своего имени на голове (дом со строительной корзиной наверху). Считалась и почиталась женой Сета, но, судя по текстам, очень мало с ним связана. Её сущность в египетской религиозной литературе почти не раскрыта. В мифологических текстах, однако, Нефтида выступает вместе с сестрой Исидой в мистериях Осириса и во всех заупокойных магических обрядах. Она вместе с Исидой оплакивает Осириса, участвует в поисках его тела, охраняет его мумию, стоя у изголовья его ложа. Обе сестры у восточного неба встречают умершего. Нефтида являлась спутницей Ра во время его ночного плавания по подземным водам. Нефтида, чье имя по-египетски произносится как Небетхет, рассматривалась одними авторами как богиня смерти, а другими — как аспект Черной Исиды. Нефтиду также иногда называли Владычицей Свитков и приписывали ей авторство скорбных песнопений и других гимнов. В этом облике она тесно ассоциировалась с Сешат, богиней — покровительницей архива царствующего дома фараонов, определяющей продолжительность их правления. Особым временем суток для Нефтиды были предрассветные и закатные сумерки. Считалось, что она родилась в Секхеме, который был центром её культа. Плутарх описывал Нефтиду как «владычицу всего неявленного и нематериального, в то время как Исида властвует над всем явленным и материальным». Несмотря на связь с Нижним Миром, Нефтида носила титул «Богини творения, которая живет во всем». Её также считали богиней сексуальности и женским аналогом вечно возбужденного бога Мина. В Мендесе, в регионе нильской дельты, её чтили как богиню врачевания. Часто Нефтида изображалась вместе с Исидой как её противоположность и в то же время как её дополнение, символизирующие ущербность, пассивность, неплодородные земли. Согласно сказкам папируса Весткар Нефтида вместе с Исидой, Хнумом и Хекет помогает роженице. Иногда вместе с Исидой она представляетса в облике одной из соколиц, сидящих у ног и изголовья ложа с телом умершего. В эпоху Нового царства, Нефтида как одна из четырёх великих богинь-защитниц усопшего, часто изображалась на царских саркофагах, на северной стенке, непосредственно около головы усопшего. Согласно «Текстам пирамид», Нефтида плавает в ночной барке (Исида — в дневной). Нефтида, Исида и Селкет отождествлялись с соколицами, поэтому их часто изображают на саркофагах в виде крылатых женщин, как защитниц умерших. В качестве ипостаси Нефтиды нередко выступала Сешат.

О египетской мифологии

Источники изучения мифологии Древнего Египта отличаются неполнотой и несистематичностью изложения. Характер и происхождение многих мифов реконструируются на основе поздних текстов. Основными памятниками, отразившими мифологические представления египтян, являются разнообразные религиозные тексты: гимны и молитвы богам, записи погребальных обрядов на стенах гробниц. Наиболее значительные из них - «Тексты пирамид» - древнейшие тексты заупокойных царских ритуалов, вырезанные на стенах внутренних помещений пирамид фараонов V и VI династий Древнего царства (XXVI - XXIII столетия до нашей эры); «Тексты саркофагов», сохранившиеся на саркофагах эпохи Среднего царства (XXI - XVIII века до нашей эры), «Книга мертвых» - составлявшаяся начиная с периода Нового царства и до конца истории Египта.

Египетская мифология начала формироваться в VI - IV тысячелетиях до нашей эры, задолго до возникновения классового общества. В каждой области (номе) складывается свой пантеон и культ богов, воплощенных в небесных светилах, камнях, деревьях, птицах, змеях и т.д.

Значение египетских мифов неоценимо, они дают ценный материал и для сравнительного изучения религиозных представлений на Древнем Востоке, и для исследования идеологии греко-римского мира, и для истории возникновения и развития христианства.

Древний храм на берегах Нила

Космогонические мифы

Судя по данным археологии, в самый древний период египетской истории еще не было космических богов, которым приписывали сотворение мира. Ученые полагают, что первая версия этого мифа возникла незадолго до объединения Египта. Согласно этой версии, солнце родилось от союза земли и неба. Это олицетворение, несомненно, древнее, чем космогонические идеи жрецов из крупных религиозных центров. Как обычно, от уже существующего мифа не отказывались, и образы Геба (бога земли) и Нут (богини неба) как родителей бога солнца Ра сохраняются в религии на протяжении всей древней истории. Каждое утро Нут производит на свет солнце и каждый вечер прячет его на ночь в своем чреве.

Богословские системы, предлагавшие другую версию сотворения мира, возникли, вероятно, в одно и то же время в нескольких крупнейших культовых центрах: Гелиополе, Гермополе и Мемфисе. Каждый из этих центров объявлял создателем мира своего главного бога, который был, в свою очередь, отцом других богов, объединявшихся вокруг него.

Общей для всех космогонических концепций была идея о том, что сотворению мира предшествовал хаос воды, погруженной в вечную тьму. Начало выхода из хаоса связывалось с возникновением света, воплощением которого являлось солнце. Представление о водном просторе, из которого появляется поначалу небольшой холм, тесно связано с египетскими реалиями: оно почти в точности соответствует ежегодному разливу Нила, илистые воды которого покрывали всю долину, а затем, отступая, постепенно открывали землю, готовую к пахоте. В этом смысле акт сотворения мира как бы повторялся ежегодно.

Египетские мифы о начале мира не представляют собой единого, цельного рассказа. Часто одни и те же мифологические события изображены по-разному, и боги в них выступают в различном облике. Любопытно, что при множестве космогонических сюжетов, объясняющих сотворение мира, чрезвычайно мало места уделяется созданию человека. Древним египтянам казалось, что боги сотворили мир для людей. В письменном литературном наследии Египта очень мало прямых указаний на сотворение рода человеческого, такие указания - исключение. В основном же египтяне ограничивались убеждением, что человек обязан своим существованием богам, которые ждут от него за это благодарности, понимаемой очень просто: человек должен поклоняться богам, строить и содержать храмы, регулярно совершать жертвоприношения.

Жрецы Гелиополя создали свою версию возникновения мира, объявив его создателем бога солнца Ра, отождествленного с другими богами - творцами Атумом и Хепри («Атум» значит «Совершенный», имя «Хепри» можно перевести как «Тот, кто возникает» или «Тот, кто приводит к возникновению»). Атума обычно изображали в облике человека, Хепри в виде скарабея, а это значит, что его культ восходит к тому времени, когда богам придавали облик животных. Любопытно, что у Хепри никогда не было собственного места культа. Как олицетворение восходящего солнца, он был тождествен Атуму - заходящему солнцу и Ра - светящему днем. Придаваемый ему облик скарабея был связан с убеждением, что этот жук способен размножаться сам по себе, отсюда его божественная созидательная сила. А вид скарабея, толкающего свой шар, подсказал египтянам образ бога, катящего солнце по небу.

Миф о сотворении мира Атумом, Ра и Хепри записан в «Текстах пирамид», а к тому времени, когда текст его впервые был высечен в камне, он, вероятно, существовал уже давно и был широко известен.

Статуя Рамзеса Второго в храме Птаха в Мемфисе

Согласно «Текстам пирамид», Ра - Атум - Хепри создал себя сам, возникнув из хаоса, именуемого Нуном. Нун, или Первоокеан, изображался обычно как необозримое предвечное водное пространство. Атум, появившись из него, не нашел места, на котором ему можно было бы удержаться. Поэтому он в первую очередь создал холм Бен-бен. Стоя на этом островке твердой почвы, Ра-Атум-Хепри приступил к созданию других космических богов. Поскольку он был один, первую пару богов ему пришлось родить самому. От союза этой первой пары произошли другие боги, таким образом, согласно гелиопольскому мифу, появились земля и правящие ею божества. В продолжающемся акте творения от первой пары богов - Шу (Воздух) и Тефнут (Влага) - родились Геб (Земля) и Нут (Небо). Они в свою очередь породили двух богов и двух богинь: Осириса, Сета, Исиду и Нефтиду. Так возникла Великая Девятка богов - Гелиопольская Эннеада. Эта версия сотворения мира не была единственной в египетской мифологии. По одному из преданий, создателем людей был, например, гончар - бог Хнум, представлявшийся в облике барана, - который вылепил их из глины.

Исида с крыльями

Богословы Мемфиса, крупнейшего политического и религиозного центра Древнего Египта, одного из его столиц, включили в свой миф о сотворении мира многих богов, принадлежавших разным религиозным центрам, и подчинили их Пта как творцу всего. Мемфисский вариант космогонии по сравнению с гелиопольским значительно более отвлеченный: мир и боги созданы не с помощью физического акта - как в процессе творения Атумом, - а исключительно мыслью и словом.

Иногда небесный свод представлялся в виде коровы с телом, покрытым звездами, но существовали еще представления, согласно которым небо - это водная поверхность, небесный Нил, по которому днем солнце днем обтекает землю. Под землей тоже есть Нил, по нему солнце, спустившись за горизонт, плывет ночью. Нил, протекающий по земле, олицетворялся в образе бога Хапи, который способствовал урожаю своими благодатными разливами. Сам Нил также населялся добрыми и злыми божествами в образе животных: крокодилов, гиппопотамов, лягушек, скорпионов, змей и т. д. Плодородием полей ведала богиня - владычица закромов и амбаров Рененутет, почитавшаяся в образе змеи, которая появляется на поле во время жатвы, следя за тщательностью уборки урожая. Урожай винограда зависел от бога виноградной лозы Шаи.

Анубис в образе собаки. Статуэтка из гробницы Тутанхамона

Анубис с мумией. Роспись на стене гробницы Сеннеджема

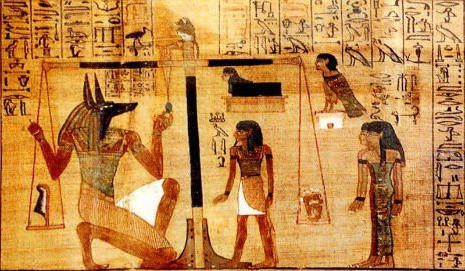

Мифы заупокойного культа

Большую роль в египетской мифологии играли представления о загробной жизни как непосредственном продолжении земной, но только в могиле. Ее необходимые условия - сохранение тела умершего (отсюда обычай мумифицировать трупы), обеспечение жилища для него (гробницы), пищи (приносимые живыми заупокойные дары и жертвы). Позднее возникают представления о том, что умершие (то есть их ба, душа) днем выходят на солнечный свет, взлетают на небо к богам, странствуют по подземному царству (дуат). Сущность человека мыслилась в неразрывном единстве его тела, душ (их, считалось, было несколько: ка, ба; русское слово «душа», однако, не является точным соответствием египетского понятия), имени, тени. Странствующую по подземному царству душу подстерегают всевозможные чудовища, спастись от которых можно при помощи специальных заклинаний и молитв. Над покойным Осирис вместе с другими богами вершит загробный суд (ему специально посвящена 125-я глава «Книги мертвых»). Перед лицом Осириса происходит психостасия: взвешивание сердца умершего на весах, уравновешенных истиной (изображением богини Маат или ее символами). Грешника пожирало страшное чудовище Амт (лев с головой крокодила), праведник оживал для счастливой жизни на полях иару. Оправдан на суде Осириса мог быть только покорный и терпеливый в земной жизни, тот, что не крал, не посягал на храмовое имущество, не восставал, не говорил зла против царя и т. д., а также «чистый сердцем» («Я чист, чист, чист» - утверждает умерший на суде).

Богиня Исида с крыльями

Земледельческие мифы

Третий основной цикл мифов Древнего Египта связан с Осирисом. Культ Осириса связан с распространением земледелия в Египте. Он бог производительных сил природы (в «Книге мертвых» он назван зерном, в «Текстах пирамид» - богом виноградной лозы), увядающей и воскресающей растительности. Так, сев считался похоронами зерна - Осириса, появление всходов воспринималось как его возрождение, а срезание колосьев во время жатвы - как умерщвление бога. Эти функции Осириса отразились в чрезвычайно распространенном сказании, описывающем его смерть и возрождение. Осириса, счастливо царствовавшего в Египте, коварно убил его младший брат, злой Сет. Сестры Осириса Исида (в то же время являющаяся его женой) и Нефтида долго ищут тело убитого, а найдя, оплакивают. Исида зачинает от мертвого мужа сына Гора. Возмужав, Гор вступает в борьбу с Сетом, на суде богов он с помощью Исиды добивается признания себя единственным правомочным наследником Осириса. Победив Сета, Гор воскрешает отца. Однако Осирис, не желая оставаться на земле, становится царем загробного мира и верховным судьей над умершими. Трон Осириса на земле переходит к Гору. В другом варианте мифа воскрешение Осириса связывается с ежегодными разливами Нила, которые объясняются тем, что Исида, оплакивающая Осириса, после «ночи слез» наполняет реку своими слезами.

Бог Осирис. Роспись гробницы Сеннеджема, XIII век до нашей эры

Связанные с Осирисом мифы нашли отражение в многочисленных обрядах. В конце последнего зимнего месяца «хойяк» - начале первого месяца весны «тиби» совершались мистерии Осириса, во время которых в драматической форме воспроизводились основные эпизоды мифа о нем. Жрицы в образах Исиды и Нефтиды изображали поиски, оплакивание и погребение бога. Затем происходил «великий бой» между Гором и Сетом. Драма завершалась водружением посвященного Осирису столба «джед», символизировавшего возрождение бога и, опосредствованно, - всей природы. В додинастический период праздник заканчивался борьбой двух групп участников мистерий: одна из них представляла лето, а другая - зиму. Победу всегда одерживало лето (воскрешение природы). После объединения страны под властью правителей Верхнего Египта характер мистерий меняется. Теперь борются две группы, одна из которых в одеждах верхнего Египта, а другая - Нижнего. Победа, естественно, остается за группой, символизирующей Верхний Египет. В дни мистерий Осириса справлялись также драматизированные обряды коронации фараонов. Во время мистерии молодой фараон выступал в роли Гора - сына Исиды, а умерший царь изображался Осирисом, сидящим на троне.

Характер Осириса как бога растительности отразился и в другом цикле обрядов. В специальном помещении храма водружалось сделанное из глины подобие фигуры Осириса, которое засевалось зерном. К празднику Осириса его изображение покрывалось зелеными всходами, что символизировало возрождение бога. На рисунках нередко встречается мумия Осириса с проросшими из нее всходами, которые поливает жрец.

Представление об Осирисе как о боге плодородия было перенесено и на фараона, который считался магическим средоточием плодородия страны и поэтому участвовал во всех основных обрядах земледельческого характера: с наступлением времени подъема Нила бросал в реку свиток - указ о том, что начало разлива наступило; первый торжественно начинал подготовку почвы для посева; срезал первый сноп на празднике жатвы, за всю страну приносил благодарственную жертву богине урожая Рененутет и статуям умерших фараонов после окончания полевых работ.

Бастет-кошка

В египетских мифах нашли отражение особенности мировосприятия жителей долины Нила, их представления о происхождении мира и его устроении, сложившиеся на протяжении тысячелетий и уходящие своими корнями в первобытные времена. Здесь и попытки найти истоки бытия в биологическом акте творения богов, поиски изначальной субстанции, олицетворенной божественными парами, - зародыш позднейших учений о первоэлементах мира, и, наконец, как одно из высших достижений египетской теологической мысли - стремление объяснить происхождений мира, людей и всей культуры как результат творческой силы, воплощенной в слове бога.