Ветхий завет читать на русском языке. Библия

В издание включены все канонические книги Священного Писания в синодальном переводе.

Тексты книг Библии разделены на отрывки и снабжены заголовками. Наиболее известные и часто цитируемые стихи выделены полужирным шрифтом. Слова и предложения, взятые из Септуагинты (греческого перевода Библии) и не входящие в общепризнанный древнееврейский текст оригинала Ветхого Завета, выделены наклонным шрифтом. Слова, внесенные переводчиками в текст Библии для лучшего понимания, выделены курсивом.

Для большей ясности и выразительности прямая речь взята в кавычки. В ходе тщательного анализа текста встречались трудности в дифференциации авторских слов и собственно прямой речи, особенно в пророческих книгах. Знаки препинания расставлены в соответствии с общим сводом пунктуационных правил современного русского языка, насколько это возможно было из-за устаревшего строя предложений и лексики. Частично, где это было необходимо, лексика исправлена и по возможности приближена к современной. Например: «...показал, будто не знает...» – «...не подал вида, что знает...»; «...именем Агарь» – «...по имени Агарь» и т. д.

Синодальный перевод – один из лучших и точнейших, но в нем много слов и словосочетаний, заимствованных из других языков: еврейского, арамейского и греческого – и, как правило, трудно понятных современному читателю. Эти слова и выражения сверены с оригиналом и заменены точными по смыслу эквивалентами или объяснены примечаниями в сноске. Заменены также многие старославянские слова, ставшие со времени первого издания синодального перевода архаичными. Упорядочено написание слов, означающих принадлежность к народу. Например: «хеттеяне» заменено на «хетты», «лидияне» – на «лидийцы».

Там, где в оригинале Ветхого Завета для обозначения имени Бога стоит сочетание букв JHWH, ошибочно прочитываемое как «Иегова», в предлагаемом издании синодального перевода, согласно Септуагинте и текстам Нового Завета, стоит «Господь». Работа над юбилейным изданием Библии проводилась в глубоком смирении перед величием Слова Божиего и сознании нашего несовершенства и в постоянной молитве о водительстве Божием. В уповании на милость Божию и в уверенности, что Господь употребит Свое Слово для назидания и утешения, для увещания и наставления и расширения Его Царства, мы предлагаем читателям это издание.

Миссионерский союз «Свет на Востоке»

Долгое время на территории бывшего Советского Союза использовался только один - Синодальный - перевод Библии. Обусловлено это было как политикой всеобщего атеизма в стране, так и главенствующим положением православной церкви, синодом которой и был одобрен этот перевод. Вследствие такого положения вещей в сознании общества укоренилось представление о том, что Синодальный перевод - это настоящая Библия (чуть ли не оригинал), а все другие переводы - это что-то новаторское и не заслуживающее доверия.

Так ли это? Насколько точен Синодальный перевод Библии? И зачем вообще нужны разные переводы?

Первые переводы

Древняя история переводов Библии на русский язык не такая уж и богатая. Первый из них был выполнен братьями Кириллом и Мефодием, которые жили в IX веке. Причем сделан он был с греческой Септуагинты. А значит, перевод уже был двойным: сначала с древнееврейского языка на греческий, а уже с греческого на старославянский.

В 1751 году императрица Елизавета распорядилась, чтобы этот перевод перепроверили и при необходимости исправили. Так появилось издание Библии под названием «Елизаветинская», которым православная церковь и по сей день пользуется на своих богослужениях.

Труды Макария

В 1834 году православный архимандрит Макарий начал работу над переводом Библии, которая длилась на протяжении десяти лет. Он переводил текст напрямую с древнееврейского языка и уже в 1839 году представил часть своей работы на рассмотрение Синоду. Ему было категорически отказано в ее издании. В чем же была причина? Членам Синода не понравилось, что архимандрит Макарий принял решение использовать в основном тексте личное Имя Бога там, где оно встречается в оригинале. Согласно церковной традиции, его везде следовало заменять титулами Господь или Бог.

Несмотря на столь категоричный отказ, Макарий продолжил свою работу. Однако начали публиковать ее лишь спустя 30 лет. И то лишь частями, на протяжении семи лет, в журнале «Православное обозрение». Следующий раз этот перевод, извлеченный из хранилищ Российской Национальной Библиотеки, увидел свет лишь в 1996 году.

Работа над Синодальным переводом

Как ни парадоксально это звучит, но отвергнутый советом Синода перевод Макария послужил незаменимым подспорьем в подготовке обновленного перевода, известного сегодня как Синодальный перевод Библии. Все попытки подготовки других переводов пресекались со всей строгостью, а готовые работы подлежали уничтожению. Долгое время велись споры о том, надо ли вообще предоставлять пастве обновленный перевод или оставить только старославянский вариант.

Наконец, в 1858 году было утверждено официальное решение о том, что Синодальный перевод будет полезен пастве, но на богослужениях следует продолжать пользоваться старославянским текстом. Такое положение вещей сохраняется и до нынешнего момента. Полный Синодальный перевод Библии был издан только в 1876 году.

Зачем нужны новые переводы

Более века Синодальный перевод помогал искренним людям получить знания о Боге. Так стоит ли что-то менять? Все зависит от того, как относиться к Библии. Дело в том, что некоторые люди воспринимают как какой-то магический оберег, считая, что само лишь присутствие этой книги в доме должно производить какое-то благоприятное действие. И, следовательно, дедушкин фолиант с пожелтевшими страницами, в тексте которого пестрят твердые знаки (это одна из бросающихся в глаза особенностей старославянской грамматики), будет, конечно, настоящим сокровищем.

Однако если человек понимает, что истинная ценность не в материале, из которого сделаны страницы, а в информации, которую несет текст, тогда он отдаст предпочтение понятному и легко читаемому переводу.

Лексические изменения

Любой язык со временем меняется. То, как говорили наши прадедушки, может быть непонятно нынешнему поколению. Поэтому и возникает потребность в обновлении перевода Библии. Вот примеры нескольких которые присутствуют в Синодальном переводе: персть, перст, блажен, муж, рамена, пакибытие. Понятны ли вам все эти слова? А вот и их значение: пыль, палец, счастлив, человек, плечи, воссоздание.

Библия: современный перевод

В последние годы появился целый ряд современных переводов. Среди них наиболее известны следующие:

- 1968 г. - перевод епископа Кассиана (Новый Завет).

- 1998 г. - восстановительный перевод «Живой Поток» (Новый Завет).

- 1999 г. - «Современный перевод» (полная Библия).

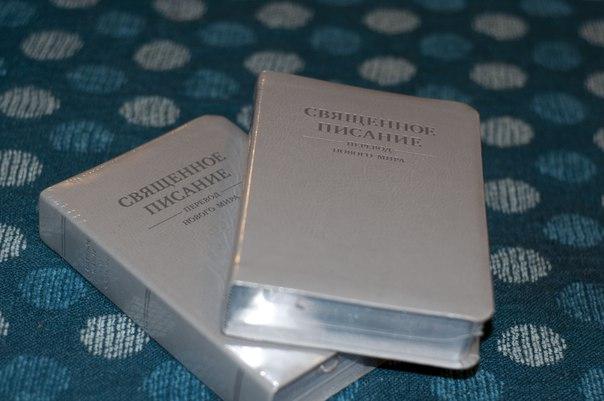

- 2007 г. - «Священное Писание. Перевод нового мира» (полная Библия).

- 2011 г. - «Библия. Современный русский перевод» (полная Библия).

Новый перевод Библии позволяет сосредоточиться на смысле написанного, а не вчитываться в непонятный текст, словно в древние заклинания. Однако тут тоже кроется ловушка для переводчиков, ведь желание донести смысл сказанного понятным языком может повлечь за собой личные интерпретации и толкования. А это недопустимо.

Новый перевод Библии позволяет сосредоточиться на смысле написанного, а не вчитываться в непонятный текст, словно в древние заклинания. Однако тут тоже кроется ловушка для переводчиков, ведь желание донести смысл сказанного понятным языком может повлечь за собой личные интерпретации и толкования. А это недопустимо.

Не относитесь небрежно к выбору того, какой перевод Библии использовать для личного чтения. Ведь в Слове Бога утверждается, что он разговаривает с нами со страниц этой книги. Пусть же его слова звучат без искажений!

Синодальный перевод

Официальный проект перевода получил продолжение и завершение в существенно иную для России эпоху, при императоре Александре II. К этому времени с исторической сцены сошли все основные инициаторы закрытия проекта РБО, кардинально поменялись и политические, и общественные настроения. В этой новой ситуации неизменный сторонник русского перевода Библии митр. Московский Филарет (Дроздов) нашел возможность снова поднять вопрос о русском переводе Библии. Переломной вехой в истории перевода стал 1856 год.

События развивались следующим образом. По случаю коронации императора Александра II в 1856 г. в Москве состоялось торжественное собрание Св. Синода. На нем Синод единогласно высказался за возобновление перевода Свящ. Писания на русский язык. Проект определения Синода по этому вопросу составлял Московский святитель уже после отъезда синодального собрания из Первопрестольной. Необходимость возобновления перевода обосновывалась тем, что «...язык славянского перевода Библии, общевразумительный и общеупотребительный в свое время, не таков уже в настоящее время по своей древности; <...> в славянском переводе Библии есть многие места, в которых состав речи невразумителен и которые требуют сличения с первоначальными текстами - еврейским и греческим; <...> пособие русского перевода нужно многим и из приходского духовенства; <...> дело перевода Свящ. Писания на русское наречие и издание онаго [перевод РБО ], не по рассуждению Св. Синода, но по причинам официально не объясненным, приостановлено; <...> дальние алеуты с благословением Св. Синода пользуются некоторыми книгами Св. Писания на своем общевразумительном языке, а православные россияне только мимо сего благословения и незаконно могут удовлетворять подобной потребности...» Собственно, в Проекте повторялась основная аргументация Указа 1816г., санкционировавшего первый русский перевод. Предлагалось тщательно пересмотреть перевод Нового Завета, выполненный РБО, перевод Псалтири исправить через сличение еврейского и греческого текстов, новые переводы апробировать предварительным изданием в церковной периодике... Потребовалось, однако, два года для окончательного утверждения данного синодального решения.

Новый обер прокурор Св.Синода генерал лейтенант граф А. П. Толстой (1856 –1862 гг.) достаточно настороженно отнесся к полученному Проекту. Под именем «Записки», то есть как частное мнение Московского святителя, Толстой передал Проект для него лично близкому и авторитетному в делах Православия митр. Киевскому Филарету (Амфитеатрову). В своем ответе Киевский митрополит выступил решительным оппонентомперевода. Последовавшая переписка обер прокурора и Филарета Киевского, возражения Филарета Московского стали первой полемикой, развернувшейся вокруг нового русского перевода.

Все рассуждения и аргументация отзыва Филарета Киевского на «Записку» направлены против перевода. Его основные антитезисы: русский язык проигрывает славянскому по выразительным возможностям; перевод Библии на русский язык угрожает всему строю славянского богослужения; проблема непонимания славянского языка решается не переводом на русский, но прилежным изучением славянского; славянский перевод являет собой связующую нить к единству политически разобщенных славянских народов; русский перевод начала столетия был инициирован «в Англии, гнездилище всех ересей, сект и революций», его идея была «принята,первоначально, не в Святейшем Синоде, а в канцелярии обер прокурора <...> на нем не было благословения свыше»; перевод на русский язык неприемлем, потому что это перевод на «частное наречие одноплеменного народа»; «если переводить на русское наречие, то почему же не перевести потом на малороссийское, на белорусское и проч!»; в конце концов «если бы ты и не понимал того, что содержится в нем [славянском тексте], от самого чтения ты получаешь великое освящение»... Вместо русского перевода Филарет Киевский предлагал «оставить навсегда неприкосновенным основной текст славянского перевода <...>, как освященный древностью и переданный нам от святых славянских апостолов - Мефодия и Кирилла....», ограничившись лишь редактированием отдельных мест; издать толкования святых отцов, различные пособия для улучшения обучения славянскому языку...

Митр. Филарет (Амфитеатров) просил гр. А. П. Толстого представить его мнение непосредственно Государю Императору в расчете, что начинание Синода будет в зародыше остановлено Высочайшим рескриптом: «Одно державное слово его прекратило бы дело решительно». Позже он писал Толстому: «Поручаю Вашему благоразумию и усердию к святой Православной Церкви и Отечеству употребить сие сведения к сохранению неприкосновенности родного нам славянского текста Свящ. Писания, который я в глубине души моей почитаю отечественною святынею нашею».

Александр II предложил мнение Киевского митрополита на обсуждение Синоду, с предварительным знакомством с ним Филарета Московского. Московским святителем был составлен ответ, в котором детально обосновывалась несостоятельность положений отзыва Филарета Киевского. Так, соглашаясь, что «славянский язык преимуществует важностью», святитель указывал, что главным требованием к переводу должна быть его ясность; как подтверждает опыт, даже приходское духовенство недостаточно понимает славянский перевод Свящ. Писания; опасения, что с переводом на русский Свящ. Писания будет вытесняться славянский язык устраняется его неприкосновенностью в богослужебном использовании; единство с остальными славянскими церквами не нарушится, поскольку богослужение остается неизменным на славянском; отдельные исправления языка славянской Библии не могут решить проблему понимания, поскольку «введение в славянский текст новых слов сделает язык Библии таким пестрым, что он не будет ни славянским, ни русским и будет не привлекать, а отталкивать читателей <...> неясность останется и после сего исправления»; высказывания Киевского митрополита о переводе РБО искажают исторические факты, о чем свидетельствует его же письмо тридцатилетней давности... Ответы Московского святителя датируются июлем 1857 г.

В это же время в периодической печати появляется ряд анонимных статей, очевидно направленных на создание общественного мнения против перевода. Они не содержат ничего принципиально нового в сравнении с отзывом Киевского митрополита. По сути это публичное озвучивание его рассуждений. Отдельные пассажи этих статей достаточно красноречиво характеризуют мировоззрение их авторов: «Перевод с нынешнего еврейского на русский народный язык поколеблет Православие на Руси»; «Простолюдины на славянском языке слышат только святое и назидательное. Умеренная темнота сего слова не омрачает истину, а служит ей покрывалом и защищает от стихийного ума. Отымите это покрывало, тогда всякий будет толковать об истинах и изречениях Писания по своим понятиям и в свою пользу. А теперь темнота заставляет его или просто покоряться Церкви или просить у Церкви наставления»...

Возникшая полемика ни с той, ни с другой стороны не содержала в себе ничего принципиально нового в сравнением с теми воззрениями, которые высказывались еще в первой половине ХIХ в. в связи с переводом РБО. Так, оппоненты перевода очевидно повторяли основные суждения адмирала Шишкова, демонстрируя полное согласие с его позицией.Разве в прямую не реанимировались идеи по канонизации славянского перевода, вынашиваемые в окружении гр. Протасова. При этом оберпрокурор Синода гр. А. П. Толстой явно принял и отстаивал позицию Киевского митрополита. Тем не менее, в отличие от ситуации с первым переводом, когда мнения как его энтузиастов, так и противников насаждались путем авторитарного давления, в новой обстановке спор несогласных сторон вышел на уровень открытого и гласного обсуждения.

В этом споре Св. Синод решительно принял сторону Московского святителя. Определением от 20 марта 1858 г. Св. Синод постановил начать, с соизволения Государя Императора, русский перевод Свящ. Писания. 5 мая Александр II утвердил данное синодальное решение. Так была возобновлена прерванная 33 года назад работа.

Осуществить работу по переводу Св. Синод поручил четырем Духовным Академиям. Согласно первоначальному Проекту переводить начали с Нового Завета. Окончательно сложился следующий порядок работы. В каждой Академии был создан свой Переводной Комитет, где обсуждался сделанный перевод. Далее он отсылался на просмотр правящему епархиальному архиерею. После этого перевод поступал в Св. Синод. О том, что Синод рассматривал перевод важнейшим своим почином, свидетельствует тот факт, что один из трех присутственных синодальных дней целиком посвящался работе над переводом. В Синоде ею руководил первенствующий в нем Санкт-Петербургский митрополит: с 1856 г. по 1860 г. Григорий (Постников), с 1860 г. Исидор (Никольский). От Синода перевод доставляли в Москву митр. Филарету, который вычитывал и проверял все переводы. С замечаниями Московского святителя он возвращался обратно в Синод. Митр. Филарет личнопросмотрел и отредакти ровал весь перевод Нового Завета.Близкие к нему в это время люди вспоминали, что святитель работал над присланными к немупереводами порой по 11 часов в день. Торопился успеть!

Работа шла настолько активно и интенсивно, что уже в 1860 г. «по благословению Св. Синода» было издано Четвероевангелие, в 1862 г. остальные книги Нового Завета.

Параллельно началась работа по переводу Ветхого Завета. Первые предварительные переводы ветхозаветных книг были опубликованы в периодических церковных журналах уже в 1861 г. Переводы печата лись в «Христианском чтении», «Трудах Киевской Духовной Академии», «Православном обозрении». Были изданы переводы прот. Г. Павского, архим. Макария (Глухарева). Издал свои переводы книг Иова и Премудрости Иисуса сына Сирахова и Вятский архиеп. Агафангел (Соловьев), «прославившийся» как доносчик по «делу Павского».

Основной проблемой перевода ветхозаветной части Библии, как и в истории перевода РБО, стал выбор текстовой основы перевода. Филарет Киевский, несмотря на свое непримиримое неприятие русского перевода как такового и, видимо, предчув

ствуя выбор Синода, отдельно надавливал на этот его наиболее болезненный нерв: «...Греческая Православная Церковь признает еврейский текст поврежденным; <...> перевод Семидесяти Толковников поставлен самим Богом твердым и нерушимым оплотом против ожесточенных врагов христианства - еврейских раввинов; <...> когда приспело блаженное время обращения в христианскую веру славянских народов, Промысл Божий так устроил, что для них сделан был перевод Свящ.Писания на родной им славянский язык, и ветхозаветные книги переведены не с еврейского текста, а именно с греческого Семидесяти Толковников; <...> на верность нынешних изданий Библии еврейской полагаться никак нельзя...» Решающим и в этом не простом вопросе стало мнение Московского святителя.

В 1858 г. митр. Филарет (Дроздов) опубликовал поданную им еще в 1845 г. в Синод записку «О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого семидесяти толковников и славенского переводов Свящ. Писания». Написанная в годы «непримиримой оппозиции» русскому переводу, записка поднимала вопросы статуса двух основополагающих текстов Ветхого Завета - еврейского и греческого - в связи с обсуждаемыми тогда различными проектами в отношении славянской Библии. Публикация фактически ставила ее в положение программного документа возобновляемого русского перевода. В пространном рассуждении записки делался экскурс в историю двух текстов и их церковное употребление, указывалось на их достоинства и проблемы, иллюстрировались и оценивались некоторые разночтения МТ и LXX. Основной направленностью этого документа было признание непреходящей ценности свидетельств обоих текстов. В нем, однако, никак не оговаривался вопрос практического применения этих выводов. Определяющими в плане уже практического использования двух текстов в русском переводе Ветхого Завета можно признать опубликованное в 1861 г. митр. Филаретом письмо к нему архим. Макария (Глухарева) от 1834 г., где обосновывался выбор еврейского текста как основы перевода, и обращение святителя в Синод от 20 января 1863 г., в котором он еще раз указывал на необходимость учитывать оба текста. Так определилась программная позиция русского перевода в его ветхозаветной части как перевода с еврейского оригинала «под руководством греческой Библии» (выражение Чистовича).

В Синодальном переводе варианты текста LXX, отличные от МТ, помещались в скобки. Таким образом перевод нес свидетельство обоих текстов. Однако подобное приведение двух текстов к одному знаменателю легко исполнялось только в тех местах, где их различия носили характер разъясняющего добавления. В тех случаях, когда между ними наблюдались расхождения в смысле,значительные несовпадения в объеме и порядке, переводчики вынуждены были останавливаться на одной из версий. При этом сам выбор никак не оговаривался, но, как можно понять, чаще ориентировались на вариант сла вянской Библии. Кроме того, скобки использовались и как синтаксический пунктуационный знак. Все это изначально обуславливало и эклектизм, и произвольность перевода. Еще до окончания работы Чистович отмечал эту слабую сторону Синодального перевода: «Нельзя не сознаться, что эта система перевода, имея свои бесспорные достоинства, имеет также свои неудобства. Прежде всего она весьма неопределенная и не поддается каким либо точно определенным правилам. Смешение, и так сказать, слияние двух текстов с предпочтением в одном случае еврейского, в другом греческого, и было и всегда останется делом произвола переводчиков, и нет никаких средств положить границы этому произволу».

В октябре 1867 г. на заседании Св. Синода Санкт-Петербургский митр. Исидор докладывал о желании митр. Филарета (Дроздова) принять участие в редактировании русского перевода Ветхого Завета. Этой инициативе, однако, несуждено было исполниться.Кончина Московского архипастыря, последовавшая 19 ноября 1867 г., завершила пятидесятилетний юбилей его земных трудов над русским переводом Библии.

С 1867 г. вся работа по окончательной подготовке русского перевода была сосредоточена в самом Св. Синоде. Особое внимание ей уделял митр. Исидор, протеже митр. Филарета. Основной труд по редактированию в Синоде взял на себя протопресвитер В. Б. Бажанов, преемник прот. Г. Павского на посту законоучителя Наследника престола. Оба в свое время обучались в Санкт-Петербургской Духовной Академии у Павского.

Вся острота и важность проблемы выбора текстовой основы перевода Ветхого Завета еще раз проявилась в полемике, возникшей, когда окончательное издание Синодального перевода близилось к завершению. В середине 70-х в церковной периодике развернулась достаточно острая дискуссия, инициатором которой стал свят. Феофан (Говоров), решительно несогласный с выбором еврейского текста как основы перевода. Позиция святителя сводилась к нескольким тезисам: МТ неприемлем, поскольку и преднамеренно, и непреднамеренно искажен иудеями, он чужд церковной традиции, которая его не знает, и его использование означает разрыв с традицией славянской Библии. переводить необходимо с текста LXX, освященного его исключительным употреблением в Церкви. При этом сама проблематика исходных библейских текстов никак им не затрагивалась. Еп. Феофану оппонировал проф. П. И. Горский-Платонов, доводы которого, опиравшиеся на филологический и исторический анализ, отчетливо показали научную несостоятельность аргументов святителя, их очевидный анахронизм.

Ветхозаветная часть русского перевода издавалась частями: в 1868 г.вышло Пятикнижие; в 1869 г. - исторические книги; в 1872 г. - учительные книги; в 1875 г.- пророческие. В 1876 г. по благословению Святейшего Правительствующего Синода был издан полный русский перевод Библии. Авторизованный высшей церковной властью Русской Православной Церкви он получил всеобщую известность как «Синодальный».

Изданием 1876 г. завершилась шестидесятилетняя эпопея русского перевода Свящ. Писания в ХIХ в. Синодальный перевод стал ее закономерным итогом и как завершение усилий многих и самых разных его энтузиастов, в ознаменование исполнения евангельских слов «стучите, и отворят вам», и в плане преемственности в использовании решений и результатов своих предшественников по переводческой работе. Относительно первого нельзя не отметить особой роли свят. Филарета (Дроздова). Его стараниями работа по переводу была начата, настойчивостью продолжена,под его покровительством завершена. (Канонизация святителя в 1994 г. оставляет православным верить в его небесное покровительство окончанию трудов по созданию русской Библии.) Он был и главным идеологом, и организатором, и переводчиком.Показывает Синодальный перевод и очевидную преемственность предшествующим ему переводам: РБО, прот. Г. Павского и преподобного Макария (Глухарева). Новые переводчики определенно пользовались наследием первой половины ХIХ в., серьезно повлиявшим на конечный результат. Сравнительный анализ переводов Нового Завета РБО и Синодального позволяет исследователям утверждать их генетическую связь. Переводной Комитет Санкт-Петербургской Академии в своих трудах по переводу Ветхого Завета имел возможность опираться на Восьмикнижие РБО, собственный экземпляр которого передал туда митр. Григорий (Постников). Во всяком случае, в Синодальном Ветхом Завете был использован тот же принцип перевода, что и в Восьмикнижии РБО.

Примечательно, что ни во время работы, ни по ее завершении Синодальный перевод не рассматривался в качестве единственного и неизменного. О «последующих исправ лениях русского перевода Библии, издаваемого от лица Св. Синода» говорил Чистович еще до издания полной русской Библии.

Примечательно, что ни во время работы, ни по ее завершении Синодальный перевод не рассматривался в качестве единственного и неизменного. О «последующих исправ лениях русского перевода Библии, издаваемого от лица Св. Синода» говорил Чистович еще до издания полной русской Библии.

В 1916 г., в связи со столетним юбилеем русского перевода, известный отечественный славист и библеист И. Е. Евсеев высказывался о необходимости нового русского перевода, формулируя главным требованием к «надлежащему достоинству русского национального перевода Библии» художественное совершенство ее языка.

Важным событием для протестантских общин России стала публикация Синодального перевода, выполненная Синодальной типографией «с разрешением Святейшего Правительствующего Синода для Английского Библейского Общества» в 1882 г. На титульном листе значилось:«Священные книги Ветхого Завета в переводе с еврейского текста». Издание в его ветхозаветной части состояло только из книг, входящих в состав еврейской Библии, и, таким образом, отвечало утвердившемуся в протестантской традиции канону Ветхого Завета. Сам текст был отредактирован на предмет устранения из него версий перевода Семидесяти, что достигалось механическим удалением всех помещенных в скобки частей. Впоследствии этим изданием и перепечатками с него пользовались несколько поколений верующих. Среди этих перепечаток наиболее известно издание Американского Библейского Общества 1947 г. (набор в две колонки с параллельными местами посередине), ставшее основным изданием Библии для российских протестантов.

К сожалению, метод редактирования 1882 г. привел к тому, что из текста были также удалены и слова из еврейского оригинала (в тех местах, где скобки использовались в качестве пунктуационного знака). В 1991 – 1993 гг. РБО провело сверку «протестантской» Библии с переводом 1876 г. и еврейским текстом. В результате этой работы ошибочно удаленные части Синодального перевода были восстановлены; начиная с 1994 г. выправленный текст печатается во всех изданиях Библии, выпускаемых РБО в объеме канонических книг.

До сих пор Синодальный перевод остается наиболее употребительным русским переводом Библии, с которым прочно ассоциируется само название русской Библии. Его практическое использование всеми христианскими Церквами России создает уникальную ситуацию русской Библии как общего, надконфессионального текста Свящ. Писания.

Собор действительно высказал ясное намерение приступить к подготовке новой версии перевода Писания (хотя официальных определений так и не принял на этот счет), но, как нетрудно понять, скоро перед Церковью встали совершенно другие задачи. Речь уже шла не о том, насколько хорош Синодальный текст и в каких отношениях его можно было бы исправить, а скорее о том, будет ли Библия вообще доступна русскому читателю в каком бы то ни было переводе. При коммунистической власти Синодальный перевод стал переводом исповедническим: именно его рвали и топтали на допросах (как рассказывал о своем собственном допросе адвентист М. П. Кулаков), его провозили нелегально из-за границы, его получали в читальных залах библиотек по специальному разрешению, его переиздавали крайне редко и очень ограниченными тиражами, а порой и переписывали от руки. В результате именно через него приходили ко Христу поколения наших соотечественников, и сегодня многим из них трудно представить себе, что возможна какая-то другая русская Библия.

Тем не менее стоит отметить, что никакая церковная инстанция никогда не провозглашала его единственным или непогрешимым, не канонизировала его (а равно и церковнославянский перевод), подобно тому, как католиками была в свое время канонизирована Вульгата - латинский перевод Библии.

Подводя краткий итог, можно сказать следующее. Вполне очевидно, что Синодальный перевод надолго, если не навсегда, останется главной русской Библией. Вместе с тем мы не видим никаких причин, по которым именно этот текст должен быть единственной русской Библией. Особенно необходимым представляется сегодня создание русского перевода Септуагинты - традиционного Ветхозаветного текста Православной Церкви. Сложилось так, что она уже переведена на основные европейские языки, кроме русского. Вполне возможно появление со временем обновленной редакции Синодального перевода, с учетом новейших научных достижений и изменений в русской стилистике. Именно так поступили с Библией короля Иакова в англоязычном мире, и с лютеровским переводом в Германии.

Разумеется, сегодня выходят новые переводы, и часть из них заслуживает самого серьезного внимания и признания, но вполне может оказаться и так, что история Синодального перевода далеко не закончена, и совсем не потому только, что он по-прежнему занимает почетное место на наших книжных полках.

«Русская Библия» – мы все знаем, что это такое. Конечно же, это Синодальный перевод, и он, казалось, был всегда… Но на самом деле ему меньше полутора веков. Почему получилось так, что современники Пушкина не могли читать Библию по-русски? По каким принципам выполнен этот перевод, в чем его достоинства и недостатки?

Достаточно ли нам только этого перевода?

Допустим ли русский перевод?

Попытки переводить библейский текст на русский язык предпринимались достаточно давно: это были переложения псалмов Симеона Полоцкого (1680 г.), Авраамия Фирсова (1683 г.), Василия Тредиаковского (1753 г.). Есть сведения, что в царствование Петра I Библию переводил на русский пастор Эрнст Глюк, но этот перевод, если он вообще существовал, бесследно пропал после его смерти в 1705 г.

Принципиальное решение подготовить официальный перевод Библии на русский Святейший Синод по предложению императора Александра I принял только в начале 1816-го. Большую роль здесь сыграло учрежденное за несколько лет до того Российское Библейское общество, по образцу некоторых западных стран (первое подобное общество было создано в Великобритании). Цель подобных обществ с самого начала заключалась в том, чтобы обеспечить всех желающих изданием Библии по доступной цене и на родном языке, и вполне естественно, что в России это, прежде всего, был русский язык (хотя Библейское общество занималось и переводами на языки других народов).

Уже в 1819 г. было издано Четвероевангелие, а в 1821 г. – полный .

Первые издания были параллельными, с русским и славянским текстом. Началась работа и над Ветхим Заветом, при этом изначально перевод делался с еврейского текста, а при редактировании добавлялись в квадратных скобках варианты из греческого перевода (Септуагинты). В 1822 г. впервые вышла Псалтирь, причем за два года ее тираж составил более ста тысяч экземпляров.

Главными сторонниками перевода были на тот момент обер-прокурор и министр просвещения князь А. Н. Голицын, а также ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии архимандрит Филарет, будущий Московский святитель. Отставка Голицына в 1824-м году во многом определила и судьбу всего проекта: Библейское общество было закрыто, переводческая работа прекращена, и в конце 1825 г. тираж первых восьми книг Ветхого Завета был сожжен на кирпичном заводе. Критики, первыми из которых были митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Серафим (Глаголевский) и новый министр просвещения адмирал А. С. Шишков, не столько были недовольны качеством перевода, сколько отрицали саму возможность и необходимость какой-либо Библии для русских читателей, кроме церковнославянской. Разумеется, сыграла свою роль и настороженность по поводу мистических исканий и религиозных экспериментов тогдашнего петербургского общества.

Более чем на три десятилетия всякая официальная работа над переводом стала невозможной. Однако насущная потребность в нем никуда не делась, церковнославянский текст все же не мог удовлетворить всех: достаточно сказать, что А.С. Пушкин читал Библию по-французски. Поэтому продолжалась и неофициальная работа над переводами.

Здесь следует упомянуть прежде всего двух человек. Первый – это протоиерей Герасим Павский, ставший еще в 1819-м г. основным редактором первого официального перевода. Затем он преподавал древнееврейский язык в С-Петербургской Духовной Академии. На занятиях широко использовались подготовленные им учебные переводы некоторых пророческих и поэтических книг Ветхого Завета, где, помимо всего прочего, отрывки из пророческих книг располагались не в каноническом, а в «хронологическом» порядке, в соответствии с представлениями некоторых ученых того времени. Переводы показались студентам настолько интересными, что их литографические копии стали расходиться за пределами Академии и даже Санкт-Петербурга.

В результате в 1841-м г. по доносу на переводчика было проведено синодальное расследование. О. Герасим остался в Академии, но о всякой переводческой деятельности должен был на долгое время забыть. Впоследствии в журнале «Дух христианина» в 1862 – 1863 гг., уже в ходе подготовки Синодального издания, вышли его переводы некоторых исторических книг Ветхого Завета и Притчей. О. Герасим был последовательным сторонником перевода только с еврейского Масоретского текста, который в те времена ученые обычно отождествляли с оригиналом Библии.

Другой переводчик того времени – преподобный Макарий (Глухарев) , просветитель Алтая. Живя в основанной им миссии в алтайских предгорьях, он не только переводил Писание на язык местных кочевников (потомки которых сегодня сохраняют о нем самую теплую память), но и думал о необходимости русского перевода Ветхого Завета. Перевод Нового Завета и Псалтири к тому моменту уже существовал, хотя более не печатался и не распространялся, поэтому не случайно вся переводческая деятельность в ту пору была направлена на восполнение пробела в ветхозаветной части Писания. Для начала о. Макарий написал о своих предложениях митрополиту Филарету, но поскольку ответа не было, он с 1837 г. приступил к самостоятельной работе, отчасти пользуясь литографиями Павского. Результаты своих трудов он сначала отсылал в Комиссию духовных училищ, а затем и непосредственно в Синод, с приложением своего письма.

Тон его послания к Синоду – под стать книге Исайи, которую оно сопровождало.

О. Макарий обличает Синод за нежелание порадеть в деле духовного просвещения России, называет бунт декабристов, наводнение в Петербурге и прочие бедствия прямым следствием этого нерадения. Те же слова повторяет он без стеснения и в письме самому императору Николаю I! Ответом была не слишком тяжелая епитимья… и сданные в архив черновики переводов. Впрочем, митрополит Филарет после этой истории обратил внимание на о. Макария и написал ему подробный ответ, суть которого сводилась к одному тезису: еще не настало время для этого перевода.

Однако о. Макарий продолжил работу и перевел полностью , кроме уже давно изданной Псалтири; его переводы уже после его смерти были напечатаны в

«Православном обозрении» за 1860 – 1867 гг. и использовались при подготовке Синодального издания. Эти переводы полностью следуют древнееврейскому тексту.

С какого языка переводить?

Во времена царствования Николая I, когда практическая работа по переводу могла носить только частный характер, митрополит Филарет разрабатывал теоретические основания для будущего перевода. Особую роль сыграла его записка к Священному Синоду «О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого седмидесяти толковников и славенского переводов Священного Писания » (1845 г.) – по сути, методологическая основа будущего Синодального перевода.

Как мы видим, для большинства переводчиков того времени вопрос о текстологической основе для перевода Ветхого Завета просто не стоял – они брали дошедший до нас древнееврейский текст. В то же время всем было ясно, что традиционным текстом Православной Церкви всегда был «перевод семидесяти толковников» (Септуагинта), с которой в свое время был сделан и церковнославянский перевод. Нельзя сказать, чтобы другие варианты текста всегда отвергались: так, при подготовке первого полного издания Библии на Руси, т.н. «Геннадиевской Библии» 1499 г. использовался и латинский перевод, и отчасти даже еврейский Масоретский текст. Но все же Масоретский текст традиционно принадлежал скорее синагоге, чем Церкви.

Митрополит Филарет предложил своего рода компромисс: переводить еврейский текст, но дополнять и даже править перевод (в догматически значимых местах) в соответствии с Септуагинтой и церковнославянским текстом. Именно так и было решено поступить, когда на заседании Синода по поводу коронации Александра II (1856 г.) с подачи митрополита Филарета было принято решение возобновить перевод Библии на русский язык. Впрочем, это решение не означало начала работы, ведь у проекта было немало противников. К их числу относился, к примеру, Киевский митрополит Филарет (Амфитеатров) .

Аргументация противников перевода практически не менялась со времен адмирала Шишкова: церковнославянский и русский суть разные стили одного языка, к тому же первый объединяет разные православные народы. «Если переводить на русское наречие, то почему же не перевести потом на малороссийское, на белорусское и проч.!» – восклицал митрополит Филарет Киевский. Кроме того, широкое знакомство с библейским текстом могло, по его мнению, способствовать развитию ересей, как это и произошло на родине библейских обществ, в Англии. Вместо перевода предлагалось исправлять отдельные слова славянского текста и обучать народ церковнославянскому языку. Кстати, такое же решение предлагалось и для «инородцев», в отношении которых оно выглядело совершенно утопично. Разделял эту позицию и оберпрокурор граф А.П. Толстой.

Спор двух митрополитов Филаретов, Московского и Киевского, стал предметом подробного обсуждения в Синоде, и в 1858 г. он подтвердил решение двухлетней давности: начать перевод. Император утвердил это решение. В результате в четырех Духовных Академиях (Петербургской, Московской, Киевской и Казанской), которым и было поручено это начинание, были созданы свои переводческие комитеты. Их труды утверждались епархиальными архиереями и затем Синодом, который полностью посвящал этому делу один из трех своих присутственных дней. Затем свою редактуру вносил Святитель Филарет Московский , который фактически был главным редактором этого перевода и посвятил работе над ним последние годы своей жизни (он скончался в 1867 г.). Наконец, текст окончательно утверждался Синодом.

Таким образом, в 1860 г. было издано Четвероевангелие, а в 1862 г. Новый Завет.

Разумеется, это был новый перевод, ощутимо отличавшийся от изданий начала XIX в. При подготовке Ветхого Завета использовались как уже существующие переводы о.

Макария, которые были серьезно отредактированы, так и заново подготовленные тексты. С 1868 г. по 1875 г. публиковались отдельные сборники ветхозаветных книг.

Работа над ними велась в соответствии с принципами «Записки» митрополита Филарета: за основу брался еврейский текст, но к нему давались дополнения и делались исправления на основе текстов греческого и славянского. Наиболее очевидные из таких дополнений ставились в простые скобки, что создавало путаницу: скобки использовались и как обычный знак препинания. В результате возник свой, особенный тип текста, эклектически сочетавший элементы еврейского и греческого текста. Что касается Нового Завета, тут всё было значительно проще: за основу был взят традиционный византийский вариант текста, который, с небольшими отличиями, был известен и на Западе (т.н. Textus receptus , т.е. «общепринятый текст»), и на Востоке христианского мира. За основу были взяты западные издания, а слова, присутствовавшие в церковнославянском, но отсутствовавшие в этих изданиях, также давались в скобках. Добавленные «для ясности и связи речи» слова были выделены курсивом.

Итак, в 1876 г. была, наконец, издана полная Библия, получившая отныне название Синодальной. Однако на этом ее история не завершилась. Во-первых, в 1882 г. была выпущена протестантская редакция перевода «с разрешением Святейшего Правительствующего Синода для Английского Библейского Общества». В ее ветхозаветной части были удалены все слова, помещенные в скобки. Это не привело и не могло привести к полному тождеству такого текста с еврейской Библией, поскольку многие исправления были сделаны на уровне отдельных слов или выбора той или иной интерпретации. Зато были уничтожены и те скобки, которые использовались просто как знак пунктуации. В дальнейшем этот вариант текста многократно перепечатывался протестантами. В результате получилось, что существуют два варианта Синодального текста: православный и протестантский, не включающий те ветхозаветные книги, которые не входят в протестантский канон. Как правило, такие издания содержат подзаголовок

«канонические книги». В последние полтора десятилетия Российское библейское общество стало издавать исправленный вариант такого текста, куда, по крайней мере, были возвращены несправедливо удаленные в издании 1882 г. скобки.

В 1926 г. Библия была впервые напечатана в новой орфографии. Начиная с издания Московской патриархии 1956 г., подверглись незначительной правке устаревшие грамматические формы (например, «увидевши» заменялось на «увидев», а «лицем» на

«лицом»).

Не только Синодальный

Характерно, что еще до революции 1917-го г. Синодальный перевод далеко не воспринимался как единственный возможный русский текст Библии. Во-первых, в Лондоне в 1866 – 1875 гг., т.е. практически параллельно с Синодальным, был издан перевод В. А. Левинсона и Д. А. Хвольсона, который предназначался «для употребления евреям». По стилю, впрочем, он весьма близок к Синодальному. Существовали и другие переводы, предназначенные для евреев. Такие издания, как правило, выходили с параллельным древнееврейским текстом, иногда перевод сопровождался комментариями. Прежде всего, тут стоит упомянуть издания, подготовленные Л. И. Мандельштамом (выходили в Берлине в 1860-е и 70-е гг.) и О. Н. Штейнбергом (Вильна, 1870-е гг.). Не прервалась эта традиция и по сей день, хотя современные переводы «для евреев» куда меньше походят на Синодальный, чем сто лет назад.

Но и с христианской стороны переводческая деятельность продолжалась. Многим известен перевод Нового Завета, выполненный обер-прокурором Синода К.П. Победоносцевым (С-Петербург, 1905), цель которого состояла в том, чтобы приблизить русский текст к церковнославянскому.

Кроме того, предпринимались переводы Ветхого Завета с Септуагинты. В 1870-е гг. выходили отдельные книги в переводах , а затем и П.А. Юнгерова (Казань, 1882 – 1911 гг.). Из всех этих переводов наибольшую известность получил юнгеровский перевод Псалтири, переизданный в 1996 г. Он довольно академичен и предназначен, прежде всего, для самостоятельного разбора трудных мест славянского или греческого текста. Для келейной молитвы такой текст плохо подходит.

Выходили вплоть до 1920-х гг. также переводы отдельных книг, выполненные самыми разными авторами, которые стремились передать красоту и глубину поразившего их библейского текста. Это, к примеру, Послания к галатам и ефесянам в переводе А.С. Хомякова; Притчи Соломоновы в переводе епископа Антонина (Грановского); Песнь песней и Руфь в переводе А. Эфроса.

Раздавались и голоса в пользу ревизии Синодальной Библии. Славист и библеист И.Е. Евсеев написал даже отдельную работу «Собор и Библия» к Поместному Собору 1917–18 гг. Основные претензии к Синодальному переводу были связаны с его стилем. Действительно, история перевода такова, что основные его черновики писались в ту пору, когда язык классической русской прозы только еще складывался. Но приговор Евсеева кажется нам все же слишком суровым: «Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век».

Собор действительно высказал ясное намерение приступить к подготовке новой версии перевода Писания, но, как нетрудно понять, скоро перед встали совершенно другие задачи. Речь уже не шла о том, насколько хорош Синодальный текст и в каких отношениях его можно было бы исправить – скорее, о том, будет ли Библия вообще в каком бы то ни было переводе доступна русскому читателю. При коммунистической власти Синодальный перевод стал переводом исповедническим: именно его рвали и топтали на допросах (как рассказывал о своем собственном допросе адвентист М.П. Кулаков), его провозили нелегально из-за границы, его получали в читальных залах библиотек по специальному разрешению, его переиздавали крайне редко и очень ограниченными тиражами, нередко переписывали от руки. В результате именно через него приходили ко Христу поколения наших соотечественников, и сегодня многим из них трудно представить себе, что возможна какая-то другая русская Библия.

Синодальный перевод сегодня

Как сегодня мы можем оценить этот перевод? Вполне очевидно, что он надолго останется главной русской Библией, и не только для православных людей. Вместе с тем, никто и никогда не объявлял его безошибочным или единственно возможным. Поэтому, отмечая его несомненные достоинства, можно говорить и о недостатках.

Прежде всего, как уже и отмечалось, это стиль, причем не только его тяжеловесность и архаичность. Можно сказать, что Синодальный перевод практически не отражает стилистическую разницу между разными жанрами и авторами, передавая послания или псалмы примерно так же, как и повествование либо законоположения.

Главное, что стиль порой оказывается чрезмерно тяжелым, те же Послания без дополнительной справочной литературы просто невозможно бывает понять.

Встречаются в переводе и непоследовательности. Так, упомянутые в исторических книгах Екрон и Аккарон – на самом деле один город. Одно из еврейских имен встречается в Ветхом Завете всего одиннадцать раз в трех книгах, и оно переведено четырьмя разными способами: Елиав, Елигу, Елия, Илий. Непоследовательность касается, конечно же, не только имен собственных. В новозаветных посланиях нередко оказывается так, что одно и то же слово, имеющее ключевое значение, переводится по-разному даже в пределах одной главы, например, пресловутое дикайосюнэ (см. 12-ю главу) – как «правда» и тут же как

«праведность», что разрушает логику текста.

Порой у нас есть сегодня основания думать, что переводчики допустили ошибку.

Наиболее яркий пример уже разобран в 10-й главе – это 2 Царств 12:31, где говорится, что царь Давид якобы истребил всех аммонитян, хотя он, скорее всего, лишь заставил их работать.

Есть у Синодального перевода и еще одна особенность, которую трудно назвать недостатком, но которая заставляет задуматься о возможности иных переводов. Как уже было сказано, его ветхозаветная часть в основном следует древнееврейскому тексту.

Сложилось так, что Септуагинта уже переведена на основные европейские языки, кроме русского, и этот пробел, безусловно, стоит восполнить.

В настоящее время выходят новые переводы Библии, основанные на разных принципах и ориентированные на разные аудитории, мы поговорим о них в следующей главе. Вполне можно представить себе и появление обновленной редакции Синодального перевода, с учетом новейших научных достижений и изменений в русской стилистике, а можно представить себе и новые переводы для церковного читателя.