Толковая псалтирь. Объяснения церковных и домашних молитв. Толкование на шестопсалмие

Разбиение текста на псалмы (и, следовательно, их нумерация) различается в иудейском (так называемом масоретском) тексте Библии и в древнегреческом «переводе 70 толковников» (Септуагинте).

- Православная церковь использует переводы, основанные на Септуагинте, и, соответственно, греческую нумерацию псалмов.

- Римско-католическая церковь традиционно использует латинский перевод (именуемый Вульгата ), где нумерация также совпадает с греческой; такая же нумерация и в современном латинском издании Литургии часов . Однако в новом латинском переводе Библии (Новая Вульгата), равно как и во многих переводах на национальные языки, используется масоретская нумерация.

- Протестанты обычно используют масоретскую нумерацию.

Септуагинта (и, соответственно, православная Псалтирь) содержит также 151-й псалом , который, впрочем, не входит ни в одну из кафизм (см. ниже) и при богослужении не читается.

В большинстве российских изданий Библии, в том числе и протестантских, обычно используется греческая нумерация (о чём всегда необходимо помнить при переводах и сравнении текстов), иногда двойная. В данной статье, в соответствии с установившейся традицией, также применяется греческая нумерация.

Два вступительных псалма задают тон всей книге, все псалмы сложены по правилам еврейской поэзии и часто достигают изумительной красоты и силы. Поэтическая форма и метрическая организация Псалтири основана на синтаксическом параллелизме . Он объединяет или синонимические вариации одной и той же мысли, или общую мысль и её конкретизацию, или две противоположные мысли, или, наконец, два высказывания, находящиеся в отношении восходящей градации.

По содержанию среди текстов Псалтири различаются жанровые разновидности: наряду с прославлением Бога встречаются мольбы (6, 50), проникновенные жалобы (43, 101) и проклятия (57, 108), исторические обзоры (105) и даже брачная песнь (44, ср. «Песнь песней »). Некоторые псалмы отличаются философски медитативным характером, например 8-й, содержащий теологические размышления о величии человека. Однако Псалтыри как целостной книге присуще единство жизневосприятия, общность религиозных тем и мотивов: обращенность человека (или народа) к Богу как личностной силе, неотступному наблюдателю и слушателю, испытующему глубины человеческого сердца. Псалмы как литературный жанр находятся в русле общего развития ближневосточной лирики (псалом 103 близок к египетским гимнам Солнцу эпохи Эхнатона), но выделяются своим резко личностным характером. Жанр псалмов разрабатывался в иудейской литературе и позднее (так называемые Соломоновы псалмы , I век до н. э.).

В Танахе книга Тегилим разделена на пять книг. Первую составляют псалмы 1-40, вторую - 41-71, третью - 72-88, четвёртую - 89-105, пятую - 106-150.

Надписания псалмов

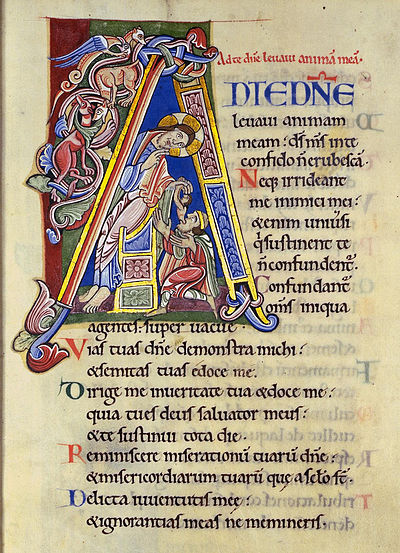

Cтраница из Лейденского псалтыря св. Людовика (13 век)

В большинстве псалмов имеются надписания, которые представляют собой значительную трудность при установлении их происхождения и значения. В этих надписаниях указываются имена псалмопевцев - составителей и исполнителей псалмов; исторические события, по поводу которых написан тот или иной псалом; указания для исполнителей и т. д. Для многих слов значение точно не установлено, из-за этого существуют различные варианты переводов. Некоторые надписания различаются в масоретском тексте и в Септуагинте; некоторые надписания добавлены в церковнославянском тексте, так в 1-ом и 2-ом псалмах появились заголовки «Псалом Давида», перешедшие и в русский текст Библии.

Указания на жанровую принадлежность

- מִזְמוֹר (Мизмор ) - это надписание имеется более чем у трети всех псалмов. Точное значение слова не установлено, оно возводится к корню zmr - «дрожать» и, возможно, связано с тем, что произведение следовало петь под аккомпанемент струнного инструмента. Есть мнение, что словом «мизмор» обозначены псалмы, предназначавшиеся для исполнения во время богослужения в Иерусалимском храме . На русский язык переводится словом «псалом» (греч. Ψαλμὸς ), в соответствии с Септуагинтой.

- שִׁגָּיוֹן (Шигайон ) - это надписание имеет только 7-й псалом. Значение термина совершенно непонятно, оно может означать как вид мелодии, так и музыкальный инструмент. В Септуагинте и славянской Библии передано как «псалом», в синодальном переводе переведено как «Плачевная песнь».

- מִכְתָּם (Михтам ) - надписание псалмов 15, 55-59. Корень - ktm, «золото» - не объясняет значения слова. В Септуагинте переведено как Στηλογραφία - надпись на камне , в славянской Библии - калька с греческого: столпописание . В синодальном переводе имеем просто «Писание», а для 15-го псалма - почему-то «Песнь».

- תְּפִלָּה (Тфила ) - «Молитва». Это надписание имеют пять псалмов 16, 85, 89, 101, 141.

- מַשְׂכִּיל (Маскиль ) - надписание 13 псалмов (31, 41, 43, 44, 51-54, 73, 77, 87, 88, 141), происходит от слова, означающего «ум», «понимание». Именно так и переведено в Септуагинте - συνέσεως или εἰς σύνεσιν (в славянской Библии - калька с греческого - «Разума» или «В разум»). Слово «Маскиль» может означать умного, образованного человека, а в приложении к литературному произведению - «обучающее» (в соответствии с этим в синодальном переводе имеем «Учение») или даже «популярное», «хит».

- שִׁיר (Шир ), обычно в сочетании «Мизмор шир » - «Песнь». Это надписание псалмов 18, 29, 44, 45, 47, 64-67, 74, 75, 82, 86, 87, 91, 107, а также 119-133, имеющих особое название «Песнь восхождения ».

- תְּהִלָּה (Тегила ) - «Хвала». Это надписание имеет только один псалом, 144-й, тем не менее по этому заголовку вся книга в еврейской Библии называется Тегилим , «Хваления».

Указания на авторство

Упоминание имён в надписаниях псалмов, например, לְדָוִד (ле-Давид ) может означать не только указание на автора (что псалом написан Давидом), но и то, что псалом посвящен Давиду или то, что в нём идёт речь о Давиде; и в некоторых случаях эти смысловые значения трудно разграничить. Некоторые надписания такого рода отсутствуют в масоретском тексте, но имеются в Септуагинте, являясь отражением александрийской традиции. Особое место занимает надписание לַמְנַצֵּחַ (Ла-менаццеах ). Это слово происходит от корня «вечность» и передаётся в славянской Библии как «В конец» (греч. Εἰς τὸ τέλος ). По утвердившемуся мнению, однако, слово מְנַצֵּח здесь означает руководителя хора (дирижёра , регента). В соответствии с этим в синодальном переводе имеем «Начальнику хора». Предполагается, что псалмы с таким надписанием были предназначены для передачи начальнику хора левитов при храме для разучивания; в некоторых из них содержатся дополнительные указания о порядке исполнения.

Указания на порядок исполнения

Эти надписания могут указывать на то, что псалом следует исполнять под аккомпанемент определённых музыкальных инструментов или на определённый традиционный мотив. Мы сейчас не знаем ни этих мелодий, ни характера и звучания древних инструментов; поэтому перевод здесь может быть лишь приблизительный, причём понимание этих слов в Септуагинте расходится с современным.

- בִּנְגִינוֹת (Би-негинот ) и עַל נְגִינַת (Аль-негинат ) - переводится «На струнных [инструментах]» или «на струнном», в Септуагинте ἐν ψαλμοῖς или ἐν ὕμνοις, в славянской Библии - в обоих случаях одинаково: «В песнех».

- אֶל הַנְּחִילוֹת (Эль-һа-нехилот ) - переводится «На духовых [инструментах]», в славянской Библии - «О наследствующем», то же по Септуагинте (ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης).

- עַל הַשְּׁמִינִית (Аль-һа-шеминит ) - переводится «На восьмиструнном», в славянской Библии - «О осмей», что означает то же самое.

- בִּנְגִינוֹת עַל הַשְּׁמִינִית (Би-негинот аль-һа-шеминит ) - переводится также «На восьмиструнном», в славянской Библии - «В песнех о осмем», по Септуагинте - ἐν ὕμνοις, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης.

- עַל הַגִּתִּית (Аль-һа-гитит ). Слово גת (Гат ) означает «точило», а также является названием филистимского города Гефа . Первого значения придерживается Септуагинта (ὑπὲρ τῶν ληνῶν), в славянской Библии - «О точилех» (при таком понимании это означает, что псалом исполняли на мелодию тех песен, которые традиционно пели при выжимании виноградного сока), второго значения - синодальный перевод: «На гефском [инструменте]».

- עַל שֹׁשַׁנִּים (Аль-шошаним ), а также עַל שׁוּשַׁן עֵדוּת (Аль-шушан-эдут ). Слово ששנ (шошан ) означает «лилия». Значение надписания темно, в синодальном переводе оно передано просто транскрипцией («на Шошан», «на Шошанниме» и «на Шушан-Эдуф»). В Септуагинте переведено в переносном смысле - ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων, «о изменяемых» и τοῖς ἀλλοιωθησομένοις ἔτι, «о изменитися хотящих».

- עַל עֲלָמוֹת (Аль-аламот ). По одному из предположений надписание указывает на то, что псалом предназначен для исполнения высоким голосом. В синодальном переводе передано транскрипцией («на аламоф»). В септуагинте переведено ὑπὲρ τῶν κρυφίων, «о тайных».

- עַל מָחֲלַת (Аль-махалат ). Это надписание, наоборот, передано транскрипцией в Септуагинте (ὑπὲρ μαελέθ) и в славянской Библии («О маелефе»). В синодальном переводе имеем «на Махалаф» или «на духовом [инструменте]», однако корень слова здесь не тот, что в слове הַנְּחִילוֹת, и означает «Танец».

Авторство

Традиционно автором Псалтири считают царя Давида , хотя на многих псалмах очевидны следы позднейшего происхождения: времён плена вавилонского и ещё позже. В самом тексте книги для некоторых псалмов прямо указаны иные авторы: главный псалмопевец Давида Асаф (см. 1Пар. ), храмовые привратники сыны Кореевы (Кораха) (1Пар. ), Моисей и др. В Талмуде (Бава Батра, 14б) в числе авторов, кроме Давида, упомянуты Адам , Мелхиседек , Авраам , Моисей, Асаф, Еман, Идифун и сыны Кореевы. Классический еврейский комментатор Раши насчитывает в начале своего комментария к Псалмам десять авторов.

Вернее всего, Псалтирь вырастала постепенно, как всякий продукт коллективного творчества, и в канон еврейских священных книг вошла сравнительно поздно, после строгой обработки и редакции.

Богослужебное использование

В современном иудаизме псалмы являются важной частью как индивидуальной молитвы, так и синагогальной службы. Особенно важное значение придаётся троекратному в течение дня чтению молитвы «Ашрей» (ивр. אשרי - Счастливы ), которая состоит из псалма 144, к которому в начале добавлены два стиха из псалмов 83 и 143, а в конце - заключительный стих из псалма 113 (нумерация здесь и далее дана по греческому варианту; при сравнении текстов следует помнить, что в иудаизме используется масоретская нумерация). Ежедневно читаются псалмы 145-150 и некоторые другие. В праздничных богослужениях особое место занимает Галель - псалмы 112-117. Каждому дню недели соответствует определённый псалом: в воскресенье читается псалом 23, в понедельник - 47, во вторник - 81, в среду - 93, в четверг - 80, в пятницу - 92, в субботу - псалом 91. Согласно Мишне , эти псалмы исполнялись ещё левитами в Храме во время принесения ежедневной жертвы.

В некоторых общинах принят обычай прочитывать всю книгу Тегилим за неделю или за месяц, с определённой разбивкой по дням. Так, у хасидов Хабада книга читается каждое утро и прочитывается за месяц, кроме этого утром в последнюю субботу месяца книга Тегилим читается целиком.

У православных

В православной Церкви (в византийском обряде) многие псалмы закреплены за отдельными богослужениями суточного круга и, таким образом, прочитываются ежедневно (по крайней мере, должны прочитываться согласно уставу). Так, на каждой вечерне читаются или поются псалмы , 141, 129, 116 (так называемые «Господи, воззвах»), завершаться вечерня должна непременным 33-м псалмом. В начале утрени читается Шестопсалмие - псалмы 3, , 62, 87, 102, 142, на утрени перед чтением канона должен читаться псалом 50 , полиелей представляет собой пение 134-го и 135-го псалмов, в конце утрени - псалмы 148-150 (хвалитны или хвалитные псалмы ), и т. д. В состав заупокойных богослужений входят «Непорочны» - 118-й псалом, хотя на практике этот огромный псалом читается полностью только на парастасе , накануне родительских суббот. В одних случаях (например, псалом 50 или псалмы на часах) читается только сам псалом, в других (как, например, воззвахи , или хвалитны) стихи псалма чередуются с песнопениями церковных авторов - стихирами .

Кроме этого, по древней монашеской традиции, вся Псалтирь прочитывается подряд в течение одной недели. Для этих целей псалтирь была поделена на 20 разделов (кафизм или, по-церковнославянски, кафисм ), каждая из которых, в свою очередь, делится на три части (статии или славы , названные так по славословию, которое в этом месте читается). Число псалмов, входящих в кафизму, очень различно, в среднем от 6 до 9. Обычно на вечерне прочитывается одна кафизма, а на утрени - две. В некоторые периоды года действует более строгое правило: на вечерне читается одна и та же кафизма (18-я), а на утрени - три кафизмы. В Великий пост кафизмы читаются также и на часах, таким образом, в течение недели Псалтирь прочитывается два раза (впрочем, на практике это всё соблюдается только в монастырях и других храмах, строго придерживающихся устава, а также у старообрядцев).

Та же Псалтирь, поделённая на кафизмы, используется и для частной (келейной) молитвы. Для этого в Псалтири помещены специальные молитвы, читаемые до и после каждой кафизмы; также распространена практика на славах поминать живых и усопших.

У католиков

21-й псалом, Сент-Олбанская псалтырь (12 век)

В западной богослужебной традиции псалмы также являются важной частью ежедневного богослужения, причём, в отличие от восточной церкви, где основную смысловую нагрузку несут стихиры , тропари и другие гимнографичесие сочинения, в западной традиции в основе богослужения лежат именно псалмы, которые связываются с воспоминаниями текущего дня или праздника посредством антифонов - кратких стихов, которые поются до и после псалма. В традиционном католическом богослужении, тексты которого были со временем собраны в книгу под названием Бревиарий , основная часть псалмов читалась почти подряд: в течение каждой недели на утренях прочитывались первые 108 псалмов, а на вечернях - псалмы со 109 по 147. Исключение составляли псалмы, которым были назначены фиксированные места: например, в конце второй части утрени (Laudes matutinae , букв. утренние хвалы) читались, как и в византийском обряде, псалмы 148-150. Впрочем, говорить о прочтении всей Псалтири за неделю можно было лишь теоретически, так как любой праздник в ранге двойного (duplex ; таковых в году стало со временем более двухсот) отменял текущую псалмодию , заменяя её собственной. В 1911 году папа св. Пий X , стремясь восстановить практику прочтения за неделю всей Псалтири, осуществил реформу бревиария, в частности, перераспределил псалмы, сделал службы несколько короче, и убрал ряд «фиксированных» псалмов.

Наиболее радикальным изменениям бревиарий подвергся после II Ватиканского собора , где было принято решение существенно сократить длительность служб бревиария, увеличив при этом длительность цикла, за который прочитывается Псалтирь. Действующий в настоящее время бревиарий (многие по-прежнему называют его так, хотя официально он называется «Литургия часов ») устанавливает для прочтения всей Псалтири 4-недельный цикл . Впрочем, в ряде монашеских орденов используются иные практики: например, бенедиктинцы используют двухнедельный цикл чтения Псалтири, а некоторые ордена даже сохранили и недельный цикл.

Кроме того, псалом или значительная часть псалма теперь поётся или читается на каждой мессе после первого чтения из Писания (до реформы исполнялись лишь два стиха из псалма, именуемые, в разных случаях, градуал или тракт). Псалом обычно подбирается таким образом, чтобы соответствовать содержанию прочитанного чтения или смыслу праздника.

В домашней молитве псалмы также подбираются обычно в соответствии с содержанием молитвы. Например, существует последование «семи покаянных псалмов» (6, 31, 37, 50, 101, 129 и 142), читавшихся в Великий пост и в других подобающих случаях. Что же касается чтения Псалтири просто подряд, то каких-либо устойчивых практик такого рода (наподобие православных кафизм) в католической церкви не сложилось - в первую очередь из-за того, что текст Псалтири (как и прочих книг Библии) долгое время был доступен на Западе только на латинском языке, непонятном простому народу.

Псалтирь в исламе

И написали Мы уже в Псалтыри после напоминания, что землю наследуют рабы Мои праведные.

Псалтирь в качестве отдельной книги

В христианстве Псалтирь является одной из наиболее популярных, а по некоторым мнениям - самой важной книгой Ветхого завета, и часто издаётся отдельно или вместе с Новым заветом .

Псалтирь у славян

Входя в состав каждого, даже самого краткого чина богослужения, Псалтирь была переведена на славянский язык , по словам летописей, еще свв. Кириллом и Мефодием . Древнейшие сохранившиеся славянские рукописи Псалтири относятся к XI веку (древнейшая глаголическая «Синайская псалтирь », а также несколько кириллических рукописей). Впервые славянская Псалтирь была напечатана в 1495 году в Черногории (см. статью «Сербуля »); часто встречающиеся упоминания о краковском издании 1491 года (первопечатник Швайпольт Фиоль) на самом деле относятся не к Псалтири, а к Часослову , хотя и нестандартного по нынешним понятиям состава.

Псалтирь на Руси

На Руси Псалтирь обычно была последней, «высшей» книгой для обучения грамоте (после букваря и Часослова) не только среди священнослужителей, но и для лиц светских. Она оказала громадное влияние на древнюю письменность: летописи, сочинения Феодосия Печерского, митр. Иллариона, Кирилла Туровского, Серапиона Владимирского, Владимира Мономаха полны ссылок на псалмы и разными местами и изречениями из Псалтири; многие фразы из Псалтири вошли в пословицы и поговорки.

Толковая Псалтирь

В некоторых изданиях Псалтири помещены и краткие истолкования псалмов, и такая Псалтирь называется толковой. Из древних толкований Псалтири известны: Иоанна Златоуста , Амвросия , Августина ; из новых - Толюка, Эвальда; в русской литературе - епископа Феофана , протоиерея Вишнякова и других. При толкованиях прилагаются и критические введения.

Следованная Псалтирь

Псалтирь послужила первоисточником большей части вечерних и утренних молитв , вместе с которыми, а также с Часословом , известна под названием «Следованной Псалтири» или «Псалтири с восследованием». Впервые следованная Псалтирь была напечатана по-славянски в Сербии в 1545 году (см. в статье «Сербуля »), и в таком виде была одной из наиболее часто издававшихся славянских книг, причем в нее постепенно входили и другие добавления с целью сосредоточить в одном месте все необходимые богослужения. Следованная Псалтирь часто использовалась для обучения грамоте, выписки из неё есть в грамотах новгородского мальчика Онфима .

Переложения Псалтири

Весьма распространены были стихотворные переложения псалмов. В русской поэзии XVIII -XIX вв. перелагали псалмы и подражали им крупнейшие литераторы: М. В. Ломоносов , А. П. Сумароков , Г. Р. Державин , Ф. Н. Глинка , Н. М. Языков , А. С. Хомяков и др.

См. также

Примечания, ссылки

Литература

- Немировский, Е. Л., История славянского кирилловского книгопечатания XV - начала XVII века. Том II, часть 2: Начало книгопечатания у южных славян. М.: Наука, 2005. ISBN 5-02-032678-X (вся серия), ISBN 5-02-033223-2 (конкретно том II, часть 2).

- Никольский, Н. М., Царь Давид и псалмы. Спб., 1908.

- Полный православный богословский энциклопедический словарь, т. 2. Спб.: изд-во П. П. Сойкина, 1913.

- Розов, Н., Древнерусский миниатюрист за чтением псалтири // Труды отд. древнерус. литературы. Т. 22. М. - Л., 1966.

- Употребление книги Псалтырь в древнем быту русского народа // Православный собеседник. Кн. 4. Казань, 1857.

- Успенский, Н. Д., Древнерусское певческое искусство (2-е изд.). М., 1971.

- Ellis, P., The men and the message of Old Testament. N. Y., 1963.

- Lods, А., Histoire de la littérature hébraique et juive depuis les origines jusqu"à la ruine de l"état juif. Paris, 1950.

Ссылки

| в Викитеке |

- Псалмы - статья из Электронной еврейской энциклопедии

- Псалтирь с толкованием на сайте Полного Православного Молитвослова

- Книги толкований Псалтири Наиболее полное собрание толкований. сайт Каратузского храма

| Книги Ветхого Завета | |

|---|---|

| Пятикнижие | |

| Исторические | |

| Учительные | |

| Пророков | |

| Знаком * отмечены | |

В еврейской, греческой и латинской Библиях именем Давида этот псалом не надписывается. Псалом не содержит указаний, по которым бы можно было узнать как писателя псалма, так время и обстоятельства его происхождения.

Во многих древнегреческих рукописях, когда кн. Деяний приводит место из настоящего второго псалма: «Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя» (Пс. 2:7; Деян. 13:33), то говорит, что оно находится в первом псалме (ἔν τῷ πρότῳ ψαλμῷ). Последнее указывает, что некогда настоящий первый и второй псалмы составляли один, первый псалом, почему и писателем последнего было одно лицо с писателем настоящего второго псалма, и написан он по одинаковому с последним поводу, т. е. во время Давида, Давидом, по поводу войны его с сиро-аммонитянами (см. Пс.2

Кто не поступает нечестиво, но всегда следует Закону Бога, тот блажен как дерево, посаженное при воде (1–3). Нечестивые же будут отвергнуты Богом (4–6).

Пс.1:1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей,

«Блажен» – синонимично выражению «счастлив». Под последним нужно разуметь как внешнее земное благополучие (сл. 3 ст.), так и награду на суде Божием, т. е. духовное блаженство, небесное. «Муж», часть вместо целого (метонимия) – вообще человек. «Нечестивый» – внутренне разобщенный с Богом, имеющий и духовно живущий настроениями, несогласными с возвышенными заповедями закона: «грешный» – упрочивающий свое дурное внутреннее настроение в соответствующих внешних поступках, «развратитель» (евр. letsim, греч. λοιμνῶ – насмешник) – не только поступающий лично дурно, но и издевающийся над праведным родом жизни. «Не ходит,...не стоит,...не сидит» – три степени уклонения ко злу, в виде ли внутреннего, хотя и главенствующего, но не постоянного влечения к нему («не ходит»), или в упрочении в себе зла путем внешних поступков («не стоит»), или в полном уклонении к нему, доходящем до внешней борьбы с божественным учением и до пропаганды своих воззрений.

Пс.1:2. но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!

Характеристика праведника с положительной стороны. – «В законе Господа воля его». – «Воля» – настроение, влечение праведного к «закону Господа», не только к тому, который выражен в десятословии Моисея, но ко всему Божественному откровению. «Размышлять... день и ночь» – всегда согласовать свое поведение с этим откровением, для чего необходимо всегдашнее памятование о нем (см. Втор 6:6-7).

Пс.1:3. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.

Следствием внутреннего усвоения праведником закона и жизни по нему будет его внешнее благополучие и успех в делах. Как дерево, растущее при воде, имеет постоянно влагу для своего развития, а потому и бывает плодоносным, так и праведник «во всем, что он ни делает, успеет», так как ему покровительствует Бог.

Пс.1:4. Не так – нечестивые, [не так]: но они – как прах, возметаемый ветром [с лица земли].

Пс.1:5. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных.

Пс.1:6. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Не таково положение нечестивых. Они, как «прах». Пыль, мякина, легко уносимая ветром; их внешнее положение неустойчиво и непрочно. Так как нечестивые проникнуты и живут не по заповедям Бога, то они не могут «устоять на суде» пред Ним и не могут быть там, куда собраны будут («в собрании») праведники, так как Господь «знает» (в смысле печется, любит), а потому и награждает поведение («путь» – деятельность, ее направление) праведных, а нечестивых губит. В данных стихах нет точного указания, какой разумеется суд Бога – на земле ли, при жизни человека или после его смерти. Но в том и другом случае остается одинаковый смысл – Господь наградит только праведных.

Впрочем, даже толкования Святых Отцов не могут и не должны заменять собственного размышления над священным текстом Писания.

Желаем, чтобы книга Псалтири стала для вас сокровищницей добрых учений, врачующей душу и подающей мир; орудием против ночных страхов, упокоением от трудов дневных (свт. Василий Великий); зеркалом, в котором вы усмотрите движения собственной души и, сознавая их, будете произносить сами слова (свт. Афанасий Великий); книгой, которая во всех церквах по вселенной просвещает души верных (блж. Феодорит Кирский) и среди изображений различных духовных состояний человека дарует ясные пророческие указания о Спасителе (свт. Иоанн Златоуст).

Читать

Internet Explorer не поддерживает чтение книги в новой читалке. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera или Safari.

Русская Православная Церковь

Московский Патриархат

Священный Синод

Отдел по делам молодежи

В.С. Стрелов

а они свидетельствуют о Мне.

Исследуйте Писания,

ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную;

а они свидетельствуют о Мне.

(2 Тим. 3:15-17)

Притом же ты из детства знаешь священные писания,

которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,

да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

(2 Тим. 3:15-17)

Предисловие

Эта работа написана для того, чтобы помочь православным верующим внимательнее исследовать Священное Писание.

Я старался включить сюда лишь то, что помогает этому, и сознательно обходил молчанием спорные теории, которые подчас не проясняют, а только заслоняют свет Истины.

Хотелось бы предостеречь читателя от суждений о Слове Божием на основе его обзоров или пересказов; поэтому советую после прочтения и выполнения небольших практических упражнений переходить непосредственно к чтению Библии, используя дополнительно доступные святоотеческие комментарии. Труды по библейскому богословию и историко-критические исследования рекомендуется читать позже, после ознакомления со всей Библией и приобретения навыка ее толкования в святоотеческом духе.

Впрочем, даже толкования святых отцов не могут и не должны заменять собственного размышления над священным текстом Писания.

Псалмы в жизни Церкви

Псалтирь – это книга молитв Церкви, образ того, какой может быть наша молитва. Псалмы были написаны известными праведниками Ветхого Завета, употреблялись многими поколениями благочестивых людей и самим Господом нашим Иисусом Христом, и позднее послужили основой богослужения. В монашество первоначально постригали только тех, кто знал всю Псалтирь наизусть.

И сегодня тот, кто хотел бы узнать, что такое настоящая церковная молитва, не может обойти вниманием Псалтирь.

Если учительные, исторические и пророческие книги Библии дают нам «внешний» взгляд на суть вещей, то в псалмах мы рельефно видим внутренний мир человека и постигаем тайну его личных взаимоотношений с Богом. В этом по глубине Откровения из всех ветхозаветных книг Псалтирь наиболее приближается к Евангелию.

О способах чтения Псалмов

Существует несколько способов чтения Псалтири:

1. Чтения суточного круга. Псалмы составляют собой основу суточного круга богослужения, и на каждый промежуток дня Церковью назначено чтение определенных псалмов. Эти псалмы либо связаны с временем (например, утренние), либо отражают историю сотворения, грехопадения и спасения нашего мира (Псалмы Вечерни), либо пророчески относятся к событиям жизни Господа нашего Иисуса Христа (читаемые на часах). За богослужением используются и отрывки псалмов (например, прокимны). Заинтересованному читателю предлагаем посмотреть отдельное исследование Борисовой Н.П. по шестопсалмию (есть в Интернете) и попробовать самостоятельно проанализировать последование одного из часов или чин пения 12 псалмов.

2. Стихословие кафизм. Церковнославянская Псалтирь разделена на 20 разделов, или кафизм. В этом случае подряд читаются несколько псалмов, между ними вставляются «Славы» (т.е. дополнительные молитвы ко Пресвятой Троице). За каждым днем недели закреплены свои кафизмы, так что вся Псалтирь прочитывается в течение недели. Несмотря на то, что сегодня Псалтирь читается на церковнославянском языке, не всегда понятном, это чтение приносит свою пользу – мы можем размышлять над отдельными темами, которые без труда можно различить. Это циклическое чтение позволяет лучше узнать Псалтирь, запомнить для себя какие-то отрывки, которые придут на память в соответствующей ситуации. Советуем побывать в монастыре с налаженной богослужебной жизнью и поучаствовать в службе, когда монахи читают Псалтирь.

3. Изучение отдельных псалмов. После чтения с исследованием и толкованием многие псалмы становятся более понятными и родными. Очень важно при этом не забыть, что псалмы – все-таки молитва, поэтому мы предлагаем начинать и оканчивать такое чтение специальными молитвами, и следовать тем советам, которые обычно приводятся для молитвенного чтения Св. Писания. Некоторые стихи псалмов можно брать для заучивания наизусть, использовать их как темы для собственных молитв. В трудную минуту такие псалмы всплывут в памяти, укрепят, а в радости – направят дух к славословию Господа. И все же не будем забывать, что такое чтение не может заменить храмового богослужения, в котором мы воспринимаем псалмы не как изолированный текст, но в контексте всей богослужебной жизни христианской Церкви.

4. Чтение Писания жизнью, познание его на опыте. Это самый действенный способ чтения: часто люди, не получавшие богословского образования, но ведущие праведную жизнь, истолковывали писание лучше, чем профессора богословия. Но это не значит, что изучать Писание и способы его толкования совсем не следует: для праведного человека это послужит только к обогащению его духовной жизни и к большему преуспеянию в праведных трудах.

Молитвы перед чтением Псалтири

Так часто наша душа немирна, и просто не может воспринять Слово, которое предлагает нам Бог для назидания. Поэтому мы всегда советуем читать предначинательные молитвы для того, чтобы прийти в состояние, в котором мы можем слышать Его.

Мы предлагаем здесь традиционные молитвы перед чтением Псалтири в переводе на русский язык.

Если иерей, то говорит:

Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Если же нет, говори с умилением:

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царь Небесный: Трисвятое. И по Отче наш:

Следующие тропари:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо не зная себе никакого оправдания, мы, грешные, приносим Тебе эту молитву: Владыка, помилуй нас.

Cлава:

Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. По его молитвам, Христе Боже, в мире утверди жизнь нашу, да воспоем Тебе: Аллилуиа.

И ныне:

Велико множество грехов моих, о, Богородица! Поэтому я прибег к Тебе, Чистая, с мольбой о спасении. Единая благословенная, обрати взор Твой на мою болеющую душу и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать мне прощение во всем, что я сделал дурного.

Господи, помилуй (40).

И поклонись, сколько можешь.

Также молитва Святой Живоначальной Троице:

Всесвятая Троица, Боже и Создатель всего мира, помоги и направь сердце мое осмысленно начать и завершить добрыми делами чтение этих богодухновенных книг, которые изрек Дух Святой устами Давида. Я, недостойный, желаю читать их, осознавая свое невежество; но, припадая, молюсь Тебе и прошу от Тебя помощи: Господи, направь мой ум и укрепи сердце мое не отяготиться чтением уст моих, но радоваться пониманию читаемого, и приготовиться к совершению добрых дел, которым учусь и о которых читаю. Просветившись добрыми делами, да буду поставлен справа от Тебя на Суде и сопричтен избранным Твоим. Итак, Владыко, благослови, сердечно вздохнув, так воспеть тебе языком:

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Царю нашему, Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Затем постой немного, пока все чувства твои не придут в тишину. И начни чтение не быстро, без лени, с умилением и сокрушенным сердцем. Читай тихо и осмысленно, со вниманием, не спеша, чтобы и умом понимать читаемое.

Текст Псалмов и переводы

Псалмы были написаны первоначально на древнееврейском языке, и именно с древнееврейского переводили текст для Синодального перевода (СП). Первые же славянские переводы были сделаны с перевода Псалтири на греческий (так называемый перевод семидесяти, Септуагинта). Перевод LXX был сделан еще до рождения Христа и не содержит правок, внесенных иудейскими переписчиками в еврейскую Библию впоследствии. Мы советуем пользоваться в качестве основного переводом проф. П.А. Юнгерова, как продолжающим традицию церковнославянской Библии. Синодальный перевод Библии также хорош (в нем порой лучше передана поэтика языка, чем в переводе Юнгерова, особенно это видно в «Брюссельской библии»), но в некоторых местах уклоняется от Септуагинты.

Упомянем другие варианты. Перевод шестопсалмия и избранных псалмов С.С. Аверинцева выдержан в традициях высокого стиля перевода классических авторов. Перевод под ред. М.П. Кулакова – напротив, прост, доходчив, но часто вольно трактует подлинник. Из английских переводов можно порекомендовать New Jerusalem Bible, в котором предпринята достаточно свободная попытка передать стилистику оригинала, сравнивая его с более консервативной English Standard Version (New Revised Standard Version).

Безусловно, желающему в полноте ощутить красоту и глубину Псалмов не обойтись без изучения древних языков, это того стоит.

Важность знания истории для понимания текста

Для лучшего понимания псалмов полезно знать общий контекст жизни того времени, нравы народов, с которыми имеет дело псалмопевец.

Сборник псалмов включает в себя произведения разного времени и разных авторов. Некоторые псалмы были составлены еще в эпоху Исхода (15 в. до Р.Хр.). Другие (большинство) были составлены царем и пророком Давидом (10 в. до Р. Хр.) и его придворными певцами. Отдельные псалмы относятся ко времени Вавилонского плена (6 в. до Р. Хр.). Есть и более поздние псалмы, написанные за 3-4 века до Рождества Христова (о таком позднем составлении свидетельствует язык – уже не древнееврейский, а арамейский).

В изучении исторической ситуации может помочь знакомство с другими книгами Библии, особенно важно прочесть 1-2 книги Царств. Если читать саму Библию покажется сложным, можно воспользоваться общими работами о. Александра Меня «Магизм и единобожие» и «Вестники Царства Божия» (книги иногда спорны в аспекте своего богословия, но интересны по широте охвата материала и историческим подробностям).

Для правильного понимания текста немаловажно выяснить и причину составления псалма – сведения об этом иногда очевидны из самого текста, иногда упомянуты в подзаголовке, иногда это становится ясно из параллельных мест. Некоторые данные можно почерпнуть из комментариев, но не советуем в это слишком углубляться, поскольку все комментарии в данном случае опираются на гипотезы, а не на тверджо установленную традицию.

Посмотрите Псалом 3. Как для понимания смысла псалма вам могло бы помочь его надписание? (имя Авессалом должно привести вас в 2 Цар. 13-18 гл.).

Псалмы как поэтические произведения

Псалмы – это не просто молитвы, но молитвы, составленные на языке поэзии.

Умиляется душа, плачет, радуется, когда слышит напевы, дошедшие до нас из седой древности. Как много мы потеряем, если не будем слышать в псалмах этой поэтической составляющей, ведь в Слове Божием прекрасно все – и смысл, и форма.

К тому же, некоторое знание особенностей поэтического языка поможет точнее понимать содержание псалмов.

Мы предлагаем читателю несколько углубиться в строй библейской поэзии. Несколько часов, потраченных на то, чтобы разобраться со строем библейской поэзии, вознаградятся сторицей.

Привычная нам византийская, европейская и русская поэзия строится на определенном ритме, рифмуются окончания.

Хвалите Бога, Божьи слуги,

Все на колени перед Ним!

Мраз, зной, ветр, тишь и звездны круги,

Он водит все перстом Своим.

Воздвигните, с любовью, руки,

И всю тоску, все сердца муки,

О, братья! вы к Его стопам

С мольбой, с сердечным тихим стоном -

И Он, владеющий Сионом,

Пошлет благословенье вам.

Ф.Н. Глинка

Слуги-круги, Ним-Своим, руки-муки, стопам-вам, стоном-Сионом – вот пары рифмованных окончаний, которые, вместе с определенным порядком чередования ударных и безударных слогов (размером), образуют стихотворную форму.

Иначе в Псалмах. Семитская поэзия тоже основана на парных (параллельных) членах, но они образуются не рифмой, а по смыслу. Этот параллелизм членов является основным поэтическим приемом (регулярный размер встречается нечасто и играет гораздо меньшую роль, чем в европейской поэзии). Существуют различные классификации параллелизма, мы приведем классическую схему англиканского епископа Роберта Лоута (его исследование вышло в 1753 г.).

1. Синонимический параллелизм - обе строфы говорят приблизительно об одном, но во второй строфе может быть уточнение мысли, и, как правило, усиление выразительности.

В зависимости от порядка членов, синонимический параллелизм может быть прямым или обратным.

| что такое человек, что Ты помнишь его? | человек-помнишь | А-В |

| Или сын человеческий, что посещаешь его? | сын человеческий-посещаешь | А-B |

| (Пс.8:5) | (прямой параллелизм) | |

| И ныне, цари, уразумейте, | цари-уразумейте | A-B |

| научитесь, все судьи земли! | научитесь-судьи земли | B-A |

| (Пс.2:10) | (обратный параллелизм) | |

В этих стихах уточняется, что Бог не просто помнит, но и посещает человека, что понимание Божьего замысла должно включать в себя готовность учиться; причем видно, что во втором двустишии эмоциональная экспрессия возрастает (к сожалению, в русских переводах это практически не отражается).

Встречаются развернутые синонимические конструкции, включающие несколько строк:

| Боже, даруй суд Твой царю | Суд-царь | А-В |

| и правду Твою сыну царя, | Правда-сын царя | С-В |

| Чтобы судить народ Твой по правде | народ Твой-правда | D-С |

| и бедных Твоих по закону. | Бедные Твои-законный суд | D-A |

| (Пс.71:1,2) | ||

В синонимическом параллелизме иногда один стих следует понимать буквально, а второй – образно:

Как отец ущедряет сынов,

так Господь ущедрил боящихся Его.

2. Антитетический параллелизм – вторая строка выражает ту же мысль, что и первая, но в отрицательной или контрастной форме:

| Ибо знает Господь путь праведных, | Знает Господь - путь праведных | А-В |

| а путь нечестивых погибнет. | Путь нечестивых - погибнет | В`-A` |

| (Пс.1:6) | ||

| Усмотри унижение мое от врагов моих Ты, Который возносишь меня от врат смерти, | Унижение мое-врата смерти | А-В |

| Чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой. | ||

| (Пс.9:14б,15а) | Хвалы Твои-врата дщери Сионовой | A`-В` |

3. Синтетический (прогрессивный или нарастающий) параллелизм – следующая строка не повторяет, а развивает мысль предыдущей:

Уклонись от зла и сотвори благо,

взыщи мира и устремись к нему.

Начинайте Господа прославлять,

пойте Богу нашему на гуслях,

Одевающему небо облаками,

приготовляющему для земли дождь,

произращающему на горах траву

и злак на службу людям,

Дающему скотам пищу их

и птенцам ворона, призывающим Его.

Интересный анализ можно получить, если проанализировать таким образом 148 Псалом.

1 Хвалите Господа с небес,

хвалите Его в вышних.

2 Хвалите Его, все Ангелы Его,

хвалите Его, все воинства Его.

3 Хвалите Его, солнце и луна,

хвалите Его, все звезды света.

4 Хвалите Его, небеса небес

и воды, которые превыше небес.

5 Да хвалят имя Господа.

Ибо Он повелел, и сотворились;

6 поставил их на веки и веки;

дал устав, который не прейдет.

7 Хвалите Господа от земли,

великие рыбы и все бездны,

8 огонь и град,

снег и туман,

бурный ветер, исполняющий слово Его,

9 горы и все холмы,

дерева плодоносные и все кедры,

10 звери и всякий скот,

пресмыкающиеся и птицы крылатые,

11 цари земные и все народы,

князья и все судьи земные,

12 юноши и девицы,

старцы и отроки

13 да хвалят имя Господа.

Ибо имя Его единого превознесенно,

слава Его на земле и на небесах.

14 Он возвысил рог народа Своего,

славу всех святых Своих, сынов Израилевых,

народа, близкого к Нему.

Аллилуия.

1-4: славословие небесных сил (синтетический параллелизм):

2 ангельские силы,

3 небесные светила,

4 вся материя неба

5,6 – итог: причина славословия во всем мире,

7-12 – славословие земли (синтетический параллелизм)

7,8 – стихии,

9,10 – растения и звери,

11,12 – властители и люди.

13-14 итог: причина славословия в народе Израильском.

Стихи, которые выпадают из стихотворного размера, вводят новую тему или подводят итог, называют ана круса.

Посмотрите Пс. 36:2; 36:21; 148:5б, 6; Ис. 6:10, Мф. 7:6. Составьте их схемы. К каким видам библейского параллелизма относятся эти стихи? Постарайтесь самостоятельно найти примеры каждой из форм библейского параллелизма.

Параллелизмы могут объединяться в сложную структуру, получившую название хиазма. Прот. Иоанн Брек определяет хиазм как «сбалансированные речения, выстроенные симметрично вокруг центральной идеи в прямом, обратном или антитетическом параллелизме».

Пример хиазма мы видим уже в первом псалме. Мы приводим текст псалма, напечатанный таким образом (в форме воронки), чтобы были видны параллели и центр хиазма.

1 Блажен муж, который не ходил на собрание нечестивых, и на пути грешных не стоял, и в обществе губителей не сидел,

2 Но в законе Господнем - воля его, и закону Его он будет поучаться день и ночь.

3 И будет он, как древо, посаженное при истоках вод, которое плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет.

И все, что он ни делает, будет благоуспешно.

4 Не так нечестивые, не так: но как прах, который сметает ветер с лица земли!

5 Посему не восстанут нечестивые на суд (не устоят – СП)

и грешники в собрание праведных.

6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

В качестве параллелей здесь выступают:

1-5б собрание - собрание

2-5а поучение в законе - поражение на суде

3-4 укорененное дерево – лист, который сметает ветер

Успешность праведника во всех делах – центр хиазма.

В древности алфавит учили от начала к концу, потом от конца к началу, затем от концов к середине: альфа-омега, бета-кси, мю-ню… Текст читали таким же образом (от центра к краям, от краев к центру), чтобы находить заложенные там хиастические структуры. Попробуем и мы прочесть этот псалом от краев к центру, по спирали, как будто мы движемся вглубь воронки.

1-5б. Праведник не участвует в собраниях грешников → грешники не будут участвовать в собрании праведников.

2-5а Праведник поучается в законе Господнем (а грешник – нет), → грешники не устоят на суде,

3а-4 Праведник будет вечно живым и плодоносным → грешники будут сметены.

3б Праведник будет успешен во всех делах своих. Этот стих представляет собой центр хиазма, в котором раскрывается главное положение всего отрывка.

6 стих представляет собой анакрусу:

(праведник будет успешен потому), что Бог знает пути праведных, а путь нечестивых погибнет.

Аналогично можно разобрать Пс.3.

1 Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего.

2 Господи! Как умножились гонители мои! Многие восстают на меня.

3 Многие говорят душе моей: "нет спасения ему в Боге его".

4 Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и Ты возносишь голову мою.

5 Гласом моим ко Господу я воззвал, и Он услышал меня от горы святой Своей.

6 Я уснул, спал и восстал, ибо Господь защитит меня.

7 Не убоюсь множества людей, кругом нападающих на меня.

8 Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поразил всех, напрасно враждующих против меня, зубы грешников сокрушил.

9 От Господа спасение, и на народе Твоем благословение Твое.

2-8 – Господи, гонители умножились. → Восстань, Господи, Ты поразил всех, напрасно враждующих.

3-7 Многие меня пугают → Не убоюсь множества.

4-6 Ты, Господи, заступник мой → Ты защитишь меня.

5. Я воззвал ко Господу, и Он услышал меня.

Анакруса: 9 От Господа спасение, и на народе Твоем благословение Твое.

Предлагаем читателю самостоятельно вычленить центр хиазма в 8 псалме, Быт. 24:32, и прочесть по принципу спирали 1 Ин. 3:9.

Дополнительные средства художественной выразительности

Исследователи также обращают внимание на образность, присущую поэтической речи: так, грешник может сравниваться со львом, с грабителем, он роет яму (строит козни); Бог может «смотреть очами», избавлять «мышцей Своей». Конечно, все такие обороты речи не следует понимать буквально.

Для выразительности речи используется экономия слов (пропускаются некоторые служебные части речи, за счет чего речь приобретает краткость и выразительность), некоторые псалмы написаны акростихом, в некоторых псалмах обнаружен определенный ритм (хвалы, элегии или марша), но почувствовать это можно, только читая псалмы на древнееврейском.

Гимны Ветхого и Нового Завета

Предлагаем вам посмотреть другие поэтические части Библии (ссылки даны по изданию: Psautier. Version oecumenique texte liturgique, les editions du Cerf, 1977)

Исх. 15:1-18; Втор. 32:1-12; 1 Цар. 2:1-10; 3 Пар. 29:10-13; Тов. 13:1-8; Тов. 13:9-18; Иудифь 16:1-2, 13-15; Притч. 9:1-6, 10-12; Прем. 3:1-7, 3:7-9, 9:1-12; Сир. 32:8-11, 37:1-17, 40:13-16; Ис.2:2-5, 9:1-6; 12:1-6; 26:1-4,7-9,12; 33:2-10; 33:13-16; 38:10-20; 40:1-8;40:9-17;42:10-16; 45:15-25; 49:7-13; 61:1-9; 61:10-11, 62:1-7; 63:1-5; 66:10-14; Иер. 7:2-7; 14:17-21; 17:7-8; 31:10-14; Плач 5:1-7, 13, 16-21; Иез. 36:24-28; Дан. 3:26-41; 3:52-57; 3:57-88,56; Ос. 6:1-6; Авв. 3:2-4, 13-19; Соф. 3:8-13; Лк. 1:47-55; 1:68-79; 2:29-31; 1 Петр. 2:21-24; Еф. 1:3-10; Флп. 2:6-10; Кол. 1:12-20; 1 Тим. 3:16Откр. 4:11, 5:9,10,12; 11:17-18,12:10б-12б; 15:3-4; 19:1-2, 5-7.

Музыкальное сопровождение псалмов

Псалмы первоначально пелись, причем в сопровождении игры на музыкальных инструментах – струнных (гусли, арфа), духовых (рог, труба, свирель, волынка) и даже ударных (кимвал – аналог тарелок, тимпан - бубна). Зачастую это происходило с песнями и пляской, столь естественными для народа, славящего Бога, либо плачем и сетованиями, если псалом покаянный. Музыкальные инструменты часто использовались для возбуждения пророческого духа. В православном христианском богослужении инструменты были заменены напевами (остатки использования музыкальных инструментов можно видеть сейчас только в Церкви Эфиопии). Усложнение мелодий привело к тому, что со временем прославлением Бога в песнях на клиросе стали заниматься «профессионалы», зачастую люди малоцерковные, занятые зарабатыванием денег. Не так было в древности. Именно красотой общего пения был поражен блаженный Августин, придя на службу к своему будущему наставнику, свт. Амвросию Медиоланскому.

И хотя среди напевов, используемых в Церкви, есть образцы, которые, возможно, никогда не будет превзойдены (грегорианские хоралы, древнерусский знаменный распев), в духе христианства – искать новые формы, которые могли бы привлекать людей к Церкви, к молитве. Так, например, знаменитый Отец Церкви преп. Ефрем Сирин полагал молитвы и псалмы на мелодии, популярные среди современных ему еретиков-последователей Вардесана.

Вне богослужения некоторые святые, например, свт. Филарет Московский, использовали музыкальные инструменты (гусли) для пения псалмов, была на Руси и традиция духовных стихов. Вряд ли эти традиции можно возродить в полной мере и тем более сделать массовыми. И, тем не менее, сегодня требуется такое исполнение псалмов, которое сможет вызвать отклик у слушателей (особенно молодежи), и воодушевить их на жизнь в согласии с заповедями.

Предлагаем ознакомиться с традициями песенного исполнения псалмов в грегорианской, византийской и древнерусской традициях, в переработке русских композиторов XIX века, например, С.В. Рахманинова; прослушать переложения псалмов для музыкальных инструментов (И. Языковой и Ю. Пастернака, общины Тезе и др.).

Имеющих дар игры на музыкальных инструментах хорошо не зарывать свой талант, не оправдываться собственным недостоинством, а научиться музыкальному исполнению псалмов или песен на тему псалмов, воспользовавшись готовыми нотами или самостоятельно положив псалмы на музыку – под гитару, флейту и т.п. Что бы ни говорилось, русский рок не может заменить песен, ясно говорящих о Боге, и ни один книжный анализ псалма не может сравниться с тем, что даст сердцу его хорошее музыкальное исполнение.

Типы псалмов

В каждом введении в Псалтирь предпринимается своя попытка составить рубрикацию псалмов. Как правило, читать такие списки довольно скучно, но для того, кто хотел бы молиться по Псалтири, такие списки подскажут, какой псалом будет созвучен нашему духу в той или иной ситуации жизни.

Мы предлагаем читателю не пользоваться готовым списком, но в процессе чтения псалмов составлять собственный.

Толкование псалмов

Отцы Церкви и церковные толкователи могут давать разные комментарии на одни и те же стихи псалма. Возьмем для примера Пс. 1:1:

Блажен муж, который не ходил на собрание нечестивых, и на пути грешных не стоял, и в обществе губителей не сидел.

Свт. Афанасий Великий комментирует так:

«Давид полагает начало пророчеству о Христе. Который имел родиться от него. Посему, прежде всего ублажает уповающих на Него. Блаженными же называет тех, которые не ходили на совет нечестивых, не стояли на пути грешных, и не сидели на седалищи губителей. Ибо у иудеев три рода людей восстали против Спасителя: книжники, фарисеи и законники, и они справедливо названы нечестивыми, грешными и губителями. А путем наименована жизнь, потому что рождаемых приводит к концу».

Евфимий Зигабен комментирует так:

«Под советом понимается желание. Нечестивым называется атеист или язычник, а грешником, хотя и верующий, но ведущий беззаконную и развратную жизнь; губитель же есть тот, который не только сам грешит, но и других развращает и совращает своей болезнью. Можно и иначе: под советом понимается собрание их, под путем грешных – диавола, потому что не стоящий в диаволе приходит к Богу, Который сказал: «Я есмь путь» (Ин. 14:6), по которому проходят люди к добродетели. Под седалищем – учение лукавых».

Этот псалом поется на вечерне, постоянно напоминая нам о блаженстве, ожидающем праведника.

Наконец, один из отцов пустыни, Патермуфий, изъяснил это место своей жизнью. Он, будучи неграмотен, взялся учить псалтирь, и, услышав этот стих, на многие годы ушел в пустыню, на этих словах построил всю свою жизнь и просиял святостью.

Казалось бы, если есть такие замечательные комментарии и примеры, зачем самим пытаться истолковать священные тексты? Действительно, толкования Отцов Церкви навсегда останутся для нас образцами, на которых следует учиться. Но Бог не напрасно дал нам разум, и наша задача – не только повторить их комментарии, но и понять, что конкретный псалом значит лично для моей жизни. И здесь толкования Отцов могут быть нам лишь подспорьем, но не заменой собственного размышления, кстати, заповеданного в самом начале Псалтири:

В законе Господнем - воля его,

и закону Его он будет поучаться день и ночь

(говорится о праведнике в Пс. 1:2, ср. Пс. 76:13, 118:16, 117, Втор. 11:18-21)

Читая Псалмы, мы можем выделить в целом несколько уровней их понимания.

При первом, буквальном (или историческом) подходе, псалмы рассматриваются как фрагменты из жизни ветхозаветных праведников. Мы можем учиться у них библейскому видению мира, но также замечать и разницу между ветхозаветным и новозаветным Откровением. Правильнее начинать исследование псалма именно с понимания его буквального смысла, и только после переходить к другим видам толкования.

Возьмем для примера десятый псалом.

1 В конец. Псалом Давида.

На Господа уповаю,

как скажете душе моей: "улетай на горы, как птица?"

2 Ибо вот, грешники натянули лук, заготовили в колчан стрелы,

чтобы во мраке стрелять в правых сердцем,

3 И что Ты совершил, то они разрушили,

а праведник что сделал? (Когда разрушены основания, что сделает праведник? - СП)

4 Господь в храме святом Своем:

Господь - на небе престол Его,

очи Его взирают на нищего.

зеницы Его испытывают сынов человеческих.

5 Господь испытывает праведного и нечестивого,

а любящий неправду ненавидит свою душу.

6 Низведет Он на грешников сети:

огонь, и сера, и дух бурный - их доля (из) чаши.

7 Ибо праведен Господь и правду возлюбил,

правоту видит лице Его (лице Его видит праведника – СП).

Упоминание гор в первом стихе позволяет соотнести этот псалом с событиями, описанными в 1 Цар. 23:14 (по ссылке Брюссельской Библии). Тогда ситуация, описанная в псалме, выглядит приблизительно так: Давид, будучи помазан на царство и занимая видное место при дворе, служа Богу и царю верой и правдой, оказался в немилости у Саула, который ищет, как бы погубить его хитростью. Давиду приходится бежать в горы, чтобы не быть пораженным в пустыне.

Этот псалом можно анализировать последовательно, тогда первая половина псалма представляет собой вопрошание: «Господи, что же делать?», а вторая – ответ Бога, почему так происходит и чем это закончится. Однако, если заметить здесь хиазм, то весь псалом можно прочесть от центра к краям, и он предстанет нам в следующем виде:

4 Бог испытывает каждого человека и заботится о каждом (В храме ощущается Его присутствие; но Его владычество – больше, над всей землей, Он внимателен к тем, до кого нет дела. Он испытывает человека. Как поведет себя человек?)

3-5 Нечестивый, разрушающий дело Божье, сам готовит себе погибель (Грешники уже погубили основания, что теперь делать Помазаннику? Но любящие неправду ненавидят свою душу – сами себе готовят погибель, ведь Господь смотрит)

2-6 Нечестивые, какие бы козни ни строили, пропадут (Грешники готовы погубить Давида, воспользовавшись внезапностью, но как Содому и Гоморре – также плохо будет нечестивому),

1-7 Хоть иногда и кажется, что лучше исчезнуть, надежда праведного воплотится, и он предстанет пред Господом (Ближние советуют Давиду улетать как воробью, прятаться в горах. Давид надеется на помощь от Господа. Ибо Господь праведен и любит правду, праведник не погибнет, но будет стоять пред лицем Божиим).

Детали также не должны ускользать от нашего внимания. «Мрак», упомянутый во втором стихе – это образ чего: неожиданной засады, неблагоприятного времени, или помраченного сознания грешников? И можно ли попасть в человека, если целиться в него во мраке? «Основания» – это закон Божий, который попрали грешники, основание власти Давида (его помазание на царство), или же в принципе дело Божье, в котором участвует праведник? Если последнее, то интересно, что, хотя оно может быть полностью разрушено, нигде не сказано, что сам он потерпит вред; напротив, он узрит Господа.

Уловив буквальный смысл, можно переходить ко второму уровню понимания текста псалма, т.е. спросить себя, что для нас значит этот псалом. Ведь и нас таким образом испытывает Господь, и у нас есть дела, которые, как кажется, благоугодны Богу, но, только начни их делать, и появляются препятствия, люди «ставят палки в колеса». А когда все рушится, хочется просто убежать. Здесь можно обратить внимание на стих 3: Когда основания разрушены, что сделает праведник? (СП) Иными словами, впадем ли мы в уныние, будем ли винить других в своих бедах, озлобимся ли, или будем надеяться и стараться исправить ситуацию?

Здесь можно умеренно использовать то, что отцы называют «духовным смыслом». Например, одной девушке оказалось близким следующее аллегорическое толкование. Вначале все мы представляем собой праведников: это основание, данное нам Богом, благочестием родителей. Разрушенное основание – это жизнь без Бога, в которую она уклонилась из-за того, что подпала влиянию грешников (бесов и людей, действующих по их наущению). Она сама несет на себе последствия этого: огонь и сера – это слезы и горечь уныния, дух бурен – расшатанная нервная система. Но этот псалом стал для нее вестником надежды: осознав себя нищей, она обращается к Богу за вразумлением и надеется вновь увидеть Его. Некоторым покажется такое прочтение несколько искусственным, но для этой девушки псалом показался пророческим ответом от Бога на ее проблемы.

Следующий уровень прочтения открывается тогда, когда мы прозреваем в тексте внутреннюю связь с жизнью Господа нашего Иисуса Христа. Любой текст Библии косвенным образом говорит о Нем, но в Псалмах это бывает наиболее очевидно (ярким пророчеством звучат, к примеру, стихи 21 псалма).

Указания на Господа в разбираемом нами псалме можно усмотреть в следующих местах:

Ст. 2 - самое большое зло, предание Христа на смерть, также было осуществлено ночью (Лк. 22:53),

Ст. 3 - во Христе не было найдено никакой вины (Лк. 23:22)

Ст. 4 - Он был выставлен в нищенском образе, но Бог не оставил Его (Ис. 53 гл., Флп. 2:7)

Ст. 6 - Ему надлежало испить чашу гнева за грехи людей (Ин. 18:11, Мк. 14:36).

Конечно, не обязательно и не сразу наше толкование будет таким стройным. Зачастую, читая Писание в группе Евангельских бесед, мы не следуем такой последовательности толкования, предпочитая ей живое обсуждение того, что непосредственно открылось.

После того, как псалом прочитан и разобран на трех уровнях – буквально-историческом, личном, и как пророчество, – можно обратиться к отдельным темам этого псалма, и посмотреть, как они раскрываются в Священном Писании (с помощью поиска по Библии или по словарю), в творениях Святых отцов, богослужении и жизнеописаниях святых. Здесь такими темами могут стать:

Праведники и грешники (нечестивые),

Испытание (искушение) и попечение Бога о человеке,

Правда (справедливость) Божья и Суд Божий,

Чаша (гнева),

Упование на Бога,

Храм (Скиния, Святилище) и Престол,

Видение Бога (сейчас и в конце времен).

В приложении мы приводим замечательный комментарий святителя Иоанна Златоуста на десятый псалом. Как можно заметить, святитель широко пользуется доступными ему переводами, приводит цитаты из параллельных мест Библии, старается сначала выяснить буквальный смысл псалма, и только после переходит к нравственной проповеди.

Толкование святителя Иоанна Златоуста на Псалом 10.

Великая сила упования на Бога и бессилие при этом вражеских козней и нападений. – Почему многие из беззаконников преодолевают других? – В чем состоит оружие праведника против нечестивых? – "Любящий неправду ненавидит свою душу". – Что значит: "их доля (из) чаши"? – Опасности, которым подвергается богатый, и спокойствие праведника.

1. "На Господа уповаю, как скажете душе моей: "улетай на горы, как птица? " (ст.1). Другой (Акила): взойди на горы, как птица переселись . "Ибо вот, грешники натянули лук, заготовили в колчан стрелы, чтобы во мраке стрелять в правых сердцем " (ст.2). Другой (Симмах): как во тьме.

"И что Ты совершил, то они разрушили, а праведник что сделал? Господь в храме святом Своем " (ст.3). Другой (Симмах): потому что законы нарушены . Третий (неизвестный, см. Ориг. Экз.): потому что учения будут низвращены . Велика сила надежды на Бога. Она есть неприступная ограда, непреоборимая стена, непобедимая помощь, тихая пристань, несокрушимая крепость, неотразимое оружие, неодолимая сила, пролагающая себе путь среди мест непроходимых. Ею безоружные побеждали вооруженных, жены – мужей, дети весьма легко оказывались сильнее опытных в военном искусстве. И удивительно ли, что они побеждали врагов, когда они одерживали победу над самим миром? Пред ними стихии забывали свою природу и обращались в их пользу, звери не были более зверями, и печь – печью, потому что надежда на Бога преобразует все. Острые зубы, тесная темница, естественная свирепость, мучительный голод, челюсти близ самого тела пророка, ничто (не было для них) преградою, но надежда на Бога, сильнее всякой узды сдерживая челюсти, обращала их назад. Представляя это, Псалмопевец и говорил тем, которые советовали ему удалиться и бежать и искать себе спасения в местах безопасных: "на Господа уповаю, как скажете душе моей" ? Что говоришь ты? Владыку вселенной я имею своим помощником; совершающего легко все и всегда я имею своим вождем и покровителем; а ты посылаешь меня в необитаемое место и советуешь искать безопасности в пустыне? Разве помощь пустыни больше Того, Кто может сделать все с великой легкостью? Для чего ты заставляешь меня, сильно вооруженного, бежать, как бы обнаженного и безоружного, и хочешь сделать изгнанником? Имеющему войско и огражденному стенами и оружием ты не посоветовал бы бежать в пустыню, а если бы посоветовал, то показался бы смешным: почему же того, с которым сам Владыка вселенной, ты изгоняешь, заставляешь скитаться и бежать от нападения грешников? Кроме сказанного я имею и другую причину не бежать. Если и Бог помогает, и нападающие суть грешники, то не подвергается ли крайнему бесчестию тот, кто советует подражать робким птицам? Разве ты не знаешь, что приготовленное против меня войско слабее паутины? Если враг земного царя, куда бы ни пошел, везде находится в опасности, боится и трепещет, то тем более враг Бога всех: куда бы он ни пошел, все ему враги и даже сама природа, потому что, как друзей Божиих боятся и стихии и звери, и уважает всякая тварь, так на врага и противника Божия вооружаются и нападают и неодушевленные твари. Вот почему одних, прежде нежели они коснулись земли, растерзали звери, других истребил огонь. Враги имеют стрелы и колчан, и все у них готово, – уже "заготовили " их, говорит, "в колчан ", – но нет у них никакой силы, и ничего такого мы не боимся; если бы даже я увидел кого-нибудь спускающим стрелу, и тогда не устрашился бы. В самом деле, какая польза от оружия, если нет силы? Так и у них нет ее, потому что нет к ним благоволения Божия. Они строят козни и нападают не прямо; но потому особенно я и смеюсь над ними, что они бросают стрелы свои во мраке. Ничто не может быть бессильнее человека, строящего козни. Не нужно другим поражать его; он падает от собственной руки и погибает от собственного коварства. Что же может быть бессильнее того, кто побеждается собственным оружием? Кроме этого надобно сказать и то, что они нападают на нас не только как грешники на укрепляемых Богом, и притом с коварством, но и нападают на невинных, не сделавших им никакого зла. И это не мало делает их слабыми. Как идущие против рожна (Деян.9:5) не причиняют ему никакого вреда, а повреждают свои собственные ноги, так и они. Вместе с тем есть и еще причина, которая уничтожает силу их нападения. Какая же? "Что ", говорит, "Ты совершил, то они разрушили ". Смысл слов его следующий: они нападают и ведут войну с Тобою, нарушая Твой закон и Твои повеления. Подлинно, они усиливаются разрушить Твои заповеди, и при том совершенные. Или это говорит пророк, или то, что они преступники закона. Не малое доказательство их слабости – и в том, что они выходят на войну, не сохранив Твоих заповедей. Потому они и воюют против правых и строят козни, что не слушаются Твоих повелений.

2. Раскрыв слабость врагов, и показав ее не в том, в чем показывают другие, (так как не сказал, что они не имеют ни денег, ни крепостей, ни союзников, ни городов, ни искусства в войне, но, оставив и презрев все это, как ничего не значащее, сказал, что они беззаконники, что нападают на людей, не сделавших им никакого зла, что они нарушают заповеди Божии), – пророк говорит потом о вооружении праведных, раскрывая и отсюда легкость победы их над врагами. Так точно и мы должны различать сильное и слабое, и не того особенно бояться, чего боятся люди достойные осмеяния. В самом деле, что говорят? Такой-то жесток, коварен, имеет много денег и великую власть. Но поэтому особенно я и смеюсь над ним: все это – виды слабости. Но он, скажешь, умеет строить козни? В этом ты открываешь мне новый вид слабости.

Почему же многие из таких людей побеждают? Потому что ты не умеешь хорошо сражаться с ними, потому что ты сам домогаешься того же, что делает их слабыми, – славы и власти. Избегай этой причины вражды, поражай противников иначе: гордого – смирением, корыстолюбивого – нестяжательностью, невоздержного – воздержанием, завистливого – дружелюбием, и ты легко победишь их. Раскрыв, как я выше сказал, слабость противников, смотри, как он изображает и вооружение праведника. "Праведник ", говорит, "что сделал "? Т.е. когда враги так приготовились, ты спрашиваешь: как вооружился праведник? Послушай. "Господь - на небе престол Его, очи Его взирают на нищего, зеницы Его испытывают сынов человеческих " (ст. 4).

Видишь ли, как кратко он выразил защиту его? Ты спрашиваешь: что он сделал? Прибег к Богу, живущему на небе, существующему везде. Он не натянул лука, не приготовил колчана, как враги его, не расположился во мраке, но оставив все это, оградился против всего надеждою на Бога и противопоставил им Того, Кто не имеет нужды ни в чем подобном, ни во времени, ни в месте, ни в оружии, ни в деньгах, но одним мановением совершает все. Видишь ли защиту его, непобедимую, быструю и легкую? "Очи Его взирают на нищего, зеницы Его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного и нечестивого, а любящий неправду ненавидит свою душу " (ст. 4-5). Другой переводчик (Акила) говорит: очи его исследуют . Третий (неизвестный переводчик, см. Ориг. Экз.): Господь, праведный испытатель .

Четвертый (Акила): праведного испытывает и нечестивого, и любящего неправду возненавидела душа Его . "Любящий неправду ненавидит свою душу ". Видишь ли готового Помощника, благонадежного Защитника, Который везде присутствует, все видит, за всем наблюдает, Которому особенно свойственно промышлять и пещись, – хотя бы никто не просил Его, – препятствовать обижающим, помогать обижаемым, воздавать одним награды за добродетели, а другим назначать наказания за грехи? Он знает все; очи Его видят всю вселенную; и не только знает, но и желает исправить все. Потому в другом месте, выражая тоже самое, пророк и называет Его "праведным " (ст. 7). Если же Он праведен, то Он не станет только смотреть на такие дела. Он отвращается нечестивых, одобряет праведных. Далее, раскрывая и здесь тоже, о чем он говорил в предыдущем псалме, т.е., что порок сам по себе может достаточно наказать грешников, прибавляет: "любящий неправду ненавидит свою душу ". Порок противен душе, враждебен и гибелен, так что порочный еще прежде наказания уже испытывает наказание. Видишь ли, как враги оказываются со всех сторон удобоуловимыми, если и праведник имеет такого Помощника, и они побеждаются тем самым собственным оружием, которым защищаются, причиняя вред и погибель сами себе? Видишь ли легкость этой помощи? Не нужно ни идти куда-нибудь, ни бежать, ни тратить имущества, потому что Бог присутствует везде и видит все. "Низведет Он на грешников сети: огонь, и сера, и дух бурный - их доля (из) чаши (скорбей). Ибо праведен Господь и правду возлюбил, правоту видит лице Его " (ст. 6, 7).

Другой переводчик говорит (неизвестный переводчик, см. Ориг. Экз.): одождит на беззаконных угли .Третий, неизвестный переводчик (см. Ориг. Экз.): правоты увидит лице их , т.е. праведных, или Его – Бога. Сказав о наказании, происходящем от самого порока, и зная, что многие не смотрят на это, пророк наконец потрясает душу нечестивых наказанием, посылаемым свыше, употребляя усиленные выражения и страшные названия; говорит, что на них свыше прольются дождем огонь, сера, бурный ветер и горячие угли, – желая представить этими переносными выражениями неизбежность отмщения, высшую степень мучения, скорость и разрушительную силу наказания.

3. Что значит: "их доля (из) чаши "? Это их удел, говорит, это их достояние, это постигнет их в жизни, от этого они погибнут. Далее приводится и причина: потому что Всевидящий не попустит пройти этому безнаказанно. Как другой пророк говорит: "чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь " (Авв.1:13), так и он выражает тоже в словах: "праведен Господь и правду возлюби л". Богу особенно свойственно принимать правду, справедливость, и Он не попустит никогда противного ей.

Вот почему и в начале псалма пророк сказал: "на Господа уповаю, как скажете душе моей: "улетай на горы, как птица? " Те, которые надеются на блага житейские, не лучше птицы, которая, надеясь на пустыню, делается легко уловимою для всех. Таков – надеющийся на богатство. Как птица уловляется и детьми, и сетями, и силками, и другими бесчисленными средствами, так и богатый уловляется и друзьями, и врагами. Он живет даже в большей опасности, нежели птица, имея множество людей, которые ловят его, а прежде всех – свои порочные пожелания; он – изгнанник, всегда зависящий от обстоятельств времени; он боится и свирепости палачей, и гнева царя, и коварства от льстецов, и обмана от друзей; когда восстают на него враги, он трепещет больше всех; и когда бывает мир, он опасается козней, потому что не имеет богатства прочного и неотъемлемого. Потому он постоянно скитается и переселяется из одного места в другое, проходя пустыни и горы, обитая во мраке, находя среди полудня глубокую тьму и строя козни. Не таков праведник. "Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня " (Притч.4:18). Они не решаются ни строить козней, ни делать несправедливостей, и имеют спокойную душу. А порочные, постоянно строя козни, всегда пребывают во тьме и страхе, подобно ворам, разбойникам и прелюбодеям; они во время дня видят мрак, потому что душа их бывает одержима страхом. Каким же образом может быть рассеян этот мрак? Если, отставши от всего этого, ты утвердишься в надежде на Бога, хотя бы ты был величайшим грешником. "Взгляните ", говорит Премудрый, "на древние роды и посмотрите: кто верил Господу – и был постыжен? " (Сир.2:10)? Не сказал: праведник, но: "кто ". Хотя бы, говорит, это был грешник. То и удивительно, что и грешники, держась этого якоря, делаются непобедимыми для всех; таково особенное свойство преданности Богу, что и отягченный грехами ты найдешь ободрение в Его человеколюбии, потому что, как "проклят человек, который надеется на человека ", так блажен, "который надеется на Господа " (Иер.17:5,7). Итак, оставив все другое, держись этого якоря. Бог видит все и судит праведно, и не только судит, но и приводит в исполнение суд свой. Поэтому пророк, сказав о праведности Его, изображает и наказание огнем и бурным духом. Он делает это потому, что печется о грешниках и желает наказанием побудить их к исправлению. Будем же, по всем этим причинам, прибегать к Нему и постоянно обращать к Нему свои взоры. Таким образом мы достигнем всех благ о Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава во веки веков. Аминь.

Задание для самостоятельной работы

Предлагаем самостоятельно поразмышлять над 1 псалмом.

Начните с молитвы.

Прочтите текст. Постарайтесь самостоятельно, не заглядывая на предыдущие страницы, вычленить хиазм, обозначить его центр и анакрусу. Каков основной смысл псалма? Проверьте себя, а потом переходите к развернутому толкованию, используя различные переводы: выясните буквальный смысл псалма, постарайтесь, чтобы ни одного слова не оставалось непонятным.

Обратили ли вы внимание на следующее? Ст. 1. Некоторые переводы вместо «губителей» ставят «насмешники», «циники». Ст. 2. О каком законе идет речь? Каковы положительные характеристики блаженного мужа, чем отличается его путь в Ветхом Завете от Новозаветного? Ст. 3. Подумайте, как географические и климатические особенности Палестины повлияли на формирование этого образа. Выясните с помощью поиска, какие виды плода упомянуты в Писании. Почему поставлено уточнение «в свое время»? Образом чего может быть дерево с неопадающими листьями? Для истолкования образа истоков вод в пророческом ключе см. Ин. 4:14. Ст. 6. Где еще в Библии говорится о двух путях? (ср. Втор. 30:15-20, Мф. 7:13-14).

Прочтите этот псалом еще раз, попытавшись ответить на вопрос: «А что это все значит лично для меня?»

Как изменились мои представления о мире после прочтения этого псалма? Что теперь я постараюсь делать или не делать? Дает ли это псалом надежду, и в чем, помогает ли четче видеть цель жизни?

Найдите святоотеческие комментарии на этот псалом и сравните с ними то, что получилось. Подумайте, как избранные стихи этого псалма могли бы сопутствовать вам в повседневной жизни, постарайтесь запомнить эти стихи. Мы советуем возвращаться к этому псалму в течение этого дня, среди недели, размышлять над ним, попробовать прочесть его совместно в группе, – еще многое может открыться.

А сейчас переходите к молитве. Псалмы часто начинаются сетованиями и прошениями, потом идет воспоминание Божественной помощи и вразумления, а завершается все благодарностью и исповеданием надежды на Бога. Почему бы вам не попытаться так строить свою молитву?

Приложение для ведущих групп изучения Св. Писания

Ниже предлагается план изучения 13 псалма. Это чтение учебное, оно отличается от молитвенного тем, что направлено на развитие навыков работы с текстом, внимательного чтения Священного Писания.

Ведущий ставит вопрос, все думают, какие-то ответы появляются, ведущий их комментирует, дает возможные ответы из комментария ниже. И так стих за стихом, по порядку, не забегая вперед. Изучение псалма идет достаточно директивно, лишние дискуссии не приветствуются.

При первом прочтении ничего не говорится о Христе, все что курсивом – пропускается. Если кто-то начинает в это углубляться, можно попросить тактично подождать: «Это очень важно, что ты говоришь, но не забегай вперед». Задача первого чтения – выяснить, что непосредственно имел ввиду псалмопевец.

После того, когда все хорошо это поняли, стих за стихом разобрали, ставится вопрос: «Но ведь Псалмы – это книга и Нового Завета. Как нам прочесть этот Псалом так, чтобы увидеть здесь Христа?» Варианты: увидеть здесь молитву Христа, Его точку зрения, или увидеть здесь пророчество о Нем (а может, и то, и другое). И тут уже проговаривается то, что курсивом (опять же, после того, как все участники выскажутся). Здесь же может быть разговор о Евхаристии (хлеб), о церкви (собрание праведных), о Духе Святом (который пребывает в этом собрании).

Наконец, уместно поставить вопрос, что этот псалом говорит для меня, где здесь мы. Естественно, хочется себя отождествить со страдающим праведником, но это не единственное решение. Апостол Павел себя записывает как раз в грешное человечество. Как решить этот вопрос? Это, собственно, вопрос проверки своей совести, его не может решить ведущий.

К концу чтения должно стать понятно, что это не просто мудрое поучение, но молитва. Как варианты продолжить можно предложить:

заучить псалом наизусть (в древности весь текст Писания заучивался, и в процессе заучивания внимательнейшим образом осмыслялся – если в процессе повторения что-то выпадает, значит, это пока не осмыслено),

помолиться о том же, о чем молился псалмопевец,

поблагодарить за то, что увиделось,

начать что-то менять в жизни (из одного стиха «Как хорошо и приятно жить братьям вместе» возникли монастыри – бл. Августин).

Лучше, если молитва будет свободная, это можно предложить и помолчать некоторое время – минут до трех. Если никто не начнет, а у ведущего хватит дерзновения, можно попробовать либо самому что-то сказать в молитве Богу, что на этот текст откликается, либо перейти к ходатайственной молитве по соглашению.

Псалом 13:1-7

О чем этот псалом? Поучение об атеизме. Что это за атеизм? он не интеллектуальный, а практический, который так распространен сейчас среди «православных»: Бог есть, но от этого в жизни ничего не меняется.

Псалом – это молитва. Но как молиться этим псалмом? (ответ лучше сформулировать в конце чтения и перейти к молитве)

Кто говорит в этом псалме? Безумец, Бог, пророк. Где чьи слова? (мнения комментаторов расходятся, тем не менее, можно постараться наметить границы).

1 Начальнику хора. Псалом Давида.

Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога".

Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро.

Кто такой этот безумец? Просто глупый? Непохоже, как же он может преуспевать? Кто ему противоположен? В данном стихе противоположность безумному – «делающий добро». В Писании «начало премудрости – страх Господень» (Притч.), т.е. премудр не интеллектуал, а боящийся Бога и поступающий по Его заповедям.

Идея развития в этом стихе: подумал- развратился (воля)- сделал гнусность. Аллюзия на Бытие: Развратилась земля (Быт. 6:12)

Из сердца исходят…(Мк. 7:21)

2 Господь с небес призрел на сынов человеческих (вар.: на сынов Адама),

чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога.

С небес призрел – трансцендентность, неотмирность Бога, превосходство Его суда.

Сын, сшедший с небес (Ин. 3:13) - пророчество о схождении Мессии.

На сынов Адама – отсылка к книге Бытия.

Разумеющий – благоразумный, поступающий мудро.

Искать Бога - что это такое?

Когда Он призрел? Он всегда видит (взгляд из вечности), всю мою жизнь. Как Он смотрит на меня? С осуждением, интересом, любовью? Чувствую ли я Его внимание, задумываюсь ли об этом, или только исполняю заповеди?

3 Все уклонились, сделались равно непотребными;

нет делающего добро, нет ни одного.

Уклонились – свернули с правого пути. Кривизны выпрямятся (Лк. 3:5)

Непотребные – ни на что не годные. Не праведников, но грешников (Мк. 2:17)

4 Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие,

съедающие народ мой, [как] едят хлеб, и не призывающие Господа?

(вар.: они едят хлеб и не призывают Бога).

Презирают заповеди - живут за счет других - живут только материальным - забыли о Боге.

Не хлебом единым… Втор. 8:3 – об изучении Писания и Евхаристии.

Не призывают Бога – призывают кого-то еще (Ваала), просто забыли о том, кто все создал (агадическое сказание о причине потопа). Бог призывает, а как мы можем призывать Его? (приди и вселися в ны)

5 Там убоятся они страха, (где нет страха);

ибо Бог в роде праведных (вар.: Бог в собрании праведных).

Страх-ужас: страх Исаака (таково одно из Ветхозаветных имен Бога – Быт. 31:42), страх появляется после нарушения заповеди (Быт. 3:10). Страх Божий и тревога нечестивого (Притч. 15:16).