Нестор Летописец. Названный отцом истории Древней Руси. Преподобный нестор летописец

Славянский мир отметил 900-летие памяти святого Нестора Летописца

«Кто мы?» - вот главный вопрос, волнующий русских мыслителей сегодня не меньше, чем Нестора Летописца девять веков назад. Его ответ нынче не устраивает тех, кто мечтает окончательно рассорить славян и унизить Россию. Но злым проискам мешает монах Киево-Печерского монастыря - талантливейший историк Европы XII века, первым прославивший Русь на весь мир.

ПОДВИГ ВСЕЙ ЖИЗНИ

К 1112 - 1113 годам Нестор создал свой шедевр «Повести временных лет» (ПВЛ): «Се повести времяньных лет, откуда есть пошла земля Русская, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть». Это первое русское историко-художественное произведение, не имевшее аналогов в европейской средневековой историографии. Доказано на века: России есть чем гордиться.

ГЛАВНЫЕ ЗАСЛУГИ

КАК ИСТОРИК

Летописец снабдил ПВЛ важными доказательствами - текстами договоров древнерусских князей Олега, Игоря и Святослава с греками, документами великокняжеского архива, византийскими и западноевропейскими памятниками письменности.

От Нестора мы знаем о первом упоминании русского народа - в 866 году; о создании славянской грамоты Кириллом и Мефодием; о крещении княгини Ольги в Константинополе; князя Владимира в Херсонесе, а не в Киеве, как считалось ранее. И о крещении Руси в 988 году.

КАК МОНАХ

Нестор составил «Житие Феодосия Печерского» и рассказы о других печерских подвижниках, ярко описав монастырский быт, характеры монахов и мирян. В «Сказании о житии и погублений блаженных страстнотерпцев Бориса и Глеба» - миролюбивых князей, убитых в 1015 году по заказу брата Святополка Окаянного - осудил войну между братьями.

КАК ГРАЖДАНИН

Нестор возмущался эгоизмом князей и бояр, их пренебрежением к общерусским интересам. И отстаивал идею восточнославянского единства, призывая народ Руси объединиться перед угрозой внешней опасности и защитить свою землю.

КАК ПАТРИОТ

Летописец показал великую роль русского народа в развитии человечества и идеи государственности на многонациональной территории. В самый широкомасштабный поход на Царьград 907 года князь Олег «взял же с собою множество варягов и словен (новгородцев), и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев...». А до того сказал: «Да будет Киев матерью городам русским». Но эта мечта Олега и Нестора не сбылась - к середине XII в. Киев стал мачехой многим русским городам и поплатился за это.

КАК ФИЛОЛОГ

Нестор показал образность русской речи, дополнив сухие и краткие сведения о первых русских князьях, собранные его предшественниками, живописными деталями из народных сказаний и дружинных песен. Именно в его обработке в России полюбили рассказы о том, как Олег осадил Царьград и погиб от своего коня, как Ольга отомстила за смерть мужа, как Святослав ходил в походы, как юноша-кожемяка одолел печенежского богатыря и другие.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

* «Летопись Нестора» - так называют ПВЛ в Европе - в 1802 - 1808 годах была издана в латинской транскрипции и пристально изучалась в академической среде всех славянских стран.

* В 1956 году 900-летие со дня рождения православного и католического святого Нестора Летописца широко отмечалось в атеистическом СССР.

|

О самом Несторе Летописце (ок. 1056 - 1114) известно крайне мало. В Киево-Печерский монастырь пришел в 17 лет, прожил в нем 41 год, умер в 58 лет и погребен в обители.

Свидетель грандиозных княжеских междоусобиц 1078, 1096, 1097 годов, из-за которых половецкие орды опустошали пограничные земли, по стране полыхали мятежи, возглавленные волхвами, предсмертный завет Ярослава Мудрого сыновьям «жить в любви» был почти забыт и государство теряло былое могущество.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

«Одаренный умом любопытным, - писал о Несторе историк Николай Карамзин, - слушал со вниманием изустные предания древности, народные исторические сказки; видел памятники, могилы князей; беседовал с вельможами, старцами Киевскими, путешественниками, жителями иных областей Российских; читал Византийские хроники, записки церковные и сделался первым Летописцем Отечества».

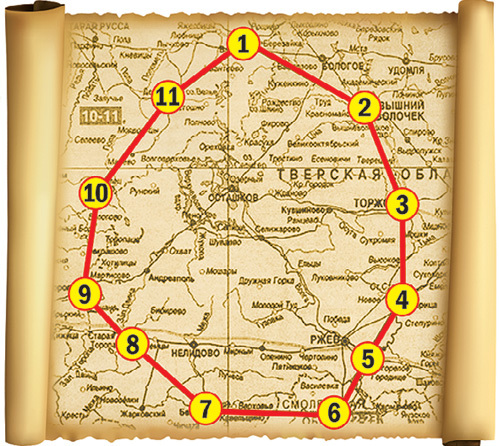

ОКОВСКИЙ ЛЕС

В Тверской и Новгородской областях был расположен знаменитый Оковский лес. Отсюда, по Нестору Летописцу, и «есть пошла русская земля». Условные границы Оковского леса на карте Верхневолжья проходят через древние города: 1 - Валдай; 2 - Вышний Волочек; 3 - Торжок; 4 - Старица; 5 - Зубцов; 6 - Сычевка; 7 - Белый; 8 - Западная Двина; 9 - Торопец; 10 - Аполец; 11 - Демянск.

|

ИЗГОНЯЮЩИЙ БЕСОВ

В хрониках Нестор часто называл себя грешным. Единственный русский святой, кто под именем Нестора, Летописца Печерского, входит в список святых Римско-Католической церкви. О высоте его духовной жизни говорит факт: монах участвовал в изгнании самого опасного беса - ереси из Никиты Затворника, будущего архиепископа Великого Новгорода, причисленного в 1558 г. к лику святых. Православный русский мир ежегодно 9 ноября поминает преподобного Нестора как угодника Божия, своими высокими нравственными достоинствами, подвигами и святостью жизни уподобившегося Христу.

|

НАШ ПЕРВЫЙ ФАНТАСТ

Одно из самых красочных мест ПВЛ - поход вещего Олега на Царьград (Константинополь), когда князь в знак победы повесил щит на врата могущественного города: «Повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь».

В летописи указано: было 2000 кораблей, «а в каждом корабле по 40 мужей». Итого - 80 тысяч человек. В иностранных источниках названа даже точная дата появления русских кораблей - 18 июня 860 года. Выходит, задолго до Петра I у России был мощный военно-морской флот. И нам 20 октября следовало праздновать его 1154-летие, а не 318-летие. Однако Нестор указывает другую дату - 866 год. Почему же диковинная русская парусная армада на колесах осталась незамеченной арабскими, византийскими и западноевропейскими хронистами, a упоминание о ней не было выброшено во время «чистки летописей» в период господства «норманнской теории» происхождения русского народа? Писатель и кинодокументалист Сергей Баймухамедов уверен: Нестор Летописец в этом эпизоде своей великой книги явил нам первое произведение русской научной фантастики и предсказал появление боевых амфибий пехоты и современный городской виндсерфинг или виндскейтинг - шоссейные гонки под парусами на колесах-роликах.

Фрагмент страницы Лаврентиевского списка, начинающийся с "Повести временных лет"

Нестор, монах Киево-Печерского монастыря (годы жизни около 1056-1114), летописец, историк, мыслитель, автор «Повести временных лет». Нам мало известно о жизни и деятельности этого величайшего писателя и летописца. Знаем лишь, что родился он в 1056 г. В семнадцатилетнем возрасте пришел к Печерскому монастырю, где и провел основную часть своей жизни. Небольшой биографический факт дошел до нас в составленном им «Житии Феодосия Печерского», который не только приобщил Нестора «к стаду Феодосиеву», но и принял его постриг и впоследствии возвел в сан диакона. Таким быстрым ростом при монастыре он был обязан в первую очередь своей учености. Кем был Нестор? из какой семьи? К сожалению мы этого не знаем и почти наверняка не узнаем никогда. Существует версия, что Нестор - это митрополит Иларион, автор «Слова о Законе и Благодати», ушедший в конце жизни для трудов летописания в монастырь.

«Киево-Печерский патерик» удостоверяет большой авторитет Нестора Летописца среди монастырской братии. В этом источнике его имя появляется рядом с именами прославленных деятелей древнерусской культуры: Никона Литописця, Агапита Врача, Пимена Постника и др.

Дошедшие до нас труды Нестора летописца "Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба" , "Житие Феодосия Печерского" и "Повесть Временных лет" которая с «Чешской хроникой» Козьмы Пражского и «Хроникой и деяниями князей или правителей польских» Галла Анонима имеет фундаментальное значение для всей славянской культуры.

«Чтение о житии и о погублении блаженную страстотерпцю Бориса и Глеба» - истории гибели двух сыновей Владимира Святославича, где он осуждает войну между братьями и изображает яркую картину их мученической смерти.

После «Чтения» Нестор пишет «Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского», в котором повествуется о жизни и деяниях одного из основателей Киево-Печерской Лавры. «Житие Феодосия» отличается живостью литературных характеристик персонажей. Нестор достигает иллюзии правдоподобия в творимых Феодосием чудесах, умело изображая быт и диалоги основных действующих лиц.. Особенно выделяется в «Житии» образ матери Феодосия: вопреки традиции Нестор изображает не лишенную каких-либо индивидуальных черт благочестивую христианку, предстающую в условном амплуа матери святого, а, напротив, изображает женщину властную, суровую, решительно противящуюся религиозным устремлениям сына, не останавливающуюся перед тем, чтобы жестоко избить или посадить на цепь отрока, мечтающего лишь о богоугодных делах и пострижении.

Сложен и, возможно, близок к своему прототипу и житийный образ самого Феодосия (вероятно, Нестор опирался не столько на литературную традицию, сколько на рассказы о Феодосии очевидцев): отличающийся в монастырском быту необычайным смирением. Нестор наполняет рассказ конкретными чертами киевской жизни и монастырского быта XI в. В этом отношении интересен такой эпизод: князь, находившийся где-то за городом, поручает отроку отвезти Феодосия на телеге в Киев. Увидя убого одетого Феодосия, юноша принимает его за простого монаха и, снисходительно попрекнув за постоянную праздность («ты по все дни порозден»), предлагает поменяться местами: юноша поспит в телеге, а Феодосий пусть правит лошадью. Верный своим обычаям, Феодосий смиренно соглашается. Но когда путники приблизились к Киеву, юноша замечает необычайное почтение, оказываемое Феодосию людьми, и со страхом понимает свою оплошность. В этом эпизоде помимо нравоучительной идеи - прославления простоты и смирения Феодосия - немало живых деталей: и упоминание о далеком от благочестивого уважения отношении к монахам в Киевской Руси, и княжеский быт, и действительно реалистическое изображение самого игумена, который шагает рядом с лошадью, когда начинают слипаться глаза.

В 1113-18 Нестором составлен древнейший летописный свод «Повесть временных лет», который позднее был включен в состав почти всех летописных сводов и дополнен потом другими летописцами.

Нестор Летописец был первым церковным историком. Духовная глубина, историческая верность и патриотизм “Повести временных лет” делают ее не только важнейшим источником исторических фактов периода Киевской Руси, но и ставят ее в ряд высочайших творений мировой литературы.

К сожалению, Несторова редакция «Повести» не сохранилась в первичном виде. После смерти покровителя печерских монахов Святополка Изяславича (в 1113 г.) киевским князем стал Владимир Мономах. Он вошел в конфликт с верхушкой Киево-Печерского монастыря и передал летописание инокам Выдубецкого монастыря. В 1116 г. видубицкий игумен Сильвестр переделал заключительные статьи «Повести временных лет», положительно оценивая деятельность Владимира Мономаха, показав его мудрым князем, защитником Русской земли. Так появилась вторая редакция произведения.

В 1118 г. была создана третья редакция, которая и дошла до нашего времени. Заказчиком и, возможно, одним из авторов этой редакции был сын Мономаха, князь Мстислав. «Повесть временных лет» сохранилась во многих списках. Самые давние из них - Лаврентиивский (в 1377 г.) и Ипатиивский (начало XV ст.)

Наиболее древний список дошедший до нас и включающий в себя "Повесть временных лет" это Лаврентиевская летопись, написана монахом Лаврентием в 1377 году и случайно обнаруженная князем Мусиным-Пушкиным в 18 столетии в Петербурге, где она находится и по настоящий день в городской библиотеке.

В древние времена центрами духовной, культурной и научной жизни были монастыри. Живущие в них монахи обучались грамоте и умели писать, в отличие от основной массы народа. Благодаря их рукописям сейчас мы можем узнать о древней Огромный вклад в развитие науки внес монах Нестор. Летописец вел своеобразный дневник, куда записывал все, по его мнению, значимые события в жизни общества. За свои труды и благодеяния монах был канонизирован православной церковью и почитается как святой. История его необычайной жизни станет предметом исследования этой статьи.

Нестор-летописец: постриг в монахи

По монастырскому уставу тех времен человек должен был пройти трехлетнее послушание при храме, и лишь потом он получал право быть слугой Господа. Герой нашего повествования Нестор подготавливался к монашеству, и в этом ему помогали сначала игумен Феодосий, а затем и Стефан. Эти люди необычайно повлияли на дальнейшую судьбу Нестора. В то время многие монахи вели летописи, но наш чернец поначалу не задумывался об этом деле. Он был самым обычным братом, как все иные.

Нестор-летописец: тяга к знаниям

Постепенно монах осознает, что ему становится интересна книжная мудрость. Он упоенно начинает читать Евангелие, а затем и жития святых. Последние служили ему примером для подражания. Читая жития греческих праведников, преподобный Нестор-летописец решился начать писать и о подвигах русских святых, для того чтобы они не остались бесследными. Первым произведением монаха было житие блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба. После этого труда жизнь стала давать Нестору множество поводов для исследования. Так, ему было поручено отыскать тело игумена Феодосия. При помощи двух монахов Нестор все же смог отыскать мощи святого, которые были перенесены в лавру. Впечатленный этим событием, он приступил к очередному труду. Ним было не что иное, как житие святого Феодосия.

«Повесть временных лет»

Игумен стал замечать талант и трудолюбие Нестора, которому было поручено свести множество записей разных лет воедино и отредактировать их. Именно с этого времени и до конца своей жизни Нестор-летописец писал «Повесть временных лет». В настоящее время это творение - одна из высших ценностей русской истории, ведь оно основано на многочисленных источниках, а также написано при помощи непревзойденного литературного мастерства. До самой смерти Нестор-летописец занимался своим трудом. После него за рукопись взялись и другие священники.

Память о святом

До сих пор русский народ помнит о подвигах, которые совершил летописец Нестор. Биография его восстановлена неполно, ведь жил он давно - в XI веке. Уже в XIII столетии Нестора поминали как святого. Значение его для русской православной церкви и для всего славянского народа трудно переоценить. Монах похоронен в пещерах Антония в Киево-Печерской лавре. Православная церковь поминает Нестора 9 ноября. Кроме того, вспоминается монах и 11 октября - в день Собора преподобных отцов лавры.

9 ноября Русская православная церковь отмечает день памяти преподобного Нестора-летописца. Десятки лет своей жизни он отдал созданию «Повести временных лет» - летописного свода, который определил место русского народа в мире и истории.

Летопись

Преподобный Нестор родился и жил в Киеве во второй половине XI века. На духовный путь он встал 17-летним юношей, став послушником Печерского монастыря - будущей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Здесь же он будет спустя 40 с небольшим лет погребен.

Свои дни он проводил в молитвах и монашеских послушаниях - при этом в собственных записях Нестор называл себя недостойным, грешным и окаянным. Одновременно житие будущего летописца сообщает: чистотою жизни и послушанием юный подвижник скоро превзошел даже известных печерских старцев.

Главной страстью Нестора были книги - их он называл «реками, напояющими вселенную, от которых исходит мудрость». Видя это книжное усердие молодого монаха, ему дали послушание летописца.

Главным трудом Нестора стала «Повесть временных лет», составленная к 1112–1113 годам. «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть», - такими словами начал инок свой многолетний труд.

В работе он действовал как профессиональный историк: изучал предшествующие летописные своды и сказания, монастырские записи, рассказы воинов, торговцев и путешественников, сравнивал и анализировал их. Обращался Нестор и к византийским летописям.

«Повесть» - не просто перечисление фактов и дат в хронологическом порядке: это духовное осмысление истории Руси. И не случайно история народа и государства переплетены в летописи с историей христианства, даже само повествование Нестор начал с библейских времен - все потому, что летописец воспринимал историю Руси как неотъемлемую часть всемирной истории и в конечном итоге как историю спасения всего человечества.

Создание славянской грамоты, крещение Ольги в Константинополе, строительство первого православного храма... Описывая исторические события, Нестор упоминает и о тех, свидетелем которых был сам: 1096 год, половцы подступили к Киеву, разгромили и сожгли Печерскую обитель.

Позже обитель отстроили заново, а историк и наблюдатель Нестор продолжил свой труд.

Апостол Андрей. Фото: iconrussia.ru

Перед своей кончиной он завещал монахам продолжить работу над летописью. Впоследствии текст летописи несколько раз переписывали и дополняли. Оригинал, написанный Нестором, до наших дней не дожил - он сохранился в виде списков в составе Лаврентьевской летописи, составленной в 1377 году, и Ипатьевской летописи середины XV века.

Историки до сих пор спорят об авторстве летописи. Алексей Шахматов, русский историк и филолог конца XIX - начала XX века, сравнив текст «Повести» с другими древними текстами, пришел к выводу, что, по всей видимости, Нестор был не единственным ее составителем. Текст многослоен, в нем есть нестыковки - стало быть, в основу труда Нестора легли летописи, написанные предшественниками. Как полагают исследователи, более ранние тексты, которые легли в основу «Повести», были созданы в 1037–1044 годах.

Впрочем, даже если принять этот факт во внимание, заслуг Нестора это отнюдь не умаляет. Он свел воедино огромное количество информации и составил цельный исторический труд. Именно этот труд послужил образцом изложения для последующих летописцев - его почти целиком вносили во все последующие своды. Интересно, что сам Нестор нигде не упоминает себя в качестве составителя. Его имя указывается лишь в более поздних копиях летописи и других монастырских записях.

Исторические загадки

Немало вопросов у историков не только к авторству, но и к содержанию летописи. Начальные страницы русской истории по-прежнему представляют для исследователей тайну, и «Повесть временных лет» при всей ее монументальности не дает ответов на многие вопросы.

Например, первое появление славян на мировой арене Нестор смог отследить только в момент их появления на Дунае. Описывая события давно минувших веков, Нестор не всегда приводит точные даты, а такие важнейшие моменты в русской истории, как, например, основание города Киева, даны в виде пересказа легенды. Первая конкретная дата, упомянутая в летописи, - 852 год, и у ворот Царьграда внезапно появляется «мощный русский флот».

В несторовской летописи содержится большое количество фактов, говорящих о том, что Древняя Русь была развитым государством еще задолго до Рюрика. Описывая путешествие по землям Древней Руси апостола Андрея в I веке новой эры, летописец пересказывает слова Андрея, сказанные об увиденном уже по возвращении в Рим: «Удивительное видел я в Словенской земле на пути своем. Видел бани деревянные, и разожгут их сильно, и разденутся догола, и обольются квасом кожевенным, и возьмут молодые прутья, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что вылезут еле живые, и обольются водою студеною, и так оживут». Историк церкви Антон Карташев считает этот отрывок более поздней впиской в текст - так, по его мнению, киевские переписчики свода хотели подшутить над новгородскими.

Говорит Нестор и о происхождении слова «русь», и о том, кем были варяги. Летописец сближал эти понятия: нередко сам называет варягов «русью». При этом он отделяет варягов от шведов, скандинавов и других североевропейских народов, внеся свою лепту в последующую дискуссию историков о норманнском происхождении Руси.

«Повесть временных лет» составлена не для людей, а для последующего Страшного суда, на котором Господь будет судить целые народы, считает Игорь Данилевский, современный историк. Академик Дмитрий Лихачев добавлял: Нестор показал место русского народа на карте мировой истории и убедительно доказал, что русские - не без роду и племени.

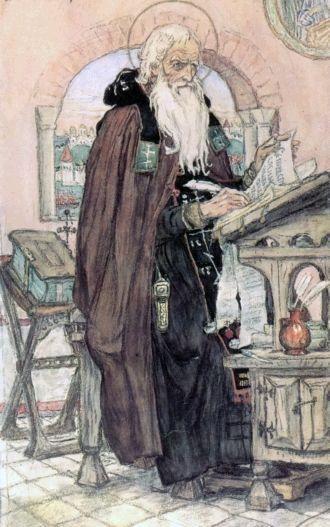

Монах Киево-Печерского монастыря , древнерусский историк и публицист. Первый летописец Руси .

Начало жизни в монастыре

Преп. Нестор Летописец родился в 50-х годах ХI века в Киеве . Юношей он пришел к преп. Феодосию и стал послушником . Постриг будущего летописца преемник преп. Феодосия, игумен Стефан . По Греческому церковному правилу поступающие в монастырь три года остаются на испытании, а посвящаемому в диакона следует быть не меньше 25 лет. И преп. Феодосий установил: поступающего не спешить постригать в монахи, а велеть ему ходить в своей одежде, пока ознакомится с монастырским чином. После этого одеть его в черную одежду и испытывать послушаниями, а затем уже облекать в монашескую мантию. Так и для блаженного Нестора трехгодичный искус окончился уже при преп. Стефане, при котором удостоен он и сана диаконского, не раньше года.

В Печерской обители было тогда много высоких мужей, у которых можно было обучиться духовному совершенству. Обитель процветала тогда духовной жизнью. Блаженный Нестор так пишет об этом сам:

«Когда Стефан управлял монастырем и блаженным стадом, которое собрал Феодосий, чернецы как светила сияли в Руси. Одни были крепкими наставниками, другие тверды были на бдении или на коленопреклонной молитве ; иные постились через день и через два дня, другие вкушали только хлеб с водой, иные - вареное зелие, другие - только сырое. Все пребывали в любви: младшие покорялись старшим, не смея и говорить пред ними и изъявляя полную покорность и послушание ; а старшие оказывали любовь к младшим, наставляли и утешали их, как отцы детей малых. Если какой-либо брат впадал в какое-либо прегрешение , утешали его и по великой любви делили епитимию одного на двух и на трех. Такова была любовь взаимная, при строгом воздержании! Если брат выходил из монастыря, то все братия скорбели о том, посылали за ним и звали брата в монастырь, потом шли игумену , кланялись и упрашивали принять брата, и принимали с великой радостью».

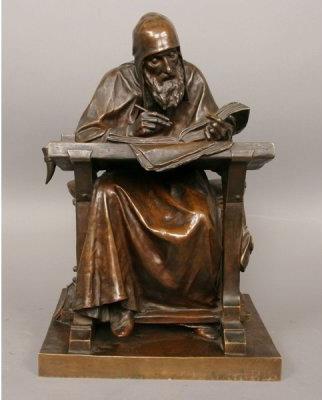

Статуя летописца работы М. Антокольского

Блаженный Нестор, под влиянием таких примеров, под управлением таких наставников, при своей ревности к подвижничеству, спешно возрастал в духовной жизни. Как было глубоко смирение его, - это видно каждый раз, как только касается он своей личности в своих писаниях. Иначе не называет он себя, как худым, недостойным, грешным Нестором, меньшим из всех в монастыре преподобного отца Феодосия; или окаянным, с грубым и неразумным сердцем, Нестором грешным. Если напоминает он другим о нужде покаяния, о потребности помнить отношения свои к Богу , то спешит обратиться к себе самому с укоризной. Так, рассказав о победе половцев, последовавшей накануне памяти св. Бориса и Глеба , говорит он: «бысть плач в граде, а не радость, грех наших ради... В лепоту паче инех казними есмы. Се бо аз грешный и много и часто согрешаю во вся дни».

Чистотою своей жизни, молитвою и усердием юный подвижник превзошел вскоре даже самых известных печерских старцев. А о его высокой духовной жизни говорит и то, что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты затворника (впоследствии Новгородского святителя).

Труды в обители

В монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца. Преп. Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием . В 80-х годах он написал «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» в связи с перенесением их святых мощей в Вышгород в году. В 80-х годах преподобный Нестор составил житие преподобного Феодосия Печерского, а в году, накануне престольного праздника Печерской обители, игумен Иоанн поручил ему ископать из земли для перенесения в храм святые мощи преподобного Феодосия:

«Истинно и верно расскажу вам, не от других слышал о том, а сам был совершителем дела. Пришел ко мне игумен Иоанн и сказал: пойдем в пещеру к Феодосию, и я пришел с игуменом, тогда как никто не знал; осмотрев, куда бросать землю, и назначив место, где копать, кроме отверстия, игумен сказал мне: никому не сказывай из братии, чтобы никто не знал; возьми кого хочешь, в помощь себе. Я уже приготовил в 7 день заступы (рогалии), которыми надлежало копать. Во вторник вечером взял с собой двух братьев, а прочие не знали; пришел в пещеру и, пропев псалмы, начал копать. Утомясь, дал другому брату, и копали мы до полуночи; утомились, но не могли докопаться. Я начал скорбеть, не в сторону ли копаем мы. Взяв заступ (рогалию), начал я выше; друг мой отдыхал перед пещерой и сказал мне: ударили в било; а я в ту же минуту прокопал до мощей Феодосия. Он говорил мне: ударили в било, - а я говорю ему: уже прокопал. Когда докопался я, то страх напал на меня, и я начал взывать: "Господи, помилуй!" ... [Тогда] послал сказать игумену: иди, и вынесем мощи. Игумен пришел с двумя братьями. Я же раскопал широко, и войдя увидели мы: лежит мощами, составы не распались, волосы на голове присохли; мы положили их на мантию и вынесли перед пещерой».

Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление к - годам «Повести временных лет». Необычайно широкий круг источников (предшествующие русские летописные своды и сказания, монастырские записи, византийские, различные исторические сборники, рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников), осмысленных с единой, строго церковной точки зрения, позволил преподобному Нестору написать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения человеческого рода.

Инок-патриот излагает историю Русской Церкви в главных моментах ее исторического становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках - в годом) об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников (под 1096 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший в году древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших «Повесть» преподобного Нестора («Лаврентьевскую летопись»). Наследником агиографической традиции печерского подвижника стал святитель Симон, епископ Владимирский, спасатель «Киево-Печерского Патерика». Рассказывая о событиях, связанных с жизнью святых угодников Божиих, святитель Симон нередко ссылается, среди других источников, на Летописи преподобного Нестора.

Преподобный Нестор погребен в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского .

Память в Православной Церкви

Дни памяти:

- 27 октября (9 ноября)

- 28 сентября (11 октября) - собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах

Тропарь, глас 4:

Великих князей русских деяния и преподобных отец Печерских жития и чудеса написавый, свое же, Богомудре Несторе, многих ти ради добродетелей имя написано на небеси стяжавый, моли и нам написатися в Книги Животныя.

Кондак, глас 2:

Яко сый богоноснаго Феодосия ученик и истинный жития того подражатель, первый честных его мощей самовидец сподобился еси, яже с прочими святолепно пренес, наследил еси с темиже Царство Небесное, еже получити и нам, чтущтим тя, Господеви молися.

Библиография

- Минея октябрь. Изд. Московской Патриархии, 1980. Стр. 683-687.

- Настольная книга священнослужителя, Том 2. Изд. Московской Патриархии, 1978. Стр. 224-226.

- Жития святых свт. Димитрия Ростовского, октябрь. Москва, Синодальная типография, 1908. Стр. 579-582.

- Филарет (Гумилевский), архиеп. Черниговский. Жития святых, чтимых Православной Церковью, октябрь. СПб, 1900. Стр. 264.

- Месяцесловрусских святых, октябрь, вып. 2. Каменец-Подольск, 1893. Стр. 183-193.