Tecnica del “Completamento della frase” (per l'egocentrismo). Al salvadanaio dello psicologo

PAT è una versione modificata e compatta del Test di Appercezione Tematica 1 di G. Murray, che richiede poco tempo per l'esame ed è adattato alle condizioni di lavoro di uno psicologo pratico. È stato sviluppato un materiale di stimolo completamente nuovo, costituito da immagini di contorni. Rappresentano schematicamente figure umane.

Il test originale di Murray è una serie di tavole in bianco e nero con fotografie di dipinti di artisti americani. Le immagini sono divise in 10 maschili (destinate all'esame degli uomini), 10 femminili (destinate all'esame delle donne) e 10 generali. Ci sono un totale di 20 immagini in ogni set.

Inoltre è disponibile un set di immagini per bambini (CAT test), rappresentato da 10 immagini, alcune delle quali sono incluse anche nella versione per adulti della tecnica.

Il TAT è uno dei test della personalità più approfonditi 2. L'assenza di materiale di stimolo rigidamente strutturato crea le basi per una libera interpretazione della trama da parte del soggetto, a cui viene chiesto di scrivere una storia per ogni immagine, utilizzando la propria esperienza di vita e idee soggettive. La proiezione delle esperienze personali e l'identificazione con uno qualsiasi degli eroi della storia composta ci consente di determinare la sfera del conflitto (interno o esterno), la relazione tra reazioni emotive e atteggiamento razionale nei confronti della situazione, lo sfondo dell'umore, la posizione di l'individuo (attivo, aggressivo, passivo o passivo), la sequenza dei giudizi, la capacità di pianificare le proprie attività, il livello di nevroticismo, la presenza di deviazioni dalla norma, difficoltà nell'adattamento sociale, tendenze suicide, manifestazioni patologiche e molto altro . Il grande vantaggio della tecnica è la natura non verbale del materiale presentato. Ciò aumenta il numero di gradi di scelta dell'argomento durante la creazione delle storie.

Durante il processo di ricerca, la persona esaminata racconta le sue storie (una, due o più) per ciascuna immagine per 2-3 ore. Lo psicologo registra attentamente queste affermazioni su carta (o utilizzando un registratore), quindi analizza la creatività orale del soggetto, identifica l'identificazione inconscia, l'identificazione del soggetto con uno dei personaggi della trama e trasferisce le proprie esperienze, pensieri e sentimenti in la trama (proiezione).

Le situazioni frustranti sono strettamente correlate all'ambiente specifico e alle circostanze che possono derivare dall'immagine corrispondente, contribuendo all'adempimento dei bisogni degli eroi (o dell'eroe) o impedendolo. Nel determinare i bisogni significativi, lo sperimentatore presta attenzione all'intensità, alla frequenza e alla durata della fissazione dell'attenzione del soggetto su determinati valori ripetuti in storie diverse.

L'analisi dei dati ottenuti viene effettuata principalmente a livello qualitativo, nonché con l'ausilio di semplici confronti quantitativi, che consentono di valutare l'equilibrio tra le componenti emotive e razionali della personalità, la presenza di conflitti esterni ed interni , la sfera delle relazioni interrotte, la posizione dell'individuo - attivo o passivo, aggressivo o passivo (in questo caso, un rapporto di 1:1, o da 50 a 50%, è considerato la norma, e un vantaggio significativo in uno direzione o un'altra è espressa in rapporti di 2:1 o più).

Notando separatamente i diversi elementi di ciascuna trama, lo sperimentatore riassume le risposte riflettendo una tendenza a chiarire (segno di incertezza, ansia), affermazioni pessimistiche (depressione), incompletezza della trama e mancanza di prospettiva (incertezza nel futuro, incapacità di pianificarlo), la predominanza delle risposte emotive (aumento dell’emotività) ecc. Temi speciali presenti in gran numero nelle storie sono la morte, malattie gravi, intenzioni suicide, nonché sequenze interrotte e scarsa coerenza logica dei blocchi della trama, l'uso di neologismi, ragionamenti, ambivalenza nella valutazione degli "eroi" e degli eventi, distacco emotivo, la diversità della percezione delle immagini, le stereotipie possono servire come argomenti seri per identificare la disintegrazione personale.

DESCRIZIONE GENERALE

Una versione semplificata del test di appercezione tematica è quella da noi sviluppata. Metodo PAT(test di appercezione disegnata). È conveniente per studiare i problemi personali di un adolescente. Con l'aiuto di meccanismi di identificazione e proiezione vengono rivelate esperienze profonde non sempre controllabili dalla coscienza, quegli aspetti di conflitto interno e quelle aree di relazioni interpersonali disturbate che possono influenzare in modo significativo il comportamento di un adolescente e il percorso educativo. processi.

Materiale di stimolo tecniche (vedi Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) presentata 8° disegni di contorno raffiguranti 2, meno spesso 3, persone. Ogni personaggio è rappresentato in modo convenzionale: né il suo sesso, né l'età, né lo status sociale sono chiari. Allo stesso tempo, le pose, l'espressione dei gesti e la particolare disposizione delle figure ci permettono di giudicare che ciascuna delle immagini raffigura o una situazione di conflitto, oppure due personaggi sono coinvolti in complesse relazioni interpersonali. Dove c'è un terzo partecipante o osservatore degli eventi, la sua posizione può essere interpretata come indifferente, attiva o passiva.

Il materiale di stimolo di questa tecnica è ancora meno strutturato rispetto a quello della TAT. L'epoca, le caratteristiche culturali ed etniche non sono visibili qui, non ci sono sfumature sociali che sono chiaramente visibili nelle immagini TAT (risposte dei soggetti ad alcune di esse: "Soldati americani in Vietnam", "Film trofeo", "Acconciature e stranieri moda stile anni '20" ecc.). Ciò interferisce chiaramente con la percezione diretta del soggetto, distrae, rende possibile produrre risposte di tipo cliché (prese da film o altre fonti conosciute) e contribuisce alla vicinanza del soggetto all’esperimento.

Il test di appercezione disegnato, per la sua brevità e semplicità, ha trovato applicazione nell'esame degli scolari e nella consulenza familiare, soprattutto in situazioni di conflitto legate al problema degli adolescenti difficili. Si sconsiglia di utilizzare la tecnica su bambini di età inferiore a 12 anni.

Il lato positivo del PAT test è che l'esame con questa tecnica può essere effettuato contemporaneamente su un intero gruppo di bambini, anche in classe.

AVANZAMENTO DELL'INDAGINE

L'esame si svolge come segue.

Al soggetto (o a un gruppo di soggetti) viene affidato il compito di esaminare ciascuna immagine in sequenza, secondo la numerazione, cercando di dare libero sfogo alla propria fantasia e comporre per ciascuna di esse un breve racconto, che rispecchierà i seguenti aspetti:

1) Cosa sta succedendo in questo momento?

2) Chi sono queste persone?

3) Cosa pensano e sentono?

4) Cosa ha portato a questa situazione e come andrà a finire?

C'è anche la richiesta di non utilizzare trame note che possono essere tratte da libri, rappresentazioni teatrali o film, cioè di inventarne solo di proprie. Si sottolinea che l'oggetto dell'attenzione dello sperimentatore è l'immaginazione del soggetto, la capacità di inventare e la ricchezza di fantasia.

Solitamente a ogni bambino viene consegnato un doppio foglio di quaderno, sul quale, il più delle volte, vengono liberamente posizionati otto racconti, contenenti le risposte a tutte le domande poste. Per evitare che i bambini si sentano limitati, potete regalare due di questi fogli. Inoltre non c'è limite di tempo, ma lo sperimentatore esorta i bambini a ottenere risposte più immediate.

Oltre ad analizzare le storie e il loro contenuto, allo psicologo viene data l'opportunità di analizzare la calligrafia, lo stile di scrittura, il modo di presentazione, la cultura linguistica, il vocabolario del bambino, che è anche di grande importanza per valutare la personalità nel suo insieme.

Le tendenze protettive possono manifestarsi sotto forma di trame un po' monotone in cui non c'è conflitto: possiamo parlare di balli o esercizi ginnici, lezioni di yoga.

COSA RACCONTANO LE STORIE

1a immagine provoca la creazione di storie che rivelano l'atteggiamento del bambino nei confronti del problema del potere e dell'umiliazione. Per capire con quale dei personaggi il bambino si identifica, dovresti prestare attenzione a quale di essi nella storia presta maggiore attenzione e a cui attribuisce sentimenti più forti, fornisce ragioni che giustificano la sua posizione, pensieri o dichiarazioni non standard.

La lunghezza della storia dipende anche in gran parte dal significato emotivo di una particolare trama.

2, 5 e 7a foto sono più associati a situazioni di conflitto (ad esempio, familiari), in cui le relazioni difficili tra due persone vengono vissute da qualcun altro che non può cambiare in modo decisivo la situazione. Spesso un adolescente si vede nel ruolo di questo terzo: non trova comprensione e accettazione nella sua famiglia, soffre di continui litigi e rapporti aggressivi tra madre e padre, spesso associati al loro alcolismo. Allo stesso tempo, la posizione terzo può essere indifferente ( 2a foto), passivo o passivo sotto forma di evitamento delle interferenze ( 5a immagine), mantenimento della pace o altri tentativi di intervento ( 7a immagine).

3a e 4a foto più spesso provocano l'identificazione di conflitti nella sfera delle relazioni personali, amorose o amichevoli. Le storie mostrano anche temi di solitudine, abbandono, bisogno frustrato di relazioni affettuose, amore e affetto, incomprensioni e rifiuto nella squadra.

2a foto molto spesso provoca una risposta emotiva negli adolescenti emotivamente instabili, ricorda esplosioni senza senso di emozioni incontrollabili, mentre circa 5a foto Si costruiscono più trame che implicano un duello di opinioni, una discussione, il desiderio di incolpare l'altro e giustificarsi.

Argomentazione della propria correttezza e esperienza di risentimento dei soggetti nelle storie su 7a immagine sono spesso risolti dall'aggressione reciproca tra i personaggi. Ciò che conta qui è quale posizione prevale nell'eroe con cui il bambino si identifica: extrapunitiva (l'accusa è diretta verso l'esterno) o intropunitiva (l'accusa è diretta verso se stessi).

6a immagine provoca reazioni aggressive del bambino in risposta all'ingiustizia che sperimenta soggettivamente. Con l'aiuto di questa immagine (se il soggetto si identifica con una persona sconfitta), viene rivelata la posizione sacrificale, l'umiliazione.

8a foto rivela il problema del rifiuto dell'oggetto dell'attaccamento emotivo o della fuga dalla fastidiosa persecuzione della persona che rifiuta. Un segno di identificazione con l'uno o l'altro personaggio di una storia è la tendenza ad attribuire esperienze e pensieri sviluppati dalla trama proprio a quel personaggio che nella storia risulta appartenere allo stesso sesso del soggetto. È interessante notare che con eguale convinzione la stessa immagine pittorica viene riconosciuta da un bambino come un uomo, da un altro come una donna, mentre ciascuno ha piena fiducia che ciò non possa sollevare alcun dubbio.

“Guarda come si siede! A giudicare dalla posa, questa è una ragazza (o ragazza, donna)”, dice uno. “Questo è sicuramente un ragazzo (o un uomo), si vede subito!” dice un altro. In questo caso, i soggetti guardano la stessa immagine. Questo esempio dimostra ancora una volta chiaramente la spiccata soggettività della percezione e la tendenza ad attribuire qualità molto specifiche al materiale di stimolo molto amorfo delle tecniche. Ciò accade in quegli individui per i quali la situazione rappresentata nell'immagine è emotivamente significativa.

Naturalmente, un racconto orale o una discussione aggiuntiva di racconti scritti è più istruttivo, ma durante un esame di gruppo è più conveniente limitarsi a una presentazione scritta.

Il conflitto interpersonale, che risuona praticamente in ogni immagine, non solo consente di determinare la zona delle relazioni disturbate vissute dal bambino con gli altri, ma spesso evidenzia un complesso conflitto intrapersonale.

Quindi, una ragazza di 16 anni, sulla base della quarta immagine, costruisce la seguente trama: “Ha dichiarato il suo amore alla ragazza. Lei gli rispose: "No". Se ne sta andando. È orgogliosa e non può ammettere di amarlo, perché crede che dopo una simile confessione diventerà schiava dei suoi sentimenti, e non può essere d'accordo con questo. Soffrirà in silenzio. Un giorno si incontreranno: lui sta con qualcun altro, lei è sposata (anche se non ama suo marito). Ha già superato i suoi sentimenti, ma lui la ricorda ancora. Bene, così sia, ma è più tranquillo. Lei è invulnerabile."

Ci sono molte cose personali in questa storia che non seguono dall’immagine. Il conflitto esterno è chiaramente secondario e si basa su un pronunciato conflitto intrapersonale: il bisogno di amore e di affetto profondo è frustrato. La ragazza ha paura di un possibile fallimento. L'orgoglio doloroso, sviluppato sulla base di esperienze di vita negative, blocca la libera autorealizzazione e la spontaneità dei sentimenti, costringe a rinunciare all'amore, per non aumentare il livello di ansia e insicurezza già elevati.

Studiando i problemi di un adolescente in situazioni familiari, RAT identifica chiaramente la sua posizione. È improbabile che l'adolescente stesso possa raccontare una storia migliore su se stesso: la comprensione di sé e l'esperienza di vita a questa età sono a un livello piuttosto basso.

Anche l'autocomprensione e la consapevolezza del proprio ruolo nei conflitti complessi delle situazioni quotidiane sono scarsamente espresse nei bambini con un alto livello di nevroticismo, emotivamente instabili o impulsivi.

A questo proposito, la ricerca psicologica che utilizza RAT contribuisce a una scelta più mirata dell'approccio psicocorrettivo, non solo focalizzandosi sul lato contenutistico e sulla sfera delle esperienze del soggetto, ma anche facendo appello a un certo livello linguistico e intellettuale-culturale del personalità del bambino consultato da uno psicologo.

Lyudmila SOBCHIK,

Dottore in Psicologia

1 G.Murray. Personalità. New York, 1960.

2 Leontyev D.A. Test di appercezione tematica. M.: Smysl, 1998.

Dopo la seconda guerra mondiale, il test cominciò ad essere ampiamente utilizzato da psicoanalisti e medici per lavorare con i disturbi della sfera emotiva dei pazienti.

Lo stesso Henry Murray definisce il TAT come segue:

“Il Test di Appercezione Tematica, meglio conosciuto come TAT, è un metodo con il quale si possono identificare impulsi, emozioni, atteggiamenti, complessi e conflitti dominanti della personalità e che aiuta a determinare il livello di tendenze nascoste che il soggetto o paziente nasconde o non può mostrare a causa della loro incoscienza”

- Henry A Murray. Test di appercezione tematica. - Cambridge, Massa: Harvard University Press, 1943.

YouTube enciclopedico

1 / 1

Misurare la personalità: corso accelerato di psicologia n. 22

Sottotitoli

Come descriveresti la tua personalità? Amichevole, creativo, eccentrico? Che ne dici di nervoso, timido o estroverso? Ma qualcuno ti ha mai chiamato sanguigno? Che ne dici di Kapha, o pieno di metallo? L'antico medico greco Ippocrario credeva che la personalità si manifestasse attraverso quattro diversi fluidi, e che la personalità è dovuta all'equilibrio tra catarro, sangue, bile gialla e nera. Secondo la Medicina Tradizionale Cinese, la nostra personalità dipende dall’equilibrio dei cinque elementi: terra, aria, acqua, metallo e fuoco. Coloro che seguono la medicina tradizionale indù ayurvedica vedono ognuno come una combinazione unica di tre diversi principi mente-corpo chiamati Dosha. Sigmund Freud credeva che la nostra personalità dipendesse in parte da chi vince la battaglia degli impulsi tra Es, Io e Super Io. Allo stesso tempo, lo psicologo umanista Abraham Maslov ha suggerito che la chiave per l’autorealizzazione sta nel scalare con successo la gerarchia dei bisogni più basilari. E ora ci sono i test BuzzFeed per determinare che tipo di pirata, mutaforma, sandwich o personaggio di Harry Potter sei, ma non presterei molta attenzione a questi. Tutto questo per dire che le persone cercano di caratterizzarsi a vicenda da molto tempo, e forse preferisci il sangue, o la bile, o l'ego, o l'identità, o i panini, ci sono molti modi per descrivere e misurare la personalità. Tutte queste teorie, tutti gli anni di ricerca, il fumo di sigaro, lo sguardo fisso sulle macchie d'inchiostro e i fan che speculano se siano Luke o Leia, si riducono tutti a una domanda importante. Chi o cosa è la propria personalità? Introduzione La settimana scorsa abbiamo parlato di come gli psicologi spesso studiano la personalità esaminando le differenze tra le caratteristiche e di come queste varie caratteristiche si combinano per creare una persona completa di pensieri e sentimenti. I primi psicoanalisti e teorici umanisti avevano molte idee sulla personalità, ma alcuni psicologi mettono in dubbio la loro mancanza di standard chiaramente misurabili. ad esempio, non c'è modo di tradurre effettivamente in numeri la risposta alle macchie d'inchiostro, o quanto queste siano fissate oralmente. Questo movimento verso approcci più scientifici ha dato vita a due teorie più conosciute del ventesimo secolo, note come prospettiva dei tratti e teoria cognitiva sociale. Invece di concentrarsi su influenze subconsce persistenti o opportunità di sviluppo mancate, i ricercatori della teoria dei tratti tentano di descrivere la personalità in termini di modelli di comportamento stabili e duraturi e di motivatori coscienti. Secondo la leggenda, tutto iniziò nel 1919, quando un giovane psicologo americano, Gordon Allport, visitò lo stesso Freud. Allport stava raccontando a Freud del suo viaggio in treno qui e di come c'era un ragazzino che era ossessionato dalla pulizia e non voleva sedersi accanto a nessuno né toccare nulla. Allport si chiedeva se la madre del bambino avesse una fobia della sporcizia che lo colpisse. Bla bla bla, racconta la sua storia e alla fine Freud lo guarda e dice "Mmm... eri tu quel ragazzino?" E Allport disse: "No, amico, era solo un ragazzino su un treno. Non trasformarlo in un episodio subliminale della mia infanzia repressa". Allport credeva che Freud scavasse troppo in profondità e che talvolta fosse sufficiente guardare alle motivazioni del presente piuttosto che del passato per spiegare il comportamento. Così Allport fondò il proprio club, descrivendo la personalità in termini di tratti fondamentali, o comportamenti caratteristici e motivazioni coscienti. Era meno interessato a spiegare i tratti che a descriverli. I moderni ricercatori sui tratti come Robert McCrae e Paul Sost da allora hanno organizzato i nostri tratti fondamentali nei famosi Big Five: apertura all'esperienza, coscienziosità, estroversione, gradevolezza e nevroticismo, che potresti ricordare con le loro iniziali OSEDN. Ognuna di queste caratteristiche esiste in uno spettro, quindi, ad esempio, il tuo livello di apertura può variare dalla completa apertura a nuove esperienze e varietà da un lato, o una preferenza per una routine rigorosa e regolare dall'altro. Il tuo livello di coscienziosità può riflettere impulsività e disattenzione, oppure cautela e disciplina. Qualcuno con un alto livello di estroversione sarà estroverso, mentre quelli dall'altra parte saranno timidi e silenziosi. Una persona molto amichevole è disponibile e fiduciosa, mentre qualcuno all'estremità opposta è diffidente o ostile. E nello spettro del nevroticismo, una persona emotivamente stabile sarà calma ed equilibrata, mentre una persona meno stabile sarà preoccupata, sbilanciata e autocommiserante. L’idea importante qui è che queste caratteristiche sono considerate predittive del comportamento e degli atteggiamenti. ad esempio, un introverso potrebbe preferire comunicare via email più di un estroverso; una persona amichevole è più propensa ad aiutare un vicino a spostare il divano rispetto a una persona sospettosa che guarda gli altri attraverso una finestra. Con la maturità, queste caratteristiche diventano abbastanza stabili, come direbbero gli scienziati, ma ciò non significa che non possano flettersi un po' in situazioni diverse. La stessa persona modesta può iniziare a cantare Elvis al karaoke in una stanza affollata in una determinata situazione. Quindi i tratti della nostra personalità sono predittori migliori del nostro comportamento medio piuttosto che del nostro comportamento in una determinata situazione, e la ricerca mostra che alcuni tratti come il nevroticismo sono predittori del comportamento migliori di altri. Questa flessibilità che tutti possediamo porta alla quarta importante teoria della personalità, la prospettiva socio-cognitiva. Proposta per la prima volta dal nostro amico che picchia Bobo Alfred Bandura, la scuola di teoria cognitiva sociale enfatizza le interazioni tra i nostri tratti e il loro contesto sociale. Bandura ha osservato che impariamo molti dei nostri comportamenti osservando e imitando gli altri. Questa è la parte sociale dell’equazione. Ma pensiamo anche a come questi eventi sociali influenzano il nostro comportamento, che è la parte cognitiva. Pertanto, le persone e le loro situazioni lavorano insieme per creare comportamenti. Bandura chiamò questo tipo di interazione determinismo reciproco. Ad esempio, il tipo di libri che leggi, la musica che ascolti, i tuoi amici: tutto questo dice qualcosa sulla tua personalità perché persone diverse scelgono ambienti diversi, e poi questi ambienti continuano a influenzare l'affermazione della nostra personalità. Quindi, se Bernice ha una personalità ansiosa-sospettosa e ha una cotta intensa e titanica per Sherlock Holmes, sarà particolarmente attenta nelle situazioni potenzialmente pericolose o strane. Più vede il mondo in questo modo, più diventa ansiosa e sospettosa. quindi, siamo sia i creatori che il risultato delle situazioni di cui ci circondiamo. Questo è il motivo per cui uno degli indicatori chiave della personalità in questa scuola di pensiero è il senso di controllo personale, ovvero quanto controllo senti di avere sul tuo ambiente. Coloro che credono nella propria capacità di controllare il proprio destino o di creare la propria fortuna hanno un locus di controllo interno, mentre coloro che si sentono guidati da forze al di fuori del loro controllo hanno un locus esterno. Stiamo parlando di controllo e impotenza, introversione e estroversione, calma e ansia? , o qualsiasi altra cosa, ognuna di queste diverse prospettive sulla personalità ha i propri metodi per testare e misurare la personalità. Abbiamo già parlato di come lo psicoanalista Hermann Rorschach usasse il test della macchia d'inchiostro per dedurre informazioni sulla personalità di una persona, e sappiamo che Freud usava l'analisi dei sogni, e lui e Jung erano entrambi sostenitori della libera associazione, ma della scuola più estesa di teorici ormai famosi Come la scuola psicodinamica emanata da Freud e soci, vengono utilizzati anche altri test psicologici proiettivi, tra cui il famoso Test di Appercezione Tematica. In questo tipo di test ti verranno mostrate immagini evocative ma vaghe e ti verrà chiesto di spiegarle. Potrebbe anche essere chiesto di raccontare una storia sulle immagini, tenendo conto di come si sentono i personaggi, cosa sta succedendo, cosa è successo prima di questo evento o cosa succederà dopo. Ad esempio, una donna piange per la morte del fratello o per la puntura di un'ape? O è una cameriera che ride perché un ragazzo ricco è svenuto ubriaco sul suo letto, o forse l'oggetto del suo amore ardente le ha appena confessato il suo amore nel caldo, in stile Jane Austen, e lei è nel panico nel corridoio?! , che le tue risposte riveleranno qualcosa sulle tue preoccupazioni e motivazioni nella vita reale, sul modo in cui vedi il mondo, sui processi subconsci che ti guidano. In contrasto con questo approccio, i moderni ricercatori della personalità credono che sia possibile misurare la personalità usando un serie di domande. Esistono molti cosiddetti inventari dei tratti della personalità. Alcuni effettuano una breve lettura di un tratto stabile specifico, come l’ansia o l’autostima, mentre altri misurano un gran numero di tratti, come i Big Five. Questi test, come il Myers Briggs di cui potresti aver sentito parlare, includono molte domande vero-falso o d'accordo-non d'accordo come "Ti piace essere al centro dell'attenzione?" “È facile per te comprendere il dolore degli altri?” “Per te è importante la giustizia o il perdono?” Ma il classico Minnesota Multidimensional Personality Inventory è probabilmente il test della personalità più utilizzato. La versione più recente pone una serie di 567 domande vero-false, da “Nessuno mi capisce” a “Mi piacciono le riviste di tecnologia” a “Ho amato mio padre”, ed è spesso utilizzata per misurare la malattia emotiva. Esistono anche metodi della scuola sociocognitiva di Bandura. Poiché questa scuola di insegnamento si concentra sull'interazione tra ambiente e comportamento, non solo sui tratti, non si limita a porre domande. Possono invece misurare la personalità in contesti diversi, con la consapevolezza che il comportamento in una situazione è meglio previsto da come ti sei comportato in una situazione simile. ad esempio, se Bernice si è spaventata e ha cercato di nascondersi sotto il tavolo durante gli ultimi cinque temporali, si può prevedere che lo farà di nuovo. E se conducessimo un esperimento di laboratorio controllato in cui studiassimo gli effetti dei suoni dei temporali sul comportamento delle persone, potremmo ottenere una migliore comprensione dei fattori psicologici sottostanti che possono prevedere la paura dei temporali. e infine ci sono teorici umanisti come Maslov. Spesso negano completamente i test standardizzati. Misurano invece la comprensione di te stesso attraverso terapie, interviste e questionari che chiedono alle persone di descrivere come vorrebbero essere e chi sono realmente. L’idea è che quanto più il presente è vicino all’ideale, tanto più positiva è l’immagine di sé, il che ci riporta alla domanda più importante di tutte: cosa o chi è questo sé? Tutti quei libri sull'autostima, sull'autoaiuto, sull'autocomprensione, sull'autocontrollo e simili sono costruiti sull'idea che la personalità controlla pensieri, sentimenti e comportamenti: e in generale è il centro di una persona. Ma ovviamente questo è un problema complicato. Puoi pensare a te stesso come a un concetto di diverse personalità - un sé ideale, forse incredibilmente bello e intelligente, di successo e amato, e forse un sé spaventoso - che può essere lasciato senza lavoro, solo e devastato. Questo equilibrio tra il potenziale sé migliore e quello peggiore ci motiva per tutta la vita. In fin dei conti, se consideriamo l'influenza dell'ambiente e delle esperienze infantili, della cultura e tutto il resto, senza menzionare la biologia, di cui non abbiamo nemmeno parlato oggi, possiamo davvero descrivere noi stessi? o addirittura rispondere con sicurezza che abbiamo una personalità? questa, amico mio, è una delle domande più difficili della vita, ancora senza una risposta universale. Ma hai comunque imparato molto oggi, giusto? Abbiamo parlato di teorie sui tratti e sulla cognizione sociale, e abbiamo anche parlato dei molti modi in cui queste e altre scuole misurano e testano la personalità. cosa sono e come funziona la nostra autostima. Grazie per la visione, soprattutto a tutti i nostri abbonati Subbable che aiutano a far andare avanti questo canale. Se vuoi sapere come abbonarti, visita subbable.com/crashcourse. Questa serie è stata scritta da Kathleen Yale, curata da Blake de Pastino e consultata dal Dr. Ranjit Bhagavat. Il nostro direttore ed editore è Nicholas Jenkins, il nostro direttore della copia è Michael Aranda, che è anche il nostro sound designer, e il nostro team grafico è Thought Café.

Storia della creazione della tecnica

Il test di appercezione tematica fu descritto per la prima volta da K. Morgan e G. Murray nel 1935. In questa pubblicazione, la TAT è stata presentata come un metodo per studiare l'immaginazione, consentendo di caratterizzare la personalità del soggetto grazie al fatto che il compito di interpretare le situazioni raffigurate, posto al soggetto, gli ha permesso di fantasticare senza restrizioni visibili e contribuito all’indebolimento dei meccanismi di difesa psicologica. Il TAT ha ricevuto la sua giustificazione teorica e uno schema standardizzato per l'elaborazione e l'interpretazione poco dopo, nella monografia “Study of Personality” di G. Murray e i suoi colleghi. Lo schema interpretativo finale del TAT e la terza edizione finale del materiale di stimolo furono pubblicati nel 1943.

Processo di test

Al candidato al test vengono offerti disegni in bianco e nero, la maggior parte dei quali raffigurano persone in situazioni quotidiane. La maggior parte dei disegni TAT raffigurano figure umane i cui sentimenti e azioni sono espressi con vari gradi di chiarezza.

TAT contiene 30 dipinti, alcuni sono stati disegnati appositamente sotto la direzione di psicologi, altri sono riproduzioni di vari dipinti, illustrazioni o fotografie. Inoltre, al soggetto viene presentato anche un foglio bianco sul quale può immaginare qualsiasi immagine desideri. Da questa serie di 31 disegni, ad ogni soggetto vengono solitamente presentati 20 in successione, di questi 10 vengono offerti a tutti, il resto viene selezionato in base al sesso e all'età del soggetto. Questa differenziazione è determinata dalla possibilità che il soggetto si identifichi maggiormente con il personaggio raffigurato nel disegno, poiché tale identificazione è più facile se nel disegno sono presenti personaggi vicini al soggetto per genere ed età.

Lo studio viene solitamente svolto in due sessioni, separate da uno o più giorni, in ciascuna delle quali vengono presentati in sequenza 10 disegni in un certo ordine. È tuttavia consentita la modifica della procedura TAT. Alcuni psicologi ritengono che in un contesto clinico sia più conveniente condurre l'intero studio in una volta con una pausa di 15 minuti, mentre altri utilizzano parte dei disegni e conducono lo studio in 1 ora.

Al soggetto viene chiesto di inventare una storia per ogni immagine, che rifletta la situazione rappresentata, racconti cosa pensano e sentono i personaggi nell'immagine, cosa vogliono, cosa ha portato alla situazione rappresentata nell'immagine e come andrà a finire. FINE. Le risposte vengono registrate parola per parola, registrando pause, intonazioni, esclamazioni, movimenti facciali e altri movimenti espressivi (si può utilizzare una stenografia, un registratore o, meno spesso, la registrazione è affidata al soggetto stesso). Poiché il soggetto non è consapevole del significato delle sue risposte riguardo ad oggetti apparentemente estranei, ci si aspetta che riveli alcuni aspetti della sua personalità più liberamente e con meno controllo cosciente rispetto a quando viene interrogato direttamente.

L'interpretazione dei protocolli TAT non dovrebbe essere effettuata “nel vuoto”; questo materiale dovrebbe essere considerato in relazione ai fatti noti della vita della persona studiata. Grande importanza è attribuita alla formazione e alla competenza dello psicologo. Oltre alla conoscenza della personalità e della psicologia clinica, deve avere una significativa esperienza con il metodo; è consigliabile utilizzare questo metodo in condizioni in cui è possibile confrontare i risultati della TAT con dati dettagliati sugli stessi soggetti ottenuti con altri mezzi.

Interpretazione dei risultati

G. Lindzi individua una serie di assunti di base su cui si basa l'interpretazione della TAT. Sono di natura abbastanza generale e praticamente non dipendono dallo schema interpretativo utilizzato. Il presupposto primario è che completando o strutturando una situazione incompleta o non strutturata, l'individuo manifesta le sue aspirazioni, disposizioni e conflitti. Le seguenti 5 ipotesi riguardano l'identificazione delle storie o dei frammenti di esse più informative dal punto di vista diagnostico.

- Quando scrive una storia, il narratore di solito si identifica con uno dei personaggi e i desideri, le aspirazioni e i conflitti di quel personaggio possono riflettere i desideri, le aspirazioni e i conflitti del narratore.

- A volte le disposizioni, le aspirazioni e i conflitti del narratore sono presentati in forma implicita o simbolica.

- Le storie hanno un significato diverso per diagnosticare impulsi e conflitti. Alcuni possono contenere molto materiale diagnostico importante, mentre altri possono contenere pochissimo o nessun materiale.

- I temi direttamente implicati dal materiale di stimolo probabilmente sono meno salienti dei temi che non sono direttamente implicati dal materiale di stimolo.

- È molto probabile che i temi ricorrenti riflettano gli impulsi e i conflitti del narratore.

Infine, altre 4 ipotesi sono legate a inferenze dal contenuto proiettivo di storie riguardanti altri aspetti del comportamento.

- Le storie possono riflettere non solo disposizioni e conflitti stabili, ma anche quelli reali legati alla situazione attuale.

- Le storie possono riflettere eventi dell'esperienza passata del soggetto a cui non ha partecipato, ma ne è stato testimone, ne ha letto, ecc. Allo stesso tempo, la scelta stessa di questi eventi per la storia è associata ai suoi impulsi e conflitti.

- Le storie possono riflettere, insieme ad atteggiamenti individuali, di gruppo e socioculturali.

- Le disposizioni e i conflitti che possono essere dedotti dalle storie non sono necessariamente manifesti nel comportamento o riflessi nella mente del narratore.

Nella stragrande maggioranza degli schemi di elaborazione e interpretazione dei risultati della TAT, l'interpretazione è preceduta dall'isolamento e dalla sistematizzazione di indicatori diagnosticamente significativi sulla base di criteri formalizzati. V. E. Renge chiama questa fase dell'elaborazione analisi sintomatica. Sulla base dei dati dell'analisi sintomatologica, viene intrapreso il passo successivo: l'analisi sindromica secondo Range, che consiste nell'identificare combinazioni stabili di indicatori diagnostici e consente di passare alla formulazione delle conclusioni diagnostiche, che rappresenta la terza fase di interpretazione di i risultati. L'analisi sindromologica, a differenza dell'analisi sintomatica, si presta ben poco a qualsiasi formalizzazione. Allo stesso tempo, si basa inevitabilmente su dati formalizzati provenienti dall’analisi sintomatologica.

Letteratura

- Leontyev D.A. Test di appercezione tematica // Workshop sulla psicodiagnostica. Tecniche psicodiagnostiche specifiche. M.: Casa editrice Mosk. Univ., 1989 a. P.48-52.

- Leontyev D.A. Test di appercezione tematica. 2a ed., stereotipato. M.: Smysl, 2000. - 254 p.

- Sokolova E.T. La ricerca psicologica della personalità: tecniche proiettive. - M., TEIS, 2002. - 150 pag.

- Gruber, N. & Kreuzpointner, L.(2013). Misurare l'affidabilità degli esercizi di racconto illustrato come il TAT. Plos UNO, 8(11), e79450. doi:10.1371/journal.pone.0079450 [Gruber, H., & Kreuspointner, L. (2013). Misurare l'affidabilità di PSE kak TAT. Plos UNO, 8(11), e79450. doi:10.1371/journal.pone.0079450]

(TAT) è un metodo di psicodiagnostica approfondita e complessa della personalità, appartiene alla categoria dei metodi proiettivi. sviluppato nella seconda metà degli anni ’30. presso la Harvard Psychological Clinic da G. Murray e i suoi collaboratori. TAT è un set di 31 tavole con immagini fotografiche in bianco e nero su sottile cartoncino bianco opaco. Uno dei tavoli è un foglio bianco vuoto.

(TAT) è un metodo di psicodiagnostica approfondita e complessa della personalità, appartiene alla categoria dei metodi proiettivi. sviluppato nella seconda metà degli anni ’30. presso la Harvard Psychological Clinic da G. Murray e i suoi collaboratori. TAT è un set di 31 tavole con immagini fotografiche in bianco e nero su sottile cartoncino bianco opaco. Uno dei tavoli è un foglio bianco vuoto.

L'argomento è presentato in un certo ordine con 20 tabelle di questo set (la loro scelta è determinata dal sesso e dall'età del soggetto). Il suo compito è comporre trame in base alla situazione rappresentata su ciascuna tabella. Si consiglia l'uso del TAT nei casi che sollevano dubbi, richiedono una sottile diagnosi differenziale, nonché in situazioni di massima responsabilità, come quando si selezionano candidati per posizioni di comando, astronauti, piloti, ecc. Si consiglia di utilizzarlo nelle fasi iniziali della psicoterapia individuale, poiché consente di individuare immediatamente le psicodinamiche, che nel lavoro psicoterapeutico ordinario diventano visibili solo dopo un discreto lasso di tempo. La TAT è particolarmente utile in un contesto psicoterapeutico nei casi che richiedono un trattamento acuto e di breve durata (ad esempio, depressione con rischio suicidario).

L'argomento è presentato in un certo ordine con 20 tabelle di questo set (la loro scelta è determinata dal sesso e dall'età del soggetto). Il suo compito è comporre trame in base alla situazione rappresentata su ciascuna tabella. Si consiglia l'uso del TAT nei casi che sollevano dubbi, richiedono una sottile diagnosi differenziale, nonché in situazioni di massima responsabilità, come quando si selezionano candidati per posizioni di comando, astronauti, piloti, ecc. Si consiglia di utilizzarlo nelle fasi iniziali della psicoterapia individuale, poiché consente di individuare immediatamente le psicodinamiche, che nel lavoro psicoterapeutico ordinario diventano visibili solo dopo un discreto lasso di tempo. La TAT è particolarmente utile in un contesto psicoterapeutico nei casi che richiedono un trattamento acuto e di breve durata (ad esempio, depressione con rischio suicidario).

questa è una tecnica diagnostica specifica sviluppata da G. Murray, questo è un metodo di diagnostica personale, la cui incarnazione non è solo il test Murray, ma anche una serie di sue varianti e modifiche, sviluppate successivamente, di regola, per più compiti diagnostici o di ricerca specifici e ristretti.

questa è una tecnica diagnostica specifica sviluppata da G. Murray, questo è un metodo di diagnostica personale, la cui incarnazione non è solo il test Murray, ma anche una serie di sue varianti e modifiche, sviluppate successivamente, di regola, per più compiti diagnostici o di ricerca specifici e ristretti.

Un esame completo con TAT dura raramente meno di 1,5 - 2 ore e, di norma, è diviso in due sessioni, sebbene siano possibili variazioni individuali. In tutti i casi in cui il numero di sedute è superiore ad una, tra una e l'altra viene fatto un intervallo di 1-2 giorni. Se necessario, l'intervallo può essere più lungo, ma non deve superare una settimana. In questo caso, il soggetto non dovrebbe conoscere né il numero totale di dipinti, né il fatto che al prossimo incontro dovrà continuare lo stesso lavoro, altrimenti preparerà inconsciamente in anticipo le trame per le sue storie. All'inizio del lavoro, lo psicologo posiziona in anticipo non più di 3-4 tavoli sul tavolo (immagine in basso) e poi, se necessario, estrae i tavoli uno alla volta in una sequenza pre-preparata dal tavolo o borsa. Alla domanda sul numero dei dipinti viene data una risposta evasiva; allo stesso tempo, prima di iniziare il lavoro, il soggetto deve essere determinato che durerà almeno un'ora. Al soggetto non dovrebbe essere consentito di guardare altre tabelle in anticipo.

Un esame completo con TAT dura raramente meno di 1,5 - 2 ore e, di norma, è diviso in due sessioni, sebbene siano possibili variazioni individuali. In tutti i casi in cui il numero di sedute è superiore ad una, tra una e l'altra viene fatto un intervallo di 1-2 giorni. Se necessario, l'intervallo può essere più lungo, ma non deve superare una settimana. In questo caso, il soggetto non dovrebbe conoscere né il numero totale di dipinti, né il fatto che al prossimo incontro dovrà continuare lo stesso lavoro, altrimenti preparerà inconsciamente in anticipo le trame per le sue storie. All'inizio del lavoro, lo psicologo posiziona in anticipo non più di 3-4 tavoli sul tavolo (immagine in basso) e poi, se necessario, estrae i tavoli uno alla volta in una sequenza pre-preparata dal tavolo o borsa. Alla domanda sul numero dei dipinti viene data una risposta evasiva; allo stesso tempo, prima di iniziare il lavoro, il soggetto deve essere determinato che durerà almeno un'ora. Al soggetto non dovrebbe essere consentito di guardare altre tabelle in anticipo.

La situazione generale in cui viene effettuata l'indagine deve soddisfare tre requisiti: 1. Deve essere esclusa ogni possibile interferenza. l'esame dovrebbe essere effettuato in una stanza separata, nella quale nessuno dovrebbe entrare, il telefono non dovrebbe squillare e sia lo psicologo che il soggetto non dovrebbero correre da nessuna parte. Il soggetto non deve essere stanco, affamato o sotto l'influenza della passione.

La situazione generale in cui viene effettuata l'indagine deve soddisfare tre requisiti: 1. Deve essere esclusa ogni possibile interferenza. l'esame dovrebbe essere effettuato in una stanza separata, nella quale nessuno dovrebbe entrare, il telefono non dovrebbe squillare e sia lo psicologo che il soggetto non dovrebbero correre da nessuna parte. Il soggetto non deve essere stanco, affamato o sotto l'influenza della passione.

2. Il soggetto deve sentirsi abbastanza a suo agio. Il soggetto dovrebbe sedersi in una posizione comoda per lui. La posizione ottimale dello psicologo è di lato, in modo che il soggetto lo veda con visione periferica, ma non guardi gli appunti. Si ritiene ottimale condurre l'esame la sera dopo cena, quando la persona è un po' rilassata e i meccanismi di difesa psicologica che consentono il controllo sul contenuto delle fantasie sono indeboliti. In secondo luogo, lo psicologo, attraverso il suo comportamento, deve creare un clima di accettazione incondizionata, sostegno, approvazione di tutto ciò che dice il soggetto, evitando di indirizzare i suoi sforzi in una certa direzione. In ogni caso si consiglia di elogiare e incoraggiare più spesso il soggetto (entro limiti ragionevoli), evitando valutazioni o confronti specifici. Lo psicologo dovrebbe essere amichevole, ma non eccessivamente, per non provocare panico eterosessuale o omosessuale nel soggetto. L'atmosfera migliore è quella in cui il paziente sente che lui e lo psicologo stanno seriamente facendo qualcosa di importante insieme che lo aiuterà e non è affatto minaccioso

2. Il soggetto deve sentirsi abbastanza a suo agio. Il soggetto dovrebbe sedersi in una posizione comoda per lui. La posizione ottimale dello psicologo è di lato, in modo che il soggetto lo veda con visione periferica, ma non guardi gli appunti. Si ritiene ottimale condurre l'esame la sera dopo cena, quando la persona è un po' rilassata e i meccanismi di difesa psicologica che consentono il controllo sul contenuto delle fantasie sono indeboliti. In secondo luogo, lo psicologo, attraverso il suo comportamento, deve creare un clima di accettazione incondizionata, sostegno, approvazione di tutto ciò che dice il soggetto, evitando di indirizzare i suoi sforzi in una certa direzione. In ogni caso si consiglia di elogiare e incoraggiare più spesso il soggetto (entro limiti ragionevoli), evitando valutazioni o confronti specifici. Lo psicologo dovrebbe essere amichevole, ma non eccessivamente, per non provocare panico eterosessuale o omosessuale nel soggetto. L'atmosfera migliore è quella in cui il paziente sente che lui e lo psicologo stanno seriamente facendo qualcosa di importante insieme che lo aiuterà e non è affatto minaccioso

3. La situazione e il comportamento dello psicologo non devono attualizzare alcun motivo o atteggiamento del soggetto. Implica la necessità di evitare di aggiornare eventuali motivazioni specifiche in una situazione di indagine. Non è consigliabile fare appello alle capacità del soggetto, stimolare la sua ambizione, mostrare una posizione pronunciata di "esperto scienziato umano" o di dominio. Le qualifiche professionali di uno psicologo dovrebbero ispirare fiducia in lui, ma in nessun caso dovrebbe essere posto “al di sopra” dell'argomento. Quando si lavora con un soggetto del sesso opposto, è importante evitare la civetteria inconscia

3. La situazione e il comportamento dello psicologo non devono attualizzare alcun motivo o atteggiamento del soggetto. Implica la necessità di evitare di aggiornare eventuali motivazioni specifiche in una situazione di indagine. Non è consigliabile fare appello alle capacità del soggetto, stimolare la sua ambizione, mostrare una posizione pronunciata di "esperto scienziato umano" o di dominio. Le qualifiche professionali di uno psicologo dovrebbero ispirare fiducia in lui, ma in nessun caso dovrebbe essere posto “al di sopra” dell'argomento. Quando si lavora con un soggetto del sesso opposto, è importante evitare la civetteria inconscia

Il lavoro con TAT inizia con la presentazione delle istruzioni. Il soggetto si siede comodamente, deciso a lavorare per almeno un'ora e mezza, diversi tavoli (non più di 3-4) sono pronti a faccia in giù. Le istruzioni sono composte da due parti. La prima parte delle istruzioni deve essere letta parola per parola, a memoria, per due volte di seguito, nonostante le possibili proteste del soggetto.

Il lavoro con TAT inizia con la presentazione delle istruzioni. Il soggetto si siede comodamente, deciso a lavorare per almeno un'ora e mezza, diversi tavoli (non più di 3-4) sono pronti a faccia in giù. Le istruzioni sono composte da due parti. La prima parte delle istruzioni deve essere letta parola per parola, a memoria, per due volte di seguito, nonostante le possibili proteste del soggetto.

Il testo della prima parte delle istruzioni: “Ti mostrerò delle immagini, tu guardi la foto e, partendo da essa, inventi una storia, una trama, un racconto. Cerca di ricordare cosa deve essere menzionato in questa storia. Dirai che tipo di situazione pensi che sia, che tipo di momento è raffigurato nell'immagine, cosa sta succedendo alle persone. Inoltre, dirai cosa è successo prima di questo momento, in passato in relazione a lui, cosa è successo prima. Poi dirai cosa accadrà dopo questa situazione, in futuro in relazione ad essa, cosa accadrà dopo. Inoltre, va detto come si sentono le persone raffigurate nella foto o qualcuno di loro, le loro esperienze, emozioni, sentimenti. E dirai anche cosa pensano le persone raffigurate nel quadro, i loro ragionamenti, i ricordi, i pensieri, le decisioni”. Questa parte delle istruzioni non può essere modificata (ad eccezione della forma di rivolgersi al soggetto - “tu” o “tu” - che dipende dal rapporto specifico tra lui e lo psicologo)

Il testo della prima parte delle istruzioni: “Ti mostrerò delle immagini, tu guardi la foto e, partendo da essa, inventi una storia, una trama, un racconto. Cerca di ricordare cosa deve essere menzionato in questa storia. Dirai che tipo di situazione pensi che sia, che tipo di momento è raffigurato nell'immagine, cosa sta succedendo alle persone. Inoltre, dirai cosa è successo prima di questo momento, in passato in relazione a lui, cosa è successo prima. Poi dirai cosa accadrà dopo questa situazione, in futuro in relazione ad essa, cosa accadrà dopo. Inoltre, va detto come si sentono le persone raffigurate nella foto o qualcuno di loro, le loro esperienze, emozioni, sentimenti. E dirai anche cosa pensano le persone raffigurate nel quadro, i loro ragionamenti, i ricordi, i pensieri, le decisioni”. Questa parte delle istruzioni non può essere modificata (ad eccezione della forma di rivolgersi al soggetto - “tu” o “tu” - che dipende dal rapporto specifico tra lui e lo psicologo)

Seconda parte delle istruzioni: dopo aver ripetuto due volte la prima parte delle istruzioni, dovresti dichiarare quanto segue con parole tue e in qualsiasi ordine: non ci sono opzioni "giuste" o "sbagliate", qualsiasi storia che corrisponda alle istruzioni è buona . Puoi dirlo in qualsiasi ordine. È meglio non pensare in anticipo a tutta la storia, ma cominciare subito a dire la prima cosa che ci viene in mente, e in seguito si possono introdurre cambiamenti o correzioni, se ce n'è bisogno; non è necessaria alcuna elaborazione letteraria; il I meriti letterari dei racconti non verranno valutati. L’importante è chiarire di cosa stiamo parlando.

Seconda parte delle istruzioni: dopo aver ripetuto due volte la prima parte delle istruzioni, dovresti dichiarare quanto segue con parole tue e in qualsiasi ordine: non ci sono opzioni "giuste" o "sbagliate", qualsiasi storia che corrisponda alle istruzioni è buona . Puoi dirlo in qualsiasi ordine. È meglio non pensare in anticipo a tutta la storia, ma cominciare subito a dire la prima cosa che ci viene in mente, e in seguito si possono introdurre cambiamenti o correzioni, se ce n'è bisogno; non è necessaria alcuna elaborazione letteraria; il I meriti letterari dei racconti non verranno valutati. L’importante è chiarire di cosa stiamo parlando.

Dopo che il soggetto ha confermato di aver compreso le istruzioni, gli viene consegnata la prima tabella. Se nella sua storia manca uno dei cinque punti principali (ad esempio il futuro o i pensieri dei personaggi), la parte principale delle istruzioni dovrebbe essere ripetuta di nuovo. Lo stesso si può ripetere dopo la seconda storia, se in essa non viene menzionato tutto. A partire dal terzo racconto le istruzioni non vengono più ricordate e l'assenza di alcuni punti del racconto viene considerata un indicatore diagnostico. Se il soggetto pone domande del tipo “Ho detto tutto?”, allora si dovrebbe rispondere: “Se pensi che sia così, allora la storia è finita, passa all'immagine successiva, se pensi che non lo sia, e qualcosa ha bisogno da aggiungere, quindi aggiungere "

Dopo che il soggetto ha confermato di aver compreso le istruzioni, gli viene consegnata la prima tabella. Se nella sua storia manca uno dei cinque punti principali (ad esempio il futuro o i pensieri dei personaggi), la parte principale delle istruzioni dovrebbe essere ripetuta di nuovo. Lo stesso si può ripetere dopo la seconda storia, se in essa non viene menzionato tutto. A partire dal terzo racconto le istruzioni non vengono più ricordate e l'assenza di alcuni punti del racconto viene considerata un indicatore diagnostico. Se il soggetto pone domande del tipo “Ho detto tutto?”, allora si dovrebbe rispondere: “Se pensi che sia così, allora la storia è finita, passa all'immagine successiva, se pensi che non lo sia, e qualcosa ha bisogno da aggiungere, quindi aggiungere "

Alla ripresa del lavoro, all'inizio della seconda seduta, è necessario chiedere al soggetto se ricorda cosa fare e chiedergli di riprodurre le istruzioni. Se riproduce correttamente i 5 punti principali, puoi iniziare a lavorare. Se si saltano alcuni punti, è necessario ricordare "Hai dimenticato...", e poi mettersi al lavoro senza tornare alle istruzioni. Murray suggerisce di dare un'istruzione modificata nella seconda sessione con una maggiore enfasi sulla libertà di immaginazione: "Le tue prime dieci storie erano meravigliose, ma ti sei limitato troppo alla vita di tutti i giorni. Vorrei che ti prendessi una pausa e dessi di più". libertà alla tua immaginazione." Infine, dopo aver completato la storia sull'ultima, ventesima tavola, Murray consiglia di esaminare tutte le storie scritte e di chiedere al soggetto quali fossero le fonti di ciascuna di esse - se la storia fosse basata sull'esperienza personale, su materiale dai libri o dai film letti, dai racconti degli amici, oppure è pura finzione. Queste informazioni non sempre forniscono nulla di utile, ma in molti casi aiutano a separare le storie prese in prestito dai prodotti dell’immaginazione del soggetto e quindi a valutare approssimativamente il grado di proiettività di ciascuna storia.

Alla ripresa del lavoro, all'inizio della seconda seduta, è necessario chiedere al soggetto se ricorda cosa fare e chiedergli di riprodurre le istruzioni. Se riproduce correttamente i 5 punti principali, puoi iniziare a lavorare. Se si saltano alcuni punti, è necessario ricordare "Hai dimenticato...", e poi mettersi al lavoro senza tornare alle istruzioni. Murray suggerisce di dare un'istruzione modificata nella seconda sessione con una maggiore enfasi sulla libertà di immaginazione: "Le tue prime dieci storie erano meravigliose, ma ti sei limitato troppo alla vita di tutti i giorni. Vorrei che ti prendessi una pausa e dessi di più". libertà alla tua immaginazione." Infine, dopo aver completato la storia sull'ultima, ventesima tavola, Murray consiglia di esaminare tutte le storie scritte e di chiedere al soggetto quali fossero le fonti di ciascuna di esse - se la storia fosse basata sull'esperienza personale, su materiale dai libri o dai film letti, dai racconti degli amici, oppure è pura finzione. Queste informazioni non sempre forniscono nulla di utile, ma in molti casi aiutano a separare le storie prese in prestito dai prodotti dell’immaginazione del soggetto e quindi a valutare approssimativamente il grado di proiettività di ciascuna storia.

Tempo latente - dalla presentazione dell'immagine all'inizio della storia - e tempo totale della storia - dalla prima all'ultima parola. Il tempo impiegato per chiarire le domande non viene aggiunto al tempo totale della storia. Posizione del dipinto. Per alcuni dipinti non è chiaro dove sia la parte superiore e dove sia la parte inferiore e la persona esaminata può girarli. Le rotazioni del dipinto devono essere registrate. Pause relativamente lunghe durante la composizione della storia.

Tempo latente - dalla presentazione dell'immagine all'inizio della storia - e tempo totale della storia - dalla prima all'ultima parola. Il tempo impiegato per chiarire le domande non viene aggiunto al tempo totale della storia. Posizione del dipinto. Per alcuni dipinti non è chiaro dove sia la parte superiore e dove sia la parte inferiore e la persona esaminata può girarli. Le rotazioni del dipinto devono essere registrate. Pause relativamente lunghe durante la composizione della storia.

Il set completo di TAT comprende 30 tabelle, una delle quali è un campo bianco vuoto. Tutte le altre tabelle contengono immagini in bianco e nero con vari gradi di incertezza. Il set presentato per l'esame comprende 20 tavole; la loro scelta è determinata dal sesso e dall'età del soggetto. La tabella fornisce una breve descrizione di tutti i dipinti. I simboli VM indicano immagini utilizzate quando si lavora con uomini di età superiore ai 14 anni, i simboli GF - con ragazze e donne di età superiore ai 14 anni, i simboli BG - con adolescenti dai 14 ai 18 anni di entrambi i sessi, MF - con uomini e donne di età superiore a 18 anni. Le restanti immagini sono adatte a tutti i soggetti. Il numero del dipinto determina la sua posizione ordinale nell'insieme.

Il set completo di TAT comprende 30 tabelle, una delle quali è un campo bianco vuoto. Tutte le altre tabelle contengono immagini in bianco e nero con vari gradi di incertezza. Il set presentato per l'esame comprende 20 tavole; la loro scelta è determinata dal sesso e dall'età del soggetto. La tabella fornisce una breve descrizione di tutti i dipinti. I simboli VM indicano immagini utilizzate quando si lavora con uomini di età superiore ai 14 anni, i simboli GF - con ragazze e donne di età superiore ai 14 anni, i simboli BG - con adolescenti dai 14 ai 18 anni di entrambi i sessi, MF - con uomini e donne di età superiore a 18 anni. Le restanti immagini sono adatte a tutti i soggetti. Il numero del dipinto determina la sua posizione ordinale nell'insieme.

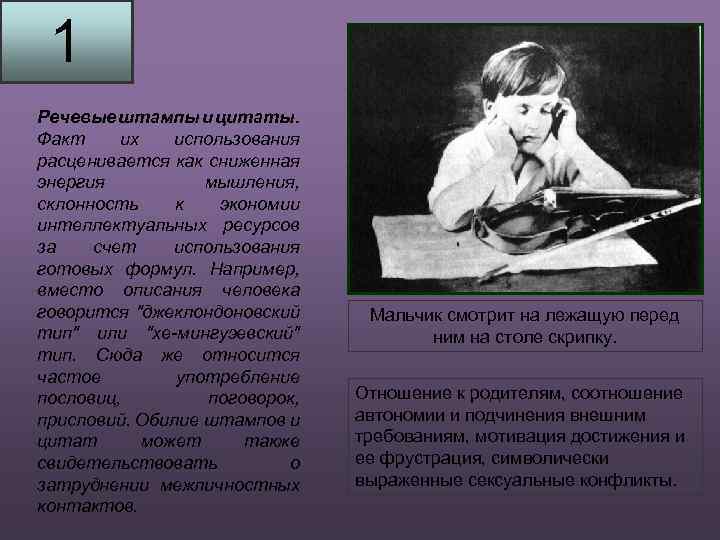

1 Timbri vocali e citazioni. Il fatto del loro utilizzo è considerato una ridotta energia di pensiero, una tendenza a risparmiare risorse intellettuali attraverso l'uso di formule già pronte. Ad esempio, invece di descrivere una persona, dicono “tipo Jacklondon” o “tipo Hemingway”. Ciò include anche l'uso frequente di proverbi, detti e detti. L'abbondanza di cliché e citazioni può anche indicare difficoltà nei contatti interpersonali. Il ragazzo guarda il violino posato sul tavolo davanti a lui. L'atteggiamento nei confronti dei genitori, il rapporto tra autonomia e sottomissione alle richieste esterne, la motivazione al raggiungimento e la sua frustrazione, i conflitti sessuali espressi simbolicamente.

1 Timbri vocali e citazioni. Il fatto del loro utilizzo è considerato una ridotta energia di pensiero, una tendenza a risparmiare risorse intellettuali attraverso l'uso di formule già pronte. Ad esempio, invece di descrivere una persona, dicono “tipo Jacklondon” o “tipo Hemingway”. Ciò include anche l'uso frequente di proverbi, detti e detti. L'abbondanza di cliché e citazioni può anche indicare difficoltà nei contatti interpersonali. Il ragazzo guarda il violino posato sul tavolo davanti a lui. L'atteggiamento nei confronti dei genitori, il rapporto tra autonomia e sottomissione alle richieste esterne, la motivazione al raggiungimento e la sua frustrazione, i conflitti sessuali espressi simbolicamente.

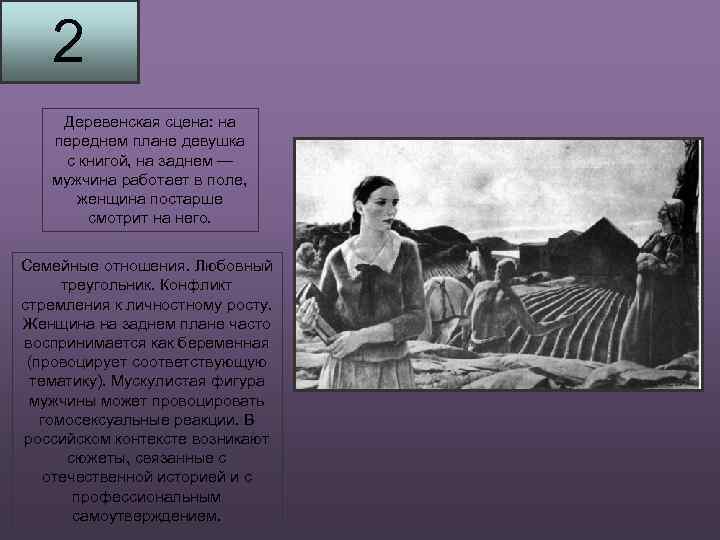

2 Scena di villaggio: in primo piano c'è una ragazza con un libro, sullo sfondo c'è un uomo che lavora nei campi, una donna anziana lo guarda. Relazioni familiari. Triangolo amoroso. Conflitto di desiderio di crescita personale. La donna sullo sfondo è spesso percepita come incinta (provocando il tema corrispondente). La figura muscolosa di un uomo può provocare reazioni omosessuali. Nel contesto russo sorgono temi legati alla storia nazionale e all'autoaffermazione professionale.

2 Scena di villaggio: in primo piano c'è una ragazza con un libro, sullo sfondo c'è un uomo che lavora nei campi, una donna anziana lo guarda. Relazioni familiari. Triangolo amoroso. Conflitto di desiderio di crescita personale. La donna sullo sfondo è spesso percepita come incinta (provocando il tema corrispondente). La figura muscolosa di un uomo può provocare reazioni omosessuali. Nel contesto russo sorgono temi legati alla storia nazionale e all'autoaffermazione professionale.

3 BM Sul pavimento accanto al divano c'è una figura accovacciata, molto probabilmente un ragazzo, e una pistola sul pavimento accanto ad essa. Il genere percepito di un personaggio può indicare atteggiamenti omosessuali latenti. Problemi di aggressività, in particolare, autoaggressione, nonché depressione, intenzioni suicide.

3 BM Sul pavimento accanto al divano c'è una figura accovacciata, molto probabilmente un ragazzo, e una pistola sul pavimento accanto ad essa. Il genere percepito di un personaggio può indicare atteggiamenti omosessuali latenti. Problemi di aggressività, in particolare, autoaggressione, nonché depressione, intenzioni suicide.

3 GF Una giovane donna sta vicino alla porta e vi tende la mano; l'altra mano copre il viso. Sentimenti depressivi.

3 GF Una giovane donna sta vicino alla porta e vi tende la mano; l'altra mano copre il viso. Sentimenti depressivi.

4 Una donna abbraccia un uomo per le spalle; sembra che l'uomo stia cercando di scappare. Un'ampia gamma di sentimenti e problematiche nella sfera intima: temi dell'autonomia e dell'infedeltà, l'immagine dell'uomo e della donna in generale. Una figura femminile seminuda sullo sfondo, quando viene percepita come un terzo personaggio e non come un quadro sul muro, provoca trame legate alla gelosia, al triangolo amoroso e ai conflitti nel campo della sessualità.

4 Una donna abbraccia un uomo per le spalle; sembra che l'uomo stia cercando di scappare. Un'ampia gamma di sentimenti e problematiche nella sfera intima: temi dell'autonomia e dell'infedeltà, l'immagine dell'uomo e della donna in generale. Una figura femminile seminuda sullo sfondo, quando viene percepita come un terzo personaggio e non come un quadro sul muro, provoca trame legate alla gelosia, al triangolo amoroso e ai conflitti nel campo della sessualità.

5 Una donna di mezza età scruta attraverso una porta semiaperta in una stanza arredata in stile antiquato. Rivela la gamma di sentimenti associati all'immagine della madre. Nel contesto russo, tuttavia, compaiono spesso temi sociali legati all’intimità personale, alla sicurezza e alla vulnerabilità della vita personale da occhi indiscreti.

5 Una donna di mezza età scruta attraverso una porta semiaperta in una stanza arredata in stile antiquato. Rivela la gamma di sentimenti associati all'immagine della madre. Nel contesto russo, tuttavia, compaiono spesso temi sociali legati all’intimità personale, alla sicurezza e alla vulnerabilità della vita personale da occhi indiscreti.

6 BM Una donna anziana bassa sta di spalle ad un giovane alto che ha abbassato gli occhi con aria colpevole. Una vasta gamma di sentimenti e problemi nella relazione madre-figlio.

6 BM Una donna anziana bassa sta di spalle ad un giovane alto che ha abbassato gli occhi con aria colpevole. Una vasta gamma di sentimenti e problemi nella relazione madre-figlio.

6 GF Una giovane donna seduta sul bordo del divano si gira e guarda un uomo di mezza età in piedi dietro di lei con la pipa in bocca. Il dipinto doveva essere simmetrico al precedente, riflettendo il rapporto padre-figlia. Tuttavia, non è percepito in modo così inequivocabile e può attualizzare opzioni molto diverse per le relazioni tra i sessi.

6 GF Una giovane donna seduta sul bordo del divano si gira e guarda un uomo di mezza età in piedi dietro di lei con la pipa in bocca. Il dipinto doveva essere simmetrico al precedente, riflettendo il rapporto padre-figlia. Tuttavia, non è percepito in modo così inequivocabile e può attualizzare opzioni molto diverse per le relazioni tra i sessi.

7 BM Un uomo dai capelli grigi guarda un giovane che fissa il vuoto. Rivela il rapporto padre-figlio e il conseguente rapporto con le autorità maschili.

7 BM Un uomo dai capelli grigi guarda un giovane che fissa il vuoto. Rivela il rapporto padre-figlio e il conseguente rapporto con le autorità maschili.

7 GF Una donna seduta su un divano accanto a una ragazza, parla o le legge qualcosa. Una ragazza con una bambola tra le mani guarda di lato. Rivela il rapporto tra madre e figlia, e anche (a volte) la futura maternità, quando la bambola viene percepita come un bambino. A volte la trama di una fiaba viene inserita nella storia, che la madre racconta o legge a sua figlia e, come osserva Bellak, questa fiaba risulta essere la più istruttiva.

7 GF Una donna seduta su un divano accanto a una ragazza, parla o le legge qualcosa. Una ragazza con una bambola tra le mani guarda di lato. Rivela il rapporto tra madre e figlia, e anche (a volte) la futura maternità, quando la bambola viene percepita come un bambino. A volte la trama di una fiaba viene inserita nella storia, che la madre racconta o legge a sua figlia e, come osserva Bellak, questa fiaba risulta essere la più istruttiva.

8 BM Un adolescente in primo piano, la canna di una pistola visibile di lato, una scena chirurgica sfocata sullo sfondo: evocano efficacemente temi legati all'aggressività e all'ambizione. Il mancato riconoscimento di un'arma indica problemi nel controllo dell'aggressività.

8 BM Un adolescente in primo piano, la canna di una pistola visibile di lato, una scena chirurgica sfocata sullo sfondo: evocano efficacemente temi legati all'aggressività e all'ambizione. Il mancato riconoscimento di un'arma indica problemi nel controllo dell'aggressività.

8 GF Una giovane donna siede, appoggiandosi alla mano, e guarda nel vuoto. Può rivelare sogni sul futuro o sullo sfondo emotivo attuale. Bellak considera superficiali tutte le storie su questo tavolo, con rare eccezioni.

8 GF Una giovane donna siede, appoggiandosi alla mano, e guarda nel vuoto. Può rivelare sogni sul futuro o sullo sfondo emotivo attuale. Bellak considera superficiali tutte le storie su questo tavolo, con rare eccezioni.

9 BM Quattro uomini in tuta giacciono fianco a fianco sull'erba. Caratterizza le relazioni tra pari, i contatti sociali, le relazioni con un gruppo di riferimento, a volte tendenze o paure omosessuali, pregiudizi sociali.

9 BM Quattro uomini in tuta giacciono fianco a fianco sull'erba. Caratterizza le relazioni tra pari, i contatti sociali, le relazioni con un gruppo di riferimento, a volte tendenze o paure omosessuali, pregiudizi sociali.

9 GF Una giovane donna con una rivista e una borsa in mano guarda da dietro un albero un'altra donna elegantemente vestita, ancora più giovane, che corre lungo la spiaggia. Rivela le relazioni con i coetanei, spesso rivalità tra sorelle o conflitto tra madre e figlia. Può identificare tendenze depressive e suicide, sospetto e aggressività nascosta, persino paranoia.

9 GF Una giovane donna con una rivista e una borsa in mano guarda da dietro un albero un'altra donna elegantemente vestita, ancora più giovane, che corre lungo la spiaggia. Rivela le relazioni con i coetanei, spesso rivalità tra sorelle o conflitto tra madre e figlia. Può identificare tendenze depressive e suicide, sospetto e aggressività nascosta, persino paranoia.

10 La testa di una donna è sulla spalla di suo marito. Rapporti tra un uomo e una donna, a volte ostilità nascosta nei confronti del partner (se la storia parla di separazione). La percezione dei due uomini nel dipinto suggerisce tendenze omosessuali.

10 La testa di una donna è sulla spalla di suo marito. Rapporti tra un uomo e una donna, a volte ostilità nascosta nei confronti del partner (se la storia parla di separazione). La percezione dei due uomini nel dipinto suggerisce tendenze omosessuali.

11 La strada che costeggia la gola tra le rocce. Ci sono figure oscure sulla strada. La testa e il collo di un drago sporgono dalla roccia. Attualizza le paure infantili e primitive, le ansie, la paura di attacchi e il background emotivo generale.

11 La strada che costeggia la gola tra le rocce. Ci sono figure oscure sulla strada. La testa e il collo di un drago sporgono dalla roccia. Attualizza le paure infantili e primitive, le ansie, la paura di attacchi e il background emotivo generale.

12 M Un giovane giace su un divano con gli occhi chiusi, un uomo anziano è chinato su di lui, la sua mano è tesa verso il viso dell'uomo disteso Atteggiamenti verso gli anziani, verso le autorità, paura della dipendenza, paure omosessuali passive, atteggiamento verso uno psicoterapeuta.

12 M Un giovane giace su un divano con gli occhi chiusi, un uomo anziano è chinato su di lui, la sua mano è tesa verso il viso dell'uomo disteso Atteggiamenti verso gli anziani, verso le autorità, paura della dipendenza, paure omosessuali passive, atteggiamento verso uno psicoterapeuta.

12 F Ritratto di giovane donna, alle sue spalle una donna anziana con il velo e una strana smorfia. Relazione con la madre, anche se molto spesso la donna sullo sfondo viene descritta come la suocera.

12 F Ritratto di giovane donna, alle sue spalle una donna anziana con il velo e una strana smorfia. Relazione con la madre, anche se molto spesso la donna sullo sfondo viene descritta come la suocera.

12 BG Una barca ormeggiata alla riva di un fiume in un ambiente boscoso. Non ci sono persone. Bellak considera questa tabella utile solo per identificare tendenze depressive e suicide

12 BG Una barca ormeggiata alla riva di un fiume in un ambiente boscoso. Non ci sono persone. Bellak considera questa tabella utile solo per identificare tendenze depressive e suicide

3 BM Un giovane sta in piedi con il volto coperto dalle mani, dietro di lui sul letto c'è una figura femminile seminuda. Identifica efficacemente problemi e conflitti sessuali negli uomini e nelle donne, paura dell'aggressione sessuale (nelle donne), sensi di colpa (negli uomini).

3 BM Un giovane sta in piedi con il volto coperto dalle mani, dietro di lui sul letto c'è una figura femminile seminuda. Identifica efficacemente problemi e conflitti sessuali negli uomini e nelle donne, paura dell'aggressione sessuale (nelle donne), sensi di colpa (negli uomini).

13 B Un ragazzo è seduto sulla soglia di una capanna. Per molti versi simile alla Tabella 1, anche se meno efficace.

13 B Un ragazzo è seduto sulla soglia di una capanna. Per molti versi simile alla Tabella 1, anche se meno efficace.

13 G La ragazza sale le scale. Bellak ritiene che questa tabella sia di scarsa utilità, come altre tabelle TAT puramente adolescenti.

13 G La ragazza sale le scale. Bellak ritiene che questa tabella sia di scarsa utilità, come altre tabelle TAT puramente adolescenti.

15 Un uomo anziano sta con le mani abbassate tra le tombe. Atteggiamento verso la morte dei propri cari, paure della morte, tendenze depressive, aggressività nascosta, sentimenti religiosi.

15 Un uomo anziano sta con le mani abbassate tra le tombe. Atteggiamento verso la morte dei propri cari, paure della morte, tendenze depressive, aggressività nascosta, sentimenti religiosi.

16 Tavolo bianco pulito. Fornisce materiale ricco e versatile, ma solo per soggetti che non hanno difficoltà con l'espressione verbale dei pensieri.

16 Tavolo bianco pulito. Fornisce materiale ricco e versatile, ma solo per soggetti che non hanno difficoltà con l'espressione verbale dei pensieri.

18 BM Un uomo viene afferrato da dietro con tre mani, le figure dei suoi avversari non sono visibili. Identifica le ansie, la paura di un attacco, la paura dell'aggressione omosessuale e il bisogno di sostegno.

18 BM Un uomo viene afferrato da dietro con tre mani, le figure dei suoi avversari non sono visibili. Identifica le ansie, la paura di un attacco, la paura dell'aggressione omosessuale e il bisogno di sostegno.  18 GF Una donna tiene le mani attorno al collo di un'altra donna, apparentemente spingendola giù per le scale. Tendenze aggressive nelle donne, conflitto tra madre e figlia.

18 GF Una donna tiene le mani attorno al collo di un'altra donna, apparentemente spingendola giù per le scale. Tendenze aggressive nelle donne, conflitto tra madre e figlia.

20 Una figura maschile solitaria di notte vicino a una lanterna. Come per la Tabella 14, Bellak sottolinea che la figura è spesso percepita come femminile, ma la nostra esperienza non lo conferma. Paure, sentimenti di solitudine, a volte valutati positivamente.

20 Una figura maschile solitaria di notte vicino a una lanterna. Come per la Tabella 14, Bellak sottolinea che la figura è spesso percepita come femminile, ma la nostra esperienza non lo conferma. Paure, sentimenti di solitudine, a volte valutati positivamente.

Interpretazione dei risultati Completando o strutturando una situazione incompleta o non strutturata, l'individuo manifesta in essa le sue aspirazioni, disposizioni e conflitti. Quando scrive una storia, il narratore di solito si identifica con uno dei personaggi e i desideri, le aspirazioni e i conflitti di quel personaggio possono riflettere i desideri, le aspirazioni e i conflitti del narratore. A volte le disposizioni, le aspirazioni e i conflitti del narratore sono presentati in forma implicita o simbolica. Le storie hanno un significato diverso per diagnosticare impulsi e conflitti. Alcuni possono contenere molto materiale diagnostico importante, mentre altri possono averne pochissimo o nessun materiale. I temi che derivano direttamente dal materiale di stimolo probabilmente sono meno significativi dei temi che non derivano direttamente dal materiale di stimolo. È molto probabile che i temi ricorrenti riflettano gli impulsi e i conflitti del narratore.

Interpretazione dei risultati Completando o strutturando una situazione incompleta o non strutturata, l'individuo manifesta in essa le sue aspirazioni, disposizioni e conflitti. Quando scrive una storia, il narratore di solito si identifica con uno dei personaggi e i desideri, le aspirazioni e i conflitti di quel personaggio possono riflettere i desideri, le aspirazioni e i conflitti del narratore. A volte le disposizioni, le aspirazioni e i conflitti del narratore sono presentati in forma implicita o simbolica. Le storie hanno un significato diverso per diagnosticare impulsi e conflitti. Alcuni possono contenere molto materiale diagnostico importante, mentre altri possono averne pochissimo o nessun materiale. I temi che derivano direttamente dal materiale di stimolo probabilmente sono meno significativi dei temi che non derivano direttamente dal materiale di stimolo. È molto probabile che i temi ricorrenti riflettano gli impulsi e i conflitti del narratore.

Le controindicazioni all'uso della TAT includono 1) psicosi acuta o stato di ansia acuta; 2) difficoltà nello stabilire contatti; 3) la probabilità che il cliente consideri l'utilizzo dei test un surrogato, un disinteresse da parte del terapeuta; 4) la probabilità che il cliente consideri ciò una manifestazione dell'incompetenza del terapeuta; 5) paura specifica ed evitamento di situazioni di prova di qualsiasi tipo; 6) la possibilità che il materiale di prova stimoli l'espressione di materiale eccessivamente problematico in una fase troppo precoce; 7) controindicazioni specifiche legate alla dinamica specifica del processo psicoterapeutico al momento e che richiedono di rinviare la sperimentazione a più tardi

Le controindicazioni all'uso della TAT includono 1) psicosi acuta o stato di ansia acuta; 2) difficoltà nello stabilire contatti; 3) la probabilità che il cliente consideri l'utilizzo dei test un surrogato, un disinteresse da parte del terapeuta; 4) la probabilità che il cliente consideri ciò una manifestazione dell'incompetenza del terapeuta; 5) paura specifica ed evitamento di situazioni di prova di qualsiasi tipo; 6) la possibilità che il materiale di prova stimoli l'espressione di materiale eccessivamente problematico in una fase troppo precoce; 7) controindicazioni specifiche legate alla dinamica specifica del processo psicoterapeutico al momento e che richiedono di rinviare la sperimentazione a più tardi

Vantaggi e svantaggi della TAT Svantaggi Vantaggi Procedura ad alta intensità di lavoro per l'esecuzione della Ricchezza, profondità e varietà delle informazioni diagnostiche ottenute utilizzando la TAT Elaborazione e analisi dei risultati ad alta intensità di lavoro Possibilità di combinare vari schemi interpretativi o di migliorarli e integrarli Requisiti elevati per le qualifiche di uno psicodiagnostico Indipendenza della procedura di elaborazione dei risultati dalla procedura di esame

Vantaggi e svantaggi della TAT Svantaggi Vantaggi Procedura ad alta intensità di lavoro per l'esecuzione della Ricchezza, profondità e varietà delle informazioni diagnostiche ottenute utilizzando la TAT Elaborazione e analisi dei risultati ad alta intensità di lavoro Possibilità di combinare vari schemi interpretativi o di migliorarli e integrarli Requisiti elevati per le qualifiche di uno psicodiagnostico Indipendenza della procedura di elaborazione dei risultati dalla procedura di esame

Il Thematic Apperception Test (TAT) è una tecnica psicodiagnostica proiettiva sviluppata negli anni '30 ad Harvard da Henry Murray e Christiane Morgan. Lo scopo della metodologia era studiare le forze trainanti della personalità: conflitti interni, pulsioni, interessi e motivazioni.

Il Drawing Apperception Test (PAT) è una versione modificata e compatta del Thematic Apperception Test di G. Murray, che richiede poco tempo per l'esame ed è adattato alle condizioni di lavoro di uno psicologo pratico. Per questo è stato sviluppato un materiale di stimolo completamente nuovo, che consiste in immagini di contorni. Rappresentano schematicamente figure umane.

Il test di appercezione disegnato, per la sua maggiore brevità e semplicità, ha trovato applicazione nella consulenza familiare, nell'assistenza socio-psicologica alle vittime pre-suicidio, nonché nella clinica delle nevrosi e nell'esame psichiatrico forense.

La tecnica può essere utilizzata sia in esami individuali che di gruppo, sia con adulti che con adolescenti a partire dai 12 anni di età. Il test può essere svolto ascoltando storie e scrivendole, ma puoi anche assegnare un compito e chiedere alla persona di scrivere da sola le proprie risposte. Quindi a lui (o a un gruppo di persone esaminate) viene chiesto di guardare ciascuna immagine in sequenza, secondo la numerazione, e di scrivere un breve racconto su come interpreta il contenuto dell'immagine.

Il tempo del test non è limitato, ma non dovrebbe essere eccessivamente lungo per ottenere risposte più immediate.

Test dell'appercezione del disegno (PAT) di G. Murray. E anche una metodologia per studiare gli atteggiamenti conflittuali, B.I. Hassan (basato sul RAT test):

Istruzioni.

Esamina attentamente ogni disegno uno dopo l'altro e, senza limitare la tua immaginazione, componi per ciascuno di essi un breve racconto, che rifletterà i seguenti aspetti:

- Cosa sta succedendo in questo momento?

- Chi e 'questa gente?

- Cosa pensano e sentono?

- Cosa ha portato a questa situazione e come andrà a finire?

Non utilizzare trame famose tratte da libri, spettacoli teatrali o film: inventa qualcosa di tuo. Usa la tua immaginazione, capacità di inventare, ricchezza di fantasia.

Test (materiale di stimolo).

Elaborazione dei risultati.

L'analisi delle storie creative del soggetto (orali o scritte) ci consente di identificare la sua identificazione (di solito identificazione inconscia) con uno degli "eroi" della trama e la proiezione (trasferimento nella trama) delle sue stesse esperienze. Il grado di identificazione con un personaggio della trama è giudicato dall'intensità, dalla durata e dalla frequenza dell'attenzione prestata alla descrizione di questo particolare partecipante alla trama.

I segni in base ai quali si potrebbe concludere che il soggetto si identifica maggiormente con questo eroe sono i seguenti:

- a uno dei partecipanti alla situazione vengono attribuiti pensieri, sentimenti e azioni che non derivano direttamente dalla trama presentata nell'immagine;

- durante il processo di descrizione a uno dei partecipanti alla situazione viene prestata molta più attenzione rispetto all'altro;

- sullo sfondo di circa la stessa quantità di attenzione prestata ai partecipanti alla situazione proposta, a uno di loro viene assegnato un nome e all'altro no;

- sullo sfondo di circa la stessa quantità di attenzione prestata ai partecipanti alla situazione proposta, uno di loro viene descritto usando parole più cariche emotivamente dell'altro;

- sullo sfondo di circa la stessa quantità di attenzione prestata ai partecipanti alla situazione proposta, uno di loro ha un discorso diretto e l'altro no;

- sullo sfondo di circa la stessa quantità di attenzione prestata ai partecipanti alla situazione proposta, ne viene descritto prima uno e poi gli altri;