Подборка однокоренных слов с чередованием согласных онлайн. Что мы узнали? История чередующихся корней

Наименьшие значимые части слова называются морфемами. К значимым частям слова относятся корень, приставка, суффикс, соединительная морфема, окончание, постфикс. Все морфемы, кроме окончания, входят в основу слова.

- Разберём такую часть слова как корень.

Корень — это главная значимая часть слова, которая заключает в себе общее лексической значение всех родственных слов. Например, в корне –воз- заключено общее лексическое значении слов возить, извозчик, подвозят.

Как правило, корень в родственных словах всегда одинаков, за исключением тех случаев, когда в слове происходят чередования звуков. Так, следует запомнить некоторые исторические чередования, чтобы уметь правильно найти корень в слове:

- 1) г\ ж\ з – друг- дружить- друзья;

- 2) т\ ч\ щ- свет- свеча- освещение;

- 3) д\ ж\ жд- труд- тружусь- утруждать;

- 4) а\ о- расти- росток;

- 5) е\ и- блестеть- блистать;

- 6) б\ бл- любовь- люблю;

- 7) в\ вл- ловить- ловля;

- 8) м\ мл- ломить- преломление;

- 9) п\ пл- лупить- луплю;

- 10) ф\ фл- графить- графлю.

Однокоренные слова и формы одного и того же слова

Следует отличать однокоренные слова и формы одного и того же слова.

Однокоренные слова имеют общий корень, но могут иметь различное значении и относиться к разным частям речи, например: соль, солёный, солить. Однокоренные слова образуются в языке в процессе словообразования.

Формы одного и того же слова сохраняют единое лексическое значение и, естественно, относятся к одной части речи, например: работать — работал, работай, работавший, работая. В данном случае происходит процесс формообразования. При формообразовании новых слов не образуются, а появляются лишь новые формы одно и того же слова.

Так, у глагола читать есть множество форм, например: читала, читающий, читая. В приведённых словах суффиксы –л-, -ющ-, -я- являются формообразовательными и в процессе словообразования никакой роли не играют. Следовательно, нельзя говорить, что слово читающий – это лишь одна из форм глагола читать. Таким образом, причастие читающий, как и читала, читая, читать, является непроизводным.

Чередующиеся гласные в корнях

Написание гласной зависит от места ударения

1) Первый случай: если в корне нет ударения пишется буква о, если есть — гласная, которая слышится.

Пример: Загорать, Загар, Склониться, Кланяться, Поклон, Творение, Творчество.

Исключения: пригарь, утварь.

2) Второй случай: если в корне нет ударения пишется а, если есть — гласная, которая слышится.

Пример: Зори, Зарево, Зарница, Озарение

Написание гласной зависит от наличия суффикса –а- после корня

1) Первый случай: пишется а, если за корнем находится суффикс –а-. В остальных случаях пишется о

Пример: Касаться, Коснуться

2) Второй случай: В нижеперечисленных корнях пишется буква и, если за корнем присутствует суффикс –а-, во всех других случаях- буква е.

Пример: Соберу, собирать, блестеть, блистать, удеру, удирать, выжег, выжигать, замереть, замирать, вычет, вычитать.

Запомните написание слов: с очетать, сочетание, чета, блеснуть, седок, седло, но: сиделка, сидеть

Написание гласной зависит от й согласной корня,которая находится в конце слова

1) Первый случай: перед буквой г- а, перед ж- о.

Пример: Предлагать, предложение

Исключение: Полог

2) Второй случай: перед ст и буквой щ пишется гласная а, в других случаях- о.

Пример: Растение, выращенный, вырос

Исключение: Отрасль, росток, ростовщик, Ростов, Ростиславль

3) Третий случай: если в корне нет ударения пишется а, перед ч- о

Пример: Проскакать, проскочить

2.2. Корень слова

1. Корень – общая часть родственных слов, в которой заключено их основное значение. Слова с одинаковым корнем называются однокоренными .

Вод а, вод ный, под вод ный, под вод ник, над вод ный, на вод нение, па вод ок и др.

Корень может состоять из нескольких звуков (ид ёт ) или из одного звука (по й ти ).

2. В сложных словах выделяются два и более корня.

Вод опровод, веч но зелён ый, бел о- син е- красн ый.

В сложных словах корень (или корни) может быть представлен в усечённом виде.

Корпункт – кор(респондентский) пункт, вуз – в(ысшее) у(чебное) з(аведение).

3. В русском языке встречаются корни-омонимы.

Вод а, под вод ный – вод ить, про вод ник; сыр, сыр ок, сыр ный – сыр ой, от сыр еть, сыр ость.

4. При образовании слов и форм звуковой облик слова может меняться. Обычно это исторические чередования гласных и согласных. Их необходимо учитывать при выделении корней, при подборе однокоренных проверочных слов и т.д.

Ср.: книга – книжечка; пахать – пашу; светить – свеча, освещение; рот – рта.

Приведём примеры наиболее частотных чередований звуков.

Чередование сочетаний звуков

5. Большинство корней русского языка способны самостоятельно составлять основу слова.

Ср.: стол, лев, стен а и др.

Вместе с тем некоторые корни не могут встречаться в языке без словообразовательных приставок и суффиксов.

Например, корень ул- (ул ица, про ул ок ); корень пт- (пт ица, пт енец ); корень роб- (роб кий, роб ость ), вой- (вой ско, вой на, вои н ). В последнем слове воин корень вой- накладывается на суффикс -ин (ср.: горожан ин, англичан ин ).

6. В ходе исторического развития морфемный состав слова может меняться. Наиболее распространённым процессом при этом является упрощение морфемной структуры слова, или опрощение . Суть этого процесса заключается в том, что приставка и корень, реже – корень и суффикс сливаются воедино, и тогда образуется новый корень.

Например, в слове воздух сейчас выделяется один корень – воздух , тогда как раньше в этом слове выделялся корень дух и приставка воз- . В слове вкус ранее выделялась приставка в- и корень кус (ср.: кусать ), а сейчас это единый корень. В слове красный ранее выделялся корень крас- и суффикс -н- , а в настоящее время красн- полностью является корнем.

Процесс опрощения идёт постепенно, и в современном русском языке можно обнаружить достаточно много переходных случаев. Именно поэтому в разных пособиях, в разных словообразовательных словарях и словарях морфем в одном и том же слове могут выделяться разные корни.

Например, одни лингвисты в слове образ выделяют корень раз- (однокоренные слова – разить, разительный ), а другие исследователи считают, что бывшие приставка и корень слились уже в один корень – образ- .

7. Выделение этимологических, то есть исходных морфем в опрощённом слове может быть важным для правописания слова.

Например, в слове приятный ранее выделялись приставка при- и корень я- (яти «взять»). Приставка при- первоначально имела значение «приблизить, присоединить». Именно поэтому и в современном русском языке в этой бывшей приставке пишется гласная и.

Чередование согласных в корне слова. Согласные в русском языке

Согласные в русском языке представляют собой особые звуки речи. В слоге они сочетаются с другими звуками. В противоположность гласным, согласные буквы не формируют вершину слога. В ходе изменения и совершенствования лексической структуры слова подвергаются различным трансформациям. В частности, одни письменные знаки могут заменять другие. Одним из видов трансформации является чередование согласных в корне слова. Что это такое? Как происходит это изменение? Об этом далее.

Общая информация

Акустически согласные имеют сравнительно меньшую, нежели гласные, общую энергию и могут не обладать четкой формантной структурой. При произношении звуков сужается голосовой тракт. В результате происходит полное или частичное блокирование воздушного потока, который, встречая препятствие, начинает изменять свое направление. В русском языке различают шумные согласные (аффрикаты, фрикативные, взрывные), группу сонорантов (латеральные и плавные), полусогласный (полугласный) «й». Существуют и сонорные звуки – дрожащие и носовые.

Чередование согласных

Среди наиболее характерных сочетаний следует отметить следующие:

- з – ж – г (друзья – подружка – подруга);

- ц – ч – к (лицо – личико – лик);

- с – ш – х (леший – лес, вспашка – вспахать);

- ж – д (омоложение – молодой, езжу – ездить);

- щ – ск (лощеный – лоск);

- щ – ст (мощеный-мост);

- бл-б (гублю – губить);

- вл – в (ловлю – ловить);

- мл – м (кормлю – кормить);

- пл – п (куплю-купить) и другие.

Правила русского языка объясняют такие примеры процессом упрощения произношения. При этом происходит утрата изначального смысла звуков. В сомнительных случаях для проверки используется чередование согласных в корне слова.

Первоначальный облик конструкции

В ряде случаев имеет место некоторое затруднение с тем, какой звук считать основным в конструкции. Имея то или иное чередование согласных в корне слова, необходимо понимать, какой смысл привносится в новую структуру. Так, к примеру, «подруга» – это производное от «друг», а вариант «подружка» формируется, по всей вероятности, под влиянием такой формы, как «дружина», которая сама является упрощением от «другина, другой, другить». Такого рода словоизменения в будущем могут привести к большой путанице. В результате теряется исходная звуковая и смысловая ясность.

Данное чередование согласных в корне слова имеет свои особенности. Первоначальная (исходная) конструкция – «лик». Впоследствии после преобразования появляется слово «лицо». Здесь звук «к» меняется на «ц». Конструкция изменяется далее. В итоге получается слово «личико». Согласно вариантам трактовки, наблюдаются разные смыслы получившихся слогов. Так, к примеру, «ко» – это «поверхность, оболочка», «цо» определяется как «полное соединение», а «чи» – «воспроизведение или полное продолжение». В результате измененные конструкции имеют разный смысл: «ликование, облик» (от «лик»), «личинка, личина, отлично» (от «лич»), «облицовка, лицевая» (от лицо»).

Рассмотрим чередование согласных в корне слова «пахать». Изначально надо сказать, что данная конструкция является производной от «пах». «Пахать» в древней трактовке – возделывать лоно для воспроизводства и засевания. И только впоследствии сформировался и воплотился смысловой перенос на возделывание и обработку почвы в процессе земледелия. До настоящего времени безличная глагольная форма сохранила конструкцию «пах», а личные формы при этом произносятся с «ш». Например: «пахать-пашет-пашу».

Примерно по такому же принципу происходит чередование согласных в корне слова «лес». Как в этом случае изменяется конструкция? Как только «лес» начинает иллюстрировать что-то «лесное», но при этом «олицетворенное», вместо «с» появляется «ш». Например, «леший». Вместе с этим, если обозначается нечто постороннее, непосредственно лесу не присущее, в конструкции сохраняется «с». Например, «лесник».

Эти же правила русского языка участвуют в изменении конструкции с основой «ск». При этом имеет место тот же «признак чего-то свойственного, личного, присущего воспринимающему, связанного смыслом». Например: «лоск-лощеный» и «мост-мощеный». В первом случае выступают вперед ощущения – на ощупь лощеный, значит, с лоском. Вместе с этим «лоск» – это что-то безотносительное к человеку, а вот «лощеный» – воплощение восприятия, человеческого ощущения.

То же самое можно увидеть и в иных примерах. Например, такие конструкции, как «простить»-«прощение», «куститься»-«кущение» и так далее. Следует, между тем, отметить, что такое изменение «ст-щ» имеет место не только в корне, но и в суффиксе. Например: «худость»-«худощавый», «сухость»-«сухощавый». Предположительно, именно эти «естественно необходимые» трансформации стали переноситься и на прочие конструктивные элементы.

В некотором роде особенная форма восприятия просматривается при появлении этого звука в измененной конструкции. При возникновении «л» в составе в смысл добавляется «структурность, ладность, внутреннее состояние». Примерами могут являться глаголы третьего лица: гублю, люблю, шумлю, давлю, куплю, терплю.

При этом в прочих личных формах этих конструкций звук «л » отсутствует: губим, любить, давить, купите, шумим, терпеть.

Объяснить это чередование согласных в корне можно следующим образом: появление «л» в первом лице, то есть в конструкциях, отражающих что-то «личное, относящееся ко мне», – это проявление собственного «Я», внутреннего состояния. А вот остальные: «ты, она, они» и прочее – это внешнее, что-то не относящееся к воспринимающему, то есть «вне меня», поэтому и «л» там отсутствует.

Изменения на «границах» конструктивных элементов

Однако надо сказать, что изменение может происходить только в какой-либо одной зоне: суффиксе, приставке либо корне. Именно поэтому следует четко понимать границы конструктивных элементов. Фонетические правила русского языка указывают следующее: в основе конструкции слов, например, «дощатый» или «вощаной», присутствует «щ». Это обусловлено тем, что трансформация имеет место в основном конструктивном элементе: «воск», «доска». Здесь осуществляется чередование согласных в корне слова. А вот в таких конструкциях, как «брусчатка», «песчаник», вместо «щ» появляется «сч». Это связано с тем, что изменение затрагивает границу корня и суффикса в слове: «пес-ок», «брус-ок».

Примеры слов с чередованием гласных и согласных в корне слова

В корне слов могут чередоваться как гласные, так и согласные. Приведем примеры с чередованием гласных и согласных в корне слов.

В корне слов могут чередоваться безударные гласные «а» и «о» . В таком случае гласную невозможно проверить ударением. Чтобы правильно написать слово, пользуемся орфографическим правилом написания чередующихся гласных.

Примеры слов с чередованием гласных а/о в корне

В корнях гар-/гор-, клан-/клон-, твар-/твор- в безударном положении пишется буква «о» , а под ударением и «а» , и «о» , например:

- гор е ть, гор е лка, загор е ть, загор е лый, загор е вшийся, загор а ть, угор е ть, угор е лый, подгор е ть, подгор е лый, подгор е вший, погор е лец, сгор е ть, несгор а емый сейф, выгор а ть, выгор е ть, выгор а ние, возгор а ть, возгор а ние, перегор е ть;

- заг а р, уг а р, уг а рный газ.

- поклон е ние, поклон и ться, поклон и сь, поклон я ться, склон е ние;

- кл а няться, укл о н, покл о н, Покл о нная гора;

- твор и ть, твор е ние, твор е ц, сотвор и ть, сотвор е ние;

- тв а рь, тлетв о рный дух, затв о р, притв о р.

В корнях кас/кос, лаг-/лож- написание буквы «а» диктует суффикс -а- , находящийся после корня, например:

- к а с а ться, к а с а ние, к а с а тельная линия, прик а с а ться;

- прикосновение, прикоснуться, коснись;

- изл а г а ть, прил а г а ть, прил а г а ю, предл а г а ть, нал а г а ть;

- изложить, изложение, приложить, приложение, предложить, предложение, заложить, обложной дождь.

Будем иметь в виду, что во многих словах в современном русском языке эти корни срослись с приставками.

В корне скак-/скоч- написание букв «а» или «о» без ударения зависит от последующей согласной, например:

- проск ак ать, ск ак ание, обск ак ать, ск ак ун, ск ак алка;

- подск оч ить на месте, выск оч ить из дома, заск оч ить на минуту, переск оч ить через лужу, выск оч ка.

- растение, расти, растительность, росток, выращенный;

- водоросли, нарост, на вырост, отросли, выросла.

- плавать, сплавать, плавательный, плавучий, на плаву;

- пловец - пловцы, пловчиха - пловчихи.

Тему чередования гласных а//о в корне слов продолжит с примерами эта статья.

В корнях мак-/моч- написание чередующихся гласных а//о является смысловым, например:

- макать в сметану, обмакнуть перо в чернила, макнуть в соль;

- смочить вихры, промочить ноги, намочить волосы, промокнуть под дождем, замочить бельё.

Примеры слов с чередованием гласных е/и в корне

В корнях бер-/бир-, мер-/мир-, пер-/пир-, дер-/дир-, тер-/тир-, жиг-/жег-, стел-/стил-, чет-/чит-, стел-/стил-, блест-/блист- отметим безударные гласные «е» или «и» в зависимости от присутствия суффикса -а- , например:

- изб и ра́ть - изб е рёшь;

- отп и ра́ть - отп е р е́ть;

- сд и ра́ть - сд е ру́, сд е рёт;

- раст и ра́ть - раст е ре́ть;

- обж и га́ть - обж ё гший;

- заст и ла́ть - заст е ли́ть;

- забл и ста́ть - забл е сте́ть;

- выч и та́ние - вы́ч е ты.

В корнях с элементами им-, -ин- , за которым следует суффикс -а- , пишется буква «и» , например:

- предприн и м а ть;

- предприн и м а тель;

- пон и м а ть;

- пон и м а ние;

- прим и н а ть;

- зан и м а ть;

- зан и м а тельный.

Примеры слов с чередованием согласных в корне

Отметим исторические традиционные чередования согласных в корне слов:

г//ж//з

д//ж//жд

- выход, ходок - выхожу - выхождение;

- водить - вожу - вождение;

- родить - роженица - рождение;

- насладиться - наслаждение;

- бродить - брожение;

- еда - сладкоежка;

к, ц, ч//т

к//ч//ц

- кликать - клич - восклицать, восклицание;

- ткать - ткач - ткацкий;

- булка - булочная;

- пустяк - пустячный;

к// ц//ч

т//ч//щ

осветить - свеча - освещение;

ст//щ

ск//щ

- вьюга - вьюжный;

- баклага - баклажка;

- коврига - коврижка;

- бумага - бумажка;

- серьга - сережка;

- лачуга - лачужка;

- пичуга - пичужка;

- застегнуть - застёжка;

- растягивать - врастяжку;

- Волга - волжский;

- варяг - варяжский;

- Норвегия - норвежский, норвежец, норвеженка.

- отец, отцов, отцовский - отчество, отчий, Отечество;

- с ердце - сердечный, сердечность.;

- заяц - зайчиха, зайчонок;

- яйцо - яичный, яичница;

Укажем более редкое чередование согласных н//ш :

В корнях слов и их форм может происходит чередование согласных:

- б//бл: влюбить - влюбленность; губить - гублю; дробить - дробление, прибавить - прибавление;

- п//пл: сыпать - сыплю, насыпать - насыпленный, высыпать - высыплю;

- м//мл: кормить - кормлю, кормление; выкормить - выкормленный;

- в//вл: удивить - удивление, выловить - выловленный; наловить - наловлю;

- ф//фл: разграфить - разграфлять, разграфлю, разграфленный.

Видеоурок «Понятие о чередовании согласных звуков в корне»

russkiiyazyk.ru

Корни с чередованием. Все правила

Чередование, зависящее от букв в суффиксе или корне

Правило I. Корни с чередованием И//Е

Если за корнем стоит суффикс А , то в корне пишем букву И , но если суффикса А Е .

- -бир-а // -бер- (со бИр ать - за бЕр ёшь)

- -пир-а // -пер- (за пИр ает - под пЕр еть)

- -дир-а //-дер- (с дИр ать - дЕр ёт)

- -тир-а // -тер- (с тИр ать - вы тЕр еть)

- -жиг-а //-жеч- (с жИг ать - с жЕч ь)

- -блист-а // -блест- (блИст ать - блЕст еть)

- -стил-а // -стел- (пере стИл ать - за стЕл ешь)

- -чит-а //-чест- (по чИт ать - по чЕс ти)

- -мир-а //-мер- (за мИр ал - за мЕр еть)

Правило II. Корни с чередованием А//О

Если за корнем стоит суффикс а , то в корне пишем букву А , но если суффикса а нет, то в корне пишется буква О .

- -кас-а //-кос- (кАс аться – кОс нуться)

- -лаг-а // -лож- (по лАг ать – по лОж ить)

Правило III. Корни с чередованием А//О

Если в корне есть буквы Т или Щ , то пишем букву А , но если этих букв нет, то в корне пишется буква О .

- -рАст-//-рАщ- // -рОс- (вы рАст и– вы рАщ енный — вы рОс ли).

Исключения: рост ок, отрас ль, Рост ислав, рост овщик, Рост ов.

Правило IV. Корни с чередованием А//О

Если корень оканчивается на К , то пишем букву А , но если корень оканчивается на Ч , то в корне пишется буква О .

- -скак // -скоч- (ск Акать – вск Очить ).

Чередование, зависящее от ударения

Правило V. Корни с чередованием А//О

Если на корни –гАр — и – клАн — падает ударение, то в них пишем букву А , но если эти корни безударные, то в них пишем О .

- -гАр -//- гор- (за гАр – за гор ать)

- -клАн-//-клон- (клАн яться – по клон иться)

Правило VI. Корни с чередованием А//О

Если на корень –зАр — НЕ падает ударение, то в нём пишем букву А , но если этот корень ударный, то в нём пишем О .

Исключения: зор янка, зор евать.

- -зОр-//-зар- (зар я – зОрь ка)

Чередование, зависящие от смысла (значения) слова

Правило VII. Корни с чередованием А//О

Если значение слова «погружать в жидкость», то пишем А , но если слово обозначает «пропускать жидкость», то пишем О .

- -мак -//- мок- (мак ать хлеб в мёд – промОк нуть под дождём)

Правило VIII. Корни с чередованием А//О

Если значение слова «одинаковый, сходный», то пишем А , но если слово обозначает «ровный, гладкий, прямой», то пишем О .

- -равн -//- ровн- (сравн итьхарактеры – подровн ять грядку ).

Это интересно:

- Каковы условия возврата билетов - электронных, промо и других в авиакомпании S7 (С7) airlines: как действовать лично или через официальный сайт Если у вас возникла ситуация, требующая возврата или обмена авиабилета, надо учитывать […]

- Займы с использованием материнского капитала Займы с использованием средств материнского (семейного) капитала на строительство дома или на приобретение недвижимости являются реальной альтернативой ипотеке, и выдаются для покупки всех […]

- Генеральная доверенность на земельный участок (в т.ч. на оформление и продажу) Генеральная доверенность на земельный участок Генеральная доверенность на земельный участок, как и любая другая доверенность на недвижимость, составляется […]

- Социальный налоговый вычет на лечение зубов Лечение зубов как правило, становится довольно затратной процедурой. Компенсировать часть расходов можно с помощью налогового вычета на лечение зубов. Как это сделать? Мы расскажем вам об […]

- Как написать и куда подать заявление о вымогательстве денег? Сегодняшняя редакция уголовного кодекса не делает разграничений относительно предмета вымогательства. Т.е. ответственность за подобное преступление никак не зависит от […]

- Программа «Материнский капитал» в регионах Федеральная программа «Материнский капитал» известна всем, но следует знать, что в 2018 году в большинстве регионов России успешно действует региональный материнский капитал. Следует знать, […]

Замещаются гласные и согласные в пределах определенной части слова. Несовпадение звучания согласных в встречается постоянно: берег - бережок, восток - восточный, вертеть - верчу. Фонетическое строение главной значимой морфемы словоформ и родственных слов свидетельствует о наличии или отсутствии заменяющих друг друга согласных. Представление о видах чередований дает возможность грамотно выполнить словообразовательный и , применить орфографическое сомнительных согласных корня.

Два вида чередований

Согласный может оказаться в сильной и слабой позиции, определяющейся местом нахождения звука (конец или начало слова, перед сонорным согласным). Современный русский язык разъясняет фонетические законы позиционных чередований: определенная позиция изменяет качество звучания согласного корня. Например, оглушение на конце слова или перед глухим (ду[п], ду[п]ки), озвончение перед звонким (ко[з`]ба) объясняются закономерным языковым процессом, не имеющим исключений.Достаточно понаблюдать типичное явление преобразования звукового строения в систематически появляющейся новой лексике. Замена твердых согласных мягкими и наоборот также считается позиционным чередованием (колокол - колокольный, кустарь - кустарный).

Общеславянский и древнерусский языки послужили основой возникновения исторических чередований. Явление сформировалось давно и обусловлено не законами фонетики, а необъяснимым сходством согласных. Закономерности старого фонемного строя перестали действовать. Первоначальный смысл звуков постепенно потерялся, но замещение сохранилось. Появление чередований объясняется упрощением произношения. Правильное написание согласных корня нередко требует проверки.

Для быстрого подбора соответствующего смыслу нужного слова важно запомнить распространенные варианты чередующихся согласных: г - ж - з (подруга - - ); к - ч - ц (лик - личико - лицо); х - ш - с (лес - леший); д - ж (молодой - омоложение); ск - щ (лоск - лощеный); ст - щ (мост - мощеный) ; б - бл (люблю - ); в - вл (ловить - ); м - мл (кормить - кормлю); п - пл (купить - куплю).

Требует серьезного внимания строения слов, где одна фонема заменяется сочетанием нескольких: губить- гублю, копить- коплю, забыть- забвение. Стечения согласных «бл», «пл», «бв» чередуются соответственно с «б», «п», «б» и составляют часть корня.

Встречаются случаи единичных и малотипичных чередований ( - кот). Появление новых вариантов чередующихся согласных связано с регулярным пополнением русской лексики заимствованными словами: фантазия - фантастический (з- ст). Оставшееся за пределами компетенции фонетики историческое чередование именуют также непозиционным.

Источники:

- Орфограммы в корне слова

Для многих владельцев животных пропажа домашнего любимца сильнейший стресс. Их можно понять, ведь животное становится полноправным членом семьи, без которого привычный распорядок дня меняется, а свободное время, которое раньше было посвящено любимцу, просто некуда деть. Особенно тяжело маленьким детям, для которых животное становится важнейшей частью их жизни.

Вам понадобится

- Интернет, знакомые, объявления, свободное время.

Инструкция

Во-первых, не нужно паники. Когда нервничает, он перестает здраво мыслить и правильно координировать свои действия. Более того, своей паникой человек заражает других. Нужно собраться с мыслями и составить план поисков.

Если семья состоит из нескольких человек, оптимальным способом будет разделиться на группы. взрослым членам семьи нужно обойти ближайшие подвалы и чердаки, подворотни и улочки. Если подвалы закрыты на ключ, попросите ключи в ЖЭКе. Скорее всего они войдут в положение и на время дадут ключи. Первые поиски не удались - не расстраивайтесь. Животное могли видеть случайные прохожие, либо бабушки на лавочке около подъезда. Опросите их, вдруг кто-то заметил кота .

Самым маленьким членам семьи нужно доверить менее ответственную работу. Ни в коем случае не пускайте искать

В слоге они сочетаются с другими звуками. В противоположность гласным, согласные буквы не формируют вершину слога. В ходе изменения и совершенствования лексической структуры слова подвергаются различным трансформациям. В частности, одни письменные знаки могут заменять другие. Одним из видов трансформации является чередование согласных в Что это такое? Как происходит это изменение? Об этом далее.

Общая информация

Акустически согласные имеют сравнительно меньшую, нежели гласные, общую энергию и могут не обладать четкой формантной структурой. При произношении звуков сужается голосовой тракт. В результате происходит полное или частичное блокирование воздушного потока, который, встречая препятствие, начинает изменять свое направление. В русском языке различают шумные согласные (аффрикаты, фрикативные, взрывные), группу сонорантов (латеральные и плавные), полусогласный (полугласный) "й". Существуют и сонорные звуки - дрожащие и носовые.

Чередование согласных

Среди наиболее характерных сочетаний следует отметить следующие:

- з - ж - г (друзья - подружка - подруга);

- ц - ч - к (лицо - личико - лик);

- с - ш - х (леший - лес, вспашка - вспахать);

- ж - д (омоложение - молодой, езжу - ездить);

- щ - ск (лощеный - лоск);

- щ - ст (мощеный-мост);

- бл-б (гублю - губить);

- вл - в (ловлю - ловить);

- мл - м (кормлю - кормить);

- пл - п (куплю-купить) и другие.

Правила русского языка объясняют такие примеры процессом упрощения произношения. При этом происходит утрата изначального смысла звуков. В сомнительных случаях для проверки используется чередование согласных в корне слова.

Первоначальный облик конструкции

В ряде случаев имеет место некоторое затруднение с тем, какой звук считать основным в конструкции. Имея то или иное чередование согласных в корне слова, необходимо понимать, какой смысл привносится в новую структуру. Так, к примеру, "подруга" - это производное от "друг", а вариант "подружка" формируется, по всей вероятности, под влиянием такой формы, как "дружина", которая сама является упрощением от "другина, другой, другить". Такого рода словоизменения в будущем могут привести к большой путанице. В результате теряется исходная звуковая и смысловая ясность.

"Ц - Ч - К"

Данное чередование согласных в корне слова имеет свои особенности. Первоначальная (исходная) конструкция - "лик". Впоследствии после преобразования появляется слово "лицо". Здесь звук "к" меняется на "ц". Конструкция изменяется далее. В итоге получается слово "личико". Согласно вариантам трактовки, наблюдаются разные смыслы получившихся слогов. Так, к примеру, "ко" - это "поверхность, оболочка", "цо" определяется как "полное соединение", а "чи" - "воспроизведение или полное продолжение". В результате измененные конструкции имеют разный смысл: "ликование, облик" (от "лик"), "личинка, личина, отлично" (от "лич"), "облицовка, лицевая" (от лицо").

"Х-Ш"

Рассмотрим чередование согласных в корне слова "пахать". Изначально надо сказать, что данная конструкция является производной от "пах". "Пахать" в древней трактовке - возделывать лоно для воспроизводства и засевания. И только впоследствии сформировался и воплотился смысловой перенос на возделывание и обработку почвы в процессе земледелия. До настоящего времени безличная глагольная форма сохранила конструкцию "пах", а личные формы при этом произносятся с "ш". Например: "пахать-пашет-пашу".

Примерно по такому же принципу происходит чередование согласных в корне слова "лес". Как в этом случае изменяется конструкция? Как только "лес" начинает иллюстрировать что-то "лесное", но при этом "олицетворенное", вместо "с" появляется "ш". Например, "леший". Вместе с этим, если обозначается нечто постороннее, непосредственно лесу не присущее, в конструкции сохраняется "с". Например, "лесник".

"Ст/ск - Щ"

Эти же правила русского языка участвуют в изменении конструкции с основой "ск". При этом имеет место тот же "признак чего-то свойственного, личного, присущего воспринимающему, связанного смыслом". Например: "лоск-лощеный" и "мост-мощеный". В первом случае выступают вперед ощущения - на ощупь лощеный, значит, с лоском. Вместе с этим "лоск" - это что-то безотносительное к человеку, а вот "лощеный" - воплощение восприятия, человеческого ощущения.

То же самое можно увидеть и в иных примерах. Например, такие конструкции, как "простить"-"прощение", "куститься"-"кущение" и так далее. Следует, между тем, отметить, что такое изменение "ст-щ" имеет место не только в корне, но и в суффиксе. Например: "худость"-"худощавый", "сухость"-"сухощавый". Предположительно, именно эти "естественно необходимые" трансформации стали переноситься и на прочие конструктивные элементы.

"Л"

В некотором роде особенная форма восприятия просматривается при появлении этого звука в измененной конструкции. При возникновении "л" в составе в смысл добавляется "структурность, ладность, внутреннее состояние". Примерами могут являться глаголы третьего лица: гублю, люблю, шумлю, давлю, куплю, терплю. При этом в прочих личных формах этих конструкций звук "л " отсутствует: губим, любить, давить, купите, шумим, терпеть. Объяснить это чередование согласных в корне можно следующим образом: появление "л" в первом лице, то есть в конструкциях, отражающих что-то "личное, относящееся ко мне", - это проявление собственного "Я", внутреннего состояния. А вот остальные: "ты, она, они" и прочее - это внешнее, что-то не относящееся к воспринимающему, то есть "вне меня", поэтому и "л" там отсутствует.

Конспект урока русского языка

3 класс, «Школа России»

Тема урока:

Чередование согласных в корне слова.

Подготовила и провела:

Головатюк В. В.

Формирование представлений о чередовании согласных в корне слова;

Введение в активный словарь школьников формулировки чередование согласных в корне слова;

Формировать практический опыт правописания слов с чередующейся согласной, безударной гласной и парной согласной в корне слова;

Развивать самостоятельность мышления и познавательную активность учащихся;

Воспитывать уважение друг к другу.

Ход урока

Организационный момент.

Прозвенел уже звонок.

Начинается урок.

Мы за парты сели ровно.

И к работе все готово.

2.Чистописание.

- Начнем с чистописания.

- Угадайте, какие буквы мы сегодня будем прописывать:

Хохлатый хилый хорек,

хрумкая хвощ,

хвастался холеным хвостом.

На доске записывается буква

У Маши на кармашке

Расцвели ромашки.

На доске записывается буква

- Посмотрите на эти буквы.

- Что вы можете сказать о звуках, которые они обозначают?

Запишите эти буквы, чередуя их. А что значит « чередуя», как вы понимаете это слово?

- Чередовать, значит следовать по очереди, сменяя друг друга.

3.Подготовка к изучению новой темы.

- Отгадайте загадку:

Смех-смех

Летом снег.

Вихрем в воздухе летает.

Почему же он не тает?

-Что это?

-Правильно, это пух.

-Запишите это слово в тетради.

-Подберите к нему однокоренные слова. (по мере подбора учитель и дети записывают слова в тетради).

Пух, пушинка, пушистый, пуховой, пуховик.

Выделим корень.

- Что вы заметили? (ш и х меняются).

- Такая замена называется чередованием и это тема урока сегодня.

(Учитель записывает тему на доске).

-Какие же буквы чередуются в словах, которые мы записали? (Ш-Х )

Учитель вывешивает на доску карточку с этими буквами.

-Только ли эти буквы могут чередоваться?- давайте посмотрим.

4. Работа по теме урока.

1. На доске слова:

Снег

Берег

Пирог

Сапог

-Что общего у этих слов?

- Объясните написание парной согласной на конце.

- Образуйте новые слова при помощи суффикса -ок и запишите их парами в тетради.Один ученик у доски.

Какие слова получатся?

- Выделите корень. Как меняется последняя согласная? (г меняется на ж). Подчеркните последнюю согласную в корне. Учитель вывешивает на доску табличку с парой г-ж.

- В какой части слова это происходит? (в корне слова).

- Как называется это изменение согласных в корне? (чередованием).

Давайте прочитаем в учебнике на стр. 120 новые сведения о русском языке.

5. Закрепление.

1. Какие еще буквы могут меняться в корне? Давайте посмотрим.

- Прочитайте слова:

Сады, сажать, рассада, сажа, саженцы.

Река, речка, речушка, речь, реченька.

Рука, ручка, ручей, ручонка, ручной.

- Можно ли слова каждой строки назвать однокоренными?

-Почему нет? Выделим корень в однокоренных словах.

- Какие звуки чередуются в этих корнях?

Д-ж, к-ч.

ФИЗМИНУТКА

Руки в стороны в полет

Отправляем самолет.

Правое крыло вперед,

левое крыло вперед.

Раз, два, три, четыре-

Полетел наш самолет!

Работа по учебнику.

- Упражнение 74 на стр. 119.

- Прочитайте стихотворение Елены Трутневой.

-Вставьте пропущенные буквы.

- Какие буквы вставили? Почему?

-Какое задание предлагается выполнить в упражнении, прочитайте.

- Ответьте на вопросы:

1) Кого Мороз отряхнул с рукавов?(Один ученик записывает ответ на доске):

Дед Мороз отряхнул с рукавов снегирей.

2)Что лежит под высокой березкой?

Под высокой березкой лежит снежок.

3) Что сбросит сорока с веток?

Сорока сбросит с веток снежный ком.

-Найдите в этих предложениях однокоренные слова. Выделите в них корень. Какие буквы чередуются?

-Подчеркните главные члены предложений и укажите, какой частью речи они выражены. У доски это задание выполняет………………………….

-Какие словосочетания можно выписать из этих предложений?(Устно)

- А сейчас вы поработаете самостоятельно и найдете, какие еще буквы могут чередоваться в корне слова.

3. Словарная работа.

Мороженое-

Огуречный-

Столичный-

Яблочный-

-Найдите в словаре однокоренные слова и запишите пары. Выделите в них корень и подчеркните буквы, которые меняются. Самостоятельно.

Проверка :-Какие буквы подчеркнули?

- Что общего у слов 1 столбика? У 2? У всех слов?(Непроверяемая безударная гласная).

- И последнее задание, где вам будет нужно показать все свои знания и умения.

6. Письмо по памяти.

-Прочитайте маленькое стихотворение.

По узкой тропинке

Гусиным шажком

Гусиное войско

Шагает гуськом.

- Назовите однокоренные слова с чередующейся согласной. (ж-г).

-Какие еще однокоренные слова здесь встретились?

-Что значит «гуськом».

- Как вы представляете себе «гусиное войско»?

-Что значит «гусиным шажком»?

-Какие орфограммы здесь встречаются? Подберите проверочные слова.

-Прочитайте это стихотворение и постарайтесь запомнить для письма по памяти.

Через 1 минуту учитель закрывает запись и дети записывают стихотворение по памяти.

Взаимопроверка.

7. Итог урока.

- Итак, подведем итог.

- Как называется замена звуков в корне однокоренных слов?(чередованием).

-Какие буквы могут чередоваться в корне слов?

-А могут ли другие буквы чередоваться? – об этом вы узнаете на следующем уроке.

7. Домашнее задание.

Стр. 120 упр.78.

- Вам нужно будет выписать однокоренные слова группами и разобрать их по составу.

2. Измените слова так, чтобы произошло чередование о, е с нулём звука, и запишите их. Обозначьте корни, в которых появляются беглые гласные.

О б р а з е ц .

Конец, пень, день, сон, огонь, ров, шов, зерно, лев, сосна, кукла.

3. Измените слова так, чтобы в префиксах или суффиксах появились беглые гласные. Обозначьте морфемы с беглыми гласными.

О б р а з е ц .

Замочек, снежок, вбирать, звонок, гребешок, сгибать, флажок, платочек, узелок, молоток; отбить, разливать, надпивать, подбирать, поджидать.

4. Спишите стихотворения, вставляя пропущенные слова. Обозначьте корни в словах, где есть или могут появляться беглые гласные.

А

. Первый снежок Б

. Бежит ёжик

Сделал первый. вдоль.

Сделал первый. - да скользит по льду.

упал на. . Говорит ему лисица:

Вставай, снежок, - Дай переведу.

вставай, . Отвечает серый ёжик:

Полежу до ночи, - У меня две пары.

я ушибся. сам я перейду.

(А. Екимцев

) (С. Маршак

)

Д л я с п р а в о к : очень, лужок, дружок, шажок; ножек, дорожек.

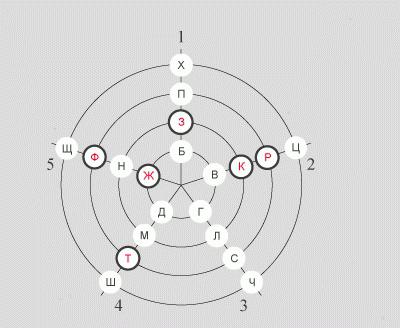

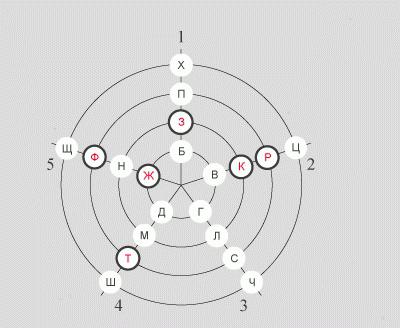

В русском языке чередуются в корнях слов такие согласные:

5. Выпишите сначала слова с чередующимися в корнях гласными, затем - с согласными.

Гружёный - грузить, назову - называть, лицо — личный, осмотр — осматривать, глухо - заглох, крикнуть - кричу, замок - замыкать - замкну, друг - друзья.

6. Выпишите в столбик слова, в которых согласные могут чередоваться. К каждому из них подберите слова с чередующимися согласными и запишите. Подчеркните чередующиеся согласные.

1. Без веретена пряжи не спрядёшь. 2. Всякий человек у дела познаётся. 3. Дело учит и кормит. 4. Без дела жить - только небо коптить. 5. С лодырем поведёшься - горя наберёшься. 6. Не на то руки даны, чтоб без дела болтались. 7. Сиди у моря да жди погоды. (Пословицы)

7. Подберите к указанным словам однокоренные или измените их так, чтобы произошло чередование звуков. Обозначьте морфемы, в которых происходит чередование, подчеркните чередующиеся согласные.

О б р а з е ц .

Рука, тихий, косить, возить, ловить, горох, водить, спать, друг, сушить.

Н.Ф. Баландина, К.В. Дегтярёва, С.А. Лебеденко. Русский язык 6 класс

Отослано читателями из интернет-сайтов

Библиотека русского языка, школьный план уроков, онлайн тесты, курс русского языка, домашняя работа, рефераты скачать бесплатно, всё школьнику для подготовки к домашнему заданию

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь — Образовательный форум.

Корень как часть слова

Наименьшие значимые части слова называются морфемами. К значимым частям слова относятся корень, приставка, суффикс, соединительная морфема, окончание, постфикс. Все морфемы, кроме окончания, входят в основу слова.

- Разберём такую часть слова как корень.

Корень — это главная значимая часть слова, которая заключает в себе общее лексической значение всех родственных слов. Например, в корне –воз- заключено общее лексическое значении слов возить, извозчик, подвозят.

Как правило, корень в родственных словах всегда одинаков, за исключением тех случаев, когда в слове происходят чередования звуков. Так, следует запомнить некоторые исторические чередования, чтобы уметь правильно найти корень в слове:

- 1) г\ ж\ з – друг- дружить- друзья;

- 2) т\ ч\ щ- свет- свеча- освещение;

- 3) д\ ж\ жд- труд- тружусь- утруждать;

- 4) а\ о- расти- росток;

- 5) е\ и- блестеть- блистать;

- 6) б\ бл- любовь- люблю;

- 7) в\ вл- ловить- ловля;

- 8) м\ мл- ломить- преломление;

- 9) п\ пл- лупить- луплю;

- 10) ф\ фл- графить- графлю.

Однокоренные слова и формы одного и того же слова

Следует отличать однокоренные слова и формы одного и того же слова.

Однокоренные слова имеют общий корень, но могут иметь различное значении и относиться к разным частям речи, например: соль, солёный, солить. Однокоренные слова образуются в языке в процессе словообразования.

Формы одного и того же слова сохраняют единое лексическое значение и, естественно, относятся к одной части речи, например: работать — работал, работай, работавший, работая. В данном случае происходит процесс формообразования. При формообразовании новых слов не образуются, а появляются лишь новые формы одно и того же слова.

Так, у глагола читать есть множество форм, например: читала, читающий, читая. В приведённых словах суффиксы –л-, -ющ-, -я- являются формообразовательными и в процессе словообразования никакой роли не играют. Следовательно, нельзя говорить, что слово читающий – это лишь одна из форм глагола читать. Таким образом, причастие читающий, как и читала, читая, читать, является непроизводным.

Чередующиеся гласные в корнях

Написание гласной зависит от места ударения

1) Первый случай: если в корне нет ударения пишется буква о, если есть — гласная, которая слышится.

Пример: Загорать, Загар, Склониться, Кланяться, Поклон, Творение, Творчество.

Исключения: пригарь, утварь.

2) Второй случай: если в корне нет ударения пишется а, если есть — гласная, которая слышится.

Пример: Зори, Зарево, Зарница, Озарение

Написание гласной зависит от наличия суффикса –а- после корня

1) Первый случай: пишется а, если за корнем находится суффикс –а-. В остальных случаях пишется о

Пример: Касаться, Коснуться

2) Второй случай: В нижеперечисленных корнях пишется буква и, если за корнем присутствует суффикс –а-, во всех других случаях- буква е.

Пример: Соберу, собирать, блестеть, блистать, удеру, удирать, выжег, выжигать, замереть, замирать, вычет, вычитать.

Запомните написание слов: с очетать, сочетание, чета, блеснуть, седок, седло, но: сиделка, сидеть

Написание гласной зависит от й согласной корня,которая находится в конце слова

1) Первый случай: перед буквой г- а, перед ж- о.

Пример: Предлагать, предложение

Исключение: Полог

2) Второй случай: перед ст и буквой щ пишется гласная а, в других случаях- о.

Пример: Растение, выращенный, вырос

Исключение: Отрасль, росток, ростовщик, Ростов, Ростиславль

3) Третий случай: если в корне нет ударения пишется а, перед ч- о

Пример: Проскакать, проскочить

2.2. Корень слова

1. Корень – общая часть родственных слов, в которой заключено их основное значение. Слова с одинаковым корнем называются однокоренными .

Вод а, вод ный, под вод ный, под вод ник, над вод ный, на вод нение, па вод ок и др.

Корень может состоять из нескольких звуков (ид ёт ) или из одного звука (по й ти ).

2. В сложных словах выделяются два и более корня.

Вод опровод, веч но зелён ый, бел о- син е- красн ый.

В сложных словах корень (или корни) может быть представлен в усечённом виде.

Корпункт – кор(респондентский) пункт, вуз – в(ысшее) у(чебное) з(аведение).

3. В русском языке встречаются корни-омонимы.

Вод а, под вод ный – вод ить, про вод ник; сыр, сыр ок, сыр ный – сыр ой, от сыр еть, сыр ость.

4. При образовании слов и форм звуковой облик слова может меняться. Обычно это исторические чередования гласных и согласных. Их необходимо учитывать при выделении корней, при подборе однокоренных проверочных слов и т.д.

Ср.: книга – книжечка; пахать – пашу; светить – свеча, освещение; рот – рта.

Приведём примеры наиболее частотных чередований звуков.

Чередование сочетаний звуков

5. Большинство корней русского языка способны самостоятельно составлять основу слова.

Ср.: стол, лев, стен а и др.

Вместе с тем некоторые корни не могут встречаться в языке без словообразовательных приставок и суффиксов.

Например, корень ул- (ул ица, про ул ок ); корень пт- (пт ица, пт енец ); корень роб- (роб кий, роб ость ), вой- (вой ско, вой на, вои н ). В последнем слове воин корень вой- накладывается на суффикс -ин (ср.: горожан ин, англичан ин ).

6. В ходе исторического развития морфемный состав слова может меняться. Наиболее распространённым процессом при этом является упрощение морфемной структуры слова, или опрощение . Суть этого процесса заключается в том, что приставка и корень, реже – корень и суффикс сливаются воедино, и тогда образуется новый корень.

Например, в слове воздух сейчас выделяется один корень – воздух , тогда как раньше в этом слове выделялся корень дух и приставка воз- . В слове вкус ранее выделялась приставка в- и корень кус (ср.: кусать ), а сейчас это единый корень. В слове красный ранее выделялся корень крас- и суффикс -н- , а в настоящее время красн- полностью является корнем.

Процесс опрощения идёт постепенно, и в современном русском языке можно обнаружить достаточно много переходных случаев. Именно поэтому в разных пособиях, в разных словообразовательных словарях и словарях морфем в одном и том же слове могут выделяться разные корни.

Например, одни лингвисты в слове образ выделяют корень раз- (однокоренные слова – разить, разительный ), а другие исследователи считают, что бывшие приставка и корень слились уже в один корень – образ- .

7. Выделение этимологических, то есть исходных морфем в опрощённом слове может быть важным для правописания слова.

Например, в слове приятный ранее выделялись приставка при- и корень я- (яти «взять»). Приставка при- первоначально имела значение «приблизить, присоединить». Именно поэтому и в современном русском языке в этой бывшей приставке пишется гласная и.

Совет 1: Как найти слова с чередующимися согласными в корне

- Как найти слова с чередующимися согласными в корне

- Как подготовить к сдаче ГИА

- Что такое корень слова

- Как найти простые слова

Понятие чередования

В русском языке часто происходит замена одного звука другим (или сочетанием фонем). Подобное замещение называется чередованием. Возникновение однокоренных слов, изменение грамматических форм часто являются причиной преобразования звукового облика (смех- смешной, вести - веду). Данный процесс наблюдается вследствие действия в настоящее время разнообразных фонетических явлений, исторически сложившихся языковых законов.

Замещаются гласные и согласные в пределах определенной части слова. Несовпадение звучания согласных в корне встречается постоянно: берег - бережок, восток - восточный, вертеть - верчу. Фонетическое строение главной значимой морфемы словоформ и родственных слов свидетельствует о наличии или отсутствии заменяющих друг друга согласных. Представление о видах чередований дает возможность грамотно выполнить словообразовательный и морфемный разбор, применить орфографическое правило написания сомнительных согласных корня.

Два вида чередований

Согласный может оказаться в сильной и слабой позиции, определяющейся местом нахождения звука (конец или начало слова, перед сонорным согласным). Современный русский язык разъясняет фонетические законы позиционных чередований: определенная позиция изменяет качество звучания согласного корня. Например, оглушение на конце слова или перед глухим (ду[п], ду[п]ки), озвончение перед звонким (ко[з`]ба) объясняются закономерным языковым процессом, не имеющим исключений.

Достаточно понаблюдать типичное явление преобразования звукового строения в систематически появляющейся новой лексике. Замена твердых согласных мягкими и наоборот также считается позиционным чередованием (колокол - колокольный, кустарь - кустарный).

Общеславянский и древнерусский языки послужили основой возникновения исторических чередований. Явление сформировалось давно и обусловлено не законами фонетики, а необъяснимым сходством согласных. Закономерности старого фонемного строя перестали действовать. Первоначальный смысл звуков постепенно потерялся, но замещение сохранилось. Появление чередований объясняется упрощением произношения. Правильное написание согласных корня нередко требует проверки.

Для быстрого подбора соответствующего смыслу нужного слова важно запомнить распространенные варианты чередующихся согласных: г — ж — з (подруга — подружка — друзья); к — ч — ц (лик — личико — лицо); х — ш — с (лес — леший); д — ж (молодой — омоложение); ск — щ (лоск — лощеный); ст — щ (мост — мощеный) ; б — бл (люблю — любить); в — вл (ловить — ловлю); м — мл (кормить — кормлю); п — пл (купить — куплю).

Требует серьезного внимания определение морфемного строения слов, где одна фонема заменяется сочетанием нескольких: губить- гублю, копить- коплю, забыть- забвение. Стечения согласных «бл», «пл», «бв» чередуются соответственно с «б», «п», «б» и составляют часть корня.

Встречаются случаи единичных и малотипичных чередований (кошка- кот). Появление новых вариантов чередующихся согласных связано с регулярным пополнением русской лексики заимствованными словами: фантазия - фантастический (з- ст). Оставшееся за пределами компетенции фонетики историческое чередование именуют также непозиционным.

www.kakprosto.ru

Чередование согласных в корне слова. Согласные в русском языке

Согласные в русском языке представляют собой особые звуки речи. В слоге они сочетаются с другими звуками. В противоположность гласным, согласные буквы не формируют вершину слога. В ходе изменения и совершенствования лексической структуры слова подвергаются различным трансформациям. В частности, одни письменные знаки могут заменять другие. Одним из видов трансформации является чередование согласных в корне слова. Что это такое? Как происходит это изменение? Об этом далее.

Общая информация

Акустически согласные имеют сравнительно меньшую, нежели гласные, общую энергию и могут не обладать четкой формантной структурой. При произношении звуков сужается голосовой тракт. В результате происходит полное или частичное блокирование воздушного потока, который, встречая препятствие, начинает изменять свое направление. В русском языке различают шумные согласные (аффрикаты, фрикативные, взрывные), группу сонорантов (латеральные и плавные), полусогласный (полугласный) «й». Существуют и сонорные звуки – дрожащие и носовые.

Чередование согласных

Среди наиболее характерных сочетаний следует отметить следующие:

- з – ж – г (друзья – подружка – подруга);

- ц – ч – к (лицо – личико – лик);

- с – ш – х (леший – лес, вспашка – вспахать);

- ж – д (омоложение – молодой, езжу – ездить);

- щ – ск (лощеный – лоск);

- щ – ст (мощеный-мост);

- бл-б (гублю – губить);

- вл – в (ловлю – ловить);

- мл – м (кормлю – кормить);

- пл – п (куплю-купить) и другие.

Правила русского языка объясняют такие примеры процессом упрощения произношения. При этом происходит утрата изначального смысла звуков. В сомнительных случаях для проверки используется чередование согласных в корне слова.

Первоначальный облик конструкции

В ряде случаев имеет место некоторое затруднение с тем, какой звук считать основным в конструкции. Имея то или иное чередование согласных в корне слова, необходимо понимать, какой смысл привносится в новую структуру. Так, к примеру, «подруга» – это производное от «друг», а вариант «подружка» формируется, по всей вероятности, под влиянием такой формы, как «дружина», которая сама является упрощением от «другина, другой, другить». Такого рода словоизменения в будущем могут привести к большой путанице. В результате теряется исходная звуковая и смысловая ясность.

Данное чередование согласных в корне слова имеет свои особенности. Первоначальная (исходная) конструкция – «лик». Впоследствии после преобразования появляется слово «лицо». Здесь звук «к» меняется на «ц». Конструкция изменяется далее. В итоге получается слово «личико». Согласно вариантам трактовки, наблюдаются разные смыслы получившихся слогов. Так, к примеру, «ко» – это «поверхность, оболочка», «цо» определяется как «полное соединение», а «чи» – «воспроизведение или полное продолжение». В результате измененные конструкции имеют разный смысл: «ликование, облик» (от «лик»), «личинка, личина, отлично» (от «лич»), «облицовка, лицевая» (от лицо»).

Рассмотрим чередование согласных в корне слова «пахать». Изначально надо сказать, что данная конструкция является производной от «пах». «Пахать» в древней трактовке – возделывать лоно для воспроизводства и засевания. И только впоследствии сформировался и воплотился смысловой перенос на возделывание и обработку почвы в процессе земледелия. До настоящего времени безличная глагольная форма сохранила конструкцию «пах», а личные формы при этом произносятся с «ш». Например: «пахать-пашет-пашу».

Примерно по такому же принципу происходит чередование согласных в корне слова «лес». Как в этом случае изменяется конструкция? Как только «лес» начинает иллюстрировать что-то «лесное», но при этом «олицетворенное», вместо «с» появляется «ш». Например, «леший». Вместе с этим, если обозначается нечто постороннее, непосредственно лесу не присущее, в конструкции сохраняется «с». Например, «лесник».

Эти же правила русского языка участвуют в изменении конструкции с основой «ск». При этом имеет место тот же «признак чего-то свойственного, личного, присущего воспринимающему, связанного смыслом». Например: «лоск-лощеный» и «мост-мощеный». В первом случае выступают вперед ощущения – на ощупь лощеный, значит, с лоском. Вместе с этим «лоск» – это что-то безотносительное к человеку, а вот «лощеный» – воплощение восприятия, человеческого ощущения.

То же самое можно увидеть и в иных примерах. Например, такие конструкции, как «простить»-«прощение», «куститься»-«кущение» и так далее. Следует, между тем, отметить, что такое изменение «ст-щ» имеет место не только в корне, но и в суффиксе. Например: «худость»-«худощавый», «сухость»-«сухощавый». Предположительно, именно эти «естественно необходимые» трансформации стали переноситься и на прочие конструктивные элементы.

В некотором роде особенная форма восприятия просматривается при появлении этого звука в измененной конструкции. При возникновении «л» в составе в смысл добавляется «структурность, ладность, внутреннее состояние». Примерами могут являться глаголы третьего лица: гублю, люблю, шумлю, давлю, куплю, терплю.

При этом в прочих личных формах этих конструкций звук «л » отсутствует: губим, любить, давить, купите, шумим, терпеть.

Объяснить это чередование согласных в корне можно следующим образом: появление «л» в первом лице, то есть в конструкциях, отражающих что-то «личное, относящееся ко мне», – это проявление собственного «Я», внутреннего состояния. А вот остальные: «ты, она, они» и прочее – это внешнее, что-то не относящееся к воспринимающему, то есть «вне меня», поэтому и «л» там отсутствует.

Изменения на «границах» конструктивных элементов

Однако надо сказать, что изменение может происходить только в какой-либо одной зоне: суффиксе, приставке либо корне. Именно поэтому следует четко понимать границы конструктивных элементов. Фонетические правила русского языка указывают следующее: в основе конструкции слов, например, «дощатый» или «вощаной», присутствует «щ». Это обусловлено тем, что трансформация имеет место в основном конструктивном элементе: «воск», «доска». Здесь осуществляется чередование согласных в корне слова. А вот в таких конструкциях, как «брусчатка», «песчаник», вместо «щ» появляется «сч». Это связано с тем, что изменение затрагивает границу корня и суффикса в слове: «пес-ок», «брус-ок».