Средневековое СМС-сообщение. О чём писали на Руси на берестяных грамотах. Как писали в древней руси до появления кириллицы

КАК ПИСАЛИ НА РУСИ

В городе Солуни, в Македонии, "жил знатный и богатый вельможа, званием воин-сотник по имени Лев. Жену его звали Марией. Жил он благочестиво, исполняя все заповеди Божии... У них было семь сыновей: старшего звали Мефодием, а младшего Константином, в монашестве Кириллом". Этими словами начинается "Житие Кирилла и Мефодия".

В изантийские монахи Кирилл и Мефодий (Болгария входила тогда в состав Византии) распространяли христианство среди славянских народов юго-восточной Европы. Греческие богословские книги необходимо было перевести на славянские языки, но азбуки, соответствующей особенностям звучания славянских языков, не существовало. Её-то и задумали создать братья, благо образованность и талант Кирилла делали эту задачу выполнимой. Учился Кирилл при дворе византийского императора и кроме родного, греческого, знал славянский, латинский, еврейский и арабский языки. Талантливый лингвист, Кирилл взял за основу греческий алфавит, состоящий из 24 букв, дополнил его характерными для славянских языков шипящими (ж, щ, ш, ч) и несколькими другими буквами. Некоторые из них сохранились в современном алфавите – б, ь, ъ, ы, другие давно вышли из употребления – ять, юс, ижица, фита.

Итак, славянский алфавит.

(Учащимся раздаются карточки с образцами шрифтов. Таблица №1).

(На смартдоске сравнительная таблица греческих и славянских букв)

Первоначально он состоял из 43 букв, близких по написанию греческим.

Каждая из них имела свое название:

А – "аз",

Б – "буки"

(соединяем названия этих букв и получаем слово… " азбука "),

В – "веди",

Г – "глаголь",

Буквы на письме обозначали не только звуки, но и цифры:

"А" – цифру 1,

"В" – 2,

"Р" – 100.

На Руси только в XVIII в. арабские цифры вытеснили "буквенные".

В честь своего создателя новая азбука получила название "кириллица". Пользуясь ею, Кирилл и Мефодий перевели на славянский язык фрагменты Евангелия, Послания апостолов, Псалтырь и другие богословские сочинения. За огромные заслуги в распространении христианства церковь причислила Кирилла и Мефодия к лику святых. А недавно в центре Москвы, на Славянской площади, просветителям этим был установлен памятник. 1991 году в России был утвержден государственный праздник в честь Кирилла и Мефодия. Отмечается он 24 мая. «День славянской письменности».

Некоторое время наряду с кириллицей была в употреблении и другая славянская азбука – глаголица. Она имела тот же состав букв, но с более сложным, витиеватым написанием. Видимо, эта особенность и предопределила дальнейшую судьбу глаголицы: к XIII в. она почти полностью исчезла.

Мы привыкли считать создателем кириллицы монаха Кирилла. Ученые долгое время не сомневались в этом. Однако сейчас большинство исследователей считают, что он создал не кириллицу, а глаголицу. До сих пор этот вопрос остается спорным в науке...

(Посмотрите внимательно, чем отличаются буквы кириллицы от букв глаголицы?

Таблица №2)

Писали древние славяне на бересте.

Береста – очень удобный материал для письма, хотя и требовал определенной подготовки. Березовое лыко варили в воде, чтобы кора стала более эластичной, затем снимали грубые ее слои. Лист бересты со всех сторон обрезали, придавая ему прямоугольную форму. Писали на внутренней стороне коры, выдавливая буквы особой палочкой – "писалом" – из кости, металла или дерева. Один конец писала заостряли, а другой делали в виде лопаточки с отверстием и подвешивали к поясу. Техника письма на бересте позволяла текстам сохраняться в земле столетиями.

О чем же писали наши предки в своих свитках?

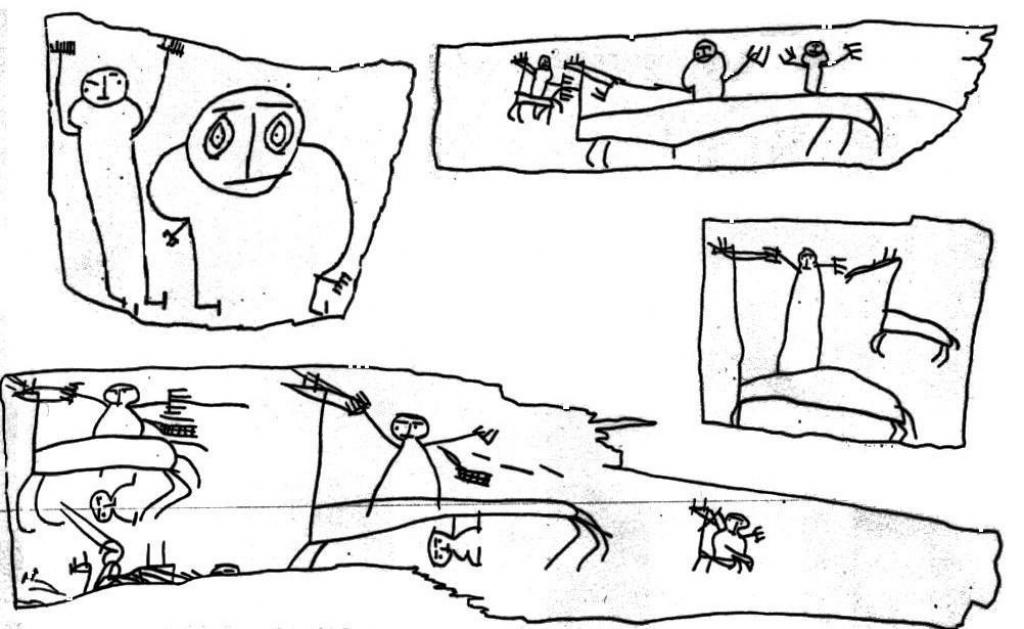

Содержание найденных берестяных грамот разнообразно: частные письма, хозяйственные заметки, жалобы, деловые поручения. Есть и особые записи. В 1956 г. археологи нашли в Новгороде сразу 16 берестяных грамот XIII в. Большинство из них представляли собой... ученические тетради новгородского мальчика по имени Онфим. На одной бересте он начал писать буквы алфавита, но это занятие, видимо, быстро ему надоело, и он принялся рисовать. По-детски неумело он изобразил себя на коне всадником, поражающим копьем врага, а рядом написал свое имя.

Записи Онфима – бесценное сокровище, ведь почти ничего не известно о школьном образовании средневековой Руси. Знаем мы только, что Ярослав Мудрый в XI в. предпринял первую попытку создать школу, повелев собрать 300 новгородских детей для обучения грамоте. Писали ученики свои упражнения и на более удобных «тетрадях», которые назывались ЦЕРЫ. Цера – это небольшая дощечка с углублением с одной стороны, в которое заливали воск. С воска легко можно было стереть неудачную запись и освободить место для нового упражнения. Церы соединяли вместе по несколько штук, получалась тетрадь – КОДЕКС. Для написания букв пользовались тем же писалом, которым выцарапывали буквы и на бересте. А некоторые демонстрировали с удовольствием своё владение письмом на стенах церквей. Такие надписи были обнаружены на стенах Киевского и Новгородского соборов. Это свидетельствовало о том, что в XI веке на Руси было не так уж мало грамотных людей и о том, что они не всегда правильно выбирали места для своих упражнений в искусстве письма.

Но Владимир и его сын Ярослав Мудрый устраивали школы не для того, чтобы обученные грамоте люди оставляли свои автографы на штукатурке. Уже в то время существовали книги, написанные русскими книжниками.

"...Книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем в словах книжных. Это – реки, наполняющие вселенную, это – источник мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся ". Эти замечательные слова о книгах из "Повести временных лет" летописца Нестора. Написанные почти тысячу лет назад, они свидетельствуют о том, что уже тогда мудрые люди понимали значение и ценность одного из величайших изобретений человечества.

Изготовление древних рукописных книг было делом дорогим и трудоемким. Материалом для них служил пергамен – кожа особой выделки. Лучший пергамен получался из мягкой, тонкой кожи ягнят, и телят. Ее очищали от шерсти и тщательно промывали. Затем натягивали на барабаны, посыпали мелом и чистили пемзой. После просушки на воздухе с кожи срезали неровности и вновь шлифовали пемзой. Выделанную кожу разрезали на прямоугольные куски и сшивали в тетради по восемь листов. Примечательно, что этот древний порядок брошюровки сохранился по сей день. Сшитые тетради собирали в книгу. В зависимости от формата и количества листов, на одну книгу требовалось от 10 до 30 шкур животных – целое стадо! По свидетельству одного из писцов, работавшего на рубеже XIV-XV вв., за кожу для книги было уплачено три рубля. В то время на эти деньги можно было купить три лошади.

Правда, не все читали книги усердно. Древний автор рисует нам ленивого монаха, который листает книгу, считает тетради, из которых она составлена, смотрит в окно, потирает глаза, снова пробует читать, а в конце концов, закрыв книгу, спит до обеда. Не все и переписывали книги старательно. Часто писцы в послесловии просили прощения за ошибки, которые они допустили по неразумению, или говоря друг с другом, или задумавшись. А в одной рукописи нашли приписку такого содержания: «Ох, книга, книга… Уже мне тошно от тебя…» Зато в конце книги еще приписка:» Как радуется жених о невесте, как радуется заяц, избегнув сети, так радуется списатель книжный, увидев последний лист»

Поскольку книга стоила так дорого, ее берегли. Для защиты от механических повреждений делали переплет из двух досок, обтянутых кожей и имевших застежку на боковом срезе. Доска не украшала книгу, поэтому поверх нее надевали оклад – своего рода металлическую "суперобложку".

Один из древнейших и красивейших окладов принадлежит "Мстиславову Евангелию", созданному в Новгороде в начале XII в. Это настоящий шедевр ювелирного искусства. Все поле оклада покрыто изысканной золотой сканью. В центре – фигурная золотая запона с изображением Христа, ангелов и святых, выполненная в технике перегородчатой эмали. По сторонам, на фоне скани, симметрично расположены драгоценные камни и эмальерные изображения святых.

Книга в дорогом окладе считалась ценным подарком. Ее часто вкладывали в храмы и монастыри "на помин души". В 1571 г. Иван Грозный вложил в Благовещенский собор Кремля "Евангелие" в редком по красоте золотом окладе.

Чем же писались книги? Чернилами!

Чернила, в отличие от привычных для нас синих и черных, были бурого цвета, так как делались на основе железистых составов, а проще говоря, ржавчины. В воду опускали кусочки старого железа, которые, ржавея, окрашивали ее в бурый цвет. Сохранились древние рецепты изготовления чернил. В качестве компонентов, помимо железа, использовали дубовую или ольховую кору, вишнёвый клей, квас, мед и многие другие вещества, придававшие чернилам необходимую вязкость, цвет, устойчивость. Столетия спустя эти чернила сохранили яркость и силу цвета.

Писец промокал чернила мелкотолченым песком, посыпая его на лист пергамена из песочницы – сосуда, похожего на современную перечницу.

Монастыри служили основными центрами книгописания в средние века. В монастырской книжной мастерской царила строгая дисциплина. За ослушание, небрежность сажали на сухой паек. Сохранились древние миниатюры, изображающие монахов – переписчиков книг за работой.

Прежде чем приступить к письму, листы пергамена разлиновывали при помощи линейки и затупленного шильца, по краям оставляя поля. Под ногой у писца стояла невысокая подставка, так как писать было принято на колене. На пюпитре устанавливали образец, а на столе раскладывали письменные принадлежности: чернильницу, песочницу, перья и кисти, перочинный нож, линейку. Перья были гусиные из левого крыла гуся (такие удобнее затачивались для письма), а царственные особы писали лебедиными перьями.

К сожалению, древнейших книг сохранилось очень мало. Всего около 130 экземпляров бесценных свидетельств XI-XII вв. дошло до нас. Выходит, что сохранилась одна из тысячи. Книги гибли в огне пожарищ, от небрежного обращения, становились добычей захватчиков. Летопись повествует, что в 1382 г. хан Тохтамыш осадил Москву. Книги со всей округи свозили в один из кремлевских храмов. Они заполнили церковь по самые своды, но не спаслись – сгорели, когда татары ворвались в Кремль. Кроме того, книгам грозили прожорливые насекомые, которые прокладывали ходы в толще страниц. А мыши и крысы тоже были не прочь попробовать пергамен на вкус. Говорят, что и знаменитая, пропавшая бесследно, библиотека Ивана Грозного была съедена. Правда, не мышами, а осажденными в Кремле в начале в начале XVII века голодными поляками.

Другой пример. В 1812 г. горела Москва. В доме известного собирателя древних рукописей графа Мусина-Пушкина погиб единственный сохранившийся список "Слова о полку Игореве". К счастью, бесценный памятник литературы к этому времени уже был опубликован.

На Руси в средние века знали несколько видов письма. Древнейшим из них был "устав" – с буквами без наклона, строго геометрической формы, напоминающими современный печатный шрифт. В XIV в., с распространением делового письма, медленный "устав" сменил "полуустав" с буквами помельче, более простыми в написании, с легким наклоном. Полуустав отдаленно напоминает современный курсив. Еще сто лет спустя, в XV в., начали писать "скорописью" – плавно соединяя соседние буквы. В XVI-XVII вв. скоропись постепенно вытеснила другие виды письма.

Для украшения рукописи заглавия в средние века писали особым, декоративным шрифтом – вязью. Буквы, вытянутые вверх, переплетались между собой (отсюда и название – вязь), образуя текст, похожий на ленту орнамента.

(Анализируем таблицу №3 «Вязь»)

Запись в тетрадь. РАБОТАЕМ НА ЛИСТЕ №2

КАК ПИСАЛИ НА РУСИ

Братья Кирилл (в миру Константин Философ) и Мефодий - византийские монахи создали славянскую письменность и сделали первый перевод Библии на славянский язык. Поэтому эта азбука и называется «Кириллица».

Цифры и числа тоже обозначались буквами: А - 1, В - 2, Ц - 500 и т. д..

А – «аз»

Б – «буки» - «АЗБУКА»

Писали в Древней Руси

на бересте(коре березы),

на коже («пергамене»)

и на дощечке, залитой воском –« цере» палочкой-«писалом». А затем чернилами при помощи гусиного пера.

Устав - письмо прямыми буквами без наклона.

Полуустав – буквы с наклоном.

Скоропись – слитное написание букв.

Вязь – украшение букв.

Вопросы для повторения:

1. Кто создал славянскую письменность?

2. На чем писали в Древней Руси?

3. Как называется письмо буквами без наклона?

4. Как называется украшение букв завитками?

Библиографическое описание: Суздальцев А. Г., Черняк О. В. Как, чем и на чем писали в Древней Руси // Юный ученый. 2017. №3. С. 126-128..10.2017).

До принятия христианства русский язык не имел своей письменности. Только с конца X в. на Руси появилась азбука - кириллица. Названа она так в честь византийского монаха Кирилла, который вместе со своим братом Мефодием создал в IX в. одну из славянских азбук. Тот славянский язык, для которого был создан алфавит, именуется старославянским. Этот язык сохранился в виде церковнославянского и сегодня используется в православных храмах для проведения богослужений.

На Руси появилась письменность, и многие люди овладели грамотой. Вначале читать и писать могли только служители церкви. При храмах создавались школы, в которых мальчиков и девочек, в основном из знатных семей, обучали грамоте. Горожане тоже учились чтению и письму, но большинство сельских жителей оставалось неграмотным.

На чем же писали и какой из материалов был самым распространенным? Основным материалом для письма до XIV в. был пергамен , который на Руси называли кожей или телятиной. Все потому, что изготавливали его из кожи телят, козлят и ягнят.

Каждую шкурку будущего пергамена требовалось промыть и ободрать с нее весь жесткий ворс. Затем ее неделю вымачивали в известковом растворе, после чего еще мокрую шкурку натягивали на деревянную раму, где сушили и вычищали с внутренней стороны шкуры мягкую клетчатку, после чего еще втирали в нее мел и выглаживали пемзой. Затем пергамен отбеливался, путем втирания в него муки и молока и нарезался на листы требуемого размера.

Пергамен был очень хорошим писчим материалом: на нем можно было писать с обеих сторон; он был очень светлым и прочным и не давал растекаться чернилам, благодаря втертому мелу; кроме того, пергамен можно было использовать несколько раз, соскоблив верхний слой с ранее написанным текстом. Из одной шкуры теленка получалось 7–8 листов для книги. А для всей книги требовалось все стадо.

Еще одним интересным материалом для письма были церы (вощеные дощечки). Цера - это деревянная дощечка небольшого размера выпуклая по краям и заполненная воском. Чаще всего церы имели прямоугольную форму. Воск, используемый для заливки таблички, применяли черного цвета, как самый доступный по цене, реже использовался воск другого цвета. Чтобы воск надежно закрепился на дереве, внутреннюю поверхность подготовленной формы покрывали насечками. Пришедший в негодность, истончившийся слой воска можно было постоянно заменять и на месте прежнего текста писать новый. Но восковое покрытие на деревянной поверхности было недолговечным.

В 2000 г. в ходе археологических раскопок на Троицком раскопе в Новгороде в слоях первой четверти XI в. были обнаружены соединенные вместе три дощечки, покрытые воском. На этих дощечках оказались фрагменты библейской книги Псалтырь. Эта ценнейшая находка свидетельствует о том, что книги на Руси стали переписывать сразу после ее Крещения. Однако на Руси церы не получили широкого распространения. Во время археологических раскопок XX в. Новгороде их было найдено всего 11 экземпляров.

В отличие от дорогого пергамена самым легкодоступным материалом для письма на Руси была - береста . Для того, чтобы использовать бересту в качестве писчего материала, ее, как правило, специально готовили. Лист березовой коры должен был иметь минимум прожилок. С его внутренней стороны удаляли ломкие прослойки луба, а с наружной - шелушащийся поверхностный слой. Потом бересту кипятили в воде со щелочами. Но писали и без этого. В большинстве случаев текст наносился на внутреннюю поверхность коры, а иногда и на наружную с помощью костяного или железного писала .

Среди найденных берестяных писем в Новгороде много документов, личных писем, ученических «тетрадей» с упражнениями в письме и счете.

В качестве орудий письма древние писцы использовали птичьи, преимущественно гусиные, лебединые перья. Реже использовались перья павлина, в таких случаях писец не упускал возможности похвалиться: «Писал есмь павьим пером». Способ приготовления гусиных перьев был устойчивым и дожил до XIX в.

Чернила могли позволить себе только богатые люди. Ими писались книги и рукописи, сказания и важные акты государственного значения. Лебединым пером или павлиньим писал только царь, а большинство обычных книг были написаны гусиным пером.

Техника подготовки пера требовала умений и правильных действий. Для письма пригодно перо из левого крыла птицы, т. к. оно имеет удобный угол для письма правой рукой. Чтобы размягчить перо и очистить от жира, его втыкали в горячие и влажные песок или золу. Затем с помощью ножа очинивали: делали надрез с двух боков, оставляя небольшой полукруглый желобок, по которому стекали чернила. Для удобства нажима желобок расщепляли. Кончик пера затачивали наискось. Перочинный ножик был всегда у писца. Для написания красками заглавных букв и заголовков пользовались кисточками.

Основой для большинства чернил являлась камедь (смола некоторых видов акаций, либо вишни). В зависимости от того, какие вещества растворялись в камеди, чернила приобретали тот или иной цвет.

Черные чернила изготавливались из камеди и сажи («копченые чернила»). Также черные чернила можно было приготовить, вываривая в камеди «чернильные орешки» - болезненные наросты на листьях дуба. Добавляя в камедь бурое железо, ржавчину или железный купорос получали чернила коричневого цвета. Голубые чернила получались при соединении камеди и медного купороса, красные - камеди и киновари (сульфид ртути, красноватый минерал, встречающийся в природе повсеместно вместе с другими породами).

В зависимости от состава, чернила либо изготавливались в небольшом количестве незадолго до использования, либо хранились в керамических или деревянных закрытых сосудах. Перед использованием чернила разбавляли водой и помещали в специальные сосуды - чернильницы. Чернильница позволяла чернилу не выливаться на стол и потому должны были иметь форму позволяющую стоять устойчиво на столе.

Литература:

- Беренбаум И. Е. История книги. - М.: Книга, 1984. - 248 с.

- Балязин В. Н. Занимательная история России. С древнейших времен до середины XVI века. М.: Первое сентября, 2001.

- Драчук В. Дорогами тысячелетий. - М.: Молодая гвардия, 1977. – 256 с.

- Немировский Е. П. Путешествие к истокам русского книгопечатания. М.: Просвещение, 1991.

- Павлов И. П. Про твою книгу: Научно-популярная лит-ра. - Л.: Дет. лит., 1991. - 113 с.

- Янин В. Л. Я послал тебе бересту… - М.: Изд-во Московского университета, 1975.

- www.bibliotekar.ru/rus - подборка научных, литературных и изобразительных трудов по истории Древней Руси.

В этот день все собираются у памятника, поставленного простой новгородской женщине Нине Акуловой. Приходят студенты исторических факультетов НовГУ и других университетов страны, школьники, новгородцы разных профессий, являющиеся постоянными участниками археологических сезонов.

Но этот праздник дорог не только археологам. Его всё больше отмечают все, кто так, или иначе связан с этим замечательным и незаменимым природным материалом.

О чём «говорят» грамоты

Находки на Неревском археологическом раскопе говорят не только о существовании письменности. Кора березы издавна использовалась в самых разнообразных целях. Среди последних находок археологов на территории Новгорода найдены также куски бересты с росписью, тиснением и фигурной резьбой, относящиеся к XI — XIV векам.

Leonid Dzhepko , CC BY-SA 3.0Эти находки свидетельствуют о том, что художественные изделия из бересты были распространены в быту русского народа с очень древних времен. Однако дошедшие до нас предания, письменные источники и вещи дают возможность составить далеко не полное представление о том, как развивалось это своеобразное искусство.

Материал раскопок на Белоозере, хранящийся в Вологодском краеведческом музее, свидетельствует о существовании тиснения бересты в XII-XIII веках. Можно предположить, что из новгородских земель, через ростово-суздальские, в силу ряда исторических причин Шемогодская резьба по бересте превратилась в промысел.

В Вологодском музее хранится иллюстрированная рукопись конца XVIII века, написанная в Спасо-Каменном монастыре. Иллюстрации этого любопытнейшего документа представляют собой соединения иконописных и фольклорных мотивов, с явным преобладанием последних.

Secretary of Turabey , CC BY-SA 3.0

Secretary of Turabey , CC BY-SA 3.0

Три листа рукописи имеют изображения берестяных предметов, украшенных резьбой и тиснением. На одном из них — смерть с косой, за ее плечами — короб со стрелами. Короб берестяной, судя по рисунку, украшенный тиснением.

Тоже ремесло

Писать на берестяных грамотах - особое умение, которое пожалуй можно причислить к ремеслу.

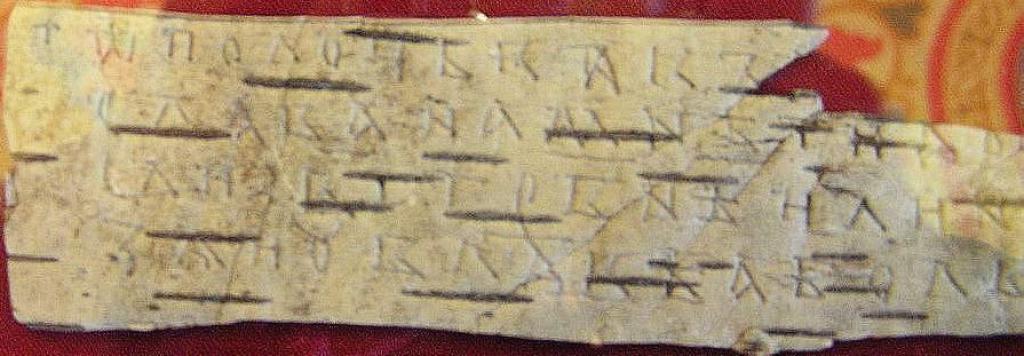

Конечно нужно знать грамоту, но этого не достаточно. Буквы выдавливались (выцарапывались) на бересте острием специально предназначенного для этой цели металлического или костяного инструмента - писала (стилоса). Лишь немногие грамоты написаны чернилами.

B222 , CC BY-SA 3.0

B222 , CC BY-SA 3.0

Писала находили в археологических раскопах регулярно, но было непонятно, зачем их обратная сторона сделана в виде лопатки. Ответ был вскоре найден: археологи стали находить в раскопах хорошо сохранившиеся доски с углублением, залитым воском - церы, служившие также для обучения грамоте.

Воск разравнивали лопаткой и писали по нему буквы.

Самая древняя русская книга - Псалтирь XI века (ок. 1010 г., более чем на полвека древнее Остромирова Евангелия), найденная в июле 2000 года, была именно такой. Книга из трех табличек 20×16 см, залитых воском, несла на себе тексты трех Псалмов Давида.

Открытие берестяных грамот

Существование берестяной письменности на Руси было известно и до обнаружения грамот археологами. В обители св. Сергия Радонежского «самые книги не на хартиях писаху, но на берестех» (Иосиф Волоцкий).

Дмитрий Никишин , CC BY-SA 3.0

Дмитрий Никишин , CC BY-SA 3.0

Местом, где впервые были обнаружены берестяные грамоты средневековой Руси, стал Великий Новгород. Новгородская археологическая экспедиция, работавшая с 1930-х годов под руководством А. В. Арциховского, неоднократно находила обрезанные листы берёзовой коры.

Однако Великая Отечественная война (во время которой Новгород был оккупирован немцами) прервала работы археологов, и они возобновились только в конце 1940-х годов.

Значимая находка

26 июля 1951 на Неревском раскопе была обнаружена берестяная грамота № 1. Она содержала перечень феодальных повинностей - «позёма» и «дара», в пользу трёх землевладельцев: Фомы, Иева и третьего, которого, возможно, звали Тимофей.

неизвестен , CC BY-SA 3.0

неизвестен , CC BY-SA 3.0

Грамоту эту нашла новгородка Нина Акулова, которая пришла на раскоп подработать во время декретного отпуска. Заметив на грязном свитке бересты буквы, она позвала начальника участка Гайду Авдусину.

Поняв, в чём дело, та потеряла дар речи. Подбежавший Арциховский также в течение нескольких минут ничего не мог произнести, а потом воскликнул: «Премия - сто рублей! Я этой находки ждал двадцать лет!».

Этот же археологический сезон принёс ещё 9 берестяных документов, опубликованных только в 1953 году. Поначалу открытие берестяных грамот не получило должного освещения в прессе, что было связано с идеологическим контролем в советской науке.

Mitrius , CC BY-SA 3.0

Mitrius , CC BY-SA 3.0

Открытие показало, что, вопреки опасениям, при написании грамот почти никогда не использовались чернила: при раскопках найдено всего три таких грамоты из тысячи с лишним. Текст был просто процарапан на коре и без труда читался.

В ходе раскопок находят также пустые листы бересты - заготовки для письма, показывающие возможность находки в будущем берестяных грамот с текстом.

В разных городах

С 1951 года берестяные грамоты обнаруживаются археологическими экспедициями в Новгороде, а затем и в ряде других древнерусских городов.

Крупнейшая экспедиция - новгородская - работает ежегодно, но количество грамот в разные сезоны сильно варьирует - от сотни с лишним до нуля, в зависимости от того, какие слои раскапываются.

Большинство берестяных грамот - частные письма, носящие деловой характер. К этой категории тесно примыкают долговые списки, которые могли служить не только записями для себя, но также и поручениями «взять с такого-то столько-то» и коллективные челобитные крестьян феодалу (XIV-XV века).

Кроме того, имеются черновики официальных актов на бересте: завещания, расписки, купчие, судебные протоколы и т. п.

Сравнительно редки, но представляют особый интерес следующие типы берестяных грамот: церковные тексты (молитвы, списки поминаний, заказы на иконы, поучения), литературные и фольклорные произведения (заговоры, школьные шутки, загадки, наставления по домашнему хозяйству), записи учебного характера (азбуки, склады, школьные упражнения, детские рисунки и каракули). Огромную известность получили обнаруженные в 1956 году учебные записи и рисунки новгородского мальчика Онфима.

Бытовой и личный характер многих берестяных грамот Великого Новгорода, например, любовные послания незнатных молодых людей или хозяйственные записки-наказы от жены к мужу, свидетельствуют о высоком распространении грамотности среди населения.

Фотогалерея

Полезная информация

Берестяны́е гра́моты

Писа́ла

Письма на бересте

Письма и записи на коре берёзы - памятники письменности Древней Руси XI-XV вв. Берестяные грамоты представляют первостепенный интерес как источники по истории общества и повседневной жизни средневековых людей, а также по истории восточнославянских языков. Берестяная письменность известна также ряду других культур народов мира.

Сохранилось много

В музеях и архивах сохранилось немало поздних, в основном старообрядческих документов, даже целых книг, написанных на специально обработанной (расслоенной) бересте (XVII-XIX века). На берегу Волги близ Саратова крестьяне, роя силосную яму, в 1930 году нашли берестяную золотоордынскую грамоту XIV века. Все эти рукописи выполнены чернилами.

Писа́ла

Писа́ла - заострённые металлические или костяные стержни, известные как инструмент для писания на воске. Впрочем, до открытия берестяных грамот версия о том, что это именно писала, не была преобладающей, и их часто описывали как гвозди, шпильки для волос или «неизвестные предметы».

Древнейшие стилосы-писала в Новгороде происходят из слоёв 953-989 годов. Уже тогда у Арциховского возникла гипотеза о возможности находки грамот, процарапанных на бересте.

Памятник Нине Акуловой

Нина Фёдоровна Акулова - жительница Великого Новгорода. 26 июля 1951 года на Неревском археологическом раскопе в Новгороде в слоях 14-15 веков, она первая нашла берестяную грамоту.

Эта находка стала очень важной для всех будущих исследований. Семья Нины Фёдоровны выдвинула инициативу увековечить это событие в памятнике. Инициатива была поддержана Новгородцами.

На памятнике Нины Акуловой изображение той самой берестяной грамоты № 1, которая прославила новгородку на века. В 13 строках на старославянском языке перечислялись села, с которых шли повинности в пользу некого Фомы. Это письмо из далекого прошлого стало громкой сенсацией для ученых-историков в конце 50-ых годов прошлого века.

Каждый год все желающие собираются у этого памятника и с этого начинается праднования Дня бересты.

Случайно, но важно

Немало грамот обнаружено при археологическом контроле за земляными работами - строительство, прокладка коммуникаций, а также найдено просто случайно.

Среди случайных находок, в частности, - грамота № 463, найденная студентом Новгородского пединститута в посёлке Панковка в куче вывезенного с раскопок отработанного грунта, который предполагалось использовать для благоустройства местного сквера и маленький фрагмент № 612, найденный жителем Новгорода Челноковым у себя дома в цветочном горшке при пересадке цветов.

Возможно береста - лишь черновик

Есть предположения, что береста рассматривалась как эфемерный, непрестижный материал для письма, непригодный для долгого хранения.

Её использовали в основном как материал для частной переписки и личных записей, а более ответственные письма и официальные документы писались, как правило, на пергаменте, бересте доверялись лишь их черновики.

Так например в грамоте № 831, представляющей собой черновик жалобы должностному лицу, есть прямое указание переписать её на пергамент и лишь потом послать адресату.

Он повторял и разнообразил черты и линии… но они оказывались недолговечными. (А что, если находился соперник, который мог перечеркнуть или стереть произведение?! Как неприятно.) Но предок наш был находчив и изобретателен: он стал высекать на камне «автографы» сначала примитивными предметами, а затем все более изощряясь и совершенствуясь в мастерстве…

Этим летом в Карелии мы, маленькая группа «диких» отдыхающих, т. е. без туристического сервиса и прочих сопровождающих предложений цивилизации, оказались в относительно безлюдном месте. И вскоре по приезде принялись истово разглядывать на берегу Сямозера (о, это такое озеро, что достойно отдельного рассказа!) валуны, коих было множество, в надежде даже не прочитать, а хотя бы увидеть письмена как привет из доисторического далека.

Нетрудно догадаться, что находили мы подходящие под статус «петроглифов» знаки в таком количестве, в каком только хотели… на теплых от солнца камнях, хранящих память о таком давнем, таком загадочном и таком притягательном прошлом… Помню, поглаживая шершавую поверхность этих безмолвных свидетелей истории, я мысленно испытывала удивительное ощущение прикосновения к ней самой, этой многослойной, многосложной и неисповедимой во многом для человеческого разума истории.

И все же, все же, все же! Соберем по крупицам историю происхождения письменных (и пишущих) принадлежностей. Хотя бы бегло.

Стержни-клинышки для письма по сырой глине древних шумеров, ассирийцев, хеттов, вавилонян… Стилосы (заостренные палочки) античных греков и римлян — это стариннейшие предметы. Один конец стилоса был заостренным (им писали на восковых дощечках, составлявших целые книги), другой — закругленным (для сглаживания ранее написанного).

Кельты, германцы, славяне вырезали ножом или выжигали раскаленной иглой на дощечках свои заветные руны. А на бересте кто только не оставлял следы шилом или красками, которые впоследствии стали чернилами! Да что там русичи (возблагодарим экспедиции В. Янина, собравшие богатую коллекцию берестяных грамот!), по всему миру, оказывается, было принято писать на коре нашего любимого дерева. Например, античные историки Дион Кассий и Геродиан, согласно энциклопедии «Кругосвет», упоминали записи на ней.

Американские индейцы в долине Коннектикута называли некие деревья «бумажными березами». Наконец, в «Песне О Гайавате» Лонгфелло читаем (воспользовавшись переводом И. Бунина):

Из мешка он вынул краски,

Всех цветов он вынул краски

И на гладкой на бересте

Много сделал тайных знаков,

Дивных и фигур, и знаков…

А кисточки?! Египтяне водили ими по папирусу, китайцы — по шелку, а потом и по бумаге, ими же и изобретенной. И даже узелками повествовали письменные истории (эти узелки назывались «кипу»): инки, например, ацтеки.

Это было так давно! Но даже в том далеком далеке люди испытывали потребность в общении. Право же, их изобретения дали нам многое. Они повествуют о той жизни, обычаях и верованиях; дают представление об эволюции. К тому же, являются звеном связи поколений и народов в общее понятие, которым стоит дорожить — человечество.

Будем достойны тех усилий, что предприняли наши далекие праотцы, чтобы мы помнили начала и несли в будущее, потомкам, самое лучшее из того, что можем усвоить.

Об истории изобретения карандаша можно прочитать ]

Что вы делаете, когда в вас просыпается литератор? Садитесь за компьютер, открываете какой-нибудь текстовый редактор, вроде «MS Word» и начинаете творить…

А самые продвинутые из вас вообще включают диктофон, и наговаривают текст, который потом перегоняет в печатный вариант специальная лингвистическая программа! Хорошо быть человеком информационной эпохи! А вот в прежние времена все было несколько сложнее…

Например, в Древней Руси, не было стандартных программных текстовых гарнитур и приходилось писать руками. Кропотливо выводя каждую литеру. Для письма, с IX века, использовали обычную для нас кириллицу, хотя и до этого около века на Руси существовала примитивная иероглифическая письменность — «черты и резы».

Чтобы освоить алфавит и отработать почерк, ученики княжеских и семейных училищ использовали церы и писала. Церы — это небольшие деревянные дощечки, размером с обычную школьную тетрадь, с выпуклой каймой, заполненные вровень с ней воском. На церах, как на современной классной доске, можно было выцарапывать небольшие тексты. Затем стирать их и писать что-нибудь снова.

Писала представляли собой небольшие костяные, деревянные или металлические стержни сантиметров 15-18 в длину и толщиной с современный карандаш. Рабочий конец писала был заострен, а противоположный чаще всего художественно украшался.

Если бы вам, как жителю Древней Руси понадобилось написать письмо, взять с собой на рынок список продуктов, оставить расписку в получении денег или составить себе походный молитвослов, вы бы стали осматриваться вокруг в поисках березы. Именно ее кору, иначе бересту, русичи использовали в качестве дешевого писчего материала для повседневных нужд.

Писали на бересте, как и на церах, обычными заостренными писалами, просто выцарапывая нужный текст. Крайне редко, для особо важных писем или черновиков официальных документов могли использовать чернила.

Если вы хотите почувствовать себя русским писцом начала XI века, вам следует воспользоваться вязальной спицей и нарезанными полосками бересты. Можно также растопить свечку и залить ее воском небольшую деревянную дощечку. Получится подобие церы.

С XIV века в отдаленных и небогатых районах дешевая береста заменяет дорогой пергамент в книгах. Многие сочинения северных старообрядческих общин дошли до нас именно в форме берестяных книг.

Делались берестяные книги довольно просто: книга писалась на заранее подобранных по размеру берестяных страницах; потом к ним прикладывались чистые листы обложки; затем с одной стороны в исписанных страницах шилом пробивались отверстия, через которые пропускался кожаный шнурок и таким образом книга скреплялась.

Летописи, официальные грамоты, законы и литературные произведения писались исключительно чернилами и на значительно более дорогом материале — пергамене. Этот материал был изобретен во II веке до нашей эры в Малой Азии в городе Пергам и представлял собой особым образом выделанную телячью кожу.

Почему книги в древности стоили так дорого? Потому что для написания всего одной книги требовалось много ценного сырья — телячьих шкур (для изготовления Библии, близкой по формату к современному А4, требовались 150-180 шкур) и само изготовление пергамена также требовало большого труда!

Еще больше ценился труд переписчика. Грамотные люди в начале средних веков были в цене, а грамотные люди с красивым почерком вообще на вес золота. Один переписчик за день мог написать не более одной страницы.

Кроме того, каждая страница подлежала кропотливому художественному оформлению: вначале на ней обязательно каким-нибудь орнаментом делалась рамка, в которую потом вписывался текст; а после заполнения страницы текстом (первую букву страницы тоже затейливо вырисовывали), к ней обязательно добавлялась красивая пояснительная картинка — миниатюра.

Каждую шкурку будущего пергамена требовалось промыть и ободрать с нее весь жесткий ворс. Затем ее неделю вымачивали в известковом растворе. После такого вымачивания из шкуры выпадал остальной волосяной покров.

Еще мокрую шкурку натягивали на деревянную раму, где сушили и мездрили полукруглыми ножами — то есть вычищали с внутренней стороны шкуры мягкую клетчатку, после чего еще втирали в нее мел и выглаживали пемзой. Затем пергамен отбеливался, путем втирания в него муки и молока и нарезался на листы требуемого размера.

Пергамен был очень хорошим писчим материалом: на нем можно было писать с обеих сторон; он был очень светлым и прочным и не давал растекаться чернилам, благодаря втертому мелу; кроме того, пергамен можно было использовать несколько раз, соскоблив верхний слой с ранее написанным текстом. Текст, написанный на скоблёном пергамене, назывался палимпсетом.

В Византии и Европе существовали технологии окраски пергамена в пурпурный, ореховый, персиковый и другие цвета, а также изготовления золотых и серебряных чернил, которые использовали для особенно ценных книг. Но на Руси они не использовались.

Теперь — чернила! Европейские чернила часто были весьма дорогими и сложными в изготовлении. Но на Руси чаще всего обходились довольно дешевыми и доступными рецептами. Основой для большинства чернил являлась камедь (смола некоторых видов акаций, либо вишни). В зависимости от того, какие вещества растворялись в камеди, чернила приобретали тот или иной цвет.

Черные чернила изготавливались из камеди и сажи («копченые чернила»). Также черные чернила можно было приготовить, вываривая в камеди «чернильные орешки» — болезненные наросты на листьях дуба.

Добавляя в камедь бурое железо, ржавчину или железный купорос получали чернила коричневого цвета. Голубые чернила получались при соединении камеди и медного купороса, красные — камеди и киновари (сульфид ртути, красноватый минерал, встречающийся в природе повсеместно вместе с другими метаморфическими породами).

Существовали и односоставные чернила, для которых не требовалась даже камедь. Они изготавливались из некоторых растений. Из черники — фиолетовые чернила, из крушины — пурпурные, из корней спорыша или ягод бузины — синие, а из ее же листьев — зеленые.

В зависимости от состава, чернила либо изготавливались в небольшом количестве незадолго до использования, либо хранились в керамических или деревянных закрытых сосудах. Перед использованием, чернила разводились водой. Небольшое количество чернил наливали в специальный сосуд — чернильницу, который имел такую форму, чтобы устойчиво располагаться на столе, и было удобно макать в него перо.

Писали на пергамене остро заточенными перьями, обычно гусиными, так как они были наиболее прочными и долго держали заточку. Преимущественно использовались перья из левого крыла, потому что они лучше ложатся в правую руку (соответственно, левши пользовались перьями из правого крыла птицы).

С кончика перьев убиралась часть бородки для улучшения ухватистости. Потом перья обезжиривались, вывариваясь в щелочи и закаливались в горячем песке и затачивались («чинились») ножом (отсюда современный складной нож получил наименование «перочинный»). Для написания заглавных букв могли использоваться тонкие кисточки.

К написанию книг допускались писцы с самым красивым почерком. Заглавные буквы затейливо выписывались красными киноварными чернилами (отсюда «красная строка»). Заголовки писались вязью — особым декоративным начертанием букв. Практически каждая страница книги украшалась цветным рисунком — миниатюрой.

На полях часто рисовались еще более мелкие рисунки — «полевые цветы». По краям листа в виде рамки пускали орнамент. Самым распространенным из орнаментов на Руси был «старовизантийский», он же «геометрический».

Готовые страницы сшивались в небольшие тетради, которые потом собирались в дощатый переплет, как правило, обтянутый кожей или бархатом, на которых мог присутствовать тесненный или вышитый рисунок или орнамент.

Часто уголки переплета ради пущей сохранности оковывались металлом, а особо ценные и священные книги обычно имели цельный металлический оклад и металлические застежки, которыми края переплета жестко фиксировались между собой, чтобы книга не теряла свою форму. Оклад мог быть сделан из золота или серебра и богато украшен самоцветами и барельефами.

Так как рукописные книги сами по себе, а также услуги переписчика были исключительно дороги, то и записи в них подвергались лишь самые важные, общекультурные ценности. Бульварные романы, детективы и низкопробная фантастика отсутствовали как класс. Никаких юмористических или утопических произведений среди тогдашних книг тоже было не встретить.

В первую очередь записи подвергались религиозные и мировоззренческие труды: Евангелия, послания апостолов, жития святых, Псалтири и другая духовная поэзия, чинопоследования богослужений, труды эллинистических и христианских философов и богословов и т.п.

Во вторую — различные труды и сведения, имеющие большую культурную или научную значимость: рассказы и повести, поучения, народные эпосы, былины, песни, поэмы, пословицы и поговорки.

Часто записывались мифы, комедии и трагедии древности, кодексы законов и соборные вероопределения, исторические хронологии событий. Существовали и научные сочинения по математике, медицине, химии, географии, астрономии, кораблевождению, домоводству, биологии и другим дисциплинам.

Информация подбиралась весьма избирательно. Часто, ради нового текста, который считали более важным, какое-либо из древних произведений выскабливалось с пергамена, так как новых книг не хватало. Язык, отражая реалии времени, был гораздо более емким и точным чем сейчас. Каждое слово могло нести двойную, а то и тройную смысловую нагрузку.

Андрей Сегеда

Вконтакте