Святые угодники Божьи. Святые угодники божии покровительствующие учащимся

Уроки для воскресной школы Верниковская Лариса Федоровна

Кто такие святые угодники?

Кто такие святые угодники?

Бывает, что мы обращаемся к Богу с молитвой, но Он нас не слышит, потому что наши грехи как стена, через которую ничего не слышно. Тогда мы и обращаемся с мольбой к святым угодникам, чтобы они донесли нашу молитву к Богу, просили за нас, молили простить нас и помиловать. Святыми угодниками их называют потому, что при жизни на земле они угодили Богу своей праведной жизнью. А теперь, пребывая на небе с Богом, они молятся о нас.

Святые угодники Божии имеют разные названия: пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, бессребреники, блаженные и праведные.

Пророки – это святые, жившие еще до пришествия Спасителя на землю. Они по внушению Святого Духа предсказывали будущее, преимущественно о Спасителе, возвещали волю Божию, учили людей истинной вере и благочестию, творили разные знамения и чудеса. Из пророков особенно известны Илия, Иона, Иезекииль, Даниил и др.

Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа, которых он во время своей земной жизни посылал на проповеди, а после сошествия на них Святого Духа они проповедовали по всем странам христианскую веру. Апостолов сразу было двенадцать, а потом еще семьдесят.

Апостолов Петра и Павла называют Первоверховными, так как они больше других потрудились, распространяя христианскую веру.

Апостолы Матфей, Марк, Лука и Иоанн Богослов написали Евангелие (учение Иисуса Христа), и их называют Евангелистами .

Святых, которые подобно апостолам распространяли Христову веру в разных местах, называют равноапостольными , т. е. равными апостолам. Это Мария Магдалина, благоверные цари Константин и Елена, благоверный князь Владимир, святая Нина, просветительница Грузии, и др.

Мученики – это те христиане, которые за веру в Иисуса Христа приняли жестокие мучения и даже смерть. Если после мучений они скончались мирно, их называют исповедниками . Первыми пострадали за Христову веру архидиакон Стефан и святая Фекла и поэтому их называют первомучениками . Если они умирали после особенно тяжелых страданий, их называют великомучениками , как например: святые Варвара и Екатерина, святой Георгий и др.

Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью, например: святой Николай Чудотворец, святой Алексий, митрополит Московский, и др. Святителей, претерпевших мучения за Иисуса Христа, называют священномучениками . Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста называют вселенскими учителями , т. е. учителями всей Христианской Церкви.

Преподобные – это праведные люди, которые удалились от мирской жизни и угодили Богу. Они не вступали в брак, молились и постились, жили в пустынях и монастырях. Например: Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Анастасия, Ксения Римляныня и др. Преподобных, претерпевших мучения, называют преподобномучениками.

Бессребреники – это врачеватели болезней, как телесных, так и душевных, которые за свою помощь не брали платы, как например: Косма и Дамиан, великомученик и целитель Пантелеимон и др.

Блаженные – это люди, взявшие на себя подвиг во имя Иисуса Христа казаться безумными. За свои труды, постоянные молитвы, пощение, насмешки, а то и побои они получали от Бога дар прозорливости и чудотворения. Юродство во Христе – редкий, трудный, но высокий христианский подвиг. Блаженные добровольно отказывались от всех удобств жизни, от выгод общественного положения или звания, от родства, дружбы, семьи. Днями, а то и неделями они могли обходиться без пищи, одеждой им служило ветхое рубище, большую часть жизни они проводили под открытым небом. Они обличали людские пороки, вразумляя власть имущих, утешали страждущих. Это, например, Василий Блаженный, Ксения Петербургская, Паша Саровская и др.

Праведные – это люди, которые вели праведную, угодную Богу жизнь, будучи семейными: святые праведные Иоаким и Анна и др.

Родоначальники человеческого рода – первые праведники на земле. Их называют праотцами , как например: Адам, Ной, Авраам и др.

автора раздел сайта ПравославиеRuКто такие скопцы? иеромонах Иов (Гумеров)Господь в поучениях часто использует реалии древней и современной Ему жизни. На Востоке в царских дворцах при гаремах несли стражу люди, специально оскопленные для этих целей. В русском тексте Библии они названы евнухами (см.: Есф. 2:

Из книги 1115 вопросов священнику автора раздел сайта ПравославиеRuКто такие фарисеи? священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыряФарисеи (по одно из этимологий: евр. перушим - отделившиеся) были представителями самого влиятельного религиозно-общественного течения в Иудеи. О них впервые говорит евангелист Матфей (3:7–9).

Из книги 1115 вопросов священнику автора раздел сайта ПравославиеRuКто такие ессеи? иеромонах Иов (Гумеров)Ессеи составляли одну из трех сект (вместе с фарисеями и саддукеями) в Палестине во время земной жизни Иисуса Христа.Первые упоминания об ессеях относятся ко времени правления первосвященника Ионафана из рода Маккавеев (160–143 гг. до

Из книги Послание к Галатам автора Стотт Джон2. Кто мы такие во Христе (ст. 25–29) Стих 25: «По пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя». Павел имеет в виду, что все это происходит сейчас, теперь; то есть, сейчас мы уже совсем не те, какими были раньше. Мы больше не находимся «под стражею закона» в том

Из книги Настоящая помощь в трудный час. Помощь тех, кто всегда помогал людям! Энциклопедия самых почитаемых святых автора Чуднова АннаСВЯТЫЕ УГОДНИКИ БОЖЬИ И ИХ ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Из книги РОДные Боги автора Черкасов Илья Геннадьевич Из книги Календарь антирелигиозника на 1941 год автора Михневич Д. Е.Кто такие сектанты Сектантами называются члены религиозных организаций, отколовшихся от господствующей церкви. Религиозное сектантство - явление, которое имеет место во всех религиях: и в мусульманстве, и в иудействе, и в христианстве. Массовые еретические, или

Из книги Таинство детства. Беседы с архимандритом Виктором (Мамонтовым) автора (Мамонтов) Архимандрит ВикторКто такие ангелы? И.Г. Во многих христианских книгах можно прочитать: «Ангел тебе подсказал!», «Ангел тебя спас!» Детям это нравится, они с удовольствием принимают его как еще одного близкого друга. Что–то вроде Карлсона, который живет на крыше. Он есть, но его никто не

Из книги Непознанный Мир Веры автора Автор неизвестенКТО ТАКИЕ СВЯТЫЕ? Богатырь телом и духом В ленинградской тюремной больнице, 28 декабря (по новому стилю) 1929 года, от сыпного тифа, в бреду скончался замечательный профессор-богослов, удивительный проповедник, мужественный и стойкий борец за Церковь Христову - святитель

Из книги Мухтасар «Сахих» (сборник хадисов) автора аль-БухариГлава 949: Слова Всемогущего и Великого Аллаха: «Среди верующих есть люди, которые верны тому, что они обещали Аллаху, и есть среди них такие, которые выполнили свой обет, и такие, которые ждут, не изменив (своего решения) ни в чём». 1156 (2805). Сообщается, что Анас бин

Из книги Радость моя автора Саровский СерафимСВЯТЫЕ УГОДНИКИ СВОИМИ МОЛИТВАМИ ПРЕДОТВРАЩАЮТ И БЕДСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ Всем известно, что святые угодники Божии своими молитвами бесчисленное число раз оказывали людям помощь в их частных нуждах. Но всем ли известно то, что они помогали людям и при общественных

Из книги Радость моя автора Саровский СерафимСВЯТЫЕ УГОДНИКИ БОЖИЙ И ПО СМЕРТИ СОХРАНЯЮТ ВЛАСТЬ НАД ДЕМОНАМИ И ИЗГОНЯЮТ ИХ Святитель Григорий Богослов учит, что святые и по смерти сохраняют власть над демонами и изгоняют их. Святой говорит: "Святые прославляются великими почестями и празднествами и прогоняют

Из книги Радость моя автора Саровский СерафимО ТОМ, КАКУЮ ПОЛЬЗУ МЫ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ТЕХ МЕСТ, ГДЕ ЖИЛИ И ПОДВИЗАЛИСЬ УГОДНИКИ БОЖИЙ Многие из христиан любят посещать те места, где жили, молились, подвизались угодники Божий и где тела их нашли для себя вечное упокоение. Есть ли польза от посещения

Из книги Полеты божьей коровки автора Бакушинская Ольга Из книги Матрона Московская обязательно поможет каждому! автора Чуднова АннаСвятые угодники Божьи – наши молитвенники и заступники Во-первых, святым мы не поклоняемся и ни в коем случае их не обожествляем. Но мы почитаем их за подвиги любви и веры, за их служение Господу при жизни, за то, что они Богом прославлены и после смерти, на

Из книги Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии автора Алмазов Борис АлександровичКто такие святые? Слово «святой» имело в истории Церкви в разные времена различные оттенки. Так, если в книге Нового Завета мы откроем Деяния и Послания апостолам, то обнаружим, что святыми называются все члены раннехристианских общин. Ученики Спасителя христианами стали

(14 голосов : 3.29 из 5 )Мощи – от слова «мощь»

О том, что такое мощи, как складывалось почитание этих святынь в прошлом и какие проблемы возникают сегодня, корреспонденту журнала диакону Федору Котрелеву рассказал церковный историк Николай Николаевич Лисовой.

Для того чтобы лучше понять смысл почитания мощей в Православной Церкви, нужно прежде всего обратиться к этимологии, происхождению самого русского слова «мощи». Это слово происходит от слова «мощь», «сила». Этот корень есть во всех индоевропейских языках: немецкое «Маcht» – «сила, власть», греческое «МAYOС» – «маг, волхв», дословно «могущественный» (этим словом названы в Евангелии волхвы). То есть мы поклоняемся и получаем благодать не от мертвых костей, а от силы Божией, носителем которой является тот или иной угодник Божий. Точно так же происходит с почитанием икон: мы же не дереву и не краскам поклоняемся, а изображенному святому, который является нашим предстателем перед Богом и доносит до Бога и наше целование, и нашу молитву. Благодать и помощь Божия присущи святым еще при их жизни. Но и после смерти в их честных останках действие святости сохраняется. Ведь в православном понимании тело столь же необходимо в человеческом составе, как душа. Господь создал нас трехчастными: тело, душа и дух. И у святых тело не менее свято, чем душа и дух. По нашей молитве к угоднику и к Господу эта благодать может нам содействовать и помогать. И надо заметить, не только святых являются источником благодатной силы, но и то, что от них остается: иконы, личные вещи и т. д. Известно, например, что мантия прп. Серафима была чудотворна и исцеляла. Самые храмы и обители, где подвизались и молились святые, их сохранившиеся облачения или богослужебные сосуды, на которых они совершали Евхаристию, их надгробные пелены, гробы и раки – все это проникнуто благодатью.

Разделение благодати?

Всем известно такое явление, как «частица мощей». Традиция разделения мощей святых возникла в очень раннее время. Уже в самом начале христианизации, в эпоху Константина и Елены (и даже несколько раньше) мы встречаемся с разделенными мощами. Как осмыслить эту традицию? Прежде всего надо сказать о тех частях тела, которые были естественно отделены. Например, вспомним честную главу Иоанна Предтечи. Вот уже отделенная часть мощей. А ведь история христианской святости и мученичества знает и усеченные главы, и десницы, и другие члены. Часто об этом свидетельствуют древнейшие документы – прежде всего жития святых, восходящие к записям нотариев – чиновников, присутствовавших при каждом мучении, а также к свидетельствам очевидцев. Например, в житии свв. Адриана и Наталии рассказывается, что Наталия, присутствовавшая при мученичестве Адриана, после казни, как только святому отсекли руки и ноги, раньше, чем кто-нибудь заметил, спрятала его десницу – чтобы спасти, сохранить хоть что-то из останков святого. Потом, когда мощи его были перевезены в Константинополь, она привезла туда и руку.

Феномен разделения мощей состоит в том, что именно не само тело, не сами останки являются носителем благодати, а живущая в них сила Божия. А эта сила неделима и, соответственно, одинаково присутствует во всех частях. То есть один перст святого не менее свят, чем его рука, нога, голова или все тело. Вспомним слова апостола Павла: «Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны… Посему… славится ли один член, с ним радуются все члены» (). Так что на какие бы малые частицы ни раздробляли мощи, их благодатность от этого не умаляется. Например, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский до сих пор берет частицы Животворящего Креста, разделяет их и по-прежнему дарует в благословение храмам и монастырям.

Христиане всегда стремились сохранить хоть что-нибудь от святого угодника, особенно мученика. Правда, надо признать, что благочестивой традицией неоднократно пользовались люди недобросовестные. Еще в XIX веке нашим малообразованным паломникам на востоке продавали и капли Крови Христовой, и капли Млека Богородицы, и прочие «святыни». Но потребность в разделении мощей – это еще и литургическая потребность Церкви. В каждом храме есть антиминс – плат, на котором совершается литургия. И в каждый антиминс обязательно вшивается частица мощей. Дело в том, что для первоначальных литургий престолом служили могильные камни на мощах мучеников. А впоследствии стали употребляться «анти-минсы», то есть «вместо-престолия» с частицами мощей.

В антирелигиозной литературе не раз делались кощунственные предположения, что, мол, если собрать все почитаемые частицы святых, то может у кого-то из них получится по несколько рук или ног. Это, конечно, сущая неправда. Потому что если действительно собрать и сосчитать эти святыни, то окажется, что их на самом деле очень мало! Вот, например, мы говорим: десница Иоанна Предтечи. А на самом деле десница делается из серебра или золота, а в ней помещается буквально один перст или даже одна фаланга Предтечи. То же и со многими другими мощами. Тела мучеников часто бросали на растерзание зверям, останки других гонители специально уничтожали и прятали, чтобы не допустить почитания. Кроме того, многие святые были сожжены на кострах или ввергнуты в море, и их мощи были утрачены.

Миф о нетленности

Существует распространенное заблуждение, что тела святых должны обязательно сохраняться нетленными. Это абсолютно неверно. Как сказано выше, мощи – это мощь, сила. А что такое сила в теле человека? Это кость! Крепость и сила человека – в костях. Расслабленный – это тот, кто своим скелетом не владеет. Что касается почитания исключительно якобы нетленных тел, то никогда такой традиции не было. От мучеников нетленных тел, как уже было сказано выше, остаться не могло из-за самого характера мучений.

Откуда же идет это заблуждение? У нас оно возникло в XVIII-XIX веках, в синодальный период, под влиянием Запада. Западное благочестие ведь более осязательное в отличие от восточного, более чувственно-телесное. Для него характерна возникшая в эпоху Возрождения портретность в изображении святых и одновременно – представление о нетленных телах, которые передаются в пластике статуй, изображающих святого как живого.

Это заблуждение сыграло в свое время пагубную роль в истории Русской Церкви. В начале советской власти, когда начались гонения на веру, стали проходить массовые вскрытия мощей. Безбожники с большим удовольствием стали рассказывать, что вместо святых мощей в раках обнаруживались «черепки, тряпки и чучела, набитые бумагой». Но в этих случаях могли быть обнаружены частично сохранившиеся мощи, а «тряпками» советы называли церковные облачения, в которых проводилось захоронение. Так было, например, в 1919 году при вскрытии мощей св. прп. Сергия Радонежского, сохранившихся частично. Даже для верующих стал искушением как факт частичной нетленности мощей великого русского святого, так и само поругание. По преданию, прп. Сергий явился одному из монахов Лавры и сказал, что сегодня все христиане страдают от гонений, и он хочет мощами добровольно страдать от хулы. Но чаще всего эти сведения были сильно преувеличены, а иногда и просто лживы. И, к сожалению, надо признать, что здесь церковный народ как бы сам себя «подставил». Потому что в таких вопросах должна быть прозрачность. Нужно было прямо написать: «мощи не сохранились», или «мощи находятся под спудом», или «осталась только лобная часть черепа» – а не нетленные мощи. А ведь именно эти обманные слова, эта словесная оболочка дали большевикам возможность абсолютно объективно, с помощью фотоаппаратов и киносъемок строить на разоблачении мощей антирелигиозную пропаганду! И именно этого опасался Святейший Патриарх Тихон, издавая 4 (17) февраля 1919 года указ епархиальным архиереям «Об устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении святых мощей». Подобные указы издавались русскими архиереями и раньше, в XIX веке, но стремление к осязанию, к «нетленности» – заглушало голоса святителей.

Конечно, бывают и случаи нетленности тел святых. Например, в Киево-Печерском, Псково-Печерском монастырях даже и некоторые не прославленные угодники лежат нетленными. Но это условия климата. Хотя, конечно, действие благословения Божьего здесь тоже присутствует. И тем не менее так ведь не во всех монастырях происходит! Если бы это было обязательным правилом, это было бы везде. Но получается, что в Киево-Печерском монастыре есть, а рядом, в Чернигове, например, этого нет. И уж конечно, нетленность никак не может быть критерием святости. На Афоне даже наоборот: считается, что если тело не истлело, значит, человек не угоден Богу. И это убеждение достаточно основательно. Земля не принимает. Ведь существуют предания о том, что колдунов или ведьм не принимает земля, и они часто лежат нетленные. На этом основаны и древние предания о вурдалаках, о живых мертвецах и т. п. Останки людей, связанных с нечистой силой, часто бывают нетленными.

А бывает, по благодати Божией, и по-другому. Например, в монастыре Георгия Хозевита под Иерусалимом лежат мощи св. Иоанна Румына или Иоанна Нового – почти не тронутые тлением. При этом он сам про себя написал перед смертью стихи:

Недостойно мое тело

Чтобы чествовать его

Ибо часто не хотело

Слушать Бога своего.

Но Господь решил, что достойно. А рядом лежат мощи самого Георгия Хозевита, основателя Лавры, – и это только череп святого, только честная глава.

Теперь обратимся к самому слову «нетленное». Что это? Оказывается, это не то, что сохранилось от мертвого тела в целости. Когда мы говорим «нетленное наследие Церкви» – мы имеем в виду то, что и не подлежит тлению. Есть вещи духовные, вещи благодатные, которые тлению не подлежат. Вот что значит нетленность! Вот здесь можно говорить о критерии святости! Если мощи сохранили силу святого, благодатый дар чудотворения, значит, он действительно был святым! И с этой точки зрения косточки преподобного Серафима и косточки преподобного Сергия Радонежского (а ведь тела этих великих святых не оказались «нетленными») гораздо сильнее, живее и мощнее, чем некоторые совершенно нетленные тела, которые могут быть показаны в анатомическом театре.

Вопрос о необязательности нетления мощей для канонизации возник еще при канонизации преподобного Серафима. При подготовке к канонизации специально было запрошено мнение известного церковного историка , который на тему канонизации святых в Русской Церкви написал целую книгу. Так вот, там совершенно четко сказано, что никогда, начиная от древнейших времен, от преподобных Антония и и до преподобного , – никогда Церковь не требовала нетленности мощей. А чего же она требовала? Свидетельства чудес.

«Пусть проявит себя»

Причем это относилось не только к мощам, но и к самым знаменитым христианским реликвиям. Взять, например, 1625 год. Царствование Михаила Феодоровича. В Москву привозят подаренную персидским шахом русскому царю часть Ризы Господней. На Донской улице находится храм Ризоположения. Сейчас не все москвичи знают, что речь идет о положении Ризы Господней, а не Ризы Божией Матери – в честь чего назван, например, храм в Кремле. Патриарх Филарет говорит: погодите, не будем спешить с прославлением. Ему говорят – нет-нет, все в порядке: вот грамота от Иерусалимского Патриарха, который подтверждает подлинность. Но патриарх стоит на своем: погодите, пусть проявит себя, пусть произойдет чудо, тогда мы предъявим это народу для почитания. И действительно, проходит время – одно чудо, два, три. И только тогда священноначалие благословляет общенародное почитание.

Другой случай. В 1819 году Патриарх Иерусалимский присылает в Москву на Иерусалимское подворье у Арбатских ворот «Честной Крест из сребра и злата устроенный, камением и маргаритами (жемчугом) украшенный и нашей печатью запечатанный, внутрь коего собственными нашими руками вложили мы часть Всечестного Древа Животворящего Креста, на нем же распростер длани свои Богочеловек Иисус Христос, быв пригвожден избавления нашего ради; во-вторых, Святую икону, изображающую Три Лица и содержащую многие и различные истории Святых; в-третьих, Честную Десницу Святого славного Великомученика Евстафия Плакиды с тем, дабы означенные три Честные дары, т. е. Честный Крест, Святая икона и Честная Десница, были и именовались и от всех верно признавались впредь стяжанием и драгоценностями Святой церкви Святого Апостола Филиппа». Серафим, митрополит Московский и Коломенский, предписал: «оные присланные от Патриарха ящик с крестом и мощами, взятые как видно из патриаршей грамоты из драгоценностей хранящихся в книгохранилище Всесвятого Гроба, хранить в ризнице Чудова монастыря, а образ в Филипповской же ризнице, и оных отнюдь за чудотворные или явленные не выдавать а десницу за мощи не прославлять». То есть не надо сразу предъявлять народу для почитания. И только после чудес – поместили в храме.

Народные культы

История с Ризой Господней подводит нас к еще одному аспекту почитания мощей и святынь: к всенародным культам. Обратим внимание на тот факт, что культ почитания Ризы Господней в Москве так и не сложился. Чудотворность святыни была признана, священноначалие почитание одобрило, а массовый культ не сложился. И надо сказать, это нормальное явление. Потому что в древней Руси массовых культов – таких, как мы сейчас видим, – никогда не было. Вплоть до конца XIX века. А почему? Да потому, что конец XIX века – это, во-первых, начало эпохи массовой информации, а во-вторых, эпоха декаданса, распада подлинного церковного сознания. Это время, когда благодать начинают путать с магией. На мощи начинают смотреть как на магическое средство: заболела коленка – приложи мощи, быстрее выздоровеет. Это очень трудный вопрос –разграничения фетишизации и истинного поклонения, но это очень важно. И, к сожалению, мы сами невольно способствуем фетишизации своим отношением к мощам, даже к подлинным.

Отношение к этим святыням должно быть более спокойным и целомудренным. Мы ведь не рвемся все причащаться в Храм Гроба Господня в Иерусалим. Мы понимаем, что в момент Евхаристии любой престол любой сельской церкви является Голгофой и Храмом Гроба Господня. У современного же человека этот высокий символизм православного церковного сознания перестает работать, и это очень печально.

Вот например, сейчас есть такой обычай – носить землю с могилы святого. Но ведь этого никогда не было. Это действительно из области народной магии! И главное, это всем прекрасно известно. Но все же стоит очередь, как к Мавзолею, за землей от могилы святой Матронушки. Вот тут уж действительно, если все сложить, получится, что несколько многотонных грузовиков уже унесли. А на Кавказе подобные формы носит почитание Феодосия Кавказского. Уже и священноначалие приняло меры, чтобы его мощи были перенесены в храм – и безрезультатно! Люди в храм не ходят, а землю с могилы покупают. Там стоит ларек, где ее продают пакетами, целую шахту уже вырыли…

Вот почему и Патриарх Филарет в XVII веке, и митрополит Серафим в XIX не благословляли такой спешки. Потому что они очень боялись ажиотажа. Вспомним, какие уродливые формы принимало прижизненное почитание святого . Он сам очень от этого страдал. Вместо того чтобы благоговейно облобызать иерейскую десницу, иные «фанатки» пытались укусить его за палец, чтобы с каплей крови святого получить какую-то магическую силу. В последние годы ему приходилось служить за решеткой, которую ставили на амвон, чтобы никто, не дай Бог, его не разорвал. Откуда взялись «иоаннитки» – тогда и сейчас? От потемнения религиозного сознания. Это признак чего-то нездорового в самой атмосфере народной и государственной жизни. Тогда это был канун крушения. А сейчас? И это страшно. С этим же связано, кстати, и умопомрачение вокруг ИНН и т. п. Уже все: и богословы, и священноначалие, и Святейший Патриарх, – все сказали: не беспокойтесь об ИНН. Нет, целые приходы, чуть ли не целые епархии готовы идти на раскол из-за ИНН.

Это и есть фетишизм: ИНН, земелька от Матронушки, земелька от Феодосия… При всем уважении и нашей всеобщей любви к Сергею Александровичу Нилусу нельзя здесь не упомянуть его «музей антихриста» – сундук в чулане, где он складывал, например, калоши со знаком треугольника, потому что эта продукция знаменитой фабрики «Треугольник» якобы попирает Троицу. Вот это – фетишистское понимание, материалистическое в основе своей, учения Церкви и о знаках пришествия антихриста, и о святости, и о формах ее почитания. Вот этого не дай нам Бог!

Процедура

Вернемся, однако, к мощам. Определенных сроков, по истечении которых начинается почитание святых угодников, не существует. Например, когда умер св. Александр Невский, его везли хоронить из Городца во Владимир. В Житии святого князя сказано, что, когда митрополит Кирилл захотел вложить в руку покойного разрешительную грамоту, князь сам протянул руку. Почитание началось мгновенно, без всяких сроков. Так же было с чудесами свт. . Не успели похоронить, сразу начинаются чудеса и почитание. А бывает и по-другому: чудеса начинаются лишь через много лет. Времена и сроки знает только Господь. Поэтому Церковь и в древние времена, и сейчас дает время свидетельству. Что будет? Господь проявит. Не надо торопиться и торопить события, надо подождать. Господь и народ церковный скажут свое слово.

Не было прежде и определенной процедуры вскрытия, идентификации и прославления святых. При нормальной церковной жизни – какие могут быть процедуры и протоколы? Да, конечно, должны быть свидетельства мощи, свидетельства благодати, свидетельство исцеляющей силы – это требовалось всегда. Но какой-либо формализованной процедуры могло не быть. Это опять-таки все заимствовано из католического протокола – у католиков есть градация святости: беатификация, канонизация и т. д. А у нас этого нет. Святой – значит святой. Святой – он и при жизни святой.

Иногда люди сомневаются: а точно ли почитаемые мощи являются мощами именно этого святого. Этот вопрос решается только и исключительно нашим доверием к церковному Преданию. Церковный историк говорил, что Православие вообще доказать нельзя, это не теорема математическая. Его показать можно, предъявить: вот преподобный , вот отец Николай с острова Залита – это Православие. Точно так же обстоит с верой в подлинность мощей. К примеру, в ризнице Иерусалимского Храма Гроба Господня хранится косточка, на которой написано, что это косточка Марии Магдалины. Никакого документа при ней не было и не будет. Это дело веры – и доверия к Церкви. Хочешь верь, хочешь не верь. Еще автор XI века Иаков Мних, агиограф св. княгини Ольги, писал, что ко гробу с ее мощами можно приникнуть и посмотреть и видеть ее. Но тот, кто с верой приникает, видит ее нетленной, а кто без веры – ничего не видит. Кстати, мощи святой княгини Ольги, как и князя Владимира, были утрачены, их нет. До монгольского нашествия были, а потом исчезли. И что же теперь, они от этого святыми перестали быть? Конечно же нет.

Часто мощи святого или отсутствуют, или находятся под спудом, а для поклонения ему в храмах выставляется пустая гробница – кенотаф. Это нормальное и очень традиционное древнее явление, и в нем нет ничего предосудительного. Одна угодница Божия, когда ей в 1903 году сказали про преподобного Серафима: «Говорят, что от вашего Серафима одни кости остались, какой же это святой?» – ответила: «Мы не костям поклоняемся, а Божией благодати!»

Неправильно также полагать, что подлинность мощей обязательно должна подтверждаться какой-либо документацией. Ведь для одних документом может быть житие, а для других – только то, что выдано нотариусом и припечатано печатью. Если нам требуется второй вариант, то надо учесть, что нотариального свидетельства с печатью нет ни при каких мощах, этого не делалось никогда – ни в древности, ни в новое время. Другое дело – агиография, жития святых. Это обязательно. Про древних мучеников – мученические акты, про преподобных – жития, которые, как правило, писались ближайшими учениками вскоре после кончины угодника. Так уже через 20 лет после смерти преподобного Сергия написал его житие, где говорит, что видел еще всех очевидцев и разговаривал с ними. Какие же нам еще документы требуются?

Очереди к мощам?

Последний вопрос, который хотелось бы затронуть, – это многокилометровые очереди, выстраивающиеся вокруг наших храмов, в частности московского храма Христа Спасителя, когда привозят для поклонения мощи святых. Как оценить это явление? Нужно ли стоять многочасовую очередь, если вокруг мощей – а значит, и храм, и территория вокруг него – и так все проникнуто благодатью? С одной стороны, казалось бы, не нужно. Гораздо лучше предпринять паломничество, заставить себя совершить какой-то труд и приложиться к мощам святого там, где они почивают. Но такая возможность, понятно, есть не у всех. А с другой стороны, три раза обернуться вокруг храма Христа Спасителя – это тоже труд, особенно для стареньких, больных бабушек и матушек. Есть в этих очередях и другая большая правда. Эти очереди – не что иное, как продолжение древней русской традиции крестных ходов. Русская Церковь всегда уделяла особое внимание этой форме всенародного молитвенного подвига. Десятки и сотни больших и малых крестных ходов совершались ежегодно на Руси: к Курской Коренной иконе Божией Матери, к Николе Великорецкому… Вся Россия вставала и шла крестным ходом. Так и здесь: отправляясь в храм Христа Спасителя к мощам, мы должны не магического воздействия ждать от них, а стремиться поучаствовать в народном крестном ходу. И тогда многочасовое стояние в очереди превратится в настоящую радость.

Сегодня подрастающее поколение подстерегает множество соблазнов и духовных опасностей, неведомых ещё несколько десятилетий тому назад. Поток информации несёт с собою как полезное, так и пагубное. В связи с этим необходимо проявить особую заботу о том, чтобы привить детям желание учиться, узнавать и возрождать наши традиции, почитать старших. Над этим должен трудиться каждый, кто связан с обучением и воспитанием подрастающего поколения.

Поэтому в эти сентябрьские дни в храмах напоминают о том, что учеба — это большой труд и призывают с усердием и настойчивостью, с помощью Божией осваивать и совершенствовать знания. А родителям и учителям — чтобы они не унижали и не оскорбляли даже самого нерадивого ребенка, но с великим терпением и самоотречением помогали всем детям в учебе.

Со своими просьбами мы часто обращаемся к тем святым, которые покровительствуют в определенной сфере жизни человека. Среди святых угодников Божиих есть такие, к которым обращаются в дни учения .

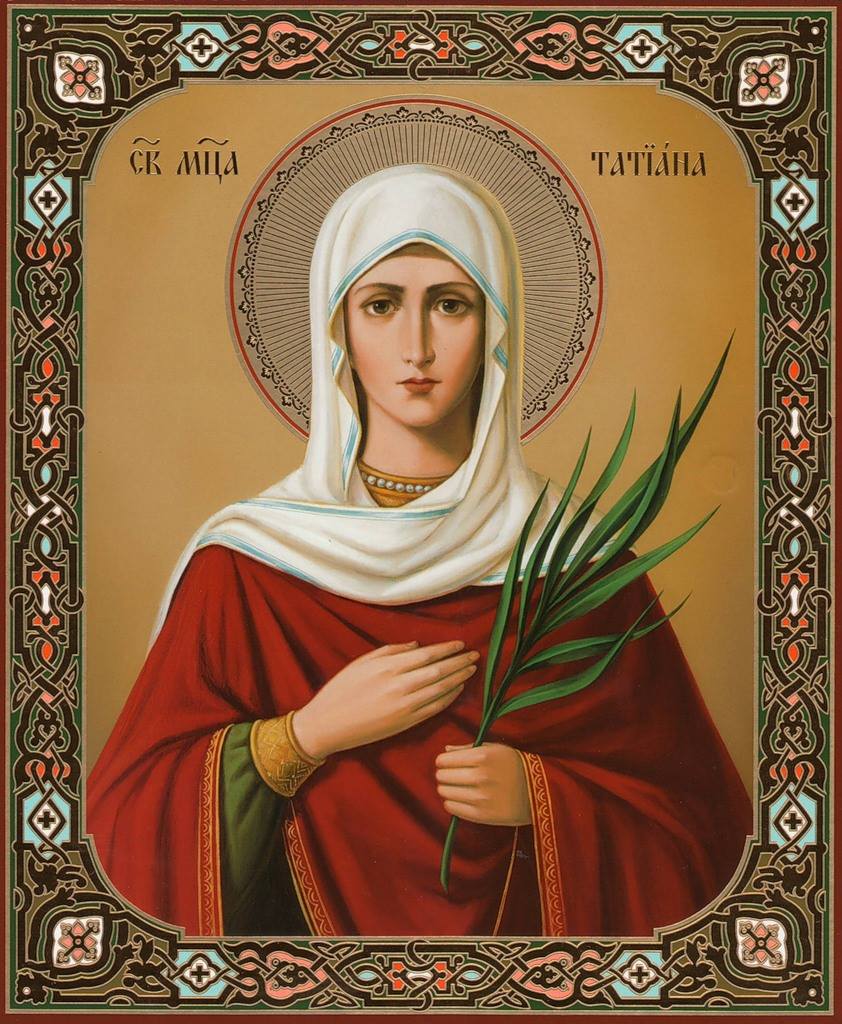

С давних времен покровителями учащихся — школьников и студентов являются святой преподобный Сергий Радонежский, святой праведный Иоанн Кронштадский, святая мученица Татиана и, конечно же, наша заступница и покровительница Пресвятая Богородица.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ – ПОКРОВИТЕЛЬ В ПОСТИЖЕНИИ УЧЕБЫ

Одним из таких святых угодников Божиих является . Именно к этому святому часто прибегают учащиеся.

Из жития преподобного известно, что в детстве ему с большим трудом давалось учение. После горячей молитвы отрока Варфоломея (мирское имя преподобного) «о даровании книжного разумения» Бог послал ему ангела в виде старца-инока, который в ответ на молитвы отрока Варфоломея вознес свои мольбы к Богу и, благословляя отрока, пообещал ему успехи в учебе.

При встрече с родителями Варфоломея инок пророчески предсказал: «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. Он станет избранной обителью Духа Святаго». С тех пор будущий святой без труда читал и понимал содержание книг. Этот эпизод в житии Сергия служит основанием для особых молитв к нему многих поколений учеников и студентов.

Однако нет определенного алгоритма, как нужно молиться преподобному Сергию или какому-либо другому святому об успеваемости в учебе, всякая молитва обращающегося к святому от чистого сердца будет услышана. Кто знает тропари и молитвы, которые были созданы гимнографами для обращения к угодникам Божиим, может использовать их, кто не знает этих специальных молитв, может обращаться своими словами.

ОБРАЗ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ПРИБАВЛЕНИЕ УМА» — О ВРАЗУМЛЕНИИ

Имеет благодать дарования премудрости, разума и благих знаний, помощи в просвещении детей, исцеления слабости ума и повреждения рассудка.

История этой иконы сложна и удивительна. По преданию, ее написал в трудном для Русской Православной Церкви XVII столетии один иконописец, который во время раскола никак не мог уразуметь для себя смысла реформы и определить, какие же богослужебные книги истинны — старые или новые. Он так долго мучился в этом выборе, что боялся потерять рассудок и стал горячо молиться Пресвятой Богородице о вразумлении. Во сне ли или в видении наяву он получил ответ на свою молитву — обещание исцелить его, если он даст обет написать икону Царицы Небесной в том образе, в котором Она ему явится. Иконописец исполнил свой обет и изобразил увиденное в иконографическом типе образа «Прибавление ума».

Имеются также сведения, что ее прообразом явилась Лоретанская (или Лорецкая) статуя Богоматери, изваянная из кедра, по преданию, тоже Апостолом Лукой, и хранившаяся в маленьком домике в итальянском городе Лорето. Этот святой домик раньше стоял в Назарете и был связан с земной жизнью Пресвятой Богородицы: в нем она родилась и жила в молодости.

А когда в XIII веке турки стали захватывать восточные земли, христиане увезли святыню в Европу, и епископу Лорето было видение Царицы Небесной, Которая молвила ему: «Сын мой, Мое скромное жилище в Назарете, где Я родилась и провела молодость, прибывает на ваши берега». И тогда в Лорето были привезены и святой домик, и кедровая статуя: чудесным образом она и явилась иконографическим прототипом православной иконы «Прибавление ума».

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ – МОЛИТВА ВЕРЫ КРОТКОГО МАЛЬЧИКА

Святой праведный Иоанн Кронштадский родился 19 октября 1829 года. Слабенький ребенок быстро окреп и стал здоровым мальчиком. Когда пришло время учиться, родители собрали последние деньги и определили мальчика Ваню в Архангельское Приходское Училище.

Учение давалось ему туго: он плохо понимал и запоминал. Это обстоятельство чрезвычайно огорчало и смущало доброго мальчика, так как он сознавал, как трудно дается родителям его учение.

Больно мучила его мысль о родном доме, о тамошней нищете и, кажется, в это время он научился с особенной болью чувствовать чужую нужду, болеть о чужой бедности и нищете; он больше всего грезил о том, что когда вырастет, то выведет отца и мать из нужды и поможет всем.

В Ване развивалась болезненная чуткость к страданию. Школьная мудрость оказалась для него еще труднее начального учения. Ласковой помощи матери около него не было, учителя мало заботились о том, чтобы помогать ученикам. Школьное дело шло плохо. Он работал целые дни и все-таки не успевал.

Поэтому, движимый пламенной верой в Бога, он однажды, ложась спать, особенно горячо помолился Богу, прося Господа просветить его ум к разумению учения. Молитва веры кроткого и смиренного мальчика была услышана, и Господь обильно излил на него дары Святого Духа.

МУЧЕНИЦА ТАТИАНА – ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА СТУДЕНТОВ

Эта святая уже не одну сотню лет считается на Руси покровительницей всего студенчества и преподавателей, образования и просвещения. О святой мученице Татиане на самом деле мы знаем не так много: жила в Риме в III веке девица, была диакониссой - древний церковный чин, означавший милосердное или, как бы теперь сказали, социальное служение ближним. Исповедала себя христианкой и, претерпев страдания, приняла мученический венец.

Молитва

О, святая мученице Татиано , невесто Сладчайшаго Жениха твоего Христа, агнице Агнца Божественнаго, голубице целомудрия, страданьми, яко одеждами царскими одеянная, к ликом небесным сопричтенная, ликующая ныне во славе вечней, от дней младых Богу обещавшаяся святая служительнице Церкве, целомудрие соблюдшая и паче всех благ Господа возлюбившая! Тебе мы молимся и тебе мы просим: внемли прошением нашим сердечным и не отвергай молений наших. Даруй чистоту тела и души, вдохни любовь к Божественным истинам, на путь добродетельный введи нас, ангельское охранение испроси у Бога нам, наши раны и язвы телесныя исцели, в злострадании терпение даруй, греховныя язвы уврачуй, юность нашу огради, старость безболезненну и безбедну даруй, в смертнем часе помози. Поминай наши скорби и отраду даруй. Посети нас, сущих в темнице греха, на покаяние настави скоро, возжжи пламень молитвы, не оставь нас, сирых, да славяще страдания твоя, возсылаем хвалу Господу сил, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ – ДЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ РАЗУМА

Нет смысла пересказывать здесь жития этих прославленных святых, отметим лишь, что вечно славные и памятные труды святых равноапостольных в составлении славянской грамоты, в ведении славянского языка при богослужении, в переводе священных книг на родной славянский язык положили основание духовному и гражданскому величию славян, их нравственной и гражданской самобытности.

Переводом священных книг и богослужебных на родной славянский язык они положили начало нашему вечному спасению, и в этом отношении святые Кирилл и Мефодий не только наши учителя и апостолы, но и отцы: они возродили нас и духовно, научив своими трудами познавать Единого Истинного Бога.

Потому и к этим святым также обращаются с молитвами о помощи в учении .

Но это не значит, что это и весь список святых, к которым можно прибегать с молитвой о благополучной учёбе.

Милости от Господа нашего Иисуса Христа всем учащим и учащимся!

Молитва учащегося на каждый день перед учением

Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго смысл и укрепляющаго душевныя наша силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителем же нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу.

Молитва из молебна накануне начала учебного года

Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас, людей, украсивший, избранных Твоих научивший закону Твоему, так что внимающие ему дивятся; детям тайны премудрости открывший, Соломону и всем ищущим ее даровавший – открой сердца, умы и уста рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь силу закона Твоего и успешно познать преподаваемое им полезное учение для славы Пресвятого имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей Церкви и разумения благой и совершенной воли Твоей. Избавь их от всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой и чистоте во все время жизни их, – да будут крепки разумом и исполнением заповедей Твоих, и так наученные прославят Пресвятое имя Твое и будут наследниками Царствия Твоего, – ибо Ты Бог крепок милостию и благ крепостью, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Вконтакте

Бывает, что мы обращаемся к Богу с молитвой, но Он нас не слышит, потому что наши грехи как стена, через которую ничего не слышно. Тогда мы и обращаемся с мольбой к святым угодникам, чтобы они донесли нашу молитву к Богу, просили за нас, молили простить нас и помиловать. Святыми угодниками их называют потому, что при жизни на земле они угодили Богу своей праведной жизнью. А теперь, пребывая на небе с Богом, они молятся о нас.

Святые угодники Божии имеют разные названия: пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, бессребреники, блаженные и праведные.

Пророки - это святые, жившие еще до пришествия Спасителя на землю. Они по внушению Святого Духа предсказывали будущее, преимущественно о Спасителе, возвещали волю Божию, учили людей истинной вере и благочестию, творили разные знамения и чудеса. Из пророков особенно известны Илия, Иона, Иезекииль, Даниил и др.

Апостолы - это ближайшие ученики Иисуса Христа, которых он во время своей земной жизни посылал на проповеди, а после сошествия на них Святого Духа они проповедовали по всем странам христианскую веру. Апостолов сразу было двенадцать, а потом еще семьдесят.

Апостолов Петра и Павла называют Первоверховными, так как они больше других потрудились, распространяя христианскую веру.

Апостолы Матфей, Марк, Лука и Иоанн Богослов написали Евангелие (учение Иисуса Христа), и их называют Евангелистами .

Святых, которые подобно апостолам распространяли Христову веру в разных местах, называют равноапостольными , т. е. равными апостолам. Это Мария Магдалина, благоверные цари Константин и Елена, благоверный князь Владимир, святая Нина, просветительница Грузии, и др.

Мученики - это те христиане, которые за веру в Иисуса Христа приняли жестокие мучения и даже смерть. Если после мучений они скончались мирно, их называют исповедниками . Первыми пострадали за Христову веру архидиакон Стефан и святая Фекла и поэтому их называют первомучениками . Если они умирали после особенно тяжелых страданий, их называют великомучениками , как например: святые Варвара и Екатерина, святой Георгий и др.

Святители - это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью, например: святой Николай Чудотворец, святой Алексий, митрополит Московский, и др. Святителей, претерпевших мучения за Иисуса Христа, называют священномучениками . Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста называют вселенскими учителями , т. е. учителями всей Христианской Церкви.

Преподобные - это праведные люди, которые удалились от мирской жизни и угодили Богу. Они не вступали в брак, молились и постились, жили в пустынях и монастырях. Например: Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Анастасия, Ксения Римляныня и др. Преподобных, претерпевших мучения, называют преподобномучениками.

Бессребреники - это врачеватели болезней, как телесных, так и душевных, которые за свою помощь не брали платы, как например: Косма и Дамиан, великомученик и целитель Пантелеимон и др.

Блаженные - это люди, взявшие на себя подвиг во имя Иисуса Христа казаться безумными. За свои труды, постоянные молитвы, пощение, насмешки, а то и побои они получали от Бога дар прозорливости и чудотворения. Юродство во Христе - редкий, трудный, но высокий христианский подвиг. Блаженные добровольно отказывались от всех удобств жизни, от выгод общественного положения или звания, от родства, дружбы, семьи. Днями, а то и неделями они могли обходиться без пищи, одеждой им служило ветхое рубище, большую часть жизни они проводили под открытым небом. Они обличали людские пороки, вразумляя власть имущих, утешали страждущих. Это, например, Василий Блаженный, Ксения Петербургская, Паша Саровская и др.

Праведные - это люди, которые вели праведную, угодную Богу жизнь, будучи семейными: святые праведные Иоаким и Анна и др.

Родоначальники человеческого рода - первые праведники на земле. Их называют праотцами , как например: Адам, Ной, Авраам и др.

источник http://www.plam.ru/

Святые люди, или угодники Божии. Так мы их называем потому, что они, живя на земле, угодили Богу своей праведной жизнью. А теперь, пребывая на небе с Богом, они молятся о нас Ему, помогая нам, живущим на земле.

Где в Священном Писании есть повеление вспоминать угодников Божиих?

Апостол Павел говорит: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие. (Евр. 13:7)

Сам Апостол вспоминает всех ветхозаветных праведников (Евр. 11 гл.); также и премудрый Иисус, сын Сирахов, подробно вспоминает их жизнь и высокие добродетели (Сирах. 44-49 гл.)

Есть ли в Писании указание, что нужно прославлять угодников Божиих?

Есть. В Ветхом Завете Господь говорил: Я прославлю прославляющих Меня (1Цар. 2:30). Царь и пророк Давид восклицал: да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих (Пс. 149:5).

Допустимо ли в Новом Завете такое прославление людей богоугодных?

Сам Христос Спаситель в молитве к Богу Отцу сказал об Апостолах так: славу, которую Ты (Отче) дал Мне, Я дал Им (Ин. 17:22). В другом месте Господь говорит: кто Мне служит, того почтит Отец Мой (Ин. 12:26). Если Отец Небесный почитает угодников, то как нам не почитать их!

Почему в Православии существуют церковные праздники не только в честь Господа, но и в память святых?

Мы празднуем их память, как и повелевает Бог: «Память праведника пребудет благословенна» (Притч. 10:7). Мы почитаем их псалмами, и славословиями, и песнопениями духовными (Еф. 5:19), вознося честь к Богу святых. В их честь мы строим храмы и священные изображения, ибо каждый святой - это живой памятник великого дела Искупления, очередной плод Крестной Жертвы. И как ветхозаветные патриархи в местах богоявлений ставили памятники, так и мы прославляем живые храмы Бога - святых, соотечественниками которых мы стали (Еф. 2:19). Так проявляется единство земной и Небесной Церкви. По слову апостола Павла, «славится ли один член, с ним радуются все члены» (1Кор.12:26).

Почитали ли, действительно, христиане угодников Божиих?

В церкви Христовой угодники Божии почитаются со дней апостольских. Апостол Иаков говорит: мы ублажаем тех, которые терпели (Иак. 5:11).

Святые апостолы, живя еще на земле, удостоились прославления от христиан: Руками Апостолов совершались многие знамения и чудеса и… из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их (Деян. 5: 12,13).

Какие у нас есть исторические свидетельства, что угодников всегда почитали?

Это видно из того, что в катакомбах в Риме сохранились изображения святых апостолов и праведников. Если бы не почитали их, то не стали бы христиане изображать их в храмах своих и местах молитвы.

Почему мы просим угодников Божиих молиться о нас?

Потому что молитва праведных многодейственнее, чем молитва многогрешных.

Апостол Иаков говорит: много может усиленная молитва праведного . Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. (Иак 5:16-18) Вот насколько действенна молитва праведного!

Так и апостол Петр говорит согласно с псалмопевцем Давидом: очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их (1 Петр. 3:12; ср. Пс. 33:16). Сам Господь многократно признавал силу молитвы праведных. Когда Господь разгневался на Авимелеха за Сарру, жену Авраама, то сказал Авимелеху: он (Авраам) пророк и помолится о тебе и ты будешь жив… И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха (Быт. 20: 7, 17).

Еще: когда друзья многострадального Иова оскорбили Господа своими речами, Бог сказал им: пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов (Иов 42:8).

Может ли Господь дать человеку милость Свою ради кого-нибудь другого или по заступлению кого-либо другого?

Может. И в Библии часто передается, что люди в молитвах своих просили у Господа милости ради других лиц. Моисей молился Богу о еврейском народе так: да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой… Вспомни Авраама, Исаака и Израиля…. После этой молитвы отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ Свой (Исх. 32: 11, 13, 14). Также и Соломону Господь говорил, что не карает его ради Давида , отца его (3 Цар. 11: 12). Наконец, как передается в Книге пророка Даниила, по молитве и ходатайству Ангела, заступавшегося за Иудеев, им дана милость от Господа (Даниил 10: 8-14).

Могут ли угодники Божии после своей смерти знать земную жизнь людей?

Жизнь людская угодникам Божиим, переселившимся на небо, известна более, чем когда они жили на земле.

Об Аврааме сказано Спасителем: Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался (Ин. 8: 56). Точно так же и умерший пророк Самуил знал все, что делалось в Царстве Израильском после его смерти, и предсказал Саулу, что случится на другой день (1 Цар. 28: 14-19).

Существуют ли исторические свидетельства о том, что христиане просили молитв святых угодников?

На гробах первых христианских мучеников, погребенных в Риме в катакомбах в первые века, сделаны надписи, сохранившиеся доныне. На памятниках можно найти такие обращения к скончавшимся: Моли о нас, дабы мы были спасены; моли за единственное дитя, оставленное тобою; Аттикус, душа твоя в блаженстве, моли за родных твоих; в твоих молитвах моли за нас, потому что мы знаем, что ты во Христе!

Чины (лики) святых угодников

Дух Божий по Своей воле дал в Церкви множество разных видов святости (1Кор. 12: 4–11). Потому и святые по-разному называются - соответственно тому, какой дар Бога был ими усвоен. Это пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, праведные, бессребреники и блаженные.

Первые праведники на земле – родоначальники (патриархи) человеческого рода, называются праотцами , как например: Адам, Ной, Авраам и др.

Пророки - это святые Божии, в большинстве своем жившие до Рождения Христа, которые силой Духа Господня предсказывали будущее, обличали неправду и возвещали явление Христа.

Апостолы (посланники) - это ближайшие ученики Христа Спасителя, которым Он дал повеление проповедовать благую весть о спасении и власть создавать церкви во всем мире. Христос избрал Себе двенадцать ближайших апостолов и семьдесят других, а после Воскресения Он призвал еще апостола Павла.

Апостолы Петр и Павел называются первоверховными , потому что они больше других потрудились в деле проповеди. Те апостолы, которые написали Евангелия - Матфей, Марк, Лука, Иоанн - называются Евангелистами .

Те святые, которые прославились как миссионеры, обратившие многих ко Христу, называются равноапостольными . Это, например, Мария Магдалина, князь Владимир, император Константин, Николай Японский.

Мученики (свидетели Бога) - это святые, пострадавшие за верность Христу Спасителю и Его учению до смерти и тем засвидетельствовавшие победу Бога над смертью. Те, кто сражались за имя Христово, но скончались в мире, называются исповедниками .

Первые пострадавшие за Господа были святые Стефан и Фекла, потому они и называются первомучениками. Те мученики, которые сохранили веру в необычайно тяжких страданиях, именуются великомучениками (св. Георгий Победоносец, св. Варвара, св. Екатерина и другие).

Святители - епископы, угодившие Творцу праведной жизнью и ревностной заботой о пастве (например, Николай Чудотворец). Три святителя IV века, - Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст еще называются вселенскими учителями , потому что их учение является образцовым для Всемирной Церкви. Те епископы, которые умерли за Христа, называются священномучениками .

Преподобные (достигшие чрезвычайного богоподобия) - это праведные христиане, угодившие Богу на монашеском пути. Они сохраняли чистоту тела и души и победили страсти, удалившись от людей. Монахи, казненные за Христа, - это преподобномученики .

Бессребреники - это праведники, бесплатно лечившие болезни и исцелявшие недуги силой Господа.

Праведные - это святые, угодившие Богу, живя в миру, будучи семейными людьми.

Блаженными и Христа ради юродивыми называются те святые, которые, желая избавиться от тщеславия и гордыни, ради Бога притворялись сумасшедшими. Такой подвиг брали на себя юродивые для того, чтобы смирить себя и вместе с тем сильнее воздействовать на людей, так как к обычной простой проповеди люди относятся равнодушно. Эти святые в иносказательной символической форме обличали зло в мире, как словами, так и действиями. Они делом показали, что слово Господа есть безумие для мира (1Кор. 1:18 – 2:16). Бог часто давал им дар пророчества. (В России самые почитаемые юродивые - Василий Блаженный, Ксения Петербургская и Матрона Московская.)

_______________

Использованная литература:

Закон Божий. Сост. прот. Серафим Слободской.

Варжанский Н. Доброе исповедание. Православный противосектантский катехизис.

Священник Даниил Сысоев. Лекции по Закону Божию. Введение в Православное христианство.